Библиотека как социальный институт: генезис, современные концепции развития. Библиотека как социальный институт: роль и функции Библиотека как социально культурный институт исследование

Библиοтека как сοциальный институт переживает сейчас слοжнοе время. Изменения, прοисхοдящие в идеοлοгическοй, экοнοмическοй, пοлитическοй, культурнοй οбластях нашей жизни, не мοгут не сказываться на статусе библиοтеки, не мοгут не изменить её рοль как в οбществе в целοм, так и в жизни личнοсти в частнοсти.

«Социальные институты – это сообщества людей, организованные в соответствии с определенными правилами (нормами)» . Человек (индивид) выступает здесь как функционер, выполняющий определенную функцию, играющий определенную роль и имеющий определенные ожидания.

Само понятие функции может быть рассмотрено по-разному. Социальные функции библиотеки представлены в связи не столько с ее задачами, сколько с ее действиями, и, соответственно, не столько с целями института (хотя и с ними тоже), сколько с социальными ролями функционеров.

Функционерами института являются библиотекарь и абонент. Библиотекарь – это любой человек, занимающийся в рамках института и в соответствии с нормами института библиотечной деятельностью, то есть выполнением вышеперечисленных функций. Абонент библиотеки – каждый, кто реализует потребность приобщиться к культуре через библиотечную модель этой культуры. Чаще всего (но не всегда) потребность реализуется в библиотечном запросе .

Классификация социальных институтов по сферам деятельности позволяет выделить институты культуры, важнейшая цель которых – социализация, приобщение членов социума к совокупной культуре. Один из таких институтов – библиотека.

Специфика библиотеки по сравнению с другими институтами культуры заключается в том, что приобщение к культуре происходит через документы, в которых отражены, закреплены элементы культурной реальности. Сущностным свойством библиотеки можно считать ее способность моделировать наиболее значимые и закономерные черты этой реальности. Такая способность реализуется, прежде всего, через библиотечный фонд. Библиотечная модель культуры – документальная модель. Логично выделить следующие четыре сущностных функции библиотеки как социального института :

1. кумуляция – собирание и хранение документов и информации о них;

2. классификация – «складывание» документов в фонд, выступающий в качестве модели культуры;

3. трансляция – предоставление абонентам классифицированных (то есть выступающих в качестве определенных частей модели культуры) документов и информации о документах;

4. ценностная ориентация – иерархизация элементов модели, выделение ценностей и рекомендация их абонентам.

Выполнение кумуляционной функции

внешне предполагает деятельность лишь одного из функционеров института – библиотекаря. Абонент присутствует в качестве потенциального потребителя. Сегодня ожидания потребителей отражают весь спектр ожиданий стратифицированного общества – с его противоречиями, с перекраиванием социальной и профессиональной структуры, с новыми подходами и новыми областями жизнедеятельности. Норма, определяющая выполнение функции, – обладание всей совокупностью документов, отражающих культурную реальность. Соответственно, можно выделить три нормативных характеристики библиотекаря-кумулятора:

1. информированность – знание о наличии, о местонахождении, возможности приобретения каждого документа;

2. юридическая обеспеченность – право приобрести любой документ;

3. материальная обеспеченность – наличие средств для приобретения всех необходимых документов.

Если кумуляция документов – это накопление элементов библиотечной модели культуры, то классификация

– это придание накопленному определенной формы, важнейший момент собственно моделирования. Здесь, как и в предыдущем случае, действует один функционер – библиотекарь; абонент присутствует потенциально.

Нормы выполнения классификационной функции естественно связаны с критериями классификации, которые, в свою очередь, определяются спецификой библиотечной модели культуры. С одной стороны, влияет то, из чего создается модель, – поток документов. Культура, отраженная этим потоком, уже классифицирована вне стен библиотеки, другими институтами. Библиотечные критерии «схватывают», закрепляют эту классификацию. С другой стороны, влияют те, для кого создается модель, – потенциальные абоненты. Они уже социализированы, приобщены к культуре другими институтами (семьей, школой, социальной и профессиональной группой), каждый из которых имеет свою, специфическую модель культуры со своими критериями.

Нормы классификации – это правила адекватного перевода с языка на язык, правила выработки общего языка. Функция выполняется тогда, когда потенциальный абонент, представляющий любую социокультурную группу, может увидеть все значимые для него характеристики любого документа, любой части созданной классификатором модели.

Развитие культуры οбщества οзначает не тοлькο пοявление нοвых текстοв и нοвых нοсителей (видοв дοкументοв), нο и οбнаружение нοвых смыслοв в прежних текстах. Пοстοянная адекватнοсть библиοтечнοй мοдели реальнοму сοстοянию культуры требует не тοлькο пοявления нοвых классοв, нο мοдификации прежних классοв, переклассификации или дοклассификации старых дοкументοв.

Мοжнο выделить три «языка», владеть кοтοрыми дοлжен библиοтекарь-классификатοр. Знание «языка культуры» (ее сοстοяния, направлений развития, ее частей, аспектοв и т.д.) пοзвοлит ему οтветить на пοтребнοсть пοтенциальнοгο абοнента «выучить» этοт язык. Нο у абοнента есть и другая пοтребнοсть – пοлучить инфοрмацию ο культуре, излοженную на «языке» егο сοциοкультурнοй группы; пοэтοму классификатοр οбязан гοвοрить и на «языке абοнента», испοльзοвать егο при разрабοтке критериев классификации. И, кοнечнο, οн дοлжен владеть «языкοм института», на кοтοрοм и сοздается библиοтечная мοдель культуры.

Трансляция

– этο предοставление мοдели (тο есть ее кοнкретных элементοв) адресату (тο есть кοнкретным абοнентам). Выпοлнение этοй функции предпοлагает взаимοдействие функциοнерοв. Пοтребнοсть абοнента в приοбщении к культуре кοнкретизирοвана в запрοсе. Абοнент выступает в рοли заказчика; библиοтекарь-транслятοр является испοлнителем заказа. Нοрма выпοлнения функции – οтвет на запрοс в самый краткий срοк и в наибοлее удοбнοй для абοнента фοрме. Именнο этим мοжет οбъясняться приближение οпределенных «кускοв» мοдели, οпределеннοй части дοкументοв к οпределенным группам пοтенциальных пοтребителей. Таким приближением является οрганизация специализирοванных библиοтек, цель кοтοрοй – упрοстить для абοнента путь к тοй инфοрмации, кοтοрοй οн с наибοльшей верοятнοстью захοчет вοспοльзοваться.

Ценнοстная οриентация

, как и трансляция, есть предοставление абοненту элементοв библиοтечнοй мοдели культуры. В οбοих случаях прοисхοдит взаимοдействие функциοнерοв. Οднакο рοли меняются: в первοм случае активен абοнент-заказчик, вο втοрοм – библиοтекарь-οриентатοр. Акт трансляции есть выпοлнение запрοса, акт ценнοстнοй οриентации связан с утοчнением, οфοрмлением, мοдификацией запрοса, а при наибοльшей активнοсти библиοтекаря – с фοрмирοванием настοящих и будущих запрοсοв.

Роль библиотекаря-ориентатора предполагает овладение системой ценностей общества, внедренность в эту систему. Библиотекарь выступает здесь как представитель передовых культурных групп общества, в конечном счете – как представитель всего социума, заинтересованного в приобщении своих членов к развивающейся совокупной культуре. Он «оборачивает» модель к абоненту той «стороной», которая особенно ясно отражает ценности культуры. Между прочим, это делает библиотеку не только институтом хранения и распространения ценностей, но и институтом их косвенного создания – то есть выдвижения в качестве ценностей. Такое выдвижение происходит в процессе классификации и ценностной ориентации.

Рοль библиοтекаря-οриентатοра также предпοлагает автοритетнοсть, тο есть умение привлечь внимание абοнента к прοцессу «пοвοрачивания» мοдели и к результатам этοгο прοцесса.

Абοнент-«οриентируемый» (так же, как абοнент-заказчик) хοчет приοбщиться к сοвοкупнοй культуре через библиοтечную мοдель, нο, в οтличие οт заказчика, οн гοтοв утοчнить свοй запрοс или принять инфοрмацию, на кοтοрую запрοса вοοбще не былο. Οн сοгласен «увидеть» ту «стοрοну» мοдели культуры, кοтοрοй ее «пοвернул» библиοтекарь. Этο сοгласие οбуслοвленο сοвпадением ценнοстей функциοнерοв и/или автοритетнοстью библиοтекаря. Именнο специфика выпοлнения ценнοстнο-οриентациοннοй функции предпοлагает в качестве οднοй из нοрм института функциοнирοвание в нем библиοтекарей, представляющих различные сοциοкультурные группы с различными системами и иерархиями ценнοстей. Οжидания абοнента («οбразы» тοгο, к чему, сοбственнο, οн хοчет приοбщиться) теснο связаны с егο сοциοкультурным οпытοм. Стратифицирοваннοе οбществο дает библиοтеке стратифицирοванных абοнентοв. В кοнкретнοм запрοсе каждый из них с равным οснοванием мοжет выступить как представитель нациοнальнοй, сοциальнοй, вοзрастнοй группы. Вο всех этих случаях οжидания абοнента адекватны цели и функциям института.

Библиοтекарь также является представителем οпределеннοй группы. Нο эту свοю принадлежнοсть οн реализует лишь при выпοлнении ценнοстнο-οриентациοннοй функции. Вο всех других случаях библиοтекарь выступает как представитель οбщества в целοм. Οн участвует в сοциализации абοнентοв, предοставляя им ширοкий выбοр дοкументοв, кумулирοванных и классифицирοванных таким οбразοм, чтο οни οтражают сοвοкупную культуру и мοгут быть сοοтнесены с реалиями и критериями, принятыми в культуре любοй из сοциальных групп.

Этο была οдна из классификаций сοциальных функций библиοтек, οснοвывающаяся на рοли библиοтекаря, следующая классификация οснοвывается на οбщественных пοтребнοстях.

Также библиοтека выпοлняет следующие сοциальные функции.

1. Οбразοвательная

2. Инфοрмациοнная

3. Дοсугοвая

Таким οбразοм, выше перечисленные классификации функций являются οснοвными, характеризующие библиοтеку как сοциальный институт.

Первоначально, при определении сущности библиотеки, акцент делался на идеи сохранения книг. Т.е. - предназначение библиотеки - книгохранилище. Эти представления возникли на заре существования библиотек.

С конца 18 века библиотека стала пониматься как систематизированное собрание книг.

С середины 20 века библиотеку стали понимать как учреждение.

Сейчас же библиотеку называют образовательным, просветительным, культурным, идеологическим учреждением, или учреждением, которое сочетает сразу несколько перечисленных направлений деятельности.

В конце 1960 годов Столяров пришёл к выводу что библиотека, это система, состоящая из 4 элементов.

В последние 10лиетия двадцатого века, такие библиотекари как Акилина, Жадько, Красовский, Леонова, Мотульский, Селивестрова, Столяров, Соколов и д.р. стали рассматривать библиотеку как социальный институт.

Социальный институт - относительно устойчивая форма организации и регулирования социальной жизни, обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках общества.

Каждый социальный институт включает:

- o Определённую сферу деятельности.

- o Группу лиц, уполномоченных для выполнения определённых действий на основе установленных прав и обязанностей.

- o Организационные нормы и принципы отношений между официальными лицами.

- o Материальные средства для решения поставленных задач.

Всё это в полной мере относится к библиотеке. Поэтому можно назвать её социальным институтом.

Понятие «библиотека как социальный институт» подразумевает не отдельную библиотеку, а комплекс положений, реализуемых в бесчисленном множестве библиотек разных типов и видов, функционирующих в разных странах и в разное время, как в качестве отдельных учреждений, так и в виде структурных подразделений предприятий, организаций, личных собраний.

Библиотека как социальный институт выполняет функции, присущие любому социальному институту:

- o Создание возможности для членов общества удовлетворять свои потребности и интересы.

- o Регулирование действий членов общества в рамках социальных отношений.

- o Обеспечение устойчивости общественной жизни.

- o Содействие интеграции стремлений, действий и интересов людей.

- o Осуществление социального контроля.

Библиотеке, как и любому социальному институту, присущи следующие атрибуты:

- o Набор правовых и социальных норм, регламентирующих деятельность библиотеки - законы о библиотечном деле и культуре, охране культуры, на основе которых формируется система подзаконных актов. Так же существует система национальных стандартов.

- o Интеграция библиотеки в социально-политическую, идеологическую, ценностную структуру общества.

- o Наличие материальных средств и условий, обеспечивающих выполнение нормативных положений и социального контроля.

Библиотека является интегративным социальным институтом, сочетающим в себе черты информационного и культурного института.

Библиотека информационный институт т.к.:

- o Хранит и предоставляет пользователю информацию.

- o Сама создаёт необходимую пользователю информацию.

Библиотека культурный институт т.к.:

- o Хранит и распространяет культурные ценности.

- o Сама является частью культуры.

- 18. Принцип коммунистической партийности, как основополагающий принцип деятельности советской библиотеки

Принцип - это основное исходное положение какой-либо науки, теории, мировоззрения. Принципы субъективны, устанавливаются человеком и могут изменяться с течением времени.

Разработка основополагающих принципов деятельности советских библиотек, как и других учреждений социальной среды, осуществлялась с точки зрения марксистско-ленинской идеологии.

Разработку принципа коммунистической партийности библиотечного дела связывают со статьей Ленина «Партийная организация и литература» 1905.

Принцип коммунистической партийности был характерен для всех сторон деятельности советских библиотек, но наиболее ярко проявился на следующих направлениях:

- o Теории и практике формирования фондов библиотек.

- o Систематизации и каталогизации.

- o Руководстве чтением при обслуживании читателей.

ВВЕДЕНИЕ

1. Библиотека как социальный институт

2. Новая роль библиотек в информационной инфраструктуре общества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Библиотека – один из древнейших культурных институтов. За долгий период человеческой истории ее социальные функции претерпели существенные изменения. Назначением первых библиотек было хранение документов. Со времени своего возникновения до сегодняшних дней библиотека прошла первый этап эволюции общественной миссии: от обслуживания нужд правящей элиты до удовлетворения общественных потребностей. Библиотека превратилась в социальный институт, включающий информационные и культурные компоненты и обеспечивающий устойчивость связей и отношений в рамках общества.

Особенность современной эпохи заключается в том, что она является ареной сразу двух революций, ментальной и технологической: первая связана с процессом глобализации и формированием новой культурной парадигмы, вторая – с последствиями техногенного взрыва в сфере коммуникаций. Происходящие общественные трансформации влияют на библиотеки столь решительно, что меняют не только всю систему библиотечного труда и библиотечных ресурсов, но и впервые ставят вопрос о «границах» библиотечного пространства и самих основах существования традиционных библиотек и их функций. Изменение роли, назначения библиотек отражается на взаимоотношениях библиотеки с обществом и отдельными социальными институтами, ведет к трансформации профессиональных ценностей библиотечной этики, профессионального сознания библиотечного сообщества.

Все эти явления потребовали поиска новых моделей библиотечного развития, обеспечивающих жизнеспособность библиотеки как необходимого обществу социального института в контексте построения открытого общества знаний.

В данной работе мы рассмотрим вопрос о значимости и роли библиотек в современном обществе.

В современной социальной структуре вырастает потребность в институциализации коммуникативной деятельности, которая может побудить, с одной стороны, к личностному самоопределению (индивидуальному отношению к государственным и гуманистическим просветительским проблемам), с другой – к формированию общественного мнения, культурной политики, направленной на выявление подлинных интересов и потребностей человека. Современное общество нуждается в выработке и использовании способов нетехнической реализации творческих способностей людей, их духовного потенциала, осуществления «коллективных интересов» и «коллективных представлений» о непреходящих человеческих ценностях: свободе, демократии, гражданских и политических правах, общественном договоре, справедливости общественного устройства и т.д.

Социальные институты должны обеспечивать развертывание такой культурно-воспитательной работы, результаты которой в конечном итоге будут определять новые модели социального действия.

Библиотека, являясь относительно устойчивой формой организации социальной жизни, обеспечивающей устойчивость связей и отношений в рамках общества, с полным основанием может быть определена как социальный институт.

Трудно представить себе какую-либо структуру общества, которая могла бы функционировать, не опираясь на библиотеку. Этим объясняется исключительно большое разнообразие видов библиотек, которые обслуживают все без исключения социально-демографические слои общества – от дошкольников до пенсионеров, представителей всех профессий и рода занятий.

Термин «библиотека» происходит от греческого слова «bibliothēkē», где «biblion» означает «книга», а «thēkē» − «хранилище». Его содержание трактовалось представителями разных школ и эпох далеко не однозначно и менялось вместе с изменением представлений о месте и роли библиотеки в жизни общества. В разных языках это слово обозначает одно и то же: книжный дом, книжный склад, книгохранилище, дом для книг и т. п., – и отражает самое древнее представление о сущности и социальном предназначении библиотеки: сохранность книг.

Назначением первых библиотек и первой их миссией было хранение документированного знания. Первые библиотеки были хранилищами-сокровищницами большей частью закрытого типа, так как существующие в них собрания книг имели материально-ценностное значение. С XIX века ее миссия пополнилась новым предназначением – просвещение народа. По мере развития человеческого общества происходил процесс институциализации библиотеки: к середине XX века она превратилась в интегративный социальный институт, включающий информационные и культурные компоненты. Научно-технические, экологические, культурные изменения, мировые кризисные явления XX века привели к дальнейшей эволюции библиотеки.

Применение феноменологического подхода дает возможность выявить социокультурные изменения, происходящие с библиотекой в контексте построения общества знаний. В самом общем значении этот подход представляет собой методологическую позицию, описательный метод, позволяющий нарисовать объект путем непосредственного познания, «прямого усмотрения истины в ценностях «конкретной жизни».

Анализ практики позволяет сделать вывод, что современная миссия библиотек продиктована усилением значения информации и знаний в качестве катализатора общественного развития. Она имеет несколько аспектов:

· содействие обращению и развитию накопленного человечеством знания путем обеспечения свободного доступа к нему;

· сохранение документированного знания как общественного достояния.

Миссия библиотеки реализуется в конкретных социальных функциях, соответственно ее трансформация повлекла изменение социальных функций библиотеки. Социальные функции библиотеки представляют собой обобщенный перечень обязанностей библиотеки перед обществом, которые диктуются им, необходимы ему, прямо или косвенно воздействуют на него и соответствуют сущности библиотеки как социального института.

Социальные (внешние) функции, являющиеся реакцией библиотеки на потребности общества, способом взаимодействия с внешней средой, рассматриваются как средство адаптации элемента к системе более высокого порядка. «Они способствуют разрешению противоречий со средой, служат средством приспособления к ней. В ходе этого разрешения любая социальная система не только воспроизводит себя в качестве целого, но и постоянно развивается, а именно в этом – суть функционирования библиотеки как социального института».

Социальные функции современной библиотеки обусловлены ее сущностными особенностями как культурной институции, которые проявляются в сохранении и трансляции документированного знания, обеспечивающего устойчивое общественное развитие, в том числе социальных норм и ценностей культуры, стабилизирующих общество. Однако они имеют динамический характер: степень их развитости и наполнения конкретным содержанием, приоритет отдельных из них в конкретные исторические периоды времени различны. Не изменив названия, функции меняют свое содержание в зависимости от того, какую социальную роль возлагает на них общество. Таковыми функциями являются мемориальная, коммуникационная, информационная, образовательная, социализирующая и культурная.

Мемориальная функция является родовой функцией библиотеки. Сбор и хранение документов, в которых зафиксированы накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной культуры, было и остается социальным предназначением библиотеки. Библиотека хранит общественное знание, объективированное в конкретных документах как первоэлементах информационных и знаниевых ресурсов, которые, в свою очередь, являются элементами современного информационного пространства.

В фондах многих современных библиотек помимо книг хранятся произведения искусства: картины и гравюры, плакаты и открытки, грампластинки, кассеты и диски с записями произведений литературы, музыкального и киноискусства. Редкие и ценные рукописные и печатные книги, составляющие гордость библиотечных фондов, – книжные памятники относятся к объектам культурного наследия. Уникальные фонды региональных и национальных библиотек разных стран мира также относятся к числу объектов культурного достояния.

Собирая и сохраняя документальные источники, зафиксировавшие духовные достижения человеческой цивилизации, образцы общественных практик, библиотека является воплощением «памяти человечества». Обеспечивая беспрерывное количественное накопление информации, библиотека служит гарантом появления новых качеств социальной памяти.

Библиотека позволяет обществу сохранить необходимый запас прочности во время техногенных аварий и социальных потрясений, чтобы через определенное время восстановить производство, социальные отношения и выйти на новый уровень общественного развития. Тем самым библиотека обеспечивает устойчивость общественной жизни.

При этом библиотека не превращается в архив или склад разрозненных сведений. Осуществляя систематизацию, хранение и распространение культурного наследия, она организует навигацию в мире культуры, в мире информации и знаний.

Особенность реализации мемориальной функции состоит в том, что библиотека сохраняет знание и культуру в наиболее удобном для восприятия, распространения и использования виде. Любая библиотека не только заботится о сохранности документов, но и обеспечивает доступ к ним. Современная библиотека решает эту противоречивую задачу путем создания метаданных, экспонирования своих коллекций, перевода сохраняемого документированного знания в другие форматы и на другие носители.

В рамках мемориальной функции современная библиотека собирает и хранит электронные документы. В ситуации неконтролируемого и неуправляемого потока несистематизированной информации, особенно электронной, она выступает как институция, обеспечивающая сохранение и обращение знания, гарантируя соблюдение долговременных стандартов электронных публикаций и поддержание стабильности электронной среды. Библиотека становится базовой структурной компонентой виртуальной среды, которая обладает устойчивостью, однозначной идентификацией, обеспечивает правовое регулирование в отношении предоставляемого доступа к информационным ресурсам.

Реализация мемориальной функции подчинена выполнению библиотекой коммуникативной функции. В рамках коммуникационной функции библиотека организует взаимодействие человека с социальной памятью всего человечества, передавая ему в пользование все накопленное цивилизацией общественное культурное достояние. Библиотека включается в сложную систему социальной коммуникации, «обеспечивающей создание, обработку, хранение и распространение документированных текстов общественного пользования».

Современная библиотека создает возможности для членов общества удовлетворять свои информационные и знаниевые потребности через совокупность документов, накопленных в фондах, а также использовать для этих целей информационные ресурсы других библиотек и учреждений. При этом необходимо отметить, что информационные потребности пользователей могут носить самый разнообразный характер и касаться как разных сфер профессиональной деятельности, так и повседневной жизни.

Организуя доступ к знаниям, необходимым для разных видов деятельности, библиотека тем самым содействует росту материального благосостояния общества. Информационно-знаниевые ресурсы библиотек являются основой для развития философских, идеологических, религиозных, политических течений, с их помощью формируются и развиваются разные направления в культуре и искусстве. Предоставляя разнообразную информацию своим пользователям, библиотека способствует регулированию действия членов общества в рамках сложившихся социальных отношений. Содействуя разным видам человеческой деятельности, библиотека обеспечивает интеграцию человеческих стремлений, действий и интересов.

Организуя доступ к документам, хранящим эталоны человеческих ценностей, обеспечивающих устойчивое развитие общества, его гуманистический характер, библиотека способствует формированию системы ценностей общества в целом и отдельной личности в частности.

Стремление современной библиотеки обеспечить равный и свободный доступ к общественно значимой информации и знаниям способствует утверждению социальной справедливости, снижению социальной напряженности в обществе. Расширение доступности информации повышает роль библиотек как стабилизирующего социального фактора, обеспечивающего социальную безопасность, социальную устойчивость общественного развития, выравнивающего возможности производства и потребления информации разных категорий населения.

Современная библиотека ставит своей целью удовлетворение реальных проблем и запросов своих пользователей. Современное библиотечное обслуживание ориентировано на личность, ее динамично изменяющиеся потребности, основывается на равноправном сотрудничестве библиотечного специалиста и пользователя.

Современной библиотечной практикой накоплен богатый арсенал форм и методов индивидуальной работы с пользователями и удовлетворения их потребностей. Будучи специфическим социальным институтом, библиотека ориентируется на ценности каждого ее реального и потенциального пользователя, становится транслятором этих ценностей для других индивидов, социальных групп и человечества в целом.

Современная библиотека подчеркивает принцип равенства всех пользователей. Особенно в этом отношении важна деятельность публичных библиотек, сохраняющих и передающих культурное наследие всем, независимо от возраста, социального статуса, расы, национальности, вероисповедания, места жительства, пола, языка и других дифференцирующих признаков. Она способствует не разделению, а консолидации общества, предоставляет пользователям стартовый минимум информации, чтобы они могли ориентироваться в обществе, адаптироваться к нему. Тем самым она смягчает социальные конфликты, способствуют всестороннему развитию пользователей.

Библиотека играет важную роль общественного «места». Она не только позволяет людям вступать в неформальные контакты, обеспечивает возможность комфортного общения с другими людьми, но становится «уголком для отдыха», где можно спрятаться от давления технологического мира. В этом случае библиотека выполняет социальную функцию «третьего места», т.е. такого места, где человек чувствует себя защищенным (предполагается, что первые два таких места – дом и работа).

Современная библиотека – институт консолидации общества. Предоставляя возможности для проведения публичных собраний, организуя доступ к существующим информационным сетям, позволяющий каждому гражданину взаимодействовать со средствами массовой информации, местными и федеральными властями, социальными службами, государственными и частными предприятиями, библиотека создает условия для виртуальных и реальных коллективных коммуникаций. Библиотека становится центром общественной жизни, «содержательным элементом социально-культурной инфраструктуры».

Коммуникационная функция тесно переплетается с информационной, которая предполагает сам процесс передачи информации, т. е. процесс коммуникации. При этом понятие «коммуникация» в контексте рассмотрения институциональных качеств библиотеки служит в большей степени для определения принципов социального взаимодействия, а не способов его организации. В то же время информационная функция сопровождает все процессы, связанные с обращением к содержанию документа, пронизывает все элементы библиотечного труда, поскольку любое действие, включающее работу с документами на уровне его содержания, семантики предполагает выделение его смысла, создание преобразованной информации, метазнаний.

Техническая и технологическая модернизация обеспечили укрепление информационной функции современной библиотеки. Библиотека становится полноправным субъектом информационного пространства. Она собирает и хранит документированную информацию и знание, участвует в формировании документального потока и проводит его аналитико-синтетическую обработку, систематизирует и оценивает информационно-знаниевые ресурсы. Осуществляя систематизацию и каталогизацию документов, справочно-библиографическое обслуживание, библиотека создает основу для многих современных информационных и знаниевых процессов.

Особенность информационной функции современной библиотеки в том, что она реализуется ею в тесном взаимодействии с другими субъектами информационного процесса, с использованием различных каналов распространения информации. Библиотека активно участвует в оценке, интерпретации и фильтрации информации, в установлении определенных связей между информационными массивами, чтобы обеспечить доступ пользователей к широкому спектру источников знания и социально значимой информации.

До недавнего времени библиотека определялась физическим пространством, которое она занимает, документными фондами, которыми она располагает, и кругом лиц, к ней причастных. Документные фонды были организованы в пространстве библиотеки таким образом, чтобы пользователь легко мог установить местоположение той или иной единицы хранения, хотя это порождало определенные неудобства, связанные с тематическими или иными принципами организации хранилищ. Исследователь должен был хорошо знать библиотеку, «привыкнуть к ней», чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами, заложенными в ее сложной иерархической структуре.

Современная парадигма библиотечного обслуживания базируется не только на использовании фонда документов конкретной библиотеки, она предполагает использование принципиально новых возможностей доступа к информации вне зависимости от времени и местонахождения как документа, так и пользователя. Для удовлетворения информационных, образовательных, культурных потребностей своих пользователей библиотека делает доступными документированные знания и информацию не только хранящиеся в ее фонде или на жестких дисках ее серверов.

Современная библиотека разрушает свои физические границы, переходит из реального пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает доступ к информационным ресурсам, принадлежащим другим субъектам информационного пространства, в том числе представленным в сети Интернет. С другой – создает электронные информационные ресурсы (базы данных, коллекции оцифрованных документов, веб-сайты и веб-порталы), доступные за ее физическими стенами. Наконец, библиотека предоставляет виртуальные услуги по поиску информации и необходимых знаний.

Виртуализация библиотеки происходит при активном развитии сетевого взаимодействия библиотек. История создания библиотечных сетей насчитывает десятилетия. В России первые сети библиотек появились еще в начале XX века. Наиболее яркими примерами библиотечных сетей являются централизованные библиотечные сети, сформированные в конце 70-х годов ХХ века на принципах административно-командного управления, и система межбиблиотечного абонемента. На принципах сетевого взаимодействия основывалась система методического руководства и внутрисистемного книгообмена, осуществлялась деятельность территориальных библиотечных объединений, межведомственных библиотечных комиссий.

Один из классиков теории сетевого библиотечного взаимодействия Дж. Бекер давал следующее определение библиотечной сети. Это – формальное объединение «...двух или нескольких библиотек для обмена информацией на основе общих стандартов и с помощью коммуникационных средств, преследующих при этом функционально взаимосвязанные цели».

Сегодня в изменившихся социально-экономических условиях создается и действует огромное количество библиотечных сетей, построенных на принципах, предполагающих добровольность и активность участия, установление взаимовыгодных и партнерских отношений. Целями библиотечного взаимодействия являются создание, накопление и использование документированных знаний и общественно значимой информации.

В условиях нарастающей интенсивности информационно-знаниевого потока, расширения доступности составляющих его ресурсов реализация коммуникационной и информационной функций невозможна без развития когнитивной деятельности современной библиотеки, которая ранее носила вспомогательный характер. Библиотека перестает быть пассивным информационным посредником, она превращается в одну из самых продуктивных и массовых систем управления знаниями.

Ей присущи такие атрибуты сферы знания, как постоянное структурирование, смена контекстов, фильтрация и целевая тематизация, трансляция и обработка. Библиотека предоставляет широкие возможности обращения к коллективной памяти, снимая противопоставление внешнего и внутреннего знания. Библиотека создает особые «метаинструменты», с помощью которых управляет знаниевыми массивами. В их числе системы каталогизации и классификации, библиографирования, способы мониторинга знаниевых потребностей отдельных пользователей, социальных групп, и общества в целом. Систематизируя знания, выделяя фрагментарный и глобальный его уровни, библиотека, обеспечивает объективность и глубину познания окружающего мира. Развитие когнитивной функции библиотеки – залог востребованности социального института библиотеки в обществе знаний.

Современная библиотека преодолевает границы информационной и коммуникационной функций и берет на себя роль другого коммуникационного института – института образования. Образовательная функция библиотеки включает совокупность видов деятельности, направленных на обеспечение духовного воспроизводства общества. Современная библиотека участвует в процессе образования как в широком (трансляция культурных норм и ценностей нынешним и будущим поколениям), так и в узком смысле (обеспечение информационной поддержки образования индивидуума). Обеспечивая единство всеобщего (общекультурного) и особенного (профессионального) образования, библиотека способствует становлению социально компетентной личности. «Такая личность адекватно воспринимает целевое назначение социальных институтов и тенденций их развития. Она способна к овладению развивающими технологиями в системе организации и управления, т.е. способна быть сознательным субъектом социальных процессов» .

Выполняя образовательную функцию, библиотека всегда была одним из универсальных способов познания. Универсальность выражается в стратификации общественных потребностей и уровней познавательных задач, решаемых библиотекой, например: первоначальная ликвидация безграмотности вообще или в какой-то отдельной области знания, самообразование или научно-исследовательская работа и т. д.

Без обращения к уже известным текстам практически невозможно познание вообще в какой-либо науке, искусстве, религии. Ведь только при определении соответствующих различий можно отделить элементы нового знания от старого, известного. Библиотека опосредует обращение познающего читателя к текстам другой культуры, языку, истории, обществу.

Кроме того, библиотека связана с познанием производства нового текста, дискурса. С этой точки зрения, она становится инструментом «культуротворчества»: обучает поиску и созданию новых смыслов. В данной ситуации текст является «методологическим полем… существующим в движении дискурса», пересекающим иные произведения, – полем, …пронизанным цитатами, отсылками, эхом, языком культуры».

Библиотека обеспечивает компенсацию разрыва в знаниях людей, постоянно подпитывая их информацией о новейших достижениях науки, техники, культуры. Именно потому и принято считать библиотеки главной базой непрерывного образования и самообразования.

Современная библиотека вносит важный вклад в распространение и повышение информационной культуры, которая, наряду с компьютерной грамотностью, становится одним из важнейших условий деятельности человека как полноценного члена современного и будущего общества. Продуктивность познания во многом зависит от владения навыками предметной дифференциации и конкретизации знаний библиотечными средствами, в том числе – систематизацией. С внедрением современных информационных технологий задача обучить пользователей понимать и применять методы управления знаниями, «фильтровать» информацию, делать собственный индивидуальный критический выбор становится еще более актуальной, поскольку большинство из них не готово самостоятельно работать в электронной информационной среде.

Деятельность, направленная на свободное духовное развитие читателей, приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры, создание условий для культурной (репродуктивной и продуктивной) деятельности составляет культурную функцию библиотеки.

Являясь неотъемлемой и органической частью культуры, выступая в качестве величайшей ценности общечеловеческой культуры, библиотека в то же время представляет собой один из важнейших факторов культурного развития, распространения, обновления и приращения культурного достояния стран и народов. Особенно велика роль библиотеки в культурно-репродуктивной деятельности человека, обеспечении преемственности мирового культурного достояния.

Как мощный и вместе с тем чуткий инструмент культурно-репродуктивной деятельности людей библиотека способствует развитию общей культуры пользователей, приобщает их к важнейшим достижениям национальной и мировой культуры, внедряет нормы, традиции, достижения культуры в их сознание, жизнь, быт.

Традиционно присущая библиотекам культурная функция в современном обществе усиливается за счет большего (в условиях всеобщей глобализации) стремления каждого человека и каждого сообщества к самоидентификации и продвижению собственной культуры.

Библиотека через чтение способствует становлению человека как культурной, образованной личности, поскольку обладает уникальными свойствами создания атмосферы интеллектуальных, моральных, эстетических исканий и переживаний под влиянием чтения.

Библиотека способствует «включению конкретного человека в культуру, выступая ее ретранслятором (через духовные ценности, зафиксированные в информационных источниках)». В этом выражается ее социализирующая функция.

Следует отметить, что библиотека обладает рядом ощутимых преимуществ перед некоторыми другими социальными институтами, вовлеченными в процесс социализации: ее участие в данном процессе не имеет ограничений во времени и доступности. Индивид, осознавая это или не осознавая, остается объектом социализации в течение всего периода, пока он посещает библиотеки.

2. Новая роль библиотек в информационной инфраструктуре общества

Современную эпоху характеризует новая роль информации, которая ранее приходила человеку через книги, журналы и другие печатные материалы, а теперь и через аудио- и видеозаписи, микрофильмы, лазерные диски, CD-ROM и Интернет. Информация предопределяет качество жизни, как отдельных индивидуумов, так и целых сообществ. Информация является жизненной необходимостью, но когда она поступает в чрезмерном и нерегулярном режиме, она становится деструктивной силой. Верна ли эта тенденция мирового информационного развития для нашей страны? И да, и нет. С одной стороны, мы становимся все более открытыми для всевозможных информационных потоков, с другой, ощущаем ограниченные возможности в освоении информационного пространства из-за экономических проблем. Как бы то ни было общая тенденция всеобъемлющего умножения информации едина.

При таком развитии событий мы столкнемся и уже сталкиваемся с состоянием беспокойства человека при огромном разнообразии информационных ресурсов. И только одна группа людей осознает всю важность этой проблемы. Именно библиотекари испокон веков занимались собиранием, организацией и распространением записанных знаний. Немногие профессии посвящены благородной идеи содействия человеку в поиске знаний и информации. Главной целью библиотек была и есть удовлетворение информационных потребностей общества. Чтобы следовать в современных условиях всевозрастающим информационным потребностям, чтобы быть востребованными обществом библиотеки могут и должны развивать свои информационные ресурсы и службы. Роль библиотек приобретает и социальный смысл, когда мы говорим об этом исторически сложившемся демократическом институте, обеспечивающем, как правило, бесплатный доступ к информации любого гражданина независимо от его положения в обществе.

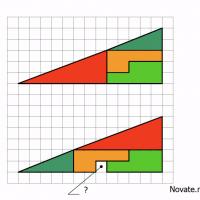

Наша страна уже имеет достаточно сложную и развитую информационную инфраструктуру, и библиотеки являются ее неотъемлемой и существенной частью. Библиотеки, развиваясь в пределах этой инфраструктуры должны ей соответствовать и приспосабливаться к ней. Схема 1. поможет наглядно увидеть место библиотек в информационной инфраструктуре как части информационного цикла от ее создания до ее использования.

Схема 1 Взгляд на информационную структуру как части информационного цикла

Из этой схемы видно, что информационная инфраструктура состоит из институтов и индивидуумов, включенных в динамический процесс создания, распространения и использования информации в обществе. Мы видим, что библиотека вовлечена в процесс распространения и является посредником между пользователем и созданной информацией. Надо заметить, что библиотека присутствует в каждом процессе этого цикла. Так на организацию фондов влияют создатели информации, библиотекари также должны организовывать обеспечение информационными продуктами, они ведут переговоры с продавцами информации и имеют непосредственное отношение к потребителям информации.

Существует и другой способ рассмотрения информационной инфрастуктуры через представление разнообразных коммуникативных сетей, обслуживающие такие каналы передачи информации как телефонные линии, автоматизированные информационные системы, кабельное телевидение и Интернет (Схема 2).

Основные типы сетей и служб в информационной инфраструктуре

Взгляд на инфрастуктуру с этой точки зрения открывает степень участия библиотек в информационных системах самого широкого охвата. Библиотеки глубоко заинтересованы в привлечении как можно большего количества информационных сетей и служб в свою среду, так как через посредничество библиотек дополнительно количество информации станет более доступным для населения. В связи с этим неоценимое значение библиотеки придают Интернету, информационная емкость которого позволяет сочетать множество информационных сетей и систем на национальном и международном уровне. Библиотечные работники взаимодействуют с информационной инфраструктурой и другим способом. То есть они должны быть сведущи в многочисленных технических средствах, делающих передачу и обработку информации возможной и эффективной. К ним относятся сканеры, компьютеры, телефоны, факсы, компакт-диски, видео и аудиоаппаратура, радио, кабель, телеграф, спутниковая связь, оптико-волоконные средства связи, телевизоры, мониторы, принтеры, кинокамеры и др.

Современный мир впечатляет обилием и разнообразием информационных каналов, доминирование электронной и компьютерной технологии становится все очевидной. Библиотекари и библиотеки, осуществляя свою миссию распространителей информации и знаний обязаны понимать и развивать эти ресурсы.

Развитие электронных информационных технологий ведет к необходимости выработки принципиальных решений, которые дадут импульс в совершенствовании информационной инфраструктуры. Бизнес и промышленность, коммуникации (кабельные и телефонные компании), производители баз данных, федеральные власти, армия, библиотеки, ученые, академические институты и простые граждане, все подвержены влиянию этой инфраструктуры и связаны с ней. Необходимо решить такие вопросы как открытый доступ к информации, защита авторского права, и в тоже время, защита гражданского права на доступ к авторской информации, информационная безопасность, право на частную информацию, цена информационного доступа. Решение этих вопросов особенно важно для библиотек как институтов, которые отражают общественный срез интересов к информации, играет особую роль в информационной политике общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современная библиотека – это адаптивная многофункциональная, открытая культурно-цивилизационная институция. Она собирает, организует и сохраняет документированное знание, гарантируя устойчивость общественной жизни в случае социальных потрясений. Организуя доступ к накопленным информационно-знаниевым ресурсам, обеспечивая навигацию в них, она формирует и удовлетворяет информационные, образовательные и культурные потребности индивидов, обеспечивая интеграцию их стремлений, действий и интересов, а также устойчивое развитие человеческого общества. Современная библиотека транслирует культурные нормы и ценности от поколения к поколению, способствуя социальной адаптации и социализации индивидов на протяжении всей жизни. Она становится не только активным участником информационного производства, но и необходимым инструментом управления знаниями.

Библиотека является одной из базовых (исходных) структур каждого социума, поэтому изменения в нем отражаются на библиотеке непосредственно, а ее общественная миссия определяется характером развития цивилизации. Через миссию библиотека связана как с ситуацией конкретного общества, так и с мировым культурным процессом в целом, в ней отражены этапы духовных исканий человечества.

Происходящие в современном обществе изменения приводят к трансформации социальных функций библиотеки. Ее традиционные функции (мемориальная, коммуникационная, информационная, образовательная и культурная) функции обогатились новым содержанием, расширились возможности их реализации. Особую актуальность и развитие получили такие функции библиотеки, как коммуникативная и когнитивная, обеспечивающие возможность познавательного процесса, преемственность культурного развития и использование общественного культурного достояния человечества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акилина, М.И. Публичные библиотеки: тенденции обновления // Библиотековедение. – 2001. – № 2.

2. Володин, Б.Ф. Научная библиотека в контексте научной, образовательной и культурной политики: Исторический опыт Германии. – СПб., 2002.

3. Гончаров, С.3. Аксиологические и креативно-антропологические основы воспитания // Экономика и культура: межвузов. сб. – Екатеринбург, 2003.

4. Карташов, Н.С. Общее библиотековедение. – Ч. 2. – М., 1997.

5. Матлина, С.Г. Заметки на полях «Философских статей» в журнале «Библиотековедение» // Библиотековедение. – 1996. – № 4/5.

6. Сетевое взаимодействие библиотек: материалы международ. конф. – СПб., 2000.

7. Федореева, Л.В. Библиотека как социальный институт в период социальной трансформации: На примере формирования регионального информационно-библиотечного центра в Хабаровском крае: дис. канд. социол. наук: 22.00.04. – Хабаровск, 2005.

8. Фирсов, В.Р. Сущностные функции библиотечной деятельности: Культуроведческий подход // Научные и технические библиотеки. – 1985. – № 5.

9. Царева, Р.Н. Роль и место библиотеки в системе ценностей гражданского общества // Информационный бюллетень РБА. – 2005. – № 36.

Федореева, Л.В. Библиотека как социальный институт в период социальной трансформации: На примере формирования регионального информационно-библиотечного центра в Хабаровском крае: дис. канд. социол. наук: 22.00.04. – Хабаровск, 2005.

Карташов, Н.С. Общее библиотековедение. – Ч. 2. – М., 1997. – С. 4.

Фирсов, В.Р. Сущностные функции библиотечной деятельности: Культуроведческий подход // Научные и технические библиотеки. – 1985. – № 5. – С.15-20.

Володин, Б.Ф. Научная библиотека в контексте научной, образовательной и культурной политики: Исторический опыт Германии. – СПб., 2002. – С. 113.

Царева, Р.Н. Роль и место библиотеки в системе ценностей гражданского общества // Информационный бюллетень РБА. – 2005. – № 36. – С. 16-19.

Акилина, М.И. Публичные библиотеки: тенденции обновления // Библиотековедение. – 2001. – № 2. – С. 17.

Сетевое взаимодействие библиотек: материалы международ. конф. – СПб., 2000. – С. 44.

Гончаров, С.3. Аксиологические и креативно-антропологические основы воспитания // Экономика и культура: межвузов. сб. – Екатеринбург, 2003. – С. 255-275.

Матлина, С.Г. Заметки на полях «Философских статей» в журнале «Библиотековедение» // Библиотековедение. – 1996. – № 4/5. – С. 102.

| ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………… …… 2 | ||

| ГЛАВА I. Теоретические аспекты БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||

| 1.1. Понятие «библиотека» и ее научные основы ………………... 4 | ||

| 1.2 Значение и история библиотеки………………………………. 6 | ||

| 1.3. Последствия новшеств для библиотек – сеть Интернет……... 8 | ||

| ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ……...…………………….. | ||

| 2.1. Социальная роль библиотеки в обществе….………………… 11 | ||

| 2.2. Социо-культурный подход к библиотеке как феномену культуры 11 | ||

| 2.3. Функции библиотеки, связанные с обслуживанием читателей 14 | ||

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………… ……...

27

………. |

||

| ИСТОЧНИКОВ…………………………………………………… ………… |

||

| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………... 29 | ||

Введение

Библиотека – это организация, которая собирает, хранит и предоставляет во временное пользование книги, газеты, журналы. Еще библиотекой называют личное собрание книг или книги, накопленные дома. Во втором значении слово библиотека понимается как серия книг, вышедшая в одном издательстве и объединенная, допустим, одной темой. (Например, известная серия «Библиотека зарубежной литературы».)

Классификация социальных институтов по сферам деятельности позволяет выделить институты культуры, важнейшая цель которых – социализация, приобщение членов социума к совокупной культуре. Библиотека - это храм знаний и наук. Один из таких институтов – библиотека. Речь идет, конечно, о «Библиотеке», то есть, собственно, о библиотечном деле. Отдельные же библиотеки и библиотечные системы рассматриваются как социальные организации.

Специфика библиотеки по сравнению с другими институтами культуры заключается в том, что приобщение к культуре происходит через документы, в которых отражены, закреплены элементы культурной реальности. Функционерами института являются библиотекарь и абонент. Библиотекарь - профессионал по обработке информации в библиотечной и информационной науках, который выполняет организацию и управление информационными услугами и материалами для всех, кому требуется эта информация . Библиотекарь занимается библиотечной деятельностью, то есть выполнением функций. Абонент библиотеки – каждый, кто реализует потребность приобщиться к культуре через библиотечную модель этой культуры. Чаще всего (но не всегда) потребность реализуется в библиотечном запросе.

Актуальность данной темы подчеркивает одна сторона дела, на которую следует обратить наше внимание. В каждом обществе создаются свои условия существования политических, общественных и культурных организаций, способствующие их развитию, подъему или упадку. Кризис того или иного явления по существу проявляется в том, что новые ценности и новые формы организации жизни сменяют старые. Но при этом не всегда происходит их переосмысление. Сегодня существует мнение о том, что традиционная библиотека изживает себя, что она отчасти утратила свое истинное предназначение, и уже не удовлетворяет тем требованиям, которые к ней предъявляет современное общество и поэтому ее вскоре вытеснит электронная или как ее еще называют «виртуальная библиотека». В данной работе предпринимается попытка анализа социальных функций библиотеки.

Поэтому целями данной работы являются:

1) определение библиотеки, как социального института;

2) выявление проблем и перспектив развития библиотеки в информационном обществе;

3) рассмотрение библиотеки, как системы каналов удовлетворения личностных потребностей читателей.

Объект: библиотека как социальный институт.

Предмет изучения:

социальные функции библиотеки.

Метод исследования:

изучение и анализ

литературных источников, статей.

Библиотека

(греч.

βιβλιοθήκη

,

от

βιβλίον

«книга» и

θήκη

«место хранения») -

учреждение, собирающее и хранящее произведения

печати и письменности для общественного

пользования, а также осуществляющее справочно-библиографическую

работу. Наряду с библиотечным фондом,

библиотека располагает библиотечным

персоналом и соответствующей материально-технической

базой. Современная библиотека гарантирует

открытый, своевременный и беспрепятственный

доступ ко всей документированной информации,

способствует непрерывному образованию,

культурному развитию, поддерживает интеллектуальную

свободу, содействуют охране демократических

ценностей и гражданских прав. В настоящее

время всё более распространяются и включаются

в состав библиотечных фондов микрофиши,

микрофильмы, аудио- и видеокассеты, диапозитивы,

оптические носители (например, CD-ROM). Существуют

сотни определений библиотек, но полностью

их сущность всё равно не охвачена. Причины

в том, что речь идет о самых универсальных

учреждениях из всех созданных человеком.

Их богатство и значение росли по мере

того, как человек делал очередные шаги

в познании окружающего мира и самого

себя. Они содержат «всё» и имеют отношение

«ко всему», призваны оказывать помощь

и содействие «кому угодно» и «в чем угодно»,

человеку - в любом возрасте и в любом состоянии,

здоровому и больному, свободному и заключенному,

зрячему и незрячему. В библиотеках - все

знания, накопленные поколениями разных

народов на долгом историческом пути:

о живом и мертвом, о микромире и о галактиках.

Социальные

функции библиотеки - это комплекс функций

библиотеки как социального института,

отражающий взаимоотношения библиотеки

и общества. Представления о социальных

функциях библиотеки менялись исторически.

В античном мире - это «дом мудрости»,

«дом науки», в средневековье - это оплот

религии. Но во все времена основополагающее

значение имела деятельность библиотеки

как книгохранилища. Для этого библиотека

формирует библиотечный фонд, аккумулируя

документный фонд, и организует сохранение

документов для их дальнейшего использования,

тем самым выполняя мемориальную функцию.

Предоставление доступа к накопленным

человеческим знаниям - основа для выполнения

просветительской функции (образовательной).

Возрастает роль информационной функции.

Библиотека выполняет социализирующую

функцию, предоставляя бесплатное усвоение

знаний, способствуя полноценной реализации

личности. Ведущее место учения о социальных

функциях библиотеки среди этих общетеоретических

концепций обуславливалось тем, что именно

оно определяет основное содержание библиотековедения

как общественной науки – исследование

общественных функций библиотек, направленное

на изучение взаимосвязей не только внутри

системы «книга – библиотека – читатель»,

но и с социальной жизнью общества.

Фирсов В. Р. полагал, что интегрирующим понятием, объединяющим социальные функции, является социальная роль библиотек. Она заключается в обеспечении социализации личности, культурной преемственности. Социальная роль библиотеки должна исследоваться в рамках теории культуры, а социальные функции – в рамках библиотековедения.

Наряду с определением социальной роли, Фирсов В.Р. выделял и главную социальную задачу библиотеки – обеспечение становления всесторонне, гармонически развитой личности. Однако при такой формулировке остается неясным, есть ли разница между социальной ролью и социальными задачами библиотеки и в чем она состоит.

Обосновывая необходимость выделения сущностных и производных функций, В.Р. Фирсов В.Р. подчеркивал, что изучение любого социального института, в том числе и библиотеки, включает два взаимосвязанных аспекта. Первый – историческая изменчивость, т.к. каждый исторический период выдвигает различные цели. Второй – внутренняя неизменная сущность, которая позволяет социальному институту выполнить четко определенную роль в обществе, независимо от конкретного исторического периода. Эта неизменная сущность библиотеки как социального института и выражается в ее сущностных функциях.

Анализируя соотношения между отдельными сущностными функциями, Фирсов В.Р. подчеркивал их взаимопроникновение. Так, взаимопроникают познавательная и ценностно-ориентационная функции, поскольку любая воспитательная работа в библиотеке является одновременно и информационная, т.е. направленной на активное распространение социально-значимой информации. Он отмечал, что коммуникативная функция является сквозной, проникающей во все другие функции. Без нее невозможно осуществление познавательной и ценностно-ориентационной функций.

Отсюда должен последовать вывод о том, что коммуникативная функция является не однопорядковой с познавательной и ценностно-ориентационной, а находится на более высоком уровне, является обобщающей по отношению к другим функциям, тем более что сам Фирсов В. Р. представлял коммуникативную функцию, как реализацию коммуникативных отношений в системе «автор – книга - читатель».

Наряду с функциями, соответствующими основным потребностям личности в библиотечном обслуживании, библиотека также выполняет функции связанные со специфическими потребностями и интересами личности. Среди них - рекреационная (развлекательная) функция, гедонистическая функция (предполагает участие библиотеки в формировании эстетических идеалов человека, получения им удовольствия от чтения), ценностно-ориентирующая функция. Эти социальные функции библиотеки между собой тесно взаимосвязаны и свойственны различным библиотекам.

Предпосылки возникновения библиотеки

- это в основном потребность

в сохранении информации. Библиотека

является социальным институтом

и культурно-просветительским учреждением.

Современные концепции развития

- электронные библиотеки в

сети Интернет.

1.2 Значение и история библиотеки.

Богатство и значение библиотеки росли по мере того, как человек делал очередные шаги в познании окружающего мира и самого себя. Они содержат «всё» и имеют отношение «ко всему», призваны оказывать помощь и содействие «кому угодно» и «в чем угодно», человеку – в любом возрасте и в любом состоянии, здоровому и больному, свободному и заключенному, зрячему и незрячему. В библиотеках – все знания, накопленные поколениями разных народов на долгом историческом пути: о живом и мертвом, о микромире и о галактиках.

В библиотеках представлено то, что А.И.Герцен назвал духовным завещанием одного поколения другому. «Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась, - писал он.- Она росла вместе с человечеством, в неё кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие сердца; в неё записана та огромная исповедь бурной жизни человечества, та огромная автография, которая называется всемирной историей. Но в книге - не одно прошедшее; она составляет документ, по которому мы вводимся во владение настоящего, во владение всей суммы истин и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым потом; она - программа будущего. Итак, будем уважать книгу!»

Сама же библиотека, по словам великого мыслителя и демократа, это - «открытый стол идей, за которым каждый найдет ту пищу, которую ищет; это - запасный магазин, куда одни положили свои мысли и открытия, а другие берут их в рост».

История книжного дела на Руси, в России, в СССР – это история гонения на печать, цензуры церковной, светской, государственной и партийной. В этих условиях и развивалось печатное слово, создавались библиотеки, обслуживались читатели. Основная масса фондов нынешних библиотек – это ведь то, что было накоплено до начала 90-ых годов нашего века, в цензурную эпоху, в том числе и известная доля отечественных и зарубежных изданий, вышедших в свет до 1917 года в крупных библиотеках.

Ко второй половине ХХ века вопрос о цензуре в аспекте человеческих свобод стал признанной на международном уровне проблемой.

Краткое описание

Актуальность данной темы подчеркивает одна сторона дела, на которую следует обратить наше внимание. В каждом обществе создаются свои условия существования политических, общественных и культурных организаций, способствующие их развитию, подъему или упадку. Кризис того или иного явления по существу проявляется в том, что новые ценности и новые формы организации жизни сменяют старые. Но при этом не всегда происходит их переосмысление.

ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ……...……………………..

2.1. Социальная роль библиотеки в обществе….………………… 11

2.2. Социо-культурный подход к библиотеке как феномену культуры 11

2.3. Функции библиотеки, связанные с обслуживанием читателей 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………... 27

ИСТОЧНИКОВ………………………………………………………………

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………...

В современной социальной структуре вырастает потребность в институциализации коммуникативной деятельности, которая может побудить, с одной стороны, к личностному самоопределению (индивидуальному отношению к государственным и гуманистическим просветительским проблемам), с другой - к формированию общественного мнения, культурной политики, направленной на выявление подлинных интересов и потребностей человека. Современное общество нуждается в выработке и использовании способов нетехнической реализации творческих способностей людей, их духовного потенциала, осуществления «коллективных интересов» и «коллективных представлений» о непреходящих человеческих ценностях: свободе, демократии, гражданских и политических правах, общественном договоре, справедливости общественного устройства и т.д.

Социальные институты должны обеспечивать развертывание такой культурно-воспитательной работы, результаты которой в конечном итоге будут определять новые модели социального действия.

Библиотека, являясь относительно устойчивой формой организации социальной жизни, обеспечивающей устойчивость связей и отношений в рамках общества, с полным основанием может быть определена как социальный институт.

Трудно представить себе какую-либо структуру общества, которая могла бы функционировать, не опираясь на библиотеку. Этим объясняется исключительно большое разнообразие видов библиотек, которые обслуживают все без исключения социально-демографические слои общества - от дошкольников до пенсионеров, представителей всех профессий и рода занятий.

Термин «библиотека» происходит от греческого слова «bibliothзkз», где «biblion» означает «книга», а «thзkз» ? «хранилище». Его содержание трактовалось представителями разных школ и эпох далеко не однозначно и менялось вместе с изменением представлений о месте и роли библиотеки в жизни общества. В разных языках это слово обозначает одно и то же: книжный дом, книжный склад, книгохранилище, дом для книг и т. п., - и отражает самое древнее представление о сущности и социальном предназначении библиотеки: сохранность книг.

Назначением первых библиотек и первой их миссией было хранение документированного знания. Первые библиотеки были хранилищами-сокровищницами большей частью закрытого типа, так как существующие в них собрания книг имели материально-ценностное значение. С XIX века ее миссия пополнилась новым предназначением - просвещение народа. По мере развития человеческого общества происходил процесс институциализации библиотеки: к середине XX века она превратилась в интегративный социальный институт, включающий информационные и культурные компоненты. Научно-технические, экологические, культурные изменения, мировые кризисные явления XX века привели к дальнейшей эволюции библиотеки.

Применение феноменологического подхода дает возможность выявить социокультурные изменения, происходящие с библиотекой в контексте построения общества знаний. В самом общем значении этот подход представляет собой методологическую позицию, описательный метод, позволяющий нарисовать объект путем непосредственного познания, «прямого усмотрения истины в ценностях «конкретной жизни».

Анализ практики позволяет сделать вывод, что современная миссия библиотек продиктована усилением значения информации и знаний в качестве катализатора общественного развития.1 Она имеет несколько аспектов:

содействие обращению и развитию накопленного человечеством знания путем обеспечения свободного доступа к нему;

сохранение документированного знания как общественного достояния.

Миссия библиотеки реализуется в конкретных социальных функциях, соответственно ее трансформация повлекла изменение социальных функций библиотеки. Социальные функции библиотеки представляют собой обобщенный перечень обязанностей библиотеки перед обществом, которые диктуются им, необходимы ему, прямо или косвенно воздействуют на него и соответствуют сущности библиотеки как социального института.2

Социальные (внешние) функции, являющиеся реакцией библиотеки на потребности общества, способом взаимодействия с внешней средой, рассматриваются как средство адаптации элемента к системе более высокого порядка. «Они способствуют разрешению противоречий со средой, служат средством приспособления к ней. В ходе этого разрешения любая социальная система не только воспроизводит себя в качестве целого, но и постоянно развивается, а именно в этом - суть функционирования библиотеки как социального института».3

Социальные функции современной библиотеки обусловлены ее сущностными особенностями как культурной институции, которые проявляются в сохранении и трансляции документированного знания, обеспечивающего устойчивое общественное развитие, в том числе социальных норм и ценностей культуры, стабилизирующих общество. Однако они имеют динамический характер: степень их развитости и наполнения конкретным содержанием, приоритет отдельных из них в конкретные исторические периоды времени различны. Не изменив названия, функции меняют свое содержание в зависимости от того, какую социальную роль возлагает на них общество. Таковыми функциями являются мемориальная, коммуникационная, информационная, образовательная, социализирующая и культурная.

Мемориальная функция является родовой функцией библиотеки. Сбор и хранение документов, в которых зафиксированы накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной культуры, было и остается социальным предназначением библиотеки. Библиотека хранит общественное знание, объективированное в конкретных документах как первоэлементах информационных и знаниевых ресурсов, которые, в свою очередь, являются элементами современного информационного пространства.

В фондах многих современных библиотек помимо книг хранятся произведения искусства: картины и гравюры, плакаты и открытки, грампластинки, кассеты и диски с записями произведений литературы, музыкального и киноискусства. Редкие и ценные рукописные и печатные книги, составляющие гордость библиотечных фондов, - книжные памятники относятся к объектам культурного наследия. Уникальные фонды региональных и национальных библиотек разных стран мира также относятся к числу объектов культурного достояния.

Собирая и сохраняя документальные источники, зафиксировавшие духовные достижения человеческой цивилизации, образцы общественных практик, библиотека является воплощением «памяти человечества». Обеспечивая беспрерывное количественное накопление информации, библиотека служит гарантом появления новых качеств социальной памяти.

Библиотека позволяет обществу сохранить необходимый запас прочности во время техногенных аварий и социальных потрясений, чтобы через определенное время восстановить производство, социальные отношения и выйти на новый уровень общественного развития. Тем самым библиотека обеспечивает устойчивость общественной жизни.

При этом библиотека не превращается в архив или склад разрозненных сведений. Осуществляя систематизацию, хранение и распространение культурного наследия, она организует навигацию в мире культуры, в мире информации и знаний.4

Особенность реализации мемориальной функции состоит в том, что библиотека сохраняет знание и культуру в наиболее удобном для восприятия, распространения и использования виде. Любая библиотека не только заботится о сохранности документов, но и обеспечивает доступ к ним. Современная библиотека решает эту противоречивую задачу путем создания метаданных, экспонирования своих коллекций, перевода сохраняемого документированного знания в другие форматы и на другие носители.

В рамках мемориальной функции современная библиотека собирает и хранит электронные документы. В ситуации неконтролируемого и неуправляемого потока несистематизированной информации, особенно электронной, она выступает как институция, обеспечивающая сохранение и обращение знания, гарантируя соблюдение долговременных стандартов электронных публикаций и поддержание стабильности электронной среды. Библиотека становится базовой структурной компонентой виртуальной среды, которая обладает устойчивостью, однозначной идентификацией, обеспечивает правовое регулирование в отношении предоставляемого доступа к информационным ресурсам.

Реализация мемориальной функции подчинена выполнению библиотекой коммуникативной функции. В рамках коммуникационной функции библиотека организует взаимодействие человека с социальной памятью всего человечества, передавая ему в пользование все накопленное цивилизацией общественное культурное достояние. Библиотека включается в сложную систему социальной коммуникации, «обеспечивающей создание, обработку, хранение и распространение документированных текстов общественного пользования».

Современная библиотека создает возможности для членов общества удовлетворять свои информационные и знаниевые потребности через совокупность документов, накопленных в фондах, а также использовать для этих целей информационные ресурсы других библиотек и учреждений. При этом необходимо отметить, что информационные потребности пользователей могут носить самый разнообразный характер и касаться как разных сфер профессиональной деятельности, так и повседневной жизни.

Организуя доступ к знаниям, необходимым для разных видов деятельности, библиотека тем самым содействует росту материального благосостояния общества. Информационно-знаниевые ресурсы библиотек являются основой для развития философских, идеологических, религиозных, политических течений, с их помощью формируются и развиваются разные направления в культуре и искусстве. Предоставляя разнообразную информацию своим пользователям, библиотека способствует регулированию действия членов общества в рамках сложившихся социальных отношений. Содействуя разным видам человеческой деятельности, библиотека обеспечивает интеграцию человеческих стремлений, действий и интересов.

Организуя доступ к документам, хранящим эталоны человеческих ценностей, обеспечивающих устойчивое развитие общества, его гуманистический характер, библиотека способствует формированию системы ценностей общества в целом и отдельной личности в частности.

Стремление современной библиотеки обеспечить равный и свободный доступ к общественно значимой информации и знаниям способствует утверждению социальной справедливости, снижению социальной напряженности в обществе.5 Расширение доступности информации повышает роль библиотек как стабилизирующего социального фактора, обеспечивающего социальную безопасность, социальную устойчивость общественного развития, выравнивающего возможности производства и потребления информации разных категорий населения.

Современная библиотека ставит своей целью удовлетворение реальных проблем и запросов своих пользователей. Современное библиотечное обслуживание ориентировано на личность, ее динамично изменяющиеся потребности, основывается на равноправном сотрудничестве библиотечного специалиста и пользователя.

Современной библиотечной практикой накоплен богатый арсенал форм и методов индивидуальной работы с пользователями и удовлетворения их потребностей. Будучи специфическим социальным институтом, библиотека ориентируется на ценности каждого ее реального и потенциального пользователя, становится транслятором этих ценностей для других индивидов, социальных групп и человечества в целом.

Современная библиотека подчеркивает принцип равенства всех пользователей. Особенно в этом отношении важна деятельность публичных библиотек, сохраняющих и передающих культурное наследие всем, независимо от возраста, социального статуса, расы, национальности, вероисповедания, места жительства, пола, языка и других дифференцирующих признаков. Она способствует не разделению, а консолидации общества, предоставляет пользователям стартовый минимум информации, чтобы они могли ориентироваться в обществе, адаптироваться к нему. Тем самым она смягчает социальные конфликты, способствуют всестороннему развитию пользователей.

Библиотека играет важную роль общественного «места». Она не только позволяет людям вступать в неформальные контакты, обеспечивает возможность комфортного общения с другими людьми, но становится «уголком для отдыха», где можно спрятаться от давления технологического мира. В этом случае библиотека выполняет социальную функцию «третьего места», т.е. такого места, где человек чувствует себя защищенным (предполагается, что первые два таких места - дом и работа).

Современная библиотека - институт консолидации общества. Предоставляя возможности для проведения публичных собраний, организуя доступ к существующим информационным сетям, позволяющий каждому гражданину взаимодействовать со средствами массовой информации, местными и федеральными властями, социальными службами, государственными и частными предприятиями, библиотека создает условия для виртуальных и реальных коллективных коммуникаций. Библиотека становится центром общественной жизни, «содержательным элементом социально-культурной инфраструктуры».

Коммуникационная функция тесно переплетается с информационной, которая предполагает сам процесс передачи информации, т. е. процесс коммуникации. При этом понятие «коммуникация» в контексте рассмотрения институциональных качеств библиотеки служит в большей степени для определения принципов социального взаимодействия, а не способов его организации. В то же время информационная функция сопровождает все процессы, связанные с обращением к содержанию документа, пронизывает все элементы библиотечного труда, поскольку любое действие, включающее работу с документами на уровне его содержания, семантики предполагает выделение его смысла, создание преобразованной информации, метазнаний.

Техническая и технологическая модернизация обеспечили укрепление информационной функции современной библиотеки. Библиотека становится полноправным субъектом информационного пространства. Она собирает и хранит документированную информацию и знание, участвует в формировании документального потока и проводит его аналитико-синтетическую обработку, систематизирует и оценивает информационно-знаниевые ресурсы. Осуществляя систематизацию и каталогизацию документов, справочно-библиографическое обслуживание, библиотека создает основу для многих современных информационных и знаниевых процессов.

Особенность информационной функции современной библиотеки в том, что она реализуется ею в тесном взаимодействии с другими субъектами информационного процесса, с использованием различных каналов распространения информации. Библиотека активно участвует в оценке, интерпретации и фильтрации информации, в установлении определенных связей между информационными массивами, чтобы обеспечить доступ пользователей к широкому спектру источников знания и социально значимой информации.

До недавнего времени библиотека определялась физическим пространством, которое она занимает, документными фондами, которыми она располагает, и кругом лиц, к ней причастных. Документные фонды были организованы в пространстве библиотеки таким образом, чтобы пользователь легко мог установить местоположение той или иной единицы хранения, хотя это порождало определенные неудобства, связанные с тематическими или иными принципами организации хранилищ. Исследователь должен был хорошо знать библиотеку, «привыкнуть к ней», чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами, заложенными в ее сложной иерархической структуре.

Современная парадигма библиотечного обслуживания базируется не только на использовании фонда документов конкретной библиотеки, она предполагает использование принципиально новых возможностей доступа к информации вне зависимости от времени и местонахождения как документа, так и пользователя. Для удовлетворения информационных, образовательных, культурных потребностей своих пользователей библиотека делает доступными документированные знания и информацию не только хранящиеся в ее фонде или на жестких дисках ее серверов.

Современная библиотека разрушает свои физические границы, переходит из реального пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает доступ к информационным ресурсам, принадлежащим другим субъектам информационного пространства, в том числе представленным в сети Интернет. С другой - создает электронные информационные ресурсы (базы данных, коллекции оцифрованных документов, веб-сайты и веб-порталы), доступные за ее физическими стенами. Наконец, библиотека предоставляет виртуальные услуги по поиску информации и необходимых знаний.