Трепет жизни (импрессионизм в творчестве А.Фета) план-конспект урока по литературе (10 класс) на тему. Импрессионизм и пейзажная лирика А.А. Фета "Поэт – художник" Учитель читает стихотворение «Бабочка»

В творчестве А. А. Фета

Афанасий Афанасьевич Фет (1820-1892 г. г.) – один из выдающихся лириков 19 века, представитель позднего русского романтизма. Творчество Фета принято относить к направлению романтиков. Как говорилось выше, в романтизме зачастую встречаются вкрапления и целые пласты импрессионизма; эта тенденция не обошла стороной и Афанасия Афанасьевича. Поэтическая позиция Фета долгое время трактовалась неправильно. Его считали «жрецом чистого искусства», но, однако, если обратиться к его творчеству, даже программное фетовское заявление: «Не знаю сам, что буду петь - но только песня знает», -должно быть понято не как поэтический «каприз», а как отзывчивость поэта на изменения окружающего мира. Отношение публики к творчеству Фета было весьма неоднозначно, и, по большей части, творчество его в нелитературных, обывательских кругах осталось недооценённым. И это первый маленький пункт, роднящий его с французскими импрессионистами.

Распахни мне объятья твои,

Густолистый, развесистый лес!

Чтоб в лицо и в горячую грудь

Хлынул вздох твой студеной волной,

Чтоб и мне было сладко вздохнуть;

Дай устами и взором прильнуть

У корней мне к воде ключевой!

(«Солнце нижет лучами в отвес…», 1863) 11

- Новое!

Афанасий Фет – один из выдающихся русских поэтов XIX столетия. Расцвет его творчества пришелся на 1860-е годы – период, когда бытовало мнение о том, что основной целью литературы является отображение сложных общественных явлений и социальных проблем....

В своих стихах А.Фет писал о самом простом – о картинах природы, о дожде, о снеге, о море, о горах, о лесе, о звездах, о самых простых движениях души, даже о минутных впечатлениях. Его поэзия радостна и светла, ей присуще чувство света и покоя. Красота,...

Более всего Фет сближается с Тургеневым. Первое знакомство Фета с Тургеневым состоялось в мае 1853 года в Волково. Потом Фет по приглашению Тургенева посетил его имении Спасское-Лутовиново, где Тургенев по правительственному приговору находился в...

Фёдор Иванович Тютчев дворянин, был дипломатом, 22г. Прослужил за границей, но Россию помнил, поэтому многие его стихи о русской природе: «Что ты плачешь над водами Ива макушку свою склонив и дрожащими листами словно жадными устами ловишь беглую струю»....

Иным достался от природы Инстинкт пророчески-слепой: Они им чуют, слышат воды И в темной глубине земной. Великой матерью любимый, Стократ завиден твой удел: Не раз под оболочкой зримой Ты самое ее узрел. Ф. И. Тютчев Афанасий Афанасьевич Фет был...

Чужой для всех, Со всеми в мире - Таков, поэт. Твой жребий в мире! А. Фет Биография поэта - это прежде всего его стихи. Это в полной мере относится и к Афанасию Афанасьевичу Фету. По его стихам можно судить не только о привязанностях и друзьях...

Импрессионизм - особое направление в искусстве XIX века, сложившееся во французской живописи в 70-е годы. Импрессионизм означает впечатление, то есть изображение не предмета как такового, а того впечатления, которое этот предмет производит, фиксация художником своих субъективных наблюдений и впечатлений от действительности, изменчивых ощущений и переживаний. Особым признаком этого стиля было «стремление передать предмет в отрывочных, мгновенно фиксирующих каждое ощущение штрихах».

Стремление Фета показать явление во всем многообразии его переменчивых форм сближает поэта с импрессионизмом. Зорко вглядываясь во внешний мир и показывая его таким, каким он предстает в данный момент, Фет вырабатывает совершенно новые для поэзии приемы, импрессионистического стиля.

Его интересует не столько предмет, сколько впечатление, произведенное предметом. Фет изображает внешний мир в том виде, который соответствует сиюминутному настроению поэта. При всей правдивости и конкретности описания природы прежде всего служат средством выражения лирического чувства.

Новаторство Фета было настолько смелым, что многие современники не понимали его стихов. При жизни Фета его поэзия не нашла должного отклика у его современников. Только двадцатое столетие по-настоящему открыло Фета, его удивительную поэзию, которая дарит нам радость узнавания мира, познания его гармонии и совершенства.

«Для всех прикасающихся к лирике Фета через столетие после ее создания важна, прежде всего, ее одухотворенность, душевная пристальность, нерастраченность молодых сил жизни, трепет весны и прозрачная мудрость осени, - писал Л. Озеров. - Читаешь Фета - и сдается: вся еще твоя жизнь впереди. Сколько доброго сулит идущий день. Стоит жить! Таков Фет.

В стихотворении, написанном в сентябре 1892 года - за два месяца до смерти, - Фет признается:

Мысль свежа, душа вольна;

Каждый миг сказать хочу:

«Это я!» Но я молчу.

Поэт молчит? Нет. Говорит его поэзия».

Выдающийся русский лирик Федор Иванович Тютчев был во всех отношениях противоположностью своему современнику и почти ровеснику Пушкину. Если Пушкин получил очень глубокое и справедливое определение «солнца русской поэзии», то Тютчев - «ночной поэт». Хотя Пушкин и напечатал в своем «Современнике» в последний год жизни большую подборку стихов тогда никому не известного, находившегося на дипломатической службе в Германии поэта, вряд ли они ему очень понравились. Хотя там были такие шедевры, как «Видение», «Бессонница», «Как океан обемлет шар земной», «Последний катаклизм», «Цицерон», «О чем ты воешь, ветр ночной?..», Пушкину была чужда прежде всего традиция, на которую опирался Тютчев: немецкий идеализм, к которому Пушкин остался равнодушен, и поэтическая архаика XVIII - начала XIX века (прежде всего Державин), с которой Пушкин вел непримиримую литературную борьбу.

С поэзией Тютчева мы знакомимся в начальной школе, это стихи о природе, пейзажная лирика. Но главное у Тютчева - не изображение, а осмысление природы - философская лирика, и вторая его тема - жизнь человеческой души, напряженность любовного чувства. Единство его лирике придает экспансивный тон - постоянная неясная тревога, за которой стоит смутное, но неизменное ощущение приближения всеобщего конца.

Наряду с нейтральными в эмоциональном плане пейзажными зарисовками, природа у Тютчева катастрофична и восприятие ее трагедийно. Таковы стихотворения «Бессонница», «Видение», «Последний катаклизм», «Как океан объемлет шар земной», «О чем ты воешь, ветр ночной?..». Ночью у бодрствующего поэта открывается внутреннее пророческое зрение, и за покоем дневной природы он видит стихию хаоса, чреватого катастрофами и катаклизмами. Он слушает всемирное молчание покинутой, осиротелой жизни (вообще жизнь человека на земле для Тютчева есть призрак, сон) и оплакивает приближение всеобщего последнего часа:

И наша жизнь стоит пред нами,

Как призрак, на краю земли.

В то же пора поэт признает, что звук хаоса, слышимый ночью, хотя и непонятен, глух для человека, но и сильно родственный настроению его смятенной души.

О, страшных песен сих не пой

Про старый хаос, про родной! -

заклинает поэт «ветр ночной», но продолжает стихотворение так:

Как с жадностью мир души ночной

Внимает повести любимой!

Такая двойственность естественная: ведь в душе человека те же бури, «под ними (т. е. под человеческими чувствами) хаос шевелится», тот же «родимый», что и в мире окружающей среда.

Жизнь человеческой души повторяет и воспроизводит состояние природы - мысль стихотворений философского цикла: «Цицерон», «Как над горячею золой», «Душа моя - элизиум теней», «Не то, что мните вы, природа!..», «Слезы людские», «Волна и дума», «Два голоса». В жизни человека и общества те же бури, ночь, закат, господствует рок (об этом стихотворение «Цицерон» со знаменитой формулой: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые»). Отсюда острое ощущение конца бытия («Как над горячею золой»), признание безнадежности («Два голоса»). Выразить же все это и тем более быть понятым и услышанным людьми невозможно, в этом Тютчев следует распространенной романтической идее принципиальной непонятности толпе прозрений поэта.

Столь же катастрофична и гибельна для человека любовь («О, как убийственно мы любим», «Предопределение», «Последняя любовь»). Откуда же у Тютчева все эти «страсти роковые»? Они определены эпохой великих социально-исторических катаклизмов, в которую жил и творил поэт. Обратим чуткость, что творческая активность Тютчева приходится на рубеж 20-30-х годов, когда революционная активность и в Европе, и в РФ пошла на спад и утвердилась николаевская реакция, и на конец 40-х годов, когда по Европе ещё прокатилась волна буржуазных революций.

Разберем стихотворение «Я лютеран люблю богослуженье», датированное 16 сентября 1834 года. Чем привлекла православного христианина Тютчева вера немецких протестантов, последователей зачинателя европейской Реформации Мартина Лютера? Он увидел в обстановке отправления их культа столь родственную его душе ситуацию всеобщего конца: «Собравшися в дорогу, в последний раз вам вера предстоит». Поэтому так «пуст и гол» ее жилье (а в первой строфе - «Сих голых стен, сей храмины пустой»). Вместе с тем в этом стихотворении Тютчев с потрясающей силой выразил смысл любой религии: она готовит человека, его душу к последнему уходу. Ведь смерть с религиозной точки зрения - благо: личность возвращается в свое

божественное лоно, из которого вышла при рождении. Христианин должен быть любой миг готов к этому. Он и ходит в Божий храм далее, чтобы подготовить к этому душу.

Но час настал, пробил…

Молитесь Богу,

В последней раз вы молитесь теперь.

Основная идея произведения в драме А.Н. Островского «Гроза»

| 13.04.2012, 16:43 | |

| Катерина – главный персонаж драмы Островского «Гроза». Основная идея произведения – конфликт этой девушки с «темным царством», царством самодуров, деспотов и невежд. Узнать, почему возник этот конфликт и почему конец драмы такой трагичный, можно, заглянув в душу Катерины, поняв ее представления о жизни. И это возможно сделать, благодаря мастерству драматурга Островского. Из слов Катерины мы узнаем о ее детстве и отрочестве. Девочка не получила хорошего образования. Она жила с матерью в деревне. Детство Катерины было радостным, безоблачным. Мать в ней «души не чаяла», не принуждала работать по хозяйству. Жила Катя свободно: вставала рано, умывалась родниковой водой, ползала цветы, ходила с матерью в церковь, потом садилась за какую-нибудь работу и слушала странниц и богомолок, которых было много в их доме. Катерине снились волшебные сны, в которых она летала под облаками. И как сильно контрастирует с такой тихой, счастливой жизнью поступок шестилетней девочки, когда Катя, обидевшись на что-то, убежала вечером из дома на Волгу, села в лодку и оттолкнулась от берега! … Мы видим, что Катерина росла счастливой, романтичной, но ограниченной девушкой. Она была очень набожной и страстно любящей. Она любила все и всех вокруг себя: природу, солнце, церковь, свой дом со странницами, нищих, которым она помогала. Но самое главное в Кате то, что она жила в своих мечтах, обособленно от остального мира. Из всего существующего она выбирала только то, что не противоречило ее натуре, остальное она не хотела замечать и не замечала. Поэтому и видела девочка ангелов в небе, и была для нее церковь не гнетущей и давящей силой, а местом, где все светло, где можно помечтать. Можно сказать, что Катерина была наивной и доброй, воспитанной в вполне религиозном духе. Но если она встречала на своем пути то, что противоречило ее идеалам, то превращалась в непокорную и упрямую натуру и защищала себя от того постороннего, чужого, что смело потревожить ее душу. Так было и в случае с лодкой. После замужества жизнь Кати сильно изменилась. Из свободного, радостного, возвышенного мира, в котором она чувствовала свое слияние с природой, девушка попала в жизнь, полную обмана, жестокости и опущенности. Дело даже не в том, что Катерина вышла за Тихона не по своей воле: она вообще никого не любила и ей было все равно за кого выходить. Дело в том, что у девушки отняли ее прежнюю жизнь, которую она создала для себя. Катерина уже не чувствует такого восторга от посещения церкви, она не может заниматься привычными ей делами. Грустные, тревожные мысли не дают ей спокойно любоваться природой. Кате остается терпеть, пока терпится, и мечтать, но она уже не может жить своими мыслями, потому что жестокая действительность возвращает ее на землю, туда, где унижение и страдание. Катерина пытается найти свое счастье в любви к Тихону: «Я буду мужа любить. Тиша, голубчик мой, ни на кого я тебя не променяю». Но искренние проявления этой любви пресекаются Кабанихой: «Что на шею-то виснешь, бесстыдницаНе с любовником прощаешься». В Катерине сильно чувство внешней покорности и долга, поэтому она и заставляет себя любить нелюбимого мужа. Тихон и сам из-за самодурства своей матери не может любить свою жену по-настоящему, хотя, наверное, и хочет. И когда он, уезжая на время, покидает Катю, чтобы нагуляться вволю, девушка (уже женщина) становится совсем одинокой. Почему Катерина полюбила БорисаВедь он не выставлял свои мужские качества, как Паратов, даже и не разговаривал с ней. Наверное, причина в том, что ей недоставало чего-то чистого в душной атмосфере дома Кабанихи. И любовь к Борису была этим чистым, не давала Катерине окончательно зачахнуть, как-то поддерживала ее. Она пошла на свидание с Борисом потому, что почувствовала себя человеком, имеющим гордость, элементарные права. Это был бунт против покорности судьбе, против бесправия. Катерина знала, что совершает грех, но знала она и то, что дальше жить по-прежнему нельзя.Она принесла чистоту своей совести в жертву свободе и Борису. По-моему, идя на этот шаг, Катя уже чувствовала приближающийся конец и, наверное, думала: «Сейчас или никогда». Она хотела насытиться любовью, зная, что другого случая не будет. На первом свидании Катерина сказала Борису: «Ты меня загубил». Борис – причина опорочивания ее души, а для Кати это равнозначно гибели. Грех висит на ее сердце тяжким камнем. Катерина ужасно боится надвигающейся грозы, считая ее наказанием за совершенное. Катерина боялась грозы с тех пор, как стала думать о Борисе. Для ее чистой души даже мысль о любви к постороннему человеку – грех. Катя не может жить дальше со своим грехом, и единственным способом хоть частично от него избавиться она считает покаяния Она признается во всем мужу и Кабанихе. Такой поступок в наше время кажется очень странным, наивным. «Обманывать-то я не умею; скрыть-то ничего не могу» – такова Катерина. Тихон простил жену, но простила ли она сама себяБудучи очень религиозной. Катя боится бога, а ее бог живет в ней, бог – ее совесть. Девушку мучают два вопроса: как она вернется домой и будет смотреть в глаза мужу, которому изменила, и как она будет жить с пятном на своей совести. Единственным выходом из этой ситуации Катерина видит смерть: «Нет, мне что домой, что в могилу – все равно… В могиле лучше… Опять житьНет, нет, не надо… нехорошо» Преследуемая своим грехом, Катерина уходит из жизни, чтобы спасти свою душу. Добролюбов определял характер Катерины как «решительный, цельный, русский». Решительный, потому что она решилась на последний шаг, на смерть ради спасения себя от позора и угрызений совести. Цельный, потому что в характере Кати все гармонично, едино, ничто не противоречит друг другу, потому что Катя составляет единое с природой, с Богом. Русский, потому что кто, как ни русский человек, способен так любить, способен так жертвовать, так с виду покорно переносить все лишения, оставаясь при этим самим собой, свободным, не рабом. Пьесу «Гроза» Островский написал в 1859 году в период, когда в России назрела сменаобщественных устоев, накануне крестьянской реформы. Поэтому, пьесу восприняли как выражение стихийных революционных настроений народных масс. Островский не зря дал своей пьесе название «Гроза». Гроза происходит не только как природное явление, действие разворачивается под звуки грома, но и как внутреннее явление – герои характеризуются через отношение к грозе. Для каждого героя гроза является особым символом, для одних – это предвестник бури, для других очищение, начало новой жизни, для третьих – это «голос свыше», который предрекает какие-то важные события или предостерегает от каких-либо поступков. В душе Катерины происходит, никому, невидимая гроза, гроза для нее – это кара небесная, «рука Господня», которая должна покарать ее за измену мужу: «Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застигнет Есо всеми помыслами лукавыми». Катерина боится и ждет грозы. Она любит Бориса, но это угнетает ее. Она считает, что будет гореть в «геенне огненной» за свое греховное чувство. Для механика Кулигина гроза – грубое проявление природных сил, созвучна с людским невежеством, с которым надо бороться. Кулигин полагает, что внося в жизнь механизацию и просвещение, можно добиться власти над «громом», который несет в себе смысл грубости, жестокости и безнравственности: «Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю». Кулигин мечтает построить громоотвод, чтобы избавить людей от страха перед грозой. Для Тихона гроза – это злоба, угнетение со стороны матери. Он боится ее, но как сын должен подчиняться ей. Уезжая из дома по делам, Тихон говорит: «Да как знаю я таперича, что недели на две никакой грозы надо мной не будет, кандалом этих на ногах нет». Дикой считает, что невозможно и грешно противостоять молнии. Для него гроза – это покорность. Несмотря на свой дикий и злобный нрав, он покорно подчиняется Кабанихе. Борис людской грозы страшится больше, чем природной. Поэтому он уезжает, бросает Катерину один ни один с людской молвой. «Здесь страшнее!» – говорит Борис, убегая с места моления всего города. Гроза в пьесе Островского символизирует как невежество и злобу, небесную кару и возмездие, так и очищение, прозрение, начало новой жизни. Об этом свидетельствует разговор двух горожан Калинова, в мировоззрении жителей начали происходить изменения, стала меняться оценка всему происходящему. Возможно, у людей появится желание побороть свой страх перед грозой, избавиться от гнета злобы и невежества, царящих в городе. После страшных раскатов грома и ударов молнии, над головами вновь засияет солнце.Н. А. Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве» образ Катерины трактовал как «стихийный протест, доведенный до конца», а самоубийство – как силу вольнолюбивого характера: «горько такое освобождение; но что же делать, когда другого нет». |

Основная тема в творчестве А. П. Чехова

Вспомним ранний рассказ-«малютку» «Толстый и тонкий» (1883 г.). Как будто простая зарисовка общественных нравов. Приятные воспоминания бывших соучеников прерваны в момент, когда они узнают друг в друге чиновников несовместимого статуса. Этим фактом между тем никак нельзя исчерпать повествование. Вспышка радостных эмоций позволяет многое понять в Толстом и Тонком. Они сохранили не одну лишь память о детстве, но способность к живому, заинтересованному общению.

Столь естественный порыв гаснет мгновенно: душевная энергия как бы переплавляется во внешнюю позу. У Тонкого-в подобострастные поклоны высшему чину. У Толстого - в кичливое презрение к низшему. Оба предстают в одинаково смешном и ничтожном виде. А читателем овладевает горькая мысль о растрате здоровых человеческих чувств и стремлений. Чехов советовал: «Романист-художник должен проходить мимо всего, что имеет временное значение». Что он имел в виду?

Встреча Толстого и Тонкого случайна, быстротечна, вряд ли повторится. Их механическое подчинение неписаным законам иерархии устойчиво. Порочный социальный опыт оказался сильнее личных симпатий. Тем не менее в этом рассказе (как и во многих подобных ему) отражено отнюдь не только ущербное явление. Писатель рассказывает об исходных, природных возможностях человека. В мире зла и насилия они тускнели, оттеснялись низменными навыками и все-таки продолжали существовать. Слабые отзвуки, но вечных начал жизни!

По сравнению с ними даже утвердившиеся общественные порядки теряют свою непоколебимость. С развитием творчества внимание Чехова к ярким побуждениям личности обостряется. Он и теперь пишет о безрадостных людских судьбах. Более того, печальные наблюдения возрастают. Но еще глубже проникает Чехов в исконно присущее людям тяготение к красоте и правде. Именно оно позволяет увидеть подлинное состояние и жизненную драму героя.

С утонченным мастерством оттеняет художник, казалось бы, самые незаметные влечения души. Причем важные акценты проставлены так, что они не нарушают простоты, естественности повествования.

Рассказ «Анна на шее» (1895) нередко расценивается как история юной красавицы, «проданной» замуж за богатого чиновника и закружившейся в вихре светских развлечений. Под этим знаком «Анна на шее» была экранизирована. На первом плане оказалось пошлое окружение героини. Оно, действительно, изображено Чеховым ярко, иронично.

Достаточно вспомнить: самым характерным в облике супруга-скопидома, карьериста «было отсутствие усов, это (...) голое место». Другая «говорящая» деталь. Жена «его сиятельства», распорядительница «общества», имела такую челюсть, что «казалось, будто она во рту держала большой камень» (ассоциация - «камень за пазухой»). В коротком повествовании компактно «уложены» столь же колоритные зарисовки других лиц и общей их жизни. И все-таки рассказ написан не для развития содержащегося уже в первом абзаце сообщения: «чиновник 52 лет женится на девушке, которой едва минуло 18».

Сразу выделяется в рассказе поэтический мотив музыки. Сначала он передает противоестественность брака почти старика и почти ребенка. На их свадьбе было бы «скучно слушать музыку». Затем образ музыки постоянно «сопутствует» героине и приобретает разные смысловые оттенки.

Музыка врывается уже в первый вечер новобрачных: «Из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра». Жадно ловя их, Аня вдруг поверила, что «она будет счастлива, непременно, несмотря ни на что». Так выражено свойственное любому юному существу страстное ожидание будущего, в котором будто обязательно должны слиться музыка, красота, счастье. Пережитое волнение не раз возвращается к героине. На ее первом балу свет и музыка опять рождают воодушевленное «предчувствие счастья».

В танце Аня «отлетела от мужа, и ей показалось, будто она плыла на парусной лодке, в сильную бурю, а муж остался на берегу». Романтический, начисто отвлеченный от действительности порыв, но тем более поэтичный и прекрасный. Авторское выразительное слово убеждает нас в его естественной силе. Одновременно - предупреждает о подстерегающем молодую женщину заблуждении.

Гибель юной поэтичной души вызывает авторскую печаль, сообщает утонченную атмосферу рассказу о весьма обычных явлениях. Эту главную мысль писатель доносит не в поступке, слове героев, не в собственных открытых рассуждениях, а средствами «сквозных» образов-символов (среди них ведущего - музыки). Почему? И потому, что сам по себе процесс утраты нравственной чистоты прихотлив, неуловим, не терпит прямых определений. И потому, что Аня незаметно для себя отступила от своей романтической мечты. Безумная, стихийная жажда радости помешала отделить подлинные ценности от мнимых.

С другой стороны, только пристальное внимание к тексту может приблизить к тайнам чеховской прозы: ее редкой простоте и проникновенности, краткости и многозначности, психологической глубине и какой-то удивительной целомудренности в передаче душевных метаморфоз. Художник пишет якобы совершенно конкретную, бытовую картину. Но каждый ее штрих, образ наполняется большим философско-нравственным содержанием.

Чехова иногда называют «обличителем пошлости». Обидно упрощенное суждение! Писателю всегда был чужд однолинейный подход даже к очевидно ущербному человеческому опыту. С болью размышлял Чехов о людях, лишенных яркой, интересной жизни. И по-разному относился к неоднородным истокам духовной бедности. Его творчество, поражающее богатством наблюдений, может ответить любым нашим недоумениям. Это, однако, не исключает общей, тоже важной для нас, основы авторского постижения мира.

Вспоминается и другая молодая женщина. Душевная слепота и черствость превратили ее в «Попрыгунью» (так и называется рассказ - 1892 г.), увели от подлинной любви талантливого ученого к унизительному прислуживанию призрачному дарованию. Слишком поздно приходит Ольге Ивановне мысль об ошибке: крах всех надежд уже наступил. Так и напрашивается крыловское: «Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела...» Чеховский рассказ, созданный на богатом социально-психологическом материале, обладает, естественно, куда более емким и трагическим обобщением. Легкомысленное порхание по жизни разрушает личность, сеет ложь, преступление против совести.

По Чехову, однако, стихийное поведение приводит к опасным результатам не только тех, кто ступил на скользкий путь обмана. Любовь захватила Ольгу Семеновну («Душечка», 1898) - «все ее существо, всю душу, разум». А авторская ирония, пусть мягкая, окрашивает повествование. Ни разу в рассказе не промелькнула поэтическая нота. Да и невозможна она по поводу рабской привязанности к любому, самому ничтожному существу.

Такое «чувство» не спасает душу от пустоты. Когда по какой- либо причине исчезал предмет служения - подражания, Ольга Семеновна «ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем ей говорить». «Ни о чем...» - писатель иронично конкретизирует: «... стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге,... какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы». Вдумаемся в эти слова. В них как будто отчаяние одиночества: белый свет потерял для женщины свой смысл. Вместе с тем случайный набор простейших зрительных замет (бутылка стоит, дождь идет, пр.), как не вызывающих даже примитивное «мнение», сама стилистика этого признания («За тысячу рублей...») порождают совсем иное впечатление.

Человек не утрачивает, а лишен самостоятельной разумной реакции. Такова повествовательная манера Чехова. В конкретном высказывании он часто передает то, что стоит за словом, что неведомо герою, но важно автору.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ИДЕИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.А.БУНИНА, А.И.КУПРИНА.

В литературе вообще, а в русской литературе в особенности, проблема взаимоотношения человека с окружающим его миром занимает очень существенное место. Личность и среда, индивидуум и общество - об этом размышляли многие русские писатели XIX века. Плоды этих размышлений отразились во многих устойчивых формулах, например, в известной фразе "среда заела". Заметно обострился интерес к этой теме в конце XIX - начале XX века, в эпоху, переломную для России. В духе гуманистических традиций, унаследованных от прошлого, рассматривают этот вопрос такие писатели-реалисты, как И. Бунин, А. Куприн, В. Короленко, используя при этом все художественные средства, которые стали достижением рубежа веков.

Проблема человека и окружающего его мира может быть рассмотрена

на примере произведений А. Куприна. Творчество этого писателя было долгое время как бы в тени, его заслоняли яркие представители современной ему прозы. Сегодня произведения А. Куприна вызывают большой интерес. Они привлекают читателя своей простотой, человечностью, демократичностью в самом благородном смысле этого слова. Мир героев А.Куприна пестр и многолюден. Он сам прожил яркую, наполненную многообразными впечатлениями жизнь - побывал и военным, и конторщиком, и землемером, и актером бродячей цирковой труппы. А.Куприи много раз говорил, что не понимает писателей, которые не находят в природе и людях ничего интереснее себя. Писателю очень интересны человеческие судьбы, при этом герои его произведений - чаще всего не удачливые, преуспевающие, довольные собой и жизнью люди, а, скорее, наоборот. Но А.Куприн относится к своим внешне неказистым и невезучим героям с той теплотой человечности, которая всегда отличала русских писателей. В персонажах рассказав "Белый пудель", "Тапер", "Гамбринус", а также многих других, угадываются черты "маленького человека", однако писатель не просто воспроизводит этот тип, но заново переосмысливает его. Рассмотрим это на примере очень известного рассказа Куприна "Гранатовый браслет".

Рассказ был написан в 1911 году. В основе его сюжета - реальное

событие - любовь телеграфного чиновника Желтого П.П. к жене

важного чиновника, члена Государственного Совета Любимова. Об этой

истории вспоминает сын Любимовой, автор известных воспоминаний

Лев Любимов. В жизни все закончилось иначе, чем в рассказе

А.Куприна - чиновник принял браслет и перестал писать письма, больше о нем ничего не известно. В семье Любимовых этот случай вспоминался как странный и курьезный. Под пером же писателя он предстает как печальная и трагическая история жизни маленького человека, которого возвысила и погубила любовь. Это передается через композицию произведения. В нем дастся обширная, неторопливая экспозиция, которая вводит нас в экспозицию дома Шеиных. Сама история необыкновенной любви, история гранатового браслета рассказывается таким образом, что мы видим ее глазами разных людей: князя Василия, который рассказывает ее как анекдотический случай, брата Николая, для которого все в этой истории видится оскорбительным и подозрительным, самой Веры Николаевны и, наконец, генерала Аносова, первым предположившего, что здесь, может быть, кроется настоящая любовь, "о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины". Круг, к которому принадлежит Вера Николаевна, не может допустить, что это настоящее чувство, не столько из-за странности поведения Желткова, столько изза предрассудков, которые владеют ими. Куприн же, желая убедить нас, читателей, в подлинности любви Желткова, прибегает к самому неопровержимому аргументу -- самоубийству героя. Таким образом утверждается право маленького человека на счастье, но и возникает мотив его нравственного превосходства над людьми, столь жестоко оскорбившими его, не сумевшими понять силу чувства, которое составляло весь смысл его жизни. Рассказ Куприна одновременно грустный и светлый. Его пронизывает музыкальное начало - в качестве эпиграфа указывается музыкальное произведение, - и завершается рассказ сценой, когда героиня слушает музыку в трагический для нее момент нравственного прозрения. В текст произведения входит тема неотвратимости гибели главного героя - она передана через символику света: в момент получения браслета Вера Николаевна видит красные камни в нем и с тревогой думает, что они похожи на кровь. Наконец, в рассказе возникает тема столкновения различных культурных традиций: тема востока - монгольская кровь отца Веры и Анны, татарского князя, вводит в рассказ тему любви - страсти, безрассудности; упоминание о том, что мать сестер - англичанка, вводит тему рассудочности, бесстрастности в сфере чувств, власти разума над сердцем. В финальной части рассказа появляется третья линия: не случайно, что квартирная хозяйка оказывается католичкой. Этим в произведение вводится тема любви-преклонения, которым в католичестве окружена Божья Матерь, любви-самопожертвования. Герой А.Куприна, маленький человек, сталкивается с окружающим его миром непонимания, миром людей, для которых любовь - это род безумия, и, столкнувшись с ним, погибает. Сродни ему во многом и другой купринский герой - герой повести "Поединок" поручик Ромашов.

Повесть "Поединок" была воспринята современниками в первую

очередь как произведение, социально направленное, в нем разглядели - они с интересом, другие с возмущением - антиармейскую тему. Так, одна из статей того времени называлась "Литературная вылазка против военных". Повесть связывали с поражением русской армии в войне с Японией. Современников поразило то, как правдиво и беспощадно показал писатель деградацию офицерства, быт и нравы армейских служак. Однако сегодня в произведении обращает на себя внимание преимущественно его нравственная проблематика. Само название "Поединок" многозначно: это и дуэль в финале повести, и столкновение поручика Ромашова с отупляющим душу укладом офицерской жизни, и внутренний поединок Ромашова с самим собою.

В отличие от Желткова, который обрисован пунктирно, главный герой "Поединка" раскрыт психологически подробно и убедительно. О том, кто такой поручик Ромашов, можно спорить - образ этот неоднозначен. В нем угадываются черты маленького человека - он неказист внешне, порой даже смешон: "Ромашов вдруг с поразительной ясностью представил себя, свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою обычную растерянность и неловкость". В начале повести он живет мечтой, но сама мечта его в чем-то убога - он видит себя "ученым офицером генерального штаба, подающим громадные надежды", представляет себя то блестящим военным, удачно подавляющим бунт рабочих, то военным шпионом в Германии, то героем, увлекающим за собой целое войско (здесь угадываются пародийно переосмысленные страницы мечтаний князя Андрея Болконского из "Войны и мира" - мечты о "своем Тулоне"). Однако жизнь вносит свои коррективы в его мечты: оплошность во время смотра сделала их несбыточными, но она же сыграла огромную и благотворную роль: происходит нравственное очищение героя страданием, его внутренним прозрением. Он становится способным сострадать ближнему, ощущать чужое горе, как свое. Встретив несчастного, забитого солдата Хлебникова, он обращается к нему с библейскими словами: "Брат мой". В Ромашове все отчетливее прорисовываются черты лишнего человека, его нравственное чувство приходит в противоречие с окружающей его жизнью. Особенно ярко это проявляется в сфере личных чувств, его любви к Шурочке Николаевой. Любовь Ромашова, чистая и трогательная, сталкивает его с жестокостью и бесчеловечностью всего мира. Образ Шурочки Николаевой- женщины, которая равнодушно обрекает на смерть любящего ее человека ради карьеры мужа- этот образ можно назвать в чем-то открытием А.Куприна, в чем-то его пророчеством. Ромашов соглашается на поединок, исход которого для него почти ясен, не только из-за способности к любви-преклонению, любви самоотверженной и жертвенной, как и у Желткова, но и от сознания собственной ненужности, от безысходности. Происходит крушение мечты, и не только от сознания ее несбыточности, но и от понимания ее мелочности и суетности. Повесть заканчивается гибелью главного героя, гибелью, близкой к самоубийству. Но в авторском взгляде на жизнь нет безысходности - сама возможность высоты человеческого духа, прозрения, нравственного очищения оставляет в душе читателя чувство просветленности. Психологическая достоверность образа Ромашова, всей картины русской жизни начала века делают произведение созвучным современному читателю. Возвращаясь к поставленному в начале вопросу - "человек и окружающий его мир" - отметим, что в русской прозе начала века представлен широкий спектр ответов на него. Мы рассмотрели лишь один из вариантов - трагическое столкновение личности с окружающим его миром, его прозрения и гибели, но гибели не бессмысленной, а содержащий в себе элемент очищения и высокого смысла.

Наш разговор об очень необычайном, солнечном, радостном искусстве, которое получило свое название импрессионизм, что в переводе с французского означает «впечатление», мы начали со стихотворения О. Мандельштама «Импрессионизм» потому, что произведения импрессионистов, будь то композиторы, живописцы, поэты, дарят нам ощущение радости жизни и единства человека со всем, что его окружает, – природой, городом, интерьером. Представители этого направления, писали о том, что видели, слышали, ощущали вокруг себя – сады, поля, улицы, их краски, звуки, запахи.

Авторы таких произведений пользовались чистым цветом, звуком, стараясь не смешивать их, не добавлять мрачных, черных тонов. Им удавалось передать блеск солнечных лучей, рябь на воде, тишину сада, шум города. Импрессионисты ценили очарование быстро проходящего момента жизни, его неповторимость и красоту.

Французский поэт Поль Верлен, обращаясь к художникам-импрессионистам, подчеркнул основную особенность в творчестве этих авторов: «Душа ваша – пейзаж». Представители разных видов искусства едины в своем восприятии пейзажа, прежде всего как отражения мира чувств и переживаний человека.

Такое изображение природы принято называть пейзажем настроения, для которого в литературе, живописи и музыке есть свои средства воплощения. Наша задача – научиться «читать историю души» поэта Афанасия Афанасьевича Фета через изображение природы, через язык образов, красок и звуков.

У А. А. Фета была необычная, сложная, во многом драматическая судьба. Древние говорили: поэтами рождаются. Фет действительно родился поэтом. «Замечательная художественная одарённость, - писал академик Д. Д. Благой, - составляла суть его сути, душу его души». Чувствительность, задушевность, утончённое восприятие всего происходящего вокруг в мире и в душе человека сделали Фета первым настоящим импрессионистом не только русской литературы, но и всего русского искусства. Стихи Фета несут в себе гармонию драматического бытия и рождённую этой гармонией волшебную музыку, удивительную внутреннюю мелодию.

П. И. Чайковский писал: “Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые поддаются выражению словом”. “К чему искать сюжеты для стихов; сюжеты на каждом шагу, – брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты”, – говорил Фет Полонскому. А. Фет настойчиво подчеркивал, что в его стихах не надо искать “так называемого содержания”, что в них “тон” и “музыка” важнее, чем мысль, важнее чувство. “Скорбь никак не могла вдохновить нас”, – писал Фет. – Напротив жизненные тяготы и заставляли нас в течение пятидесяти лет по временам отворачиваться от них и пробивать будничный лед, чтобы хотя б на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии”. Каждое стихотворение Фета производит впечатление головокружительного полета с мельчайшими подробностями. Фет замечал: “Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик”. У Фета много случайностей, сиюминутных впечатлений.

Поэзия Фета - одна из вершин русской лирики. Сейчас в этом вряд ли возможны сомнения. Но современники Фета оценивали его поэзию далеко не так высоко, как мы. Только один из них сказал о творческой силе Фета проникновенные слова, которые, наверное, многим тогда показались странными. Эти слова принадлежат величайшему поэту эпохи - Некрасову. Вот что он писал:

«Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе после Пушкина не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет. Из этого не следует, чтобы мы равняли г. Фета с Пушкиным; но мы положительно утверждаем, что г. Фет в доступной ему области поэзии такой же господин, как Пушкин в своей, более обширной и многосторонней области».

У Фета было достаточно вкуса, чтобы не считать поэтичной и красивой свою жизнь, отданную погоне за богатством и удовлетворением тривиального честолюбия. Но не надо думать, что Фет когда-нибудь осуждал свою жизнь во имя высших идеалов или хотя бы признавал, что можно было прожить жизнь достойнее и красивее. Нет, свою жизнь он воспринимал как тоскливую и скучную, но считал, что такова жизнь вообще. И до знакомства с Шопенгауэром, и в особенности опираясь на его учение, Фет не уставал твердить, что жизнь вообще низменна, бессмысленна, скучна, что основное ее содержание - страдание, и есть только одна таинственная, непонятная в этом мире скорби и скуки сфера подлинной, чистой радости - сфера красоты, особый мир.

«Без чувства красоты, - формулирует Фет, - жизнь сводится на кормление гончих в душно-зловонной псарне». Поэзии, по Фету, нечем поживиться в «мире скуки и труда»; красоту надо искать не «в мраке жизни вседневной», не «средь жалких нужд земных».

Фет постоянно пропагандировал автономность искусства, его свободу от «будничной» логики. «Художественные истины, - писал он, - имеют весьма мало - чтобы не сказать, не имеют ничего - общего с другими истинами». Себя как поэта Фет в стихах и в прозе постоянно именовал «безумцем».

«Кто развернет мои стихи, увидит человека с помутившимися глазами, с безумными словами и пеной на устах бегущего по камням и терновникам в изорванном одеянии». Лирический экстаз, «поэтическое безумство» - это то, что Фет более всего ценил в лирике и по наличию и степени чего строго судил своих собратьев - поэтов, включавшихся критиками в «школу чистого искусства». «Мечты и сны» - вот, по Фету, основной источник его вдохновений.

Фантазии, грезы, «темный бред души» - вот что, по Фету, закрепляет и передает его поэзия.

Это - тонкая поэтическая характеристика художественных устремлений Фета. Однако сами стихи, в которых она дана, развивают мысль логично и на «бред неясный» они совсем не похожи. Да и в стихотворных декларациях Фета таким, как эта, противостоят другие, говорящие о красоте искусства как отражении красоты действительности.

Поэзия в понимании Фета непреднамеренна («. не знаю сам, что буду Петь, - но только песня зреет. »), бездумна, связана со «снами», «неясным бредом» и, как музыка, навевает настроение звуком.

Впоследствии Фет писал: «Поэт - тот, кто в предмете видит то, чего без его помощи другой не увидит». Фет в своей сфере - поэт редкой эмоциональности, силы заражающего чувства, при этом чувства светлого, жизнерадостного. Основное настроение поэзии Фета - настроение душевного подъема. Упоение природой, любовью, искусством, женской красотой, воспоминаниями, мечтами - вот основное эмоциональное содержание поэзии Фета.

Основная тема ранних стихов Фета- наслаждение красотой, красоту же Фет видит прежде всего в простых явлениях природы.

В ранних стихах Фета тема часто вводится прямым выражением наслаждения, признанием доставляемой радости: «я люблю», «любо мне», «рад я», «мне приятно». Ср. начала стихотворений: «Люблю я приют ваш печальный. », «Я люблю многое, близкое сердцу. », «Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!. Опять и опять я люблю тебя. », «Любо мне в комнате ночью стоять у окошка в потемках. », «Рад я дождю. » и т. п. Эти признания обычно бесхитростны, почти наивны.

Радость доставляет и «месяца бледный восход», и «за лесом благовест дальний», и то, что «солнце встало», что «теплым ветром потянуло» или что «знойный воздух холодает». Человеческие свойства в поэзии Фета могут быть приданы и таким явлениям, как воздух, мрак, цвет («устал и цвет небес»), а с другой стороны - в тех же целях выражения лирической эмоции - живое существо может быть превращено в часть, в орган очеловеченного поэтом единства.

О последнем двустишии Лев Толстой писал В. П. Боткину: «И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?». Надо полагать, что Лев Николаевич Толстой, одновременно "ворча", признал в Фете великого поэта. Он не ошибся. Объединяя и оживляя лирической эмоцией и предметы, и понятия.

Скрипке придан эпитет, выражающий впечатление от ее звуков. Характерные эпитеты Фета, такие как «мертвые грезы», «серебряные сны», «благовонные речи» и т. п. , не могут быть поняты в прямом смысле: они теряют свое основное значение и приобретают широкое и зыбкое переносное значение, связанное с основным по эмоциональной ассоциации.

Такие эпитеты постоянно вызывали у современников Фета удивление и насмешки. В наши дни, после всего пути, пройденного русской поэзией со времени Фета, его словосочетания уже не кажутся «дерзкими», но еще в конце прошлого века литератор Ф. Ф. Фидлер, любитель и знаток русской поэзии, с удивлением отмечает на подаренной ему Фетом книге такие выражения, как «овдовевшая лазурь», «травы в рыдании», «румяное сердце» (розы), - и на полях пишет: «Не понимаю».

Фет часто подчеркивает бессознательность описываемых состояний: «Думы ли реют тревожно-несвязные», «И в темноте тревожного сознанья», «Тканью непроглядною тянутся мечты». Бессознательностью характеризуются состояния экстатические, совпадающие с апогеем стихотворения.

Эти «не помню», «не знаю», «не пойму» постоянны в вершине лирического движения, на котором обычно заканчивается стихотворение. Характерны, как и для Жуковского, и постоянные «что-то», «как-то», «какое-то». «Где-то что-то веет, млеет», - пародировал Фета Тургенев.

Фет - без сомнения один из самых замечательных русских поэтов-пейзажистов. В его стихах предстает перед нами русская весна - с пушистыми вербами, с первым ландышем, просящим солнечных лучей, с полупрозрачными листьями распустившихся берез, с пчелами, вползающими «в каждый гвоздик душистой сирени», с журавлями, кричащими в степи. И русское лето со сверкающим жгучим воздухом, с синим, подернутым дымкой небом, с золотыми переливами зреющей ржи под ветром, с лиловым дымом заката, с ароматом скошенных цветов над меркнущей степью. И русская осень с пестрыми лесными косогорами, с птицами, потянувшими вдаль или порхающими в безлиственных кустах, со стадами на вытоптанных жнивьях. И русская зима с бегом далеких саней на блестящем снегу, с игрой зари на занесенной снегом березе, с узорами мороза на двойном оконном стекле.

Любовь к природе чувствуется уже в ранних стихах Фета; тем не менее пейзаж в его поэзии появляется не сразу. В стихах 40-х годов образы природы общи, не детализированы даже в столь удачных стихотворениях, как «Чудная картина. », где образ светлой зимней ночи создается такими чертами, как «белая равнина, полная луна, свет небес высоких, и блестящий снег». Основное здесь - эмоциональная экспрессия, возбуждаемая природой; пристального «вглядывания» еще нет.

Лишь в 50-е годы любовь Фета к природе, знание ее, способность к конкретным и тонким наблюдениям в этой области вполне реализуются в поэзии. Увлечение Фета пейзажной поэзией начинается с 1853 г. Видимо, здесь сыграло роль сближение с писателями круга «Современника», в особенности с Тургеневым. Исследователь художественного мастерства Тургенева справедливо отмечает, что «у Тургенева нет деревьев, растений, птиц и насекомых вообще; его флора и фауна всегда конкретны и определенны». Фет переносит ту же особенность в поэзию. Явления природы у него описываются детальнее, предстают более конкретными, чем у его предшественников. В стихах Фета мы встретим, например, не только традиционных птиц, получивших привычную символическую окраску, как орел, соловей, лебедь, жаворонок, но и таких, как лунь, сыч, черныш, кулик, чибис, стриж и т. п. И каждая птица показана в ее своеобразии.

>Здесь в поэзию входят наблюдения человека, который определяет по голосу не только то, какая птица поет, но и где она находится, и какова сила звуков в отношении к обычной силе ее голоса, и даже каково значение услышанных звуков. Ведь в другом стихотворении («Жду я, тревогой объят. ») в непроглядной тьме ночи коростель «хрипло подругу позвал».

Можно, конечно, сказать, что все это - естественный результат хорошего знания природы человеком, который много лет прожил в непосредственной близости к ней.

Но здесь дело не только в знании. Развитие вкуса к конкретности, связанное с движением по пути реализма, привело к тому, что в поэзии стали воплощаться знания, раньше не становившиеся ее достоянием.

Фет любит описывать точно определимое время суток, приметы той или иной погоды, начало того или иного явления в природе (например, дождя в стихотворении «Весенний дождь»).

Прав С. Я. Маршак в своем восхищении «свежестью, непосредственностью и остротой фетовского восприятия природы», «чудесными строками о весеннем дожде, о полете бабочки», «проникновенными пейзажами», - прав, когда он говорит о стихах Фета: «Его стихи вошли в русскую природу, стали ее неотъемлемой частью». Но тут же Маршак замечает: «Природа у него - точно в первый день творения: кущи дерев, светлая лента реки, соловьиный покой, журчащий сладко ключ. Если назойливая современность и вторгается иной раз в этот замкнутый мир, то она сразу же утрачивает свой практический смысл и приобретает характер декоративный».

Новизна изображения явлений природы у Фета связана с уклоном к импрессионизму. Этот уклон впервые в русской поэзии определенно проявился у Фета. Импрессионизм, по словам П. В. Палиевского, основан «на принципе непосредственной фиксации художником своих субъективных наблюдений и впечатлений от действительности, изменчивых ощущений и переживаний». Признак этого стиля - «стремление передать предмет в отрывочных, мгновенно фиксирующих каждое ощущение штрихах. ». Импрессионистический стиль давал возможность «„заострить" и умножить изобразительную силу слова».

Импрессионизм на той первой его стадии, к которой только и можно отнести творчество Фета, обогащал возможности и утончал приемы реалистического письма. Поэт зорко вглядывается во внешний мир и показывает его таким, каким он предстал его восприятию, каким кажется ему в данный момент. Его интересует не столько предмет, сколько впечатление, произведенное предметом. Фет так и говорит: «Для художника впечатление, вызвавшее произведение, дороже самой вещи, вызвавшей это впечатление».

Читателю ясно, что внешний мир изображается здесь в том виде, какой ему придало настроение поэта. При всей конкретности описания деталей природа все равно как бы растворяется у Фета в его лирическом чувстве. Природа у поэта очеловечена, как ни у одного его предшественника. Цветы у него улыбаются, звезды молятся, пруд грезит, березы ждут, ива "дружна с мучительными снами.

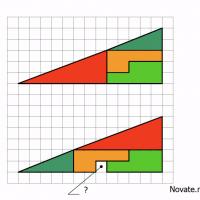

Попробуем открыть для себя черты импрессионизма в творчестве А. А. Фета.

В творчестве художников импрессионистов подвижность и изменчивость мира становятся главной целью изображения. С помощью света и цвета они пытались запечатлеть мимолетность видения, мгновенные впечатления от ускользающего мира.

В этом стихотворении нет чёткой картины, так как использованы слова, которые обозначают некие отвлеченные понятия: шепот, дыханье, колыханье, тени, отблеск, свет. В этом и была задача автора: не нарисовать картину, а передать настроение, чувства влюбленных.

Стремление уловить постоянно меняющийся лик природы требовало от художников быстроты действий, поэтому они отбросили традиционное разграничение этюда, эскиза и картины, начиная и заканчивая работу прямо на вольном воздухе. Краски на холст наносились быстрыми мазками, художники не заботились о прорисовке деталей, а только об общем впечатлении. Клод Моне соорудил лодку-ателье, в которой работал, перемещаясь вверх и вниз по течению Сены, и наблюдал особенность и изменчивость речного пейзажа.

Картина мира, созданная в этом произведении, изменчивая и размытая, что достигается словами, несущими значение действия:прозвучало, прозвенело, прокатилось, засветилось, убегает, погорев, разлетелись, вздохи. дыханье, теплится. Обилие безличных глаголов помогает увидеть, что мир затихает, успокаивается. Фет называет своё стихотворение «Вечер», потому что вечер – единственное время суток, когда мир находится словно в тумане, очертания не четки, это момент перехода от света к тьме.

Большое значение придавали импрессионисты работе над сериями, посвященными одной теме или одному предмету изображения. В творчестве Фета тоже есть серии. Это циклы стихов, посвященные временам года. “Весна”, “Лето”, “Осень”, “Снега”, “Вечера и ночи”. “Море”. В них он с разных сторон описывает мир. Отдельные разнородные ощущения сливаются в один восторг, в одно биение трепещущего сердца.

Произведения импрессионистов отличает живая и подвижная композиция, не требующая строгого соблюдения законов линейной перспективы, в них нет традиционного стержня или центра композиции, схвачено мимолетное зрительское впечатление, словно увиденное в окно или “подсмотренное через замочную скважину”.

Лирический герой находится в центре этого мира, на лодке. Он видит вокруг себя озеро, тростник, лебедя, реку вдалеке. Но есть еще один мир, только он перевернут, отражается в воде. Здесь явно просматриваются композиционные оси картины: движение лебедя, лодки, реки, “опрокинутого леса”. Мир расколот надвое. И связывает его лирический герой и его ощущение этого мира, путь его лежит в глубь мира. Туда, где истинное постижение загадки мироздания. Меняется не только мир, меняется и время, и состояние лирического героя.

Импрессионисты использовали научные открытия, касающиеся разложения цвета. Соединение цветов. Соседствующие цвета влияют друг на друга. Красный – зеленый, синий – оранжевый, лиловый – желтый при соседстве друг друга усиливают, а при смешении обесцвечиваются. Цветные тени. Художники утверждали, что цвет тени зависит от окружающих цветов, а поэтому она также может переливаться тысячью оттенков. Тени передавали цветом, а не чернотой.

Вернемся к стихотворению “ Шепот, робкое дыханье” и определим в нём слова, несущие значение цвета: серебро белый, свет ночной голубоватый, тени цветные, пурпур красный, янтарь желтый, заря алая. Использование такой цветовой гаммы от холодной к теплой помогает передать не только изменчивость мира, но и чувств лирического героя.

Цвет для поэта – одно из главных средств создания настроения и способ передачи изменчивости мира.

Попробуем остановиться ещё на той черте поэзии Фета, которой сам он придавал такое основополагающее значение и которая тоже связана с установками импрессионистической поэтики. Мы имеем в виду «музыкальность» поэзии Фета. «Поэзия и музыка, - писал Фет, - не только родственны, но нераздельны. Все вековечные поэтические произведения от пророков до Гете и Пушкина включительно - в сущности, музыкальные произведения - песни. Все эти гении глубокого ясновидения подступали к истине не со стороны науки, не со стороны анализа, а со стороны красоты, со стороны гармонии. Гармония также истина. Ища воссоздать гармоническую правду, душа художника сама приходит в соответственный музыкальный строй. Нет музыкального настроения - нет художественного произведения».

Для Фета в поэзии особую ценность имело все то, что близко средствам музыкального воздействия: ритм, подбор звуков, мелодия стиха, приемы «музыкальной» композиции и как бы аналогичное музыкальной мысли выдвижение эмоции, часто при некоторой смысловой неопределенности.

Действительно Фету было тесно в рамках поэзии, тогда он обращался за помощью к звуку, музыке. Поэт считал, что слово не может передать глубину чувств человека, и когда слово “немеет”, тогда приходит музыка.

Стихотворение «На заре ты её не буди» будучи положено на музыку А. Е. Варламова стало романсом, который быстро приобрёл широкую известность. Ап. Григорьев назвал его «песней, сделавшейся почти народной».

Все элементы композиции стихотворения, вся его образная структура, лексика, стилистические приёмы выразительности, ритмико-интонационный строй живо передают чувства поэта, вызванные красотой женской души. В стихотворении отсутствуют характер и судьба лирической героини. Поэту важно уловить состояние молодости, с её тайными желаниями, нетерпеливыми ожиданиями, смутными тревогами. И как всегда, стихия природы слита с душевными переживаниями.

Состояние восторженности и экстаза выражается языком метафор («утро дышит у ней на груди, ярко пышет на ямках ланит», «и горяч утомительный сон», «и, чернеясь, бегут на плеча косы лентой», «на ланитах так утро горит»). Трёхстопный анапест, которым написано стихотворение, при самом простом и естественном строе речи создаёт живой и оригинальный ритмический узор:

На заре ты её не буди

Рифма определяет мелодию стихотворения, устанавливается звуковая связь между несозвучными, разнонаправленными рифмами: не буди – спит – на груди – ланит. Такая рифма не затрудняет поэтическую мысль, но явно толкает её по её вольному пути. Трепетная изысканность стихотворения, встревоженность и настороженность ожидания, радостный мотив души звучит в анафоре двух первых строк «На зареНа заре», в богатстве и разнообразии звуковой палитры стиха: неударные о, звучащие скорее как а, всё же созвучны ударному о («сладко», «горяч», «утомительный», «сторон», «долго-долго», «горит»), но есть и чёткая звуковая гамма на а: «сладко», «на ямках ланит», «горяча». Стихотворение, благодаря такому ритмическому и звуковому рисунку, обретает приподнятую тональность, «заряжая» читателя необычайным лиризмом.

Тайна обаяния фетовского стиха – в его преимущественном лиризме. «Как беден наш язык!» - обыденная человеческая речь, хотя бы самая возвышенная и изощрённая. Но у поэта особенная сверхречь, проникающая внутрь и насыщенная тончайшими дыханиями жизни.

Сущность лиризма стихотворений А. А. Фета – в постоянном сознании быстролётности мгновения и наполняющего его чувства, в невозможности их схватить и удержать, в том, что только поэзия преодолевает эту невозможность.

Творческий путь Фета длился более полувека. Фет выпустил свой первый сборник в один год с Лермонтовым, а последний - в один год с первым сборником Бальмонта. Характеризовать такой длительный творческий путь, такое большое поэтическое наследие одной формулой - всегда, конечно, значит обойти какие-то стороны и подчеркнуть лишь главную тенденцию, основную линию. Поэзия Фета принадлежит в основном к мелодической линии, являясь как бы связующим звеном между поэзией Жуковского и Блока.

Для этой линии характерны известная степень лирической субъективности в подходе и к внешнему миру, и к душевной жизни, стремление прежде всего выразить настроение поэта, развитие ассоциативной семантики, деформация словесных значений с переносом смыслового центра на эмоциональные ореолы слова, исключительная роль ритмико-мелодической стихии.

Не решается однозначно вопрос об отношении поэзии Фета к двум основным направлениям русской литературы XIX в. - романтизму и реализму. Романтик по своим эстетическим взглядам и творческим установкам, Фет в то же время явственно перекликается в своем творчестве с корифеями русского реализма.

Художественные достижения Фета несомненно связаны с развитием реализма в русской литературе. Пейзажи Фета, соединяющие пристальную точность наблюдений с эмоциональной выразительностью, роднят Фета с Тургеневым. Передача тонких оттенков переживаний, фиксация беглых настроений сближают Фета и с Львом Толстым, с его «диалектикой души» (по выражению Чернышевского).

Анализируя это стихотворение, приходишь к подтверждению мысли А. В. Дружинина, который точно оценил сильные и слабые стороны лирики А. А. Фета: «Очевидно, не обилием внешнего интереса, не драматизмом описанных событий остановил внимание читателя Фет. Равным образом у Фета не находим мы ни глубоких мировых мыслей, ни остроумных афоризмов, ни сатирического направления, ни особенной страсти в изложении. Поэзия его состоит из ряда картин природы, из антологических очерков, из сжатого изображения немногих неуловимых ощущений души нашей. Стало быть, сердце читателя волнуетсяот уменья поэта ловить неуловимое, давать образ и название тому, что до него было не чем иным, как смутным мимолётным ощущением души человеческой, ощущением без образа и названия. Сила Фета в том, что поэт наш, руководимый своим вдохновением, умеет забираться в сокровеннейшие тайники души человеческой. Область его не велика, но в ней он полный властелин».

Смысл стихотворения очень прост, он определяется внешним сюжетом. Лирический герой, автор, «я» проводит ночь в лесу; холодно, путник развёл костёр и согрелся; сидя у костра, он размышляет о том, что завтра ему предстоит продолжить свой путь. Точно неизвестно, кто этот человек, оказавшийся в лесу. Может, он охотник, или, как сказали бы в наше время, турист. Определённой, твёрдой цели у него, кажется, нет. Ясно одно – ему предстоит ночевать в лесу. Судя по холодной ночи, время года, вероятно, осень. Воображение читателя имеет немалый простор – оно связано лишь с ситуацией: холодная ночь, костёр, одиночество, окружающий путника лес.

В стихотворении противопоставлены фантастика и реальность, поэтический вымысел и унылая проза реальности. Холодная ночь, скупой и ленивый утренний огонёк, «лениво и скупо мерцающий день», холодная зола, пень, чернеющий на поляне. Эта неуютная реальность преображается огнём пылающего костра. Стихотворение начинается яркой метафорой:

Ярким солнцем в лесу пламенеет костёр и эта же строфа очень зримо, материально точно рисует фантастически преображённый мир, полный чудовищ, казалось бы, внушающих ужас, но в то же время не страшных, как в сказке:

Точно пьяных гигантов столпившихся хор,

Раскрасневшись, шатается ельник.

Строфы вторая и четвёртая содержат эпитет «холодный», относящийся в первом случае к ночи, во втором к золе. Обе эти строфы говорят о душевном состоянии героя, которого «до костей и до сердца прогрело» ночным костром и который видит в поэзии пламенеющего «ярким солнцем» костра избавление от холода, уныния, тоски, одиночества.

Явно ощущается в стихотворении ещё одно противопоставление – природы и человека. Человек остаётся один на один с холодной, тёмной, недружелюбной к нему, страшной природой. Он чувствует себя, наверно, как первобытный охотник, которого окружали враждебные силы, «точно пьяных гигантов столпившийся хор»; но, как и у того первобытного человека, у него есть один надёжный, верный друг – огонь, который согреет и тело и душу, разгонит страх, рождённый чудищами непонятого, таящего грозные опасности леса.

Всё стихотворение – не столько реальная картина, сколько развёрнутая метафора душевного состояния человека. Лес, ночь, день, зола, одинокий, как и сам путник, пень, костёр, туман – всё это звенья одной метафоры. Свет, рождённый костром, противопоставлен тьме, холодной ночи. «Холодная ночь» - это, может быть, и реальная осенняя ночь, и символическая – тоска и горечь одинокого человека, заблудившегося в мироздании. «До костей и до сердца» - может быть, человек так промёрз, что ему кажется, сердце у него застыло, а теперь согрелось близ костра. Но может быть, имеется в виду и метафора: отчаяние, тоска отступили от сердца, - тогда образ приобретает символические черты. «Что смущало» - может быть, ночные страхи, которые всегда окружают одинокого путника в ночном лесу и развеянные костром, но, может быть, смущает неопределённость, растерянность, потери и горечи человеческого бытия.

В рукописи во второй строфе вместо последнего стиха было: «Как звездящийся дым улетело». Но А. А. Фет заменил «звездящийся дым» на «искры в дыму», наверно, затем, чтобы дать простор для символического толкования этого образа. Тоска, уныние, одиночество, как искры, вспыхнули и растворились в дымной пелене. Образ пня тоже символичен. Это и реальный пень в лесу, но он, как и путник, один «прочернеет на поляне», не согреваясь у «холодной золы». И может быть, наступающий день, ленивый и скупой, «ничего не укажет в тумане», но «нахмурится ночь – разгорится костёр», и вновь путник ощутит тепло, одиночество растворится в дыму, и никакие страхи и сомнения в образе «пьяных гигантов» не смогут помешать человеку чувствовать себя счастливым.

В своей статье “Фет” Юлий Айхенвальд высказал интересные, на мой взгляд, мысли: “ поэт, отказавшийся от слова Поэт молчания, певец неслышимого, он потому и слова подбирает не очень тщательно, не очень разборчиво Фету чужды цельные и внятные предложения, ему дороже “шепот, шорох, трепет, лепет”; у него стихи движутся “воздушною стопою”; они чуть слышные, едва произнесенные; у него – звуки, самые тихие в нашей литературе, и вообще он – шёпот русской поэзии на его стихотворениях лежит как бы тонкая вуаль эти серебряные, серебристые, сквозистые стихи, или эти отдельные слова, которые ласкают душу веянием каких-то шёлковых опахал Фет вообще – певец чуть заметного Фет – чародей, музыкант Великий слушающий, все тайны мира подслушавший, и даже “трав неясный запах” Мира в конце концов нет Единственная реальность – душа. Душе снится вселенная. Вот, значит, оттуда вся эта воздушность Фета”.

Вопрос о ценности писателей прошлого решает время. При жизни мало читаемый и чтимый, Фет для нас - один из значительнейших русских лириков. Фет сравнивал себя с угасшими звездами (стихотворение «Угасшим звездам»), но угасло много других звезд, а звезда поэзии Фета разгорается все ярче.

О. П. Охрименко

О художественных достоинствах поэзии А. Фета написано немало, и тонкие наблюдения над его поэтическим миром давно убедили всех в том, что ему принадлежит особое место в ряду лучших русских поэтов.

Глубоко индивидуальное видение мира, рифмометрическое и интонациональное многообразие, ассоциативность и метафоричность лирики Фета, обостренный психологизм и музыкальность его поэзии не столько продолжают уже существовавшие традиции, сколько являются новаторскими, теснейшим образом связанными с импрессионизмом.

Импрессионизм (впечатление) - это направление в искусстве последней трети XIX - начала XX вв., у истоков которого стояли французские живописцы Клод Моне, Огюст Ренуар, Адольф Сислей, Эдгар Дега, Поль Сезан. Это новое направление заявило о себе весной 1874 года, когда группа молодых художников, пренебрегая официальным Салоном, устроила собственную выставку. Возникновение самого названия нового направления связывают с картиной К. Моне "Впечатление. Восходящее солнце". Философской основой импрессионизма является эмпирический позитивизм, т.е. вера в позитивный опыт, а в художественном творчестве - это стремление передать предмет в отрывочных, мгновенно фиксирующих каждое ощущение штрихах".

Главным лозунгом художников-импрессионистов было убеждение в том, что художник должен писать только то, что он видит, и так, как видит. Импрессионизм понимался как сохранение в картине первичного, непосредственного восприятия натуры. К особенностям такого восприятия следует отнести свободное построение композиции, выявление лишь нескольких черт, схваченных мимолетным взором, способность тонко передавать переходные состояния природы и фиксировать минутные впечатления.

Все это мы находим в поэзии А. Фета, который, по словам В. Боткина, будучи в высшей степени одаренным чувством красоты предметов и явлений, "...улавливает не пластическую реальность предмета, а идеальное, мелодическое отражение его в нашем чувстве... Мотивы Фета заключают в себе иногда такие тонкие эфирные оттенки чувства, что нет возможности уловить их в определенных отчетливых чертах и их только чувствуешь в той внутренней музыкальной перспективе, которую стихотворение оставляет в душе читателя".

Это свойство особенно проявилось в пейзажной лирике А. Фета. Как и художники-импрессионисты, Фет в своем поэтическом мироощущении схватывает любое явление природы в таком виде, в котором его предлагает сама жизнь. Отсюда природа предстает в поэзии Фета в разных своих проявлениях, во все времена года, в разные часы дня и ночи. Его душа трепетно реагирует на блеск дрожащих звезд и таинственный лунный свет, на весеннее солнце и морозные узоры на двойном стекле. Заря и туман, река и черный лес, ночной сад и морская даль превращаются в стихотворениях Фета в дивные поэтические картины, часто фиксирующие не только мимолетность мгновений жизни природы, но и таинственную прелесть постоянного перехода от одного состояния к другому. Стихотворение "Вечер", например, дает возможность почувствовать, как звуки, краски, ощущения, сливаясь в одно, создают картину плавного течения жизни природы в ее постоянных изменениях:

Прозвучало над ясной рекою, Прозвенело в померкшем лугу, Прокатилось над рощей немою, Засветилось на том берегу.

Далеко в полумраке, луками Убегает на запад река.

Погорев золотыми каймами, Разлетелись, как дым, облака.

На пригорке то сыро, то жарко, Вздохи дня есть в дыханье ночном, Но зарница уж теплится ярко Голубым и зеленым огнем.

А какое живое чувство создает картина приближающейся весны в стихотворении "Еще весны душистой нега"! И звук грохочущей телеги по замерзшей земле, и краснеющая в высоте липа, и тепло пригревающего в полдень солнца, и пролетающие в небе журавли - все это в отдельности можно отнести и к другим временам года, а вместе они создают великолепную картину ранней весны со всеми ее незаметными прелестями, говорящими о красоте и силе жизни и природы.

Ежеминутно меняющийся мир, окружающий человека, и стремление схватить эти перемены настолько увлекали художников-импрессионистов, что не позволяли им уловить четкость отдельных контуров. Их заменяют неопределенные, словно тающие в дымке очертания, которые намечены отдельными мазками. То же ощущаем и в поэзии А. Фета, однако его слово быстрее, подвижнее, виртуознее кисти художника, и ему в нескольких строчках удается выразить и удивительную картину ночи, и внутреннее состояние человеческой души:

Какая ночь! Как воздух чист, Как серебристый дремлет лист,

Как тень черна прибрежных ив, Как безмятежно спит залив,

Как не вздохнет нигде волна, Как тишиною грудь полна! Полночный свет, ты тот же день: Белей лишь блеск, чернее тень, Лишь тоньше запах сочных трав, Лишь ум светлей, мирнее нрав, Да вместо страсти хочет грудь Вот этим воздухом вздохнуть.

("Какая ночь!..")

Прав был В. Боткин, отмечая, что "хотя Фет редко вдается в описания природы, но тем не менее, он умеет мастерски рисовать. Какие другие строки смогут лучше передать тоскливую картину поздней осени, чем строки в стихотворении "Ласточки пропали..." ?

С вечера все спится, На дворе темно.

Лист сухой валится, Ночью ветер злится

Да стучит в окно.

Тревожный, испуганный крик улетающих журавлей и неприкаянное перекати-поле на равнине уже не оставляют никаких надежд:

Выйдешь - поневоле

Тяжело - хоть плачь!

Так проявляется еще одна особенность лирики Фета - изображение не самой картины природы в привычном смысле, а того ощущения, которое она в нас пробуждает. В таких стихотворениях, как "Тихая, звездная ночь...", "Я пришел к тебе с приветом...", "Уж верба вся пушистая...", "Ива" и других находят отражение самые разнообразные чувства в их мимолетном проявлении, но так или иначе жизнь души тесно связана с жизнью природы. В стихотворении "Ива" беспокойная дрожь водяных струй, зеленый водопад ветвей, листья, бороздящие воду, переливаются в волнующее и трепетное состояние души влюбленного:

В этом зеркале под ивой

Уловил мой глаз ревнивый

Сердцу милые черты...

Мягче взор мой горделивый...

Я дрожу, глядя, счастливый,

Как в воде дрожишь и ты.

Импрессионистам было свойственно видеть природу в красочном и световом разнообразии, в причудливой игре разнообразных оттенков цвета. Так и Фету было дано видеть окружающий мир в мгновенной смене красок, звуков, форм и очертаний, едва уловимых явлений в мире живой природы:

Это утро, радость эта,

Эта мощь и дня и света,

Этот синий свод,

Этот крик и вереницы,

Эти стаи, эти птицы,

Этот говор вод.

Эти ивы и березы,

Эти капли - эти слезы.

Этот пух - не лист,

Эти горы, эти долы,

Эти мошки, эти пчелы,

Этот зык и свист.

Эти зори без затменья,

Этот вздох ночной селенья,

Эта ночь без сна,

Эта мгла и жар постели,

Эта дробь и эти трели,

Это все весна.

Нельзя не согласиться с В. Боткиным, писавшим, что "чувство природы у Фета наивное, светлое, радостное. В обычных явлениях природы он умеет подмечать тончайшие мимолетные оттенки, эфирные полутона, недоступные для живописи, и которые может воспроизводить одна только поэзия слова".

Особую глубину слову А. Фета придает такой элемент поэтики импрессионизма, как метафоричность. Художники-импрессионисты использовали метафоры живописные, Фет же мастер метафоры поэтической. С ее помощью природа в изображении Фета оживает, становится созвучной душе человека, близкой и понятной ему ("ручей рвется", "березы ждут", "камень плачет", "фонтан лепечет", "звезды молятся", "ивы дремлют", "верхушки лип дышат негой"). Природа и человек как бы превращаются в одно целое, объединенное настроением поэта, "навеивающим" на душу читателя то, что так трудно бывает выразить понятием, словом.

Из общего характера поэзии А. Фета вытекает еще одно ее свойство - музыкальность. Не случайно Фет считал, что "нет музыкального настроения - нет художественного произведения". Использование разных типов фразовой интонации, разнообразных словесных повторов очевидным образом ориентирует стихотворения Фета "на романс, написан в традиции романса и в той же традиции прежде всего воспринят". Многие композиторы сразу почувствовали музыкальность стихов Фета и некоторые из них положили на музыку. Среди наиболее известных романсов следует назвать "На заре ты ее не буди" А. Варламова, "Сад весь в цвету" А. Аренского, "Не отходи от меня", "Певице", "Я тебе ничего не скажу" П. Чайковского, "Серенада", "Свеж и душист твой роскошный венок" Н. Римского-Корсакова, "В дымке-невидимке" С. Танеева и др.

При всей философской глубине понимания жизни, которое сложилось у Фета под значительным влиянием немецкого философа-идеалиста Шопенгауэра, Фет всей душой стремился к чистой радости в мире природы, красоты и искусства. Именно поэтому следует указать на еще одну, по словам В. Боткина, особенность произведений Фета: "... в них есть звук, которого до него не слышно было в русской поэзии - это звук светлого, праздничного чувства жизни. В картинах ли природы, в движениях ли собственного сердца, но постоянно чувствуется у него этот звук, чувствуется, что жизнь отзывается в них с светлой, ясной стороны своей... Всякому, вероятно, знакомы эти мимолетные минуты безотчетно-радостного чувства жизни; г. Фет, так сказать, схватывает их на лету и дает чувствовать в своей поэзии".