Космический мусор: проблемы и пути решения. Глобальные проблемы человечества и пути их решения Проблемы научного характера освоение космоса

Вступление:

Во второй половине XX в.человечество ступило на порог Вселенной — вышло в космическое пространство. Дорогу в космос открыла наша Родина. Первый искусственный спутник Земли, открывший космическую эру, запущен бывшим Советским Союзом, первый космонавтмира — гражданин бывшего СССР.

Космонавтика — это громадный катализатор современной науки и техники, ставшийза невиданно короткий срок одним из главный рычагов современного мировогопроцесса. Она стимулирует развитие электроники, машиностроения,

материаловедения, вычислительной техники, энергетики и многих других областей народногохозяйства.

В научном плане человечество стремится найти в космосе ответ на такиепринципиальные вопросы, как строение и эволюция Вселенной, образование Солнечнойсистемы, происхождение и пути развития жизни. От гипотез о природе планет истроении космоса, люди перешли к всестороннему и непосредственному изучениюнебесных тел и межпланетного пространства с помощью ракетно-космическойтехники.

В освоении космоса человечеству предстоит изучит различные области космическогопространства: Луну, другие планеты и межпланетное пространство.

Современный уровень космической техники и прогноз её развития показывают, чтоосновной целью научных исследований с помощью космических средств, по-видимому, в ближайшем будущем будет наша Солнечная система. Главными при этом будутзадачи изучения солнечно-земных связей и пространства Земля — Луна, а так жеМеркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна и других планет, астрономическиеисследования, медико-биологические исследования с целью оценки влиянияпродолжительности полётов на организм человека и его работоспособность.

В принципе развитие космической технике должно опережать «Спрос», связанный срешением актуальных народнохозяйственных проблем. Главными задачами здесьявляются ракет-носителей, двигательных установок, космических аппаратов, а также обеспечивающих средств (командно-измерительных и стартовых комплексов, аппаратуры и т. д.), обеспечение прогресса в смежных отраслях техники, прямо иликосвенно связанных с развитием космонавтики.

Фантазия есть качество величайшейценности В. И. Л е н и н

До полётов в мировое пространство нужно было понять и использовать на практикепринцип реактивного движения, научиться делать ракеты, создать теориюмежпланетных сообщений и т. д.

Ракетная техника — далеко не новое понятие. К созданию мощных современныхракет-носителей человек шёл через тысячелетия мечтаний, фантазий, ошибок, поисков в различных областях науки и техники, накопления опыта и знаний.

Принцип действия ракеты заключается в её движении под действием силы отдачи, реакции потока частиц, отбрасываемых от ракеты. В ракете. т. е. аппарате, снабжённом ракетным двигателем, истекающие газы образуются за счёт реакцииокислителя и горючего, хранящихся в самой ракете. Это обстоятельство делаетработу ракетного двигателя независимой от наличия или отсутствия газовой среды. Таким образом, ракета представляет из себя удивительную конструкцию, способнуюперемещаться в безвоздушном пространстве, т. е. не опорном, космическомпространстве.

Особое место среди русских проектов применения реактивного принципа полётазанимает проект Н. И. Кибальчича, известного русского революционера, оставившего несмотря на короткую жизнь (1853−1881), глубокий след в историинауки и техники. Имея обширные и глубокие знания по математике, физике иособенно химии, Кибальчич изготовлял самодельные снаряды и мины длянародовольцев. «Проект воздухоплавательного прибора» был результатом длительнойисследовательской работы Кибальчича над взрывчатыми веществами. Он, посуществу, впервые предложил не ракетный двигатель, приспособленный ккакому-либо существовавшему летательном аппарату, как это делали другиеизобретатели, а совершенно новый (ракетодинамический) аппарат, прообразсовременных пилотируемых космических средств, у которых тяга ракетныхдвигателей служит для непосредственного создания подъемной силы, поддерживающейаппарат в полёте. Летательный аппарат Кибальчича должен был функционировать попринципу ракеты!

Но т.к. Кибальчича посадили в тюрьму за покушение на Царя Александра II,

топроект его летательного аппарата был обнаружен только в 1917 году в архиведепартамента полиции.

Итак, к концу прошлого века идея применения для полётов реактивных приборовполучила в России большие масштабы. И первым кто решил продолжить исследованиябыл наш великий соотечественник Константин Эдуардович Циолковский (1857−1935).Реактивным принципом движения он начал интересоваться очень рано. Уже в 1883 г. он дал описание корабля с реактивным двигателем. Уже в 1903 году Циолковский впервые в миредал возможность конструировать схему жидкостной ракеты. Идеи Циолковскогополучили всеобщее признание ещё в 1920-е годы. И блестящий продолжатель егодела С. П. Королёв за месяц до запуска первого искусственного спутника Землиговорил что идеи и труды Константина Эдуардовича будут всё больше и большепривлекать к себе внимание по мере развития ракетной техники, в чём оказалсяабсолютно прав!

Начало космической эры

И так через 40 лет после того как был найден проектлетательного аппарата, созданный Кибальчичем, 4 октября 1957 г. бывший СССР

произвел запуск первого в мире искусственногоспутника Земли. Первый советский спутник позволил впервые измеритьплотность верхней атмосферы, получить данные о распространении радиосигналов вионосфере, отработать вопросы выведения на орбиту, тепловой режим и др. Спутникпредставлял собой алюминиевую сферу диаметром 58 см и массой 83,6 кг с четырьмя штыревыми антеннами длинной 2,4−2,9 м. В герметичном корпусе спутника размещались аппаратура и источники электропитания. Начальныепараметры орбиты составляли: высота перигея 228 км, высота апогея 947 км, наклонение 65,1 гр. 3 ноября Советский Союз сообщил о выведении наорбиту второго советского спутника. В отдельной герметической кабине находилисьсобака Лайка и телеметрическая система для регистрации ее поведении вневесомости. Спутник был также снабжен научными приборами для исследованияизлучения Солнца и космических лучей.

6 декабря 1957 г. в США была предпринята попытка запустить спутник «Авангард-1» с помощью ракеты-носителя, разработаннойИсследовательской лабораторией ВМФ. После зажигания ракета поднялась надпусковым столом, однако через секунду двигатели выключились и ракета упала настол, взорвавшись от удара.

31 января 1958 г. был выведен на орбиту спутник «Эксплорер-1», американский ответ на запуск советских спутников. По размерам и

массе он не был кандидатом в рекордсмены. Будучидлинной менее 1 м и диаметром только ~15,2 см, он имел массу всего лишь 4,8 кг.

Однако его полезный груз был присоеденен к четвертой, послед-

ней ступени ракеты-носителя «Юнона-1». Спутник вместес ракетой на орбите имел длину 205 см и массу 14 кг. На нем были установлены датчики наружной и внутренней температур, датчики эрозии и ударов дляопределения потоков микрометеоритов и счетчик Гейгера-Мюллера для регистрациипроникающих космических лучей.

Важный научный результат полета спутника состоял воткрытии окружающих Земля радиационных поясов. Счетчик Гейгера-Мюллерапрекратил счет, когда аппарат находился в апогее на высоте 2530 км, высота перигея составляла 360 км.

5 февраля 1958 г. в США была предпринята вторая попытка запустить спутник «Авангард-1», но она также закончилась аварией, как ипервая попытка. Наконец 17 марта спутник был выведен на орбиту. В период сдекабря 1957 г. по сентябрь 1959 г. было предпринято одиннадцать попытоквывести на орбиту «Авангард-1» только три из них были успешными. ту. В период с декабря 1957 г. по сентябрь 1959 г. было предпринято одиннадцать попыток вывести на орбиту «Авангард

Оба спутника внесли много нового в космическуюнауку и технику (солнечные батареи, новые данные о плотности верхний атмосферы, точное картирование островов в Тихом океане и т. д.) 17 августа 1958 г. в США была предпринята первая попытка послать с мыса Канаверал в окрестности Луны зонд снаучной аппаратурой. Она оказалась неудачной. Ракета поднялась и пролетелавсего 16 км. Первая ступень ракеты взорвалась на 77 с полета. 11 октября 1958 г. была предпринята вторая попытка запуска лунного зонда «Пионер-1», также оказалась неудачной. Последующие несколько запусков также оказались неудачными, лишь 3 марта 1959 г."Пионер-4″, массой 6,1 кг частично выполнил поставленную задачу: пролетелмимо Луны на расстоянии 60 000 км (вместо планируемых 24 000 км).

Так же как и при запуске спутника Земли, приоритет взапуске первого зонда принадлежит СССР, 2 января 1959 г. был запущен первый созданный руками человека объект, который был выведен на траекторию, проходящую достаточно близко от Луны, на орбиту

спутника Солнца. Таким образом «Луна-1» впервыедостигла второй космической скорости. «Луна-1» имела массу 361,3 кг и пролетела мимо Луны на расстоянии 5500 км. На расстоянии 113 000 км от Земли с ракетной ступени, пристыкованной к «Луне-1», было выпущено облако паров натрия, образовавшее искусственную комету. Солнечное излучение вызвало яркое свечениепаров натрия и оптические системы на Земле сфотографировали облако на фоне

созвездия Водолея.

«Луна-2» запущенная 12 сентября 1959 г. совершила первый в мире полет на другое небесное тело. В 390,2-килограммовой сфереразмещались приборы, показавшие, что Луна не имеет магнитного поля ирадиационного пояса.

Автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-3"была запущена 4 октября 1959 г. Вес станции равнялся 435 кг. Основной целью запуска был облет Луны и фотографирование ее обратной, невидимой с Земли, стороны. Фотографирование производилось 7

октября в течение 40 мин с высоты 6200 км над Луной.

Человек в космосе

12 апреля 1961 г. в 9 ч 07 мин по московскому времени в нескольких десятках километров севернее поселка Тюратам в Казахстане насоветском космодроме Байконур состоялся запуск межконтинентальнойбаллистической ракеты Р-7, в носовом отсеке которой размещался пилотируемыйкосмический корабль «Восток» с майором ВВС Юрием Алексеевичем Гагариным наборту. Запуск прошел успешно. Космический корабль был выведен на орбиту снаклонением 65 гр, высотой перигея 181 км и высотой апогея 327 км и совершил один виток вокруг Земли за 89 мин. На 108-ой мин после запуска он вернулся наЗемлю, приземлившись в районе деревни Смеловка Саратовской области. Такимобразом, спустя 4 года после выведения первого искусственного спутника ЗемлиСоветский Союз впервые в мире осуществил полет человека в космическоепространство.

Космический корабль состоял из двух отсеков. Спускаемый аппарат, являющийся одновременно кабиной космонавта, представлялсобой сферу диаметром 2,3 м, покрытую абляционным материалом для тепловойзащиты при входе в атмосферу. Управление кораблем осуществлялось автоматически, а также космонавтом. В полете непрерывно поддерживалась с Землей. Атмосферакорабля — смесь кислорода с азотом под давлением 1 атм. (760 мм рт. ст.). «Восток-1» имел массу 4730 кг, а с последней ступенью ракеты-носителя 6170 кг. Космический корабль «Восток» выводился в космос 5 раз, после чего было объявлено о егобезопасности для полета человека.

3-го ранга Алан Шепард стал первым американскимастронавтом.

Хотя он и не достиг околоземной орбиты, он поднялсянад Землей

на высоту около 186 км. Шепард запущенный с мыса Канаверал в

КК «Меркурий-3» с помощью модифицированнойбаллистической

ракеты «Редстоун», провел в полете 15 мин 22 с допосадки в Атлантическом океане. Он доказал, что человек в условиях невесомостиможет осуществлять ручное управление космическим кораблем. КК «Меркурий"значительно отличался от КК «Восток».

Он состоял только из одного модуля — пилотируемойкапсулы в

форме усеченного конуса длинной 2,9 м и диаметром основания

1,89 м . Его герметичная оболочкаиз никелевого сплава имела обшивку из титана для защиты от нагрева при входе ватмосферу.

Атмосфера внутри «Меркурия» состояла из чистого кислорода

под давлением 0,36 ат.

Канаверал был запущен корабль «Меркурий-6», пилотируемый

подполковником ВМФ Джоном Гленном. Гленн пробыл наорбите только 4 ч 55 мин, совершив 3 витка до успешной посадки. Целью полетаГленна было определение возможности работы человека в КК «Меркурий». Последнийраз «Меркурий» был выведен в космос 15 мая 1963 г.

18 марта 1965 г. был выведен на орбиту КК «Восход» с двумя космонавтами на борту — командиром корабля полковником Павлом

Иваровичем Беляевым и вторым пилотом подполковникомАлексеем Архиповичем Леоновым. Сразу после выхода на орбиту экипаж очистил себяот азота, вдыхая чистый кислород. Затем был

развернут шлюзовой отсек: Леонов вошел в шлюзовойотсек, закрыл крышку люка КК и впервые в мире совершил выход в космическоепространство. Космонавт с автономной системой жизнеобеспечения находился внекабины КК в течении 20 мин, временами отдаляясь от корабля на расстояние до 5 м. Во время выхода он был соединен с КК только телефонным и телемеметрическим кабелями. Такимобразом, была практически подтверждена возможность пребывания и работыкосмонавта вне КК.

3 июня был запущен КК «Джемени-4» с капитанамиДжеймсом Макдивиттом и Эдвардом Уайтом. Во время этого полета, продолжавшегося97 ч 56 мин Уайт вышел из КК и провел вне кабины 21 мин, проверяя возможностьманевра в космосе с помощью ручного реактивного пистолета на сжатом газе.

К большому сожалению освоение космоса не обошлосьбез жертв. 27 января 1967 г. экипаж готовившийся совершить первый

пилотируемый полет по программе «Аполлон» погиб вовремя

пожара внутри КК сгорев за 15 с в атмосфере чистогокислорода. Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи стали первымиамериканскими астронавтами, погибшими в КК. 23 апреля с Байконура был запущенновый КК «Союз-1», пилотируемый полковником Владимиром Комаровым. Запуск прошелуспешно.

На 18 витке, через 26 ч 45 мин, после запуска, Комаровначал ориентацию для входа в атмосферу. Все операции прошли нормально, но послевхода в атмосферу и торможения отказала парашютная система. Космонавт погибмгновенно в момент удара «Союза» о Землю со скоростью 644 км\ч. В дальнейшемКосмос унес не одну человеческую жизнь, но эти жертвы были первыми.

Нужно заметить, что в естественнонаучном и производительном планах мир стоитперед рядом глобальных проблем, решение которых требует объединённых усилийвсех народов. Это проблемы сырьевых ресурсов, энергетики, контроля засостоянием окружающей среды и сохранения биосферы и другие. Огромную роль вкардинальном их решении будут играть космические исследования — одно изважнейших направлений научно-технической революции.

Космонавтика ярко демонстрирует всему миру плодотворность мирногосозидательного труда, выгоды объединения усилий разных стран в решении научныхи народнохозяйственных задач.

С какими же проблемами сталкиваетсякосмонавтика и сами космонавты?

Начнёмс жизнеобеспечения. Что такое жизнеобеспечение? Жизнеобеспечение в космическомполёте — это создание и поддержание в течении всего полёта в жилых и рабочихотсеках К.К. таких условий, которые обеспечили бы экипажу работоспособность, достаточную для выполнения поставленной задачи, и минимальную вероятностьвозникновения патологических изменений в организме человека. Как это сделать? Необходимо существенно уменьшить степень воздействия на человеканеблагоприятных внешних факторов космического полёта — вакуума, метеорическихтел, проникающей радиации, невесомости, перегрузок; снабдить экипаж веществамии энергией без которых не возможна нормальная жизнедеятельность человека, -пищей, водой, кислородом и сетом; удалить продукты жизнедеятельности организмаи вредные для здоровья вещества, выделяемые при работе систем и оборудованиякосмического корабля; обеспечить потребности человека в движении, отдыхе, внешней информации и нормальных условиях труда; организовать медицинскийконтроль за состоянием здоровья экипажа и поддержание его на необходимомуровне. Пища и вода доставляются в космос в соответствующей упаковке, акислород — в химически связанном виде. Если не проводить восстановлениепродуктов жизнедеятельности, то для экипажа из трёх человек на один годпотребуется 11 тонн вышеперечисленных продуктов, что, согласитесь, составляетнемалый вес, объём, да и как это всё будет хранится в течении года?!

Вближайшем будущем системы регенерации позволят почти полностью воспроизводитькислород и вод на борту станции. Уже давно начали использовать вода послеумывания и душа, очищенную в системе регенерации. Выдыхаемая влагаконденсируется в холодильно-сушильном агрегате, а затем регенерируется. Кислород для дыхания извлекается из очищенной воды электролизом, а газообразныйводород, реагируя с углекислым газом, поступающим из концентратора, образуетводу, которая питает электролизер. Использование такой системы позволяетуменьшить в рассмотренном примере массу запасаемых веществ с 11 до 2 т. Впоследнее время практикуется выращивание разнообразных видов растений прямо наборту корабля, что позволяет сократить запас пищи который необходимо брать вкосмос, об этом упоминал ещё в своих трудах Циолковский.

Космос науке

Освоение космоса во многом помогает в развитии наук:

18декабря 1980 года было установлено явление стока частиц радиационных поясовЗемли под отрицательными магнитными аномалиями.

Эксперименты, проведённые на первых спутниках показали, что околоземноепространство за пределами атмосферы вовсе не «пустое». Оно заполнено плазмой, пронизано потоками энергетических частиц. В 1958 г. в ближнем космосе были обнаружены радиационные пояса Земли — гигантские магнитные ловушки, заполненные заряженными частицами — протонами и электронами высокой энергии.

Наибольшая интенсивность радиации в поясах наблюдается на высотах в несколькотысяч км. Теоретические оценки показывали, что ниже 500 км. Не должно быть повышенной радиации. Поэтому совершенно неожиданным было обнаружение во времяполётов первых К.К. областей интенсивной радиации на высотах до 200−300 км. Оказалось, что это связано с аномальными зонами магнитного поля Земли.

Распространилось исследование природных ресурсов Земли космическими методами, что во многом посодействовало развитию народного хозяйства.

Первая проблема которая стояла в 1980 году перед космическими исследователямипредставляла перед собой комплекс научных исследований, включающих большинствоважнейших направлений космического природоведения. Их целью являлись разработкаметодов тематического дешифрирования многозональной видеоинформации и их использованиепри решении задач наук о Земле и хозяйственных отраслей. К таким задачамотносятся: изучение глобальных и локальных структур земной коры для познанияистории её развития.

Вторая проблема является одной из основополагающих физико-технических проблемдистанционного зондирования и имеет своей целью создание каталоговрадиационных характеристик земных объектов и моделей их трансформации, которыепозволят выполнять анализ состояния природных образований на время съемки ипрогнозировать их на динамику.

Отличительной особенностью третей проблемы является ориентация на излучениерадиационных характеристик крупных регионов вплоть до планеты в целом спривлечением данных о параметрах и аномалиях гравитационного и геомагнитногополей Земли.

Изучение Земли из космоса

Человек впервые оценил роль спутников для контроляза состоянием

сельскохозяйственных угодий, лесов и других природныхресурсов

Земли лишь спустя несколько лет после наступлениякосмической

эры. Начало было положено в 1960 г., когда с помощьюметеорологических спутников «Тирос» были получены подобные карте очертанияземного шара, лежащего под облаками. Эти первые черно-белые ТВ изображениядавали весьма слабое представление о деятельности человека и тем не менее этобыло первым шагом. Вскоре были разработаны новые технические средства, позволившие повысить качество наблюдений. Информация извлекалась измногоспектральных изображений в видимом и инфракрасном (ИК) областях спектра. Первыми спутниками, предназначенными для максимального использования этихвозможностей были аппараты типа «Лэндсат». Например спутник «Лэндсат- D», четвертый из серии, осуществлял наблюдение Земли с высоты более 640 км с помощью усовершенствованных чувствительных приборов, что позволило потребителям получатьзначительно более детальную и своевременную информацию. Одной из первыхобластей применения изображений земной поверхности, была картография. Вдоспутниковую эпоху карты многих областей, даже в развитых

районах мира были составлены неточно. Изображения, полученные с

помощью спутника «Лэндсат», позволили скорректироватьи обновить некоторые существующие карты США. В СССР изображения полученные состанции «Салют», оказались незаменимыми для выверки железнодорожной трассы БАМ.

В середине 70-х годов НАСА, министерство сельскогохозяйства США приняли решение продемонстрировать возможности спутниковойсистемы в прогнозировании важнейшей сельскохозяйственной культуры пшеницы. Спутниковые наблюдения, оказавшиеся на редкость точными в дальнейшем былираспространены на другие сельскохозяйственные культуры. Приблизительно в то жевремя в СССР наблюдения за сельскохозяйственными культурами проводились соспутников серий «Космос», «Метеор», «Муссон» и орбитальных станций «Салют».

Использование информации со спутников выявило еенеоспоримые преимущества при оценке объема строевого леса на обширныхтерриториях любой страны. Стало возможным управлять процессом вырубки леса ипри необходимости давать рекомендации по изменению

контуров района вырубки с точки зрения наилучшейсохранности леса. Благодаря изображениям со спутников стало также возможнымбыстро оценивать границы лесных пожаров, особенно «коронообразных», характерныхдля западных областей Северной Америки, а так

же районов Приморья и южных районов Восточной Сибири вРоссии.

Огромное значение для человечества в целом имеетвозможность наблюдения практически непрерывно за просторами Мирового Океана,

этой «кузницы» погоды. Именно над толщами океанскойводы зарождаются чудовищной силы ураганы и тайфуны, несущие многочисленныежертвы и разрушения для жителей побережья. Раннее оповещение населения частоимеет решающее значение для спасения жизней десятков тысяч людей. Определениезапасов рыбы и других морепродуктов также имеет огромное практическое значение. Океанские течения часто искривляются, меняют курс и размеры. Например, ЭльНино, теплое течение в южном направлении у берегов Эквадора в отдельные годыможет распространяться вдоль берегов Перу до 12гр. ю.ш.. Когда это происходит, планктон и рыба гибнут огромных количествах, нанося непоправимый ущерб рыбнымпромыслам многих стран и том числе и России. Большие концентрацииодноклеточных морских организмов повышают смертность рыбы, возможно из-засодержащихся в них токсинов. Наблюдение со спутников помогает выявить «капризы"таких течений и дать полезную информацию тем, кто в ней нуждается. По

некоторым оценкам российских и американских ученыхэкономия топлива в сочетании с «дополнительным уловом» за счет использованияинформации со спутников, полученной в инфракрасном диапазоне, дает ежегоднуюприбыль в 2,44 млн долл. Использование спутников для целей обзора облегчилозадачу прокладывания курса морских судов. Так же спутниками обнаруживаютсяопасные для судов айсберги, ледники. Точное знание запасов снега в горах иобъема ледников — важная задача научных исследований, ведь по мере освоениязасушливых территорий потребность в воде резко возрастает.

Неоценима помощь космонавтов в создании крупнейшегокартографического произведения — Атласа снежно-ледовых ресурсов мира.

Также с помощью спутников находят нефтяныезагрязнения, загрязнения воздуха, полезные ископаемые.

Наука о космосе

В течениинебольшого периода времени с начала космической эры человек не только послалавтоматические космические станции к другим планетам и ступил на поверхностьЛуны, но также произвел революцию в науке о космосе, равной которой не было завсю историю человечества. Наряду с большими техническими достижениями, вызванными развитием космонавтики, были получены новые знания о планете Земля исоседних мирах. Одним из первых важных открытий, сделанных не традиционнымвизуальным, а иным методом наблюдения, было установление факта резкогоувеличения с высотой, начиная с некоторой пороговой высоты интенсивностисчитавшихся ранее изотропными космических лучей. Это открытие принадлежитавстрийцу В. Ф. Хессу, запустившему в 1946 г. газовыйшар-зонд с аппаратурой на большие высоты.

В 1952 и 1953 гг. д-р Джеймс Ван Аллен проводилисследования низ-

ко энергетических космических лучей при запусках врайоне северного магнитного полюса Земли небольших ракет на высоту 19−24 км и высотных шаров — баллонов. Проанализировав результаты проведенных экспериментов, Ван Алленпредложил разместить на борту первых американских искусственных спутников Землидостаточно простые по конструкции детекторы космических лучей.

С помощью спутника «Эксплорер-1» выведенного США наорбиту

31 января 1958 г. было обнаружено резкое уменьшение интенсивности космического излучения на высотах более 950 км. В конце 1958 г. АМС «Пионер-3», преодолевшая за сутки полета расстояние свыше 100 000 км, зарегистрировала с помощью имевшихся на борту датчиков второй, расположенный выше первого, радиационный пояс Земли, который также опоясывает весь земной шар.

В августе и сентябре 1958 г. на высоте более 320 км было произведено три атомных взрыва, каждый мощностью 1,5 к.т. Цельюиспытаний с кодовым названием «Аргус» было изучение возможности

пропадания радио и радиолокационной связи при такихиспытаниях. Исследование Солнца — важнейшая научная задача, решению которойпосвящены многие запуски первых спутников и АМС.

Американские «Пионер-4» — «Пионер-9″ (1959−1968гг.)с околосолнечных орбит передавали по радио на Землю важнейшую информацию оструктуре Солнца. В тоже время было запущено более двадцати спутников серии"Интеркосмос» с целью изучения Солнца и

околосолнечного пространства.

Чёрные дыры

О чёрных дырах узнали в 1960-х годах. Оказалось, что если бы наши глаза могливидеть только рентгеновское излучение, то звёздное небо над нами выглядело бысовсем иначе. Правда, рентгеновские лучи, испускаемые Солнцем, удалосьобнаружить ещё до рождения космонавтики, но о других источниках в звёздном небеи не подозревали. На них наткнулись случайно.

В 1962 году американцы, решив проверить, не исходит ли от поверхности Лунырентгеновское излучение, запустили ракету, снабжённую специальной аппаратурой. Вот тогда-то, обрабатывая результаты наблюдений убедились, что приборы отметилимощный источник рентгеновского излучения. Он располагался в созвездии Скорпион. И уже в 70-х годах на орбиту вышли первые 2 спутника, предназначенные дляпоиска исследований источников рентгеновских лучей во вселенной, — американский"Ухуру" и советский «Космос-428».

К этому времени кое-что уже начало проясняться. Объекты, испускающиерентгеновские лучи, сумели связать с еле видимыми звёздами, обладающиминеобычными свойствами. Это были компактные сгустки плазмы ничтожных, конечно покосмическим меркам, размеров и масс, раскалённые до нескольких десятковмиллионов градусов. При весьма скромной наружности эти объекты обладаликолоссальной мощностью рентгеновского излучения, в несколько тысяч разпревышающей полную совместимость Солнца.

Эти крохотные, диаметром около 10 км., останки полностью выгоревших звёзд, сжавшиеся до чудовищной плотности, должны были хоть как-то заявить о себе. Поэтому так охотно в рентгеновских источниках «узнавали» нейтронные звёзды. Иведь казалось бы всё сходилось. Но расчёты опровергли ожидания: только чтообразовавшиеся нейтронные звёзды должны были сразу остыть и перестать излучать, а эти лучились рентгеном.

С помощью запущенных спутников исследователи обнаружили строго периодическиеизменения потоков излучения некоторых из них. Был определён и период этихвариаций — обычно он не превышал нескольких суток. Так могли вести себя лишьдве вращающиеся вокруг себя звезды, из которых одна периодически затмеваладругую. Это было доказано при наблюдении в телескопы.

Откуда же черпают рентгеновские источники колоссальную энергию излучения, Основным условием превращения нормальной звезды в нейтронную считается полноезатухание в ней ядерной реакции. Поэтому ядерная энергия исключается. Тогда, может быть, это кинетическая энергия быстровращающегося массивного тела? Действительно она у нейтронных звёзд велика. Но иеё хватает лишь ненадолго.

Большинство нейтронных звёзд существует не по одиночке, а в паре с огромнойзвездой. В их взаимодействии, полагают теоретики, и скрыт источник могучей силыкосмического рентгена. Она образует вокруг нейтронной звезды газовый диск. Умагнитных полюсов нейтронного шара вещество диска выпадает на его поверхность, а приобретённая при этом газом энергия превращается в рентгеновское излучение.

Свой сюрприз преподнёс и «Космос-428». Его аппаратура зарегистрировала новое, совсем не известное явление — рентгеновские вспышки. За один день спутник засёк20 всплесков, каждый из которых длился не более 1 сек., а мощность излучениявозрастала при этом в десятки раз. Источники рентгеновских вспышек учёныеназвали БАРСТЕРАМИ. Их тоже связывают с двойными системами. Самые мощныевспышки по выстреливаемой энергии всего лишь в несколько раз уступает полномуизлучению сотен миллиардов звёзд находящихся в нашей Галлактке.

Теоретики доказали: «чёрные дыры», входящие в состав двойных звёздных систем, могут сигнализировать о себе рентгеновскими лучами. И причина возникновения таже — аккреция газа. Правда механизм в этом случае несколько другой. Оседающие в"дыру" внутренние части газового диска должны нагреться и потому статьисточниками рентгена.

Переходом в нейтронную звезду заканчивают «жизнь» только те светила, массакоторых не превышает 2−3 солнечных. Более крупные звёзды постигает участь"черной дыры".

Рентгеновская астрономия поведала нам о последнем, может быть, самом бурном, этапе развития звёзд. Благодаря ей мы узнали о мощнейших космических взрывах, огазе с температурой в десятки и сотни миллионов градусов, о возможностисовершенно необычного сверхплотного состояния веществ в «чёрных дырах».

Что же ещё даёт космос именно для нас? Втелевизионных (ТВ) программах уже давным-давно не упоминается о том, чтопередача ведется через спутник. Это является лишним свидетельством огромногоуспеха в индустриализации космоса, ставшей неотъемлемой частью нашей жизни. Спутники связи буквально опутывают мир невидимыми нитями. Идея созданияспутников связи родилась вскоре после второй мировой войны, когда А. Кларк вномере журнала «Мир радио» (Wireless World ) за октябрь 1945 г. представил свою концепцию ретрансляционной станции связи, расположенной навысоте 35 880 км над Землей.

Заслуга Кларка заключалась в том, что он определилорбиту, на

которой спутник неподвижен относительно Земли. Такаяорбита называется геостационарной или орбитой Кларка. При движении

по круговой орбите высотой 35 880 км один виток совершается

за 24 часа, т. е. за период суточного вращения Земли. Спутник,

движущийся по такой орбите, будет постоянно находитьсянад

определенной точкой поверхности Земли.

Первый спутник связи «Телстар-1» был запущен все жена низкую околоземную орбиту с параметрами 950×5630 км это случи-

лось 10 июля 1962 г. Почти через год последовал запускспутника «Телстар-2». В первой телепередаче был показан американский флаг вНовой Англии на фоне станции в Андовере. Это изображение было передано вВеликобританию, Францию и на американскую станцию в шт. Нью-Джерси через 15часов после запуска спутника. Двумя неделями позже миллионы европейцев иамериканцев наблюдали за переговорами людей, находящихся на противоположныхберегах Атлантического океана. Они не только разговаривали, но и видели другдруга, общаясь через спутник. Историки могут считать этот день датой рождениякосмического ТВ. Крупнейшая в мире государственная система спутниковой связисоздана в России. Ее начало было положено в апреле 1965 г. запуском спутниковсерии «Молния», выводимых на сильно вытянутые эллиптические орбиты с апогеемнад Северным полушарием. Каждая серия включает четыре пары спутников, обращающихся на орбите на угловом расстоянии друг от друга 90 гр.

На базе спутников «Молния» построена первая системадальней

космической связи «Орбита». В декабре 1975 г. семействоспутников связи пополнилось спутником «Радуга», функционирующем нагеостационарной орбите. Затем появился спутник «Экран» с более мощнымпередатчиком и более простыми наземными станциями. После первых разработокспутников наступил новый период в развитии техники спутниковой связи, когдаспутники стали выводить на геостационарную орбиту по которой они движутсясинхронно с вращением Земли. Это позволило установить круглосуточную связьмежду наземными станциями, используя спутники нового поколения: американские"Синком", «Эрли берд» и «Интелсат» российские — «Радуга» и «Горизонт».

Большое будущее связывают с размещением нагеостационарной

орбите антенных комплексов.

17 июня 1991 года, былвыведен на орбиту геодезический спутник ERS-1. Главной задачей спутниковдолжны были стать наблюдения за океанами и покрытыми льдом частями суши, чтобыпредставить климатологам, океанографам и организациям по охране окружающейсреды данные об этих малоисследованных регионах. Спутник был оснащен самойсовременной микроволновой аппаратурой, благодаря которой он готов к любойпогоде: «глаза» его радиолокационных приборов проникают сквозь тумани облака и дают ясное изображение поверхности Земли, через воду, через сушу, — и через лед. ERS -1 был нацелен на разработку ледовых карт, которые впоследствии помогли бы избежать множество катастроф, связанных со столкновениемкораблей с айсбергами и т. д.

При всем том, разработкасудоходных маршрутов это, говоря об-

разным языком, тольковерхушка айсберга, если только вспомнить о расшифровке данных ERS об океанах ипокрытых льдом пространствах Земли. Нам известны тревожные прогнозы общегопотепления Земли, которые приведут к тому, что растают полярные шапки и повыситсяуровень моря. Затоплены будут все прибрежные зоны, пострадают миллионылюдей.

Но нам неизвестно, насколько правильны эти предсказания. Продолжительные наблюдения за полярнымиобластями при помощи ERS-1 и последовавшего за ним в конце осени 1994 годаспутника ERS-2 представляют данные, на основании которых можно сделать выводыоб этих тенденциях. Они создают систему «раннего обнаружения» в делео таянии льдов.

Благодаря снимкам, которыеспутник ERS-1 передал на Землю, мы знаем, что дно океана с его горами идолинами как бы «отпечатывается» на поверхности вод. Так ученые могутсоставить представление о том, является ли расстояние от спутника до морской поверхности (с точностью до десяти сантиметров измеренное спутниковымирадарными высотомерами) указанием на повышение уровня моря, или же это"отпечаток" горы на дне.

Хотя первоначально спутникERS-1 был разработан для наблюдений за океаном и льдами, он очень быстродоказал свою многосторонность и по отношению к суше. В сельском и лесномхозяйстве, в рыболовстве, геологии и картографии специалисты работают сданными, представляемыми спутником. Поскольку ERS-1 после трех лет выполнениясвоей миссии он все еще работоспособен, ученые имеют шанс эксплуатировать еговместе с ERS-2 для общих заданий, как тандем. И они собираются получатьновые сведения о топографии земной поверхности и оказывать помощь, например, впредупреждении о возможных землетрясениях.

Спутник ERS-2 оснащен, кроме того, измерительным прибором

Global OzoneMonitoring Experiment Gome который учитывает объем

и распределение озона идругих газов в атмосфере Земли. С помощью этого прибора можно наблюдать заопасной озоновой дырой и происходящими изменениями. Одновременно по данным ERS-2 можно отводить близкое к земле UV-B излучение.

На фоне множества общихдля всего мира проблем окружающей среды, для разрешения которых должныпредоставлять основополагающую информацию и ERS-1, и ERS-2, планированиесудоходных маршрутов кажется сравнительно незначительным итогом работы этого нового поколения спутников. Но это одна из техсфер, в которой

возможности коммерческого использования спутниковых данных используются особенно интенсивно. Этопомогает при финансировании других важных заданий. И это имеет в областиохраны окружающей среды эффект, который трудно переоценить: скорые судоходные путитребуют меньшего расхода энергии. Или вспомним о нефтяных танкерах, которые вшторм садились на мель или разбивались и тонули, теряя свой опасный дляокружающей среды груз. Надежное планирование маршрутов помогает избежать такихкатастроф.

В заключение справедливобудет сказать, что двадцатое столетие по праву называют «веком электричества»,"атомным веком", «веком химии», «веком биологии». Но самое последнее и, по-видимому, также справедливое его название — «космический век». Человечествовступило на путь, ведущий в загадочные космические дали, покоряя которые онорасширит сферу своей деятельности. Космическое будущее человечества — залог егонепрерывного развития на пути прогресса и процветания, о котором мечтали икоторое создают те, кто работал и работает сегодня в области космонавтики идругих отраслях народного хозяйства.

Используемая литература:

1.«Космическаятехника» под редакцией К. Гэтланда. 1986 г. Москва .

2.«КОСМОС далёкий и близкий» А.Д. Коваль В.П.Сенкевич. 1977 г .

3.«Освоение космического пространства в СССР» В.Л.Барсуков 1982 г .

4.«Космос землянам» Береговой

6. _________________________________________________________

До начала первых космических полетов все околоземное космическое пространство, а тем более "далекий" космос, вселенная, считались чем-то неведомым. И лишь позже стали признавать, что между Вселенной и Землей – этой мельчайшей ее частицей – существуют неразрывная взаимосвязь и единство. Земляне стали считать себя участниками всех процессов, происходящих в космическом пространстве. Тесное взаимодействие биосферы Земли с космической средой дает основание утверждать, что происходящие во Вселенной процессы оказывают

воздействие на нашу планету. Развивая космическую деятельность, необходимо произвести экологическую ориентацию космонавтики, так как отсутствие последней может привести к необратимым последствиям.

Следует заметить, что уже при зарождении основ теоретической космонавтики экологические аспекты играли важную роль, и, прежде всего в работах К.Э. Циолковского. По его мнению, сам выход человека в космос представляет собой освоение совершенно новой экологической "ниши", отличной от земной.

Ближний космос (или околоземное пространство) – газовая оболочка Земли, которая расположена выше приземной атмосферы, и поведение которой определяется прямым воздействием солнечного ультрафиолетового излучения, тогда как на состояние атмосферы влияет главным образом поверхность Земли.

До недавнего времени ученые полагали, что освоение ближнего космоса не оказывает почти никакого влияния на погоду, климат и другие жизненные условия на Земле. Поэтому не удивительно, что освоение космоса велось без оглядки на экологию. Ученых заставило задуматься появление озоновых дыр. Но, как показывают исследования, проблема сохранения озонового слоя составляет лишь малую часть гораздо более общей проблемы охраны и рационального использования околоземного космического пространства, и, прежде всего той его части, которую образует верхняя атмосфера и для которой озон является лишь одной из ее компонентов. По относительной силе воздействия на верхнюю атмосферу запуск космической ракеты подобен взрыву атомной бомбы в приземной атмосфере.

Космос – среда для человека новая, пока еще не обжитая. Но и здесь возникла извечная проблема засорения среды, на этот раз космической. Возникает также проблема загрязнения околоземного пространства обломками космических аппаратов. Причем различают наблюдаемый и ненаблюдаемый космический мусор, количество которого неизвестно. Космический мусор появляется в процессе работы орбитальных космических аппаратов, их последующей преднамеренной ликвидации. Он включает в себя также отработавшие космические аппараты, разгонные блоки, отделяемые элементы конструкций типа переходников пироболтов, крышек, обтекателей, последние ступени ракетоносителей и тому подобное.

По современным данным, в ближнем космосе находится 3000 тонн космического мусора, что составляет около 1 % от массы всей верхней атмосферы выше 200 километров. Растущее засорение космоса представляет серьезную опасность для космических станций и пилотируемых полетов. Уже сегодня создатели космической техники вынуждены учитывать неприятности, которые сами и создали. Космический мусор опасен не только для космонавтов и космической техники, но и для землян. Специалисты подсчитали, что из 150 достигших поверхности планеты обломков космических аппаратов один с большой вероятностью может серьезно ранить или даже убить человека. Таким образом, если человечеством в самое ближайшее время не будут приняты эффективные меры для борьбы с космическим мусором, то космическая эпоха в истории человечества может в ближайшее время бесславно закончиться.

Космическое пространство не находится под юрисдикцией какого-либо государства. Это в чистом виде международный объект охраны. Таким образом, одна из важных проблем, возникающих в процессе индустриального освоения космоса, состоит в определении специфических факторов допустимых границ антропогенного воздействия на окружающую среду и околоземное пространство. Нельзя не признать, что сегодня имеет место отрицательное воздействие космической техники на окружающую среду (разрушение озонового слоя, засорение атмосферы окислами металлов, углерода, азота, а ближнего космоса – частями отработанных космических летательных аппаратов). Поэтому очень важно вести изучение последствий ее влияния с точки зрения экологии.

Вывод

Загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и нарушения экологических связей в экосистемах стали глобальными проблемами. И если человечество будет продолжать идти по нынешнему пути развития, то его гибель, как считают ведущие экологи мира, через два – три поколения неизбежна.

Земля подобна библиотеке. Она должна оставаться в том же состоянии и после того, как мы напитали свой разум, прочитав все ее книги и обогатившись идеями новых авторов. Жизнь – самая ценная книга. Мы должны относится к ней с любовью, но стараться не вырывать из нее ни одной

страницы, чтобы передать ее – с новыми замечаниями – в руки тех, кто сумеет расшифровать язык праотцов, надеясь оказать честь тому миру, который они оставят своим сыновьям и дочерям.

Реферат по географии выполнил: ученик 11 Б класса Алямкин Алексей

Естественно-Технический Лицей

Саранск-2000

Воздействие ракетно-космической техники и воздушных судов гражданской авиации.

При эксплуатации ракетно-космической техники оказывается воздействие на атмосферу, включая стратосферный озон, а также на подстилающую поверхность и экосистемы.

Районы падения отделяющихся частей ракет-носителей. Основными факторами негативного воздействия ракетно-космической деятельности на окружающую природную среду в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей являются:

– загрязнение отдельных участков почвы, поверхностных и грунтовых вод компонентами ракетных топлив;

– засорение территорий районов падения элементами отделяющихся конструкций ракет-носителей;

– возможность взрывов и возникновения локальных очагов пожаров при падении ступеней средств выведения;

– механические повреждения почвы и растительности, в том числе при последующей эвакуации отделяющихся частей ракет-носителей.

Анализ материалов комплексной оценки влияния пусков ракетно-космической техники на экологическое состояние районов падения и прилегающих территорий позволяет сделать следующие основные выводы:

– интенсивный атмосферный перенос загрязнений с места падения происходит в течение нескольких часов после приземления ступеней и не достигает в опасных концентрациях границ районов падения;

– анализ статистических данных заболеваемости населения административных районов, на территории которых расположены районы падения, в частности, на территории Архангельской области и Саяно-Алтайского региона, где были проведены специальные обследования, не выявил увеличения случаев заболеваемости по сравнению с другими районами соответствующих регионов.

В 1998 г. осуществлено 24 запуска ракет-носителей (РН), в том числе РН "Протон" – 7, "Союз" – 8, "Молния" – 3, "Космос" – 2, "Циклон" – 1, "Зенит" – 3 (с космодромов "Байконур" и "Плесецк" – соответственно 17 и 7). Кроме того, проведен экспериментальный запуск космического аппарата с подводной лодки из акватории Северного Ледовитого океана с использованием баллистической ракеты.

Пуск РН "Зенит", проведенный с космодрома "Байконур" 10 сентября 1998 г. по заказу КБ "Южное" (Украина) в рамках проекта "Глобалстар", закончился аварийным выключением двигателя второй ступени, последующим взрывом и падением остатков РН в район падения, расположенный на территории республик Алтай, Хакасия и Тыва.

Воздействие ракетно-космической техники на атмосферу.

Степень воздействия запусков ракет-носителей (РН) на приземную атмосферу и озоновый слой характеризуется следующими основными показателями:

– уменьшение стратосферного озона при пусках носителей на жидкостных ракетных двигателях (ЖРД) составляет в зависимости от класса носителя 0,00002–0,003% по отношению к общему уровню его разрушения;

– доля оксидов азота, выбрасываемых при пусках ракет-носителей, весьма мала и составляет менее 0,01% аналогичных выбросов, производимых объектами промышленности, теплоэнергетики и транспорта;

– выбросы в атмосферу углекислого газа составляют не более 0,00004% выбросов этого вещества другими антропогенными источниками.

Таким образом, воздействие продуктов сгорания ракетного топлива на нижние и средние слои атмосферы существенно ниже по сравнению с другими техногенными источниками загрязнения.

Вместе с тем предприятия ракетно-космической промышленности продолжают работы, направленные на снижение негативного влияния пусков ракетной техники на приземную атмосферу.

Исследования показывают, что запуски ракет-носителей оказывают определенное воздействие на верхнюю атмосферу. При этом могут изменяться ее химический состав и проявляться динамические, тепловые, электромагнитные эффекты воздействия. Данные зондирования показывают, что после запуска ракеты-носителя в течение примерно 1 ч происходит частичная перестройка структуры ионосферы на расстояниях до 2 тыс. км, которая проявляется в возникновении волновых возмущений ионосферы различного масштаба.

В целом минимизация влияния пусков ракет-носителей на атмосферу может достигаться их рациональным планированием.

Воздействие воздушных судов на верхние слои атмосферы. Полеты дозвуковых и будущих сверхзвуковых самолетов, как показывают исследования, обобщенные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), могут оказывать существенное влияние на верхние слои атмосферы в результате выбросов продуктов сгорания топлива. Так, вклад воздушных судов гражданской авиации в выбросы оксидов азота на больших высотах оценивается в 55% при том, что на малых высотах он составляет 2–4%, а по диоксиду углерода и потреблению топлива доля гражданской авиации в общем объеме выбросов и потребления иско- паемого топлива оценивается величиной примерно в 3%.

Результаты моделирования воздействия авиации на окружающую среду показывают, что выбросы оксидов азота всеми имеющимися в мире дозвуковыми воздушными судами, выполняющими полеты в верхних слоях тропосферы (на высотах 10–13 км), могут привести к увеличению концентрации озона на 4–6%, а в средних и высоких широтах Северного полушария, в том числе в воздушных коридорах, открытых для мировой гражданской авиации над территорией России, увеличение концентрации озона может достичь 9%. Озон, присутствующий в повышенных концентрациях в верхних слоях тропосферы, как и диоксид углерода, усиливает "парниковый эффект" и может содействовать глобальному изменению климата.

Напротив, выбросы оксидов азота сверхзвуковыми самолетами в стратосфере (на высотах около 20 км) могут приводить к истощению озонового слоя (появление озоновых дыр), который защищает поверхность Земли, население, растительный и животный мир от жесткого ультрафиолетового излучения. При этом чувствительность стратосферы к воздействию авиации неизмеримо выше, чем тропосферы.

В связи с усиливающейся обеспокоенностью влияния авиации на глобальные атмосферные процессы ИКАО приступила к разработке новых стандартов по ограничению выбросов оксидов азота сверхзвуковыми самолетами, обеспечивающих минимальное и допустимое воздействие на атмосферу.

Относительно дозвуковых самолетов в 1998 г. произошло очередное, третье по счету, ужесточение международного стандарта по выбросам оксидов азота.

Серьезный удар по озоновой панике нанесла группа исследователей из Университета Джонса Гопкинса, показав, что нет убедительных доказательств ожидаемого вредного действия истончения озонового слоя. Мировая наука установила, что в результате высокого ультра- фиолетового облучения резко падает урожайность растений, а у некоторых людей возникают болезни: увеличивается заболеваемость катарактой и раком кожи, но, с другой стороны, получены новые подтверждения того, что ультрафиолетовое облучение укрепляет кости, предотвращая их разрушение и препятствуя возникновению рахита. Не обнаружено причинно-следственной связи между снижением уровня озона в нижних слоях атмосферы и ростом заболеваемости астмой.

Новая напасть - радиоактивные отходы в космосе.

Специалисты, отвечающие за безопасность космических полетов, сравнивают околоземное пространство со свалкой мусора и металла - тысячи крупных предметов и миллионы мельчайших частичек радиоактивной пыли движутся по орбитам. Что касается взвешенных частиц, то нет еще достоверных данных, определяющих их вред в концентрациях, реально существующих в городах США. Кей Джонс, технический советник при Агентстве по защите внешней среды (ЕРА), заявила, что дебаты об озоне и взвешенных частицах "не имеют никакого отношения к здоровью населения. Это дискуссия об усилении контроля и введении дополнительных ограничений".

Энергетическая проблема.

В обществе по-прежнему довлеет нерациональная модель производства и потребления энергии. В ряду технологий недалекого будущего предлагается использовать предназначенный для уничтожения оружейный уран в мирных целях в космосе для создания энергетической сети, поставляющей с орбиты на планету экологически чистую энергию - отраженный свет. Об использование экологически чистой энергии из космоса еще в 1991 году говорил Римский Клуб - знаменитое собрание политиков и интеллектуалов, занимающихся решением глобальных проблем человечества. Для создания гигантских отражателей, наобходимы миллионы тонн материалов, доставка которых с Земли невозможна по экологическим и экономическим причинам. Ядерный потенциал, доставляемый в космос ракетами, может обеспечить получение необходимого количества внеземных материалов,в частности -астероидного железа. Ядерные двигатели могут доставить на орбиту небольшой астероид из группы сближающихся с Землей, с помощью которых, как предполагают специалисты НПО "Энергомаш", ИЦ им М.В.Келдыша и др.можно будет создать космическую энергоиндустриальную сеть - орбитальные платформы с отражателями солнечного света. Доставка следующих астероидов и расширение этой сети обеспечат в частности освещение городов, интенсификацию роста лесов и пр. Конечно, оружейный уран можно сжечь в АЭС, но проблему радиоактивных отходов этим не решить. К тому же переработка оружейного урана экономически очень невыгодна. Запасенная в ядерных зарядах энергия способна произвести переворот в методах и сроках освоения космоса, - считают специалисты, работающие над проектом.

Спутниковые солнечные электростанции.

Одной из глобальных задач для космического транспорта будущего может оказаться программа развертывания на околоземной орбите спутниковых солнечных электростанций.

Цель - решить энергетическую проблему Земли. При производстве на Земле энергии за счет сжигания топлива возникает опасность воздействий на климат планеты («парниковый эффект»).

Павлюхина Дарья

Проблема космического мусора является так и не решенной во всем мире.

А что же делать?

Скачать:

Предварительный просмотр:

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МОУ « СОШ №24»

Космический мусор: проблемы и пути решения.

Ученица 8 «А» класса

Павлюхина Дарья

Руководитель работы:

учитель биологии

Стаселько Е.О.

Братск, 2011г.

I. Введение...................................................................................................................

II. Освоение космоса: перспективы и проблемы.......................................................

1.Характеристика космического мусора.....................................................................

2. Космический мусор на Орбите...............................................................................

3. Проблемы космического мусора..............................................................................

4. Воздействие запусков космических ракет околоземную среду..........................

5. Пути решения.............................................................................................................

III .Заключение...............................................................................................................

IV.Список литературы..................................................................................................

Введение

Человечеству всегда было присуще стремление дать объяснение различным отклонениям погоды от «нормы», а попросту говоря, от неких средних погодных условий, наблюдаемых на протяжении весьма ограниченного в историческом масштабе отрезка времени.

Естественно, что для подобных объяснений привлекались и привлекаются некоторые новые виды человеческой деятельности, масштабно и зримо входящие в нашу жизнь. Уместно вспомнить, что в прошлом весьма нелестные высказывания в связи с возможным влиянием на погоду раздавались, например, в адрес радио. Во всяком случае, известно, что в 1928 г. английское акционерное общество «Радиопередача» было вынуждено обратиться в Английское метеорологическое общество с просьбой «…опровергнуть уверенность среди широких кругов населения, что радио вызывает ухудшение погоды, и снять с радиопередач тяжкое обвинение о причастности к дурной погоде нынешнего лета».

В наши дни в толпе людей, спешаших по своим делам под очередным дождем, нет-нет да и можно услышать сказанное, скорее, в шутку, чем всерьез:”Опять спутник, наверное, запустили – погоду испортили”. В этой связи сразу же следует сказать, что искусственные спутники Земли никакого влияния на погоду не оказывают. И если уж обсуждать космические полеты в связи с погодой, то прежде всего следует говорить о той ценнейшей метеорологической информации, которую получают с помощью спутников и при работе космонавтов на борту орбитальных станций. Для нас стали привычными космические снимки облачного покрова, показываемые по Центральному телевидению в связи с очередным прогнозом погоды. Не вызывает удивления прямое обращение из телевизионной студии к космонавтам, работающим на борту орбитальной станции, с вопросом о вероятности солнечной погоды в ближайшие выходные дни.

Надо сказать, что антропогенные воздействия, связанные с влиянием деятельности человека на погоду, климат и в более широкой постановке на окружающую природную среду, в ряде случаев становятся сейчас сопоставимыми с планетарными масштабами естественных природных процессов.Идет постепенное загрязнение Мирового океана, нарушается естественный влагооборот, происходят, хотя пока и незначительные, изменения в составе атмосферы и т. п. .

Все это дает основание говорить о том, что космическое пространство постепенно станет своеобразной: частью среды обитания и деятельности человека, произойдет расширение содержания понятия «окружающая природная среда» с включением в это понятие околоземного космического пространства. Таким образом, уже сейчас идет процесс экологизации космоса, под которым понимается «расширение сферы обитания человека, его взаимодействия с природой до космических масштабов, выход сферы взаимодействия общества и природы за пределы планеты, процесс освоения, «социализации» Вселенной».

С другой стороны, сама космическая техника способна также вызывать определенные возмущения в окружающей космической среде. Это происходит за счет поступления продуктов сгорания ракетного топлива в атмосферу при запусках космических аппаратов, за счет выбросов различных газообразных, жидких и твердых веществ с космических аппаратов при их функционировании на орбитах и при перемещении в космическом пространстве и т. д. Однако имеющиеся данные показывают, что в настоящее время суммарное воздействие на атмосферу, связанное с космической деятельностью человека, значительно меньше влияния, обусловленного его хозяйственной деятельностью на Земле.

С целью изучения проблемы антропогенных воздействий на околоземное космическое пространство, связанных с деятельностью человека как на Земле, так и в космосе, в 1976 г. по решению КОСПАР (Комитет по космическим исследованиям при Международном совете научных союзов) была создана комиссия по рассмотрению подобных возможных вредных воздействий на космическую среду. На конференции КОСПАР в 1979 г. этой комиссией были сообщены основные направления проводимых исследований, а в 1982 г. опубликованы некоторые предварительные результаты исследований по проблеме антропогенных воздействий на околоземное космическое пространство.

Меня очень заинтересовал этот вопрос и я хочу на него найти ответ.

Цель работы: изучить проблемы засорения космического пространства.

Задачи работы:

- познакомиться с литературой по данной теме;

- проанализировать литературные источники;

- выявить главную проблему засорения космического пространства;

- найти пути решения проблем засорения космического пространства

Освоение космоса: перспективы и проблемы

На заре космической эры, в 60-х годах, состоялось несколько научных симпозиумов, участники которых пытались определить перспективы развития космонавтики. Специалисты разных областей, расходясь в деталях воззрений на конкретные пути развития исследований и освоения космического пространства, были единодушны в том, что в условиях мирного развития цивилизации освоение космоса открывает принципиально новые возможности для повышения научно-технического потенциала человечества. В 70-х годах были выдвинуты некоторые принципиально новые идеи и получены новые экспериментальные данные, определившие пути дальнейшего освоения космического пространства.

Основной тенденцией в освоении околоземного космического пространства, отчетливо проявившейся в 70-е годы, стало решение широкого круга прикладных задач с помощью самой разнообразной космической техники.

В связи с созданием модульных долговременных орбитальных станций нового поколения и необходимостью сооружения других крупногабаритных космических конструкций (например, многоцелевых космических платформ, орбитальных радиоастрономических комплексов и т. д.) все большую актуальность приобретает проведение в космосе строительно-монтажных работ.

Перспективным представляется использование (например, в космическом строительстве) материалов внеземного происхождения. На определенном этапе это может оказаться экономически более выгодным по сравнению с доставкой материалов с Земли. В качестве сырья для производства космических строительных материалов рассматриваются минеральные ресурсы Луны и некоторых астероидов. В этой связи уже ведется реальная проработка различных проектов лунных поселений, на базе которых в перспективе могут быть созданы горнодобывающие комплексы и перерабатывающие предприятия.

Для энергообеспечения лунных поселений предполагается использовать ядерный реактор, планируется создание замкнутых систем жизнеобеспечения, прозрачных куполов для выращивания сельскохозяйственных культур и т. д. Безусловно, промышленное освоение Луны сопряжено с необходимостью решения многих сложнейших технических задач и будет осуществляться поэтапно в течение десятков лет.

Надо сказать, что прогнозирование путей развития космонавтики в условиях ее стремительного прогресса, постоянного появления новой научно-технической информации, новых идей, проектов и разработок, конечно, является чрезвычайно сложным делом. На наших глазах в течение нескольких последних лет многие крупные космические проекты подвергались кардинальной переоценке.

Но вне зависимости от конкретных путей дальнейшего развития космонавтики расширение масштабов хозяйственной деятельности человека в космосе в будущем может потребовать решения проблем экологии околоземного космического пространства, являющихся до известной степени характерными и земной экологии: проблемы воздействий космических транспортных средств на околоземное космическое пространство и проблемы его загрязнения выбросами газообразных, жидких и твердых отходов из космических производственных комплексов.

Конечно, обострения этих проблем можно ожидать, по-видимому, лишь в следующем столетии, однако очень важно уже сейчас глубоко и тщательно изучать все виды антропогенных воздействий на космическую среду, анализировать экологические перспективы деятельности в космосе, поскольку пренебрежение требованиями экологии и охраны окружающей среды может в конечном счете свести на нет плоды технического прогресса.

Говоря о проблемах, связанных с загрязнением космического пространства, нельзя не упомянуть о выдвигаемых проектах отправки в космос высокотоксичных и радиоактивных отходов наземных промышленных предприятий. Хотя, казалось бы, удаление таких отходов в космос более благоприятно для биосферы Земли, нежели их захоронение в шахтах или в глубинах океана (при условии, конечно, гарантии абсолютной безопасности и надежности самой операции отправки отходов с Земли), однако такие проекты требуют тщательного экологического обследования.

Околоземное пространство в целом представляет собой весьма динамичную и нестабильную систему, которая под влиянием внешних воздействии может переходить в неустойчивое состояние.

Характеристика космического мусора

Что же такое космический мусор?

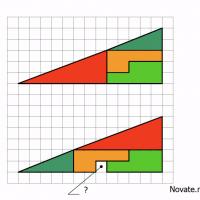

Космический мусор- это вышедшие из строя, однако оставшиеся на орбите спутники, верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, сброшенные топливные баки, фрагменты разрушенных космических объектов, а также пружины, болты, гайки, заглушки и тому подобная мелочь. Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являющиеся опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые. В некоторых случаях, крупные или содержащие на борту опасные (ядерные, токсичные и т. п.) материалы объекты космического мусора могут представлять прямую опасность и для Земли - при их неконтролируемом сходе с орбиты, неполном сгорании при прохождении плотных слоев атмосферы Земли и выпадении обломков на населённые пункты, промышленные объекты, транспортные коммуникации и т. п.

Проблема космического мусора

С космосом у нас привычно ассоциируется понятие «безбрежный», однако в известном смысле теснота в космосе уже действительно начинает ощущаться, и здесь вновь невольно напрашивается аналогия с земными экологическими проблемами. Подобно тому как при малом количестве автомобилей несколько десятков лет назад не стоял остро вопрос о загрязнении воздуха их. выхлопными газами и очень незначительной была опасность столкновений автомобилей друг с другом, так и относительно малое до настоящего времени число запусков космических аппаратов не вызывает пока серьезных опасений по поводу космических «дорожно-транспортных происшествий».

Однако в будущем - при строительстве и эксплуатации околоземных производственных комплексов, при промышленном освоении Луны - ситуация может сильно измениться. Потребуется организация широкомасштабных грузовых перевозок на трассе «Земля-космос», на орбитах появятся крупногабаритные объекты, заметно возрастет число искусственных объектов в околоземном космическом пространстве. Поэтому и основы рационального решения будущих космических транспортных проблем, включая их экологический аспект, должны закладываться уже сейчас.

Современные мощные ракеты-носители при выведении на орбиту полезной нагрузки массой в несколько десятков тонн расходуют топлива в 20--30 раз больше массы полезного груза. Например, стартовая масса американской ракеты «Сатурн-5» составляла 2900 т, тогда как ее полезный груз - около 100 т. В результате при каждом пуске мощной ракеты выбрасывались в атмосферу сотни тонн продуктов горения.

За счет сжигания топлива разных видов на Земле в атмосферу сейчас ежегодно поступает более 20 млрд. т углекислого газа и свыше 700 млн. т других газообразных соединений и твердых частиц, в том числе около 150 млн. т сернистого газа. Последний, соединяясь с атмосферной влагой, образует серную кислоту, что может приводить к выпадению так называемых кислотных дождей, отрицательно влияющих на растительный и животный мир.

Ясно, что в глобальном масштабе выбросы в атмосферу, создаваемые при запуске в течение года даже большего количества мощных ракет, ничтожно малы по сравнению с промышленными выбросами.

Специально изучался и вопрос о возможном загрязнении атмосферы продуктами сгорания спутников, прекращающих свое существование в плотных слоях атмосферы. Правда, расчеты показывают, что даже при планируемом в ближайшие десятилетия расширении космической деятельности сгорание спутников и других космических аппаратов в плотных слоях атмосферы не должно привести к ее сильному загрязнению. Например, ожидаемое увеличение содержания окиси азота в верхней атмосфере составляет не более 0,05%. Не предвидится также существенного накопления в атмосфере различных токсичных соединений за счет такого сгорания.

Можно, конечно, предполагать возможность локального загрязнения атмосферы (и даже земной поверхности, если продукты сгорания достигнут ее), хотя подобные эффекты не наблюдались. Тем не менее одним из требований, предъявляемых к материалам космических аппаратов, является выделение минимального количества токсичных веществ при сгорании в атмосфере.

Воздействие запусков космических ракет околоземную среду

Уже в 60-х годах исследователи, проводившие наблюдения ионосферы во время запусков мощных ракет-носителей, обратили внимание на необычные явления в ионосфере: после запуска ионосфера, казалось бы, исчезает вблизи следа ракеты, но через час-другой картина нормальной ионосферы восстанавливалась. Было высказано предположение, что газы, выбрасываемые в ионосферу при полете ракеты, «выталкивают» разреженную ионосферную плазму. В результате в ионосфере образуется область с пониженной плотностью плазмы -- «дыра», которая после расплывания облака газа снова затягивается.

Толчком к дальнейшему исследованию явлений в ионосфере, сопровождающих запуски ракетносителей, стало обнаружение так называемого «Скайлэб-эффекта», который был выявлен при запуске в мае 1973 г. мощной ракеты-носителя «Сатурн-5», выводившей в космос станцию «Скайлэб». Двигатели ракеты-носителя работали до высот 300--400 км, т. е. в F-области ионосферы, где располагается максимум ионизации ионосферы. Сопоставление же данных по концентрации электронов в ионосфере при запуске станции «Скайлэб» и за сутки до того показало, что эта концентрация после запуска ракеты-носителя уменьшилась на 50%, причем площадь возмущения в ионосфере по данным наблюдений радиомаяков достигла приблизительно 1 млн. кв. км.

Данные по ионосферным возмущениям при запусках мощных ракет-носителей подтвердили необходимость тщательного и всестороннего исследования воздействий существующих и перспективных транспортных космических систем на околоземную среду. К настоящему времени проведен также ряд экспериментальных исследований и модельных оценок влияния, которое оказывают выбросы двигательных установок этих систем на химический состав атмосферы.

Так, частицы аэрозоля, выброшенные двигателями ракет-носителей, могут существовать в стратосфере до года и более, что может сказаться на тепловом балансе атмосферы. Кроме того, такие продукты сгорания, как соединения хлора, азота и водорода, являются катализаторами реакций с участием молекул озона и их роль в фотохимическом цикле озона велика, несмотря на их относительно малые концентрации в стратосфере.

Ионосферу «загрязняют» не только запуски ракет-носителей. При полетах больших космических аппаратов, например орбитальных станций, в результате микротечений и газоотделения материалов, а также работы различных бортовых систем образуется уже упоминавшаяся собственная атмосфера космических аппаратов, параметры которой могут существенно отличаться от характеристик окружающей среды. По измерениям параметров среды возле станции «Скайлэб» и МТКК было зарегистрировано увеличение давления возле этих космических аппаратов на 3-4 порядка по сравнению с давлением в окружающей атмосфере. Были отмечены также заметные изменения в нейтральном и ионном составе, обусловленные газовыделением материалов станции, в электромагнитных излучениях, потоках заряженных частиц.

Официальный статус на международном уровне она получила после доклада Генерального секретаря ООН под названием «Воздействие космической деятельности на окружающую среду» 10 декабря 1993 г., где особо отмечено, что проблема имеет международный, глобальный характер: нет засорения национального околоземного космического пространства, есть засорение космического пространства Земли, одинаково негативно влияющее на все страны, прямо или косвенно участвующие в его освоении.

Вклад в создание космического мусора по странам:

Китай - 40 %; США - 27,5 %; Россия - 25,5 %; остальные страны - 7 %.

Необходимость мер по уменьшению интенсивности техногенного засорения космоса становится понятной при рассмотрении возможных сценариев освоения космоса в будущем. Так существуют оценки, так называемый «каскадный эффект», который в среднесрочной перспективе может возникнуть от взаимного столкновения объектов и частиц «космического мусора», при экстраполяции существующих условий засорения низких околоземных орбит (НОО), даже с учетом мер по снижению в будущем числа орбитальных взрывов (42 % всего космического мусора) и других мероприятий по уменьшению техногенного засорения, может в долгосрочной перспективе привести к катастрофическому росту количества объектов орбитального мусора на НОО и, как следствие, к практической невозможности дальнейшего освоения космоса. Предполагается, что «после 2055 года процесс саморазмножения остатков космической деятельности человечества станет серьезной проблемой»

Российская космонавтика все больше приобретает международное значение. Более половины космических аппаратов в мире выводятся на орбиту российскими ракетами. Космонавтика сегодня - явление социальное. Не случайно и внимание российского руководства - к космической отрасли.

Не так давно на орбите произошло событие, которое заставило экипаж Международной космической станции оставить работы на станции и укрыться в спускаемом аппарате "Союза". Опасность сближения с космическим мусором миновала, и экипажу не пришлось покидать станцию и возвращаться на Землю. Но эта ситуация вновь обострила внимание к проблеме космического мусора.

Проблема с мусором в космосе стоит достаточно остро. Летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин в студии телеканала "Вести" задал вопросы по этой актуальной теме космической области Игорю Евгеньевичу Молотову, старшему научному сотруднику Института прикладной математики имени Келдыша - головной организации РАН по проблемам космического мусора.

Ситуация на МКС - несвоевременный прогноз об опасном сближении. Почему?

Потому что на этот раз опасное сближение было с объектом, который приближался по высокоэллиптической орбите. Это орбита, которую сложно наблюдать с одной стороны, поэтому она не очень хорошо контролируется.

Пути решения космического мусора.

Чтобы решить эту проблему надо:

- формирование технологий и конструкций, приводящих к минимизации отходов;

- разработка конструкций космического оборудования, включая служебные системы и научную аппаратуру, приспособленных для использования в космосе после истечения своего ресурса;

- выбор наиболее эффективных направлений применения в космическом полете отходов, образующихся в результате функционирования оборудования и жизнедеятельности экипажа;

- необходимо заранее продумать меры по, ликвидации космического мусора;

- важно сократить число выводимых в космос аппаратов и использования многоцелевых спутников;

- после выработки ресурса уводить их в плотные слои атмосферы, где они сгорят, или на менее «заселенные» орбиты;

- формирование интерьера жилых отсеков, формирование дополнительных средств радиационной защиты, формирование оборудования, используемого на других небесных телах.

Заключение:

Сперва – леса, озёра и реки, потом – атмосфера, моря и океаны... Человечество не слишком бережно относится к родной планете, иначе проблема загрязнения окружающей среды не стояла бы сегодня так остро. Но если наша Земля имеет всё же ограниченные размеры, то уж Вселенная-то бесконечна, и её, казалось бы, мусором не завалишь. Как бы не так! Законы гравитации заставляют большую часть космического мусора накапливаться в околоземном пространстве. Между тем, хотя с начала освоения космоса прошло менее полувека, что по меркам Вселенной – исчезающе малый промежуток времени, – человечество за столь короткий срок не только успело произвести более 4-х тысяч запусков ракет-носителей, но и умудрилось изрядно засорить космическое пространство. Если мы не будем заботиться об окружающей среде, то могут погибнуть всё нас окружающее и люди. Космос тоже требует заботы.

Список литературы:

1.http://ru.wikipedia.org

2.http://forumru.

3.http://www.rian.ru

4.http://news.mail.ru

5.http://www.ufolove.ru

6.http://www.ntpo.com

7.http://www.3dnews.ru

8.http://www.vesti.ru

9.http://www.kommtrans.ru

10.http://www.dw-world.de

11.http://mai607.ru

12.http://readings.gmik.ru

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Космический мусор: проблемы и пути решения.

Цель работы: Изучить проблемы засорения космического пространства.

Задачи работы: Познакомиться с литературой по данной теме. Проанализировать литературные источники. Выявить главную проблему засорения космического пространства. Найти пути решения проблем.

Космический мусор?

Космический мусор на Орбите. Вклад в создание космического мусора по странам: Китай - 40 %; США - 27,5 %; Россия - 25,5 %; остальные страны - 7 %.

Проблемы Космического мусора. "Французский спутник-шпион стал жертвой "звездного мусора", скопившегося в окрестностях нашей планеты," –это первая космическая авария! Космический мусор снижает точность прогнозов погоды. В конце марта прекратил свою работу новый спутник связи «Экспресс-АМ11», в связи с чем в восточных регионах России прервалась телевизионная трансляция и начались серьезные перебои в работе интернета. Свалка на небе – неприятности на Земле

Пути решения космического мусора. Необходимо заранее продумать меры по, ликвидации космического мусора. Важно сократить число выводимых в космос аппаратов и использования многоцелевых спутников. После выработки ресурса уводить их в плотные слои атмосферы, где они сгорят, или на менее «заселенные» орбиты.

Вывод: Если мы не будем заботиться об окружающей среде, то могут погибнуть всё нас окружающее и люди. Космос тоже требует заботы.

Список литературы: http:// ru.wikipedia.org http://forumru. http://www.rian.ru http://news.mail.ru http://www.ufolove.ru http://www.ntpo.com http://www.3dnews.ru http://www.vesti.ru http://www.kommtrans.ru http://www.dw-world.de http://mai607.ru http://readings.gmik.ru

Злободневность постановки этой проблемы достаточно очевидна. Полеты человека на околоземных орбитах помогли нам составить истинную картину поверхности Земли, многих планет, земной тверди и океанских просторов. Они дали новое представление о земном шаре как очаге жизни и понимание того, что человек и природа - неразрывное целое. Космонавтика предоставила реальную возможность для решения важных народнохозяйственных задач: совершенствование международных систем связи, долгосрочное прогнозирование погоды, развитие навигации морского и воздушного транспорта.

Вместе с тем у космонавтики остаются и большие потенциальные возможности. По мнению многих ученых, космонавтика в состоянии помочь при решении глобальной энергетической проблемы путем создания космических устройств, принимающих и перерабатывающих солнечную энергию, а также посредством выноса в космос слишком энергоемких производств. Космонавтика открывает немалые возможности для построения глобальной геофизической информационной системы, с помощью которой можно разработать модель Земли и общую теорию процессов, происходящих на ее поверхности, в атмосфере и околоземном пространстве. Существуют и многие другие заманчивые сферы применения достижений космонавтики.

Ряд авторитетных в области космонавтики ученых ратуют за немедленное «обживание» космоса. При этом в качестве аргумента они напоминают, что существованию нашей планеты угрожает множество астероидов и комет, снующих вокруг Земли.

Важной составляющей глобальной проблемы освоения космоса является наличие в околоземном пространстве обломков спутников и ракетоносителей, угрожающих не только космическим полетам, но и в случае их падения на Землю, ее обитателям. До сих пор международное право, предусматривающее свободное использование всеми государствами космического пространства, никак не регулирует проблему засорения космоса.

В результате сегодня «низкие» орбиты (между 150 и 2000 км), на которых ведется наблюдение за Землей, и геостационарные (36 000 км), используемые для телекоммуникации, напоминают своеобразную «космическую помойку». Виноваты в этом прежде всего Соединенные Штаты Америки, за которыми (в 1994 г.) числилось 2676 предметов, Россия (2359) и Западная Европа, правда в меньшей степени (500).