Разрывающий естественный отбор кратко. Естественный отбор и борьба за существование. Естественный отбор - это

Ситуацию, а можно действовать наугад. Достаточно создавать широкий спектр разнообразных особей - и, в конечном счёте, выживут наиболее приспособленные.

- Сначала появляется особь с новыми, совершенно случайными, свойствами

- Потом она оказывается или не оказывается способной оставить потомство, в зависимости от этих свойств

- Наконец, если исход предыдущего этапа оказывается положительным, то она оставляет потомство и её потомки наследуют новоприобретённые свойства

В настоящее время, отчасти наивные взгляды самого Дарвина оказались частично переработаны. Так, Дарвин представлял, что изменения должны происходить очень плавно, а спектр изменчивости является непрерывным. Сегодня, однако, механизмы естественного отбора объясняются при помощи генетики , которая вносит некоторое своеобразие в эту картину. Мутации в генах , которые работают на первом этапе описанного выше процесса, являются существенно дискретными. Ясно, однако, что основная суть идеи Дарвина осталась без изменений.

Формы естественного отбора

Движущий отбор

Движущий отбор - форма естественного отбора, когда условия среды способствуют определённому направлению изменения какого-либо признака или группы признаков. При этом иные возможности изменения признака подвергаются отрицательному отбору. В результате в популяции от поколения к поколению происходит сдвиг средней величины признака в определённом направлении. При этом давление движущего отбора должно отвечать приспособительным возможностям популяции и скорости мутационных изменений (в ином случае давление среды может привести к вымиранию).

Современным случаем движущего отбора является «индустриальный меланизм английских бабочек». «Индустриальный меланизм» представляет собой резкое повышение доли меланистических (имеющих тёмную окраску) особей в тех популяциях бабочек, которые обитают в промышленных районах. Из-за промышленного воздействия стволы деревьев значительно потемнели, а также погибли светлые лишайники, из-за чего светлые бабочки стали лучше видны для птиц, а тёмные - хуже. В XX веке в ряде районов доля тёмноокрашенных бабочек достигла 95 %, в то время как впервые тёмная бабочка (Morfa carbonaria) была отловлена в 1848 году.

Движущий отбор осуществляется при изменении окружающей среды или приспособлении к новым условиям при расширении ареала. Он сохраняет наследственные изменения в определенном направлении, перемещая соответственно и норму реакции. Например, при освоении почвы, как среды обитания у различных неродственных групп животных конечности превратились в роющие.

Стабилизирующий отбор

Стабилизирующий отбор - форма естественного отбора, при котором действие направлено против особей, имеющих крайние отклонения от средней нормы, в пользу особей со средней выраженностью признака.

Описано множество примеров действия стабилизующего отбора в природе. Например, на первый взгляд кажется, что наибольший вклад в генофонд следующего поколения должны вносить особи с максимальной плодовитостью. Однако наблюдения над природными популяциями птиц и млекопитающих показывают, что это не так. Чем больше птенцов или детенышей в гнезде, тем труднее их выкормить, тем каждый из них меньше и слабее. В результате наиболее приспособленными оказываются особи со средней плодовитостью.

Отбор в пользу средних значений был обнаружен по множеству признаков. У млекопитающих новорожденные с очень низким и очень высоким весом чаще погибают при рождении или в первые недели жизни, чем новорожденные со средним весом. Учет размера крыльев у птиц, погибших после бури, показал, что большинство из них имели слишком маленькие или слишком большие крылья. И в этом случае наиболее приспособленными оказались средние особи.

Дизруптивный отбор

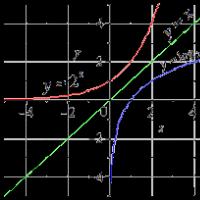

Дизруптивный (разрывающий) отбор - форма естественного отбора, при котором условия благоприятствуют двум или нескольким крайним вариантам (направлениям) изменчивости, но не благоприятствуют промежуточному, среднему состоянию признака. В результате может появиться несколько новых форм из одной исходной. Дизруптивный отбор способствует возникновению и поддержанию полиморфизма популяций, а в некоторых случаях может служить причиной видообразования.

Одна из возможных в природе ситуаций, в которой, вступает в действие дизруптивный отбор, - когда полиморфная популяция занимает неоднородное местообитание. При этом разные формы приспосабливаются к различным экологическим нишам или субнишам.

Примером дизруптивного отбора является образование двух рас у погремка лугового на сенокосных лугах. В нормальных условиях сроки цветения и созревания семян у этого растения покрывают всё лето. Но на сенокосных лугах семена дают преимущественно те растения, которые успевают отцвести и созреть либо до периода покоса, либо цветут в конце лета, после покоса. В результате образуются две расы погремка - ранне- и позднецветущая.

Дизруптивный отбор осуществлялся искусственно в экспериментах с дрозофилами. Отбор проводился по числу щетинок, оставлялись лишь особи с малым и большим количеством щетинок. В результате примерно с 30-го поколения две линии разошлись очень сильно, несмотря на то, что мухи продолжали скрещиваться между собой, осуществляя обмен генами. В ряде других экспериментов (с растениями) интенсивное скрещивание препятствовало эффективному действию дизруптивного отбора.

Отсекающий отбор

Отсекающий отбор - форма естественного отбора. Его действие противоположно положительному отбору. Отсекающий отбор выбраковывает из популяции подавляющее большинство особей, несущих признаки, резко снижающие жизнеспособность при данных условиях среды. С помощью отсекающего отбора из популяции удаляются сильно вредные аллели. Также отсекающему отбору могут подвергаться особи с хромосомными перестройками и набором хромосом, резко нарушающими нормальную работу генетического аппарата.

Положительный отбор

Положительный отбор - форма естественного отбора. Его действие противоположно отсекающему отбору . Положительный отбор увеличивает в популяции число особей, обладающих полезными признаками, повышающими жизнеспособность вида в целом. С помощью положительного отбора и отсекающего отбора совершается изменение видов (а не только посредством уничтожения ненужных особей, тогда любое развитие должно остановиться, но этого не происходит).

Среди примеров положительного отбора: чучело археоптерикса можно использовать как планер, а чучело ласточки или чайки нельзя. Но первые птицы летали лучше археоптерикса. Другой пример положительного отбора - появление хищников , превосходящих своими «умственными способностями» многих других теплокровных . Или появление таких рептилий, как крокодилы , обладающих четырехкамерным сердцем и способных жить как на земле, так и в воде.

Частные направления естественного отбора

- Выживание наиболее приспособленных к условиям обитания видов и популяций , например видов, обладающих жабрами в воде, поскольку приспособленность позволяет выигрывать борьбу за выживание.

- Выживание физически здоровых организмов.

- Выживание физически сильнейших организмов, поскольку физическая борьба за ресурсы является неотъемлемой частью жизни. Имеет значение во внутривидовой борьбе.

- Выживание наиболее сексуально успешных организмов, поскольку половое размножение является доминирующим способом размножения. В данном случае в дело вступает половой отбор .

Однако все эти случаи являются частными, а главным остаётся успешное сохранение во времени. Поэтому иногда эти направления нарушаются ради следования главной цели.

Роль естественного отбора в эволюции

Дарвин долго не решался обнародовать свою теорию, т.к. видел проблему муравьёв , которую можно было объяснить только с позиций генетики.

См. также

Ссылки

- «Проблемы макроэволюции» - сайт палеонтолога А. В. Маркова

- «Формы естественного отбора» - статья с хорошо известными примерами: цвет бабочек, устойчивость людей к малярии и прочее

- «Эволюция на основе закономерностей» - статья о том, велика ли роль мутаций в процессе эволюции, или какие-то признаки существуют заранее, а затем развиваются под действием движущего отбора

| Эволюционная биология | |

|---|---|

| Механизмы и процессы | Адаптация Видообразование Генетический дрейф Естественный отбор Наследственность Изменчивость Микроэволюция Макроэволюция Мутации Перенос генов |

| Возникновение жизни | Химическая эволюция Гипотеза мира РНК Биологическая эволюция |

| История эволюционного учения | |

Естественный отбор - природный процесс, при котором из всех живых организмов сохраняются во времени только те, которые обладают качествами, способствующими успешному воспроизведению себе подобных. По представлениям синтетической теории эволюции, естественный отбор является одним из важнейших факторов эволюции.

Механизм естественного отбораИдею о том, что в живой природе действует механизм, подобный искусственному отбору, впервые высказали английские учёные Чарльз Дарвин и Альфред Уоллес. Суть их идеи состоит в том, что для появления удачных созданий, природе вовсе не обязательно понимать и анализировать ситуацию, а можно действовать наугад. Достаточно создавать широкий спектр разнообразных особей - и, в конечном счёте, выживут наиболее приспособленные.

1. Сначала появляется особь с новыми, совершенно случайными, свойствами

2. Потом она оказывается или не оказывается способной оставить потомство, в зависимости от этих свойств

3. Наконец, если исход предыдущего этапа оказывается положительным, то она оставляет потомство и её потомки наследуют новоприобретённые свойства

В настоящее время, отчасти наивные взгляды самого Дарвина оказались частично переработаны. Так, Дарвин представлял, что изменения должны происходить очень плавно, а спектр изменчивости является непрерывным. Сегодня, однако, механизмы естественного отбора объясняются при помощи генетики, которая вносит некоторое своеобразие в эту картину. Мутации в генах, которые работают на первом этапе описанного выше процесса, являются существенно дискретными. Ясно, однако, что основная суть идеи Дарвина осталась без изменений.

Формы естественного отбора

Движущий отбор - форма естественного отбора, когда условия среды способствуют определённому направлению изменения какого-либо признака или группы признаков. При этом иные возможности изменения признака подвергаются отрицательному отбору. В результате в популяции от поколения к поколению происходит сдвиг средней величины признака в определённом направлении. При этом давление движущего отбора должно отвечать приспособительным возможностям популяции и скорости мутационных изменений (в ином случае давление среды может привести к вымиранию).

Современным случаем движущего отбора является «индустриальный меланизм английских бабочек». «Индустриальный меланизм» представляет собой резкое повышение доли меланистических (имеющих тёмную окраску) особей в тех популяциях бабочек, которые обитают в промышленных районах. Из-за промышленного воздействия стволы деревьев значительно потемнели, а также погибли светлые лишайники, из-за чего светлые бабочки стали лучше видны для птиц, а тёмные - хуже. В XX веке в ряде районов доля тёмноокрашенных бабочек достигла 95 %, в то время как впервые тёмная бабочка (Morfa carbonaria) была отловлена в 1848 году.

Движущий отбор осуществляется при изменении окружающей среды или приспособлении к новым условиям при расширении ареала. Он сохраняет наследственные изменения в определенном направлении, перемещая соответственно и норму реакции. Например, при освоении почвы, как среды обитания у различных неродственных групп животных конечности превратились в роющие.

Стабилизирующий отбор - форма естественного отбора, при котором действие направлено против особей, имеющих крайние отклонения от средней нормы, в пользу особей со средней выраженностью признака.

Описано множество примеров действия стабилизующего отбора в природе. Например, на первый взгляд кажется, что наибольший вклад в генофонд следующего поколения должны вносить особи с максимальной плодовитостью. Однако наблюдения над природными популяциями птиц и млекопитающих показывают, что это не так. Чем больше птенцов или детенышей в гнезде, тем труднее их выкормить, тем каждый из них меньше и слабее. В результате наиболее приспособленными оказываются особи со средней плодовитостью.

Отбор в пользу средних значений был обнаружен по множеству признаков. У млекопитающих новорожденные с очень низким и очень высоким весом чаще погибают при рождении или в первые недели жизни, чем новорожденные со средним весом. Учет размера крыльев у птиц, погибших после бури, показал, что большинство из них имели слишком маленькие или слишком большие крылья. И в этом случае наиболее приспособленными оказались средние особи.

Дизруптивный (разрывающий) отбор - форма естественного отбора, при котором условия благоприятствуют двум или нескольким крайним вариантам (направлениям) изменчивости, но не благоприятствуют промежуточному, среднему состоянию признака. В результате может появиться несколько новых форм из одной исходной. Дизруптивный отбор способствует возникновению и поддержанию полиморфизма популяций, а в некоторых случаях может служить причиной видообразования.

Одна из возможных в природе ситуаций, в которой, вступает в действие дизруптивный отбор, - когда полиморфная популяция занимает неоднородное местообитание. При этом разные формы приспосабливаются к различным экологическим нишам или субнишам.

Примером дизруптивного отбора является образование двух рас у погремка лугового на сенокосных лугах. В нормальных условиях сроки цветения и созревания семян у этого растения покрывают всё лето. Но на сенокосных лугах семена дают преимущественно те растения, которые успевают отцвести и созреть либо до периода покоса, либо цветут в конце лета, после покоса. В результате образуются две расы погремка - ранне- и позднецветущая.

Дизруптивный отбор осуществлялся искусственно в экспериментах с дрозофилами. Отбор проводился по числу щетинок, оставлялись лишь особи с малым и большим количеством щетинок. В результате примерно с 30-го поколения две линии разошлись очень сильно, несмотря на то, что мухи продолжали скрещиваться между собой, осуществляя обмен генами. В ряде других экспериментов (с растениями) интенсивное скрещивание препятствовало эффективному действию дизруптивного отбора.

Отсекающий отбор - форма естественного отбора. Его действие противоположно положительному отбору. Отсекающий отбор выбраковывает из популяции подавляющее большинство особей, несущих признаки, резко снижающие жизнеспособность при данных условиях среды. С помощью отсекающего отбора из популяции удаляются сильно вредные аллели. Также отсекающему отбору могут подвергаться особи с хромосомными перестройками и набором хромосом, резко нарушающими нормальную работу генетического аппарата.

Положительный отбор - форма естественного отбора. Его действие противоположно отсекающему отбору. Положительный отбор увеличивает в популяции число особей, обладающих полезными признаками, повышающими жизнеспособность вида в целом. С помощью положительного отбора и отсекающего отбора совершается изменение видов (а не только посредством уничтожения ненужных особей, тогда любое развитие должно остановиться, но этого не происходит). Среди примеров положительного отбора: чучело археоптерикса можно использовать как планер, а чучело ласточки или чайки нельзя. Но первые птицы летали лучше археоптерикса.

Другой пример положительного отбора - появление хищников, превосходящих своими «умственными способностями» многих других теплокровных. Или появление таких рептилий, как крокодилы, обладающих четырехкамерным сердцем и способных жить как на земле, так и в воде.

Палеонтолог Иван Ефремов утверждал, что человек прошел не только отбор на лучшую приспособленность к условиям окружающей среды, но и «отбор на социальность» - выживали те сообщества, члены которых лучше поддерживали друг друга. Это еще один из примеров положительного отбора.

Частные направления естественного отбора

· Выживание наиболее приспособленных к условиям обитания видов и популяций, например видов, обладающих жабрами в воде, поскольку приспособленность позволяет выигрывать борьбу за выживание.

· Выживание физически здоровых организмов.

· Выживание физически сильнейших организмов, поскольку физическая борьба за ресурсы является неотъемлемой частью жизни. Имеет значение во внутривидовой борьбе.

· Выживание наиболее сексуально успешных организмов, поскольку половое размножение является доминирующим способом размножения. В данном случае в дело вступает половой отбор.

Однако все эти случаи являются частными, а главным остаётся успешное сохранение во времени. Поэтому иногда эти направления нарушаются ради следования главной цели.

Роль естественного отбора в эволюцииЧ. Дарвин полагал естественный отбор основополагающим фактором эволюции живого (селекционизм в биологии). Накопление в конце XIX - начале XX века сведений по генетике, в частности обнаружение дискретного характера наследования фенотипических признаков, подтолкнуло многих исследователей к пересмотру указанного тезиса Дарвина: в качестве чрезвычайно важных факторов эволюции стали рассматриваться мутации генотипа (мутационизм Г. де Фриза, сальтационизм Р. Гольдшмитда и др.). С другой стороны, открытие известных корреляций среди признаков родственных видов (закон гомологических рядов) Н. И. Вавилова привело к формулировке гипотез об эволюции на основе закономерностей, а не случайной изменчивости (номогенез Л. С. Берга, батмогенез Э. Д. Копа и др.). В 1920-1940-е г. г. в эволюционной биологии интерес к селекционистским теориям возродился благодаря синтезу классической генетики и теории естественного отбора.

Разработанная в результате этого синтетическая теория эволюции (СТЭ), часто называемая неодарвинизмом, опирается на количественный анализ частоты аллелей в популяциях, изменяющейся под влиянием естественного отбора. Тем не менее, открытия последних десятилетий в различных областях научного знания - от молекулярной биологии с её теорией нейтральных мутаций М. Кимуры и палеонтологии с её теорией прерывистого равновесия С. Дж. Гоулда и Н. Элдриджа (в которой вид понимается как относительно статическая фаза эволюционного процесса) до математики с её теорией бифуркаций и фазовых переходов - свидетельствуют о недостаточности классической СТЭ для адекватного описания всех аспектов биологической эволюции. Дискуссия о роли различных факторов в эволюции продолжается и сегодня, и эволюционная биология подошла к необходимости своего очередного, третьего синтеза.

Возникновение адаптаций в результате естественного отбора

Адаптациями называются свойства и признаки организмов, которые обеспечивают приспособление к той среде, в которой эти организмы живут. Адаптацией также называют процесс возникновения приспособлений. Выше мы рассмотрели, как некоторые адаптации возникают в результате естественного отбора. Популяции березовой пяденицы приспособились к изменившимся внешним условиям благодаря накоплению мутаций темной окраски. В популяциях человека, населяющих малярийные районы, адаптация возникла благодаря распространению мутации серповидно-клеточной анемии. И в том, и в другом случае, адаптация достигается за счет действия естественного отбора.

При этом материалом для отбора служит наследственная изменчивость, накопленная в популяциях. Поскольку разные популяции отличаются друг от друга по набору накопленных мутаций, то к одним и тем же факторам внешней среды они приспосабливаются по-разному. Так, африканские популяции адаптировались к жизни в малярийных районах за счет накопления мутаций серповидно-клеточной анемии Hb S , а в популяциях, населяющих юго-восточную Азию устойчивость к малярии сформировалась на основе накопления ряда других мутаций, которые в гомозиготном состоянии также вызывают болезни крови, а в гетерозиготном - обеспечивают защиту от малярии.

Эти примеры иллюстрируют роль естественного отбора в формировании адаптаций. Нужно, однако, ясно понимать, что это – частные случаи относительно простых адаптаций, возникающих за счет селективного размножения носителей единичных «полезных» мутаций. Маловероятно, что большинство адаптаций возникло таким путем.

Покровительственная, предостерегающая и подражательная окраска. Рассмотрим, например, такие широко распространенные адаптации, как покровительственная, предостерегающая и подражательная окраска (мимикрия). Покровительственная окраска позволяет животным становится незаметными, сливаясь с субстратом. Одни насекомые поразительно сходны с листьями деревьев, на которых они обитают, другие напоминают засохшие веточки или шипы на стволах деревьев. Эти морфологические адаптации дополняются поведенческими приспособлениями. Насекомые выбирают для укрытия именно те места, где они менее заметны.

Несъедобные насекомые и ядовитые животные - змеи и лягушки, имеют яркую, предостерегающую окраску. Хищник, раз столкнувшись с таким животным, надолго ассоциирует этот тип окраски с опасностью. Этим пользуются некоторые неядовитые животные. Они приобретают поразительное сходство с ядовитыми, и тем самым снижают опасность со стороны хищников. Уж имитирует окраску гадюки, муха подражает пчеле. Это явление называется мимикрией.

Как возникли все эти удивительные приспособления? Маловероятно, чтобы единичная мутация могла обеспечивать такое точное соответствие между крылом насекомого и живым листом, между мухой и пчелой. Невероятно, чтобы единственная мутация заставляла покровительственно окрашенное насекомое прятаться именно на тех листьях, на которые оно похоже. Очевидно, что такие приспособления как покровительственная и предостерегающая окраски и мимикрия возникали путем постепенного отбора всех тех мелких уклонений в форме тела, в распределении определенных пигментов, во врожденном поведении, которые существовали в популяциях предков этих животных. Одной из важнейших характеристик естественного отбора является его кумулятивность – его способность накапливать и усиливать эти уклонения в ряду поколений, слагая изменения отдельных генов и контролируемых ими систем организмов.

Самая интересная и трудная проблема – это начальные стадии возникновения адаптаций. Понятно, какие преимущества дает почти идеальное сходство богомола с сухим сучком. Но какие преимущества могли быть у его далекого предка, который лишь отдаленно напоминал сучок? Неужели хищники так глупы, что их можно так легко обмануть? Нет, хищники отнюдь не глупы, и естественные отбор из поколения в поколение «учит» их все лучше и лучше распознавать уловки их добычи. Даже идеальное сходство современного богомола с сучком не дает ему 100-процентной гарантии, что ни одна птица его никогда не заметит. Однако его шансы ускользнуть от хищника выше, чем у насекомого с менее совершенной покровительственной окраски. Точно также, у его далекого предка, лишь чуть-чуть похожего на сучок, шансы на жизнь были несколько выше, чем у его родственника вовсе на сучок не похожего. Конечно, птица, которая сидит рядом с ним, в ясный день легко его заметит. Но если день туманный, если птица не сидит рядом, а пролетает мимо и решает не тратить времени на то, что может быть богомолом, а может быть и сучком, тогда и минимальное сходство сохраняет жизнь носителю этого едва заметного сходства. Его потомки, которые унаследуют это минимальное сходство, будут более многочисленны. Их доля в популяции станет больше. Это осложнит жизнь птицам. Среди них станут более успешными те, кто точнее будет распознавать замаскированную добычу. Вступает в действие тот самый принцип Красной Королевы, который мы обсуждали в параграфе, посвященном борьбе за существование. Чтобы сохранить преимущество в борьбе за жизнь, достигнутое за счет минимального сходства, виду-жертве приходится меняться.

Естественный отбор подхватывает все те мельчайшие изменения, которые усиливают сходство в окраске и форме с субстратом, сходство между съедобным видом и тем несъедобным видом, которому он подражает. Следует учитывать, что разные виды хищников пользуются разными методами поиска добычи. Одни обращают внимание на форму, другие на окраску, одни обладают цветным зрением, другие нет. Поэтому естественный отбор автоматически усиливает, насколько это возможно, сходство между имитатором и моделью и приводит к тем изумительным адаптациям, которые мы наблюдаем в живой природе.

Возникновение сложных адаптаций

Многие адаптации производят впечатление тщательно продуманных и направленно спланированных устройств. Как такая сложнейшая структура как глаз человека могла возникнуть путем естественного отбора случайно возникавших мутаций?

Ученые предполагают, что эволюция глаза началась с небольших групп светочувствительных клеток на поверхности тела наших очень далеких предков, живших около 550 млн. лет назад. Способность различать свет и тьму была, безусловно, полезна для них, повышала их шансы на жизнь по сравнению с их абсолютно слепыми сородичами. Случайно возникшее искривление «зрительной» поверхности улучшило зрение, это позволяло определить направление на источник света. Возник глазной бокал. Вновь возникающие мутации могли вести к сужению и расширению отверстия глазного бокала. Сужение постепенно улучшало зрение – свет стал проходить через узкую диафрагму. Как видите, каждый шаг повышал приспособленность тех особей, которые менялись в «правильном» направлении. Светочувствительные клетки формировали сетчатку. Со временем в передней части глазного яблока сформировался хрусталик, выполняющий функцию линзы. Он возник, по-видимому, как прозрачная двухслойная структура, наполненная жидкостью.

Ученые попытались смоделировать этот процесс на компьютере. Они показали, что глаз, подобный сложному глазу моллюска, мог возникнуть из слоя фоточувствительных клеток при относительно мягком отборе всего за 364 000 поколений. Иными словами, животные, у которых смена поколений происходит каждый год, могли сформировать полностью развитый и оптически совершенный глаз в менее, чем за полмиллиона лет. Эта очень короткий срок для эволюции, если учесть что средний возраст вида у моллюсков равняется нескольким миллионам лет.

Все предполагаемые стадии эволюции глаза человека мы можем обнаружить среди ныне живущих животных. Эволюция глаза шла разными путями в разных типах животных. Благодаря естественному отбору независимо возникло множество разных форм глаза, и человеческий глаз – только один из них, причем не самый совершенный

Если внимательно рассмотреть конструкцию глаза человека и других позвоночных животных, можно обнаружить целый ряд странных несообразностей. Когда свет попадает в глаз человека он проходит через хрусталик и попадает на светочувствительные клетки сетчатки. Свет вынужден пробиваться через густую сеть капилляров и нейронов, чтобы попасть на фоторецепторный слой. Как это ни удивительно, но нервные окончания подходят к светочувствительным клеткам не сзади, а спереди! Более того, нервные окончания собираются в оптический нерв, который отходит от центра сетчатки, и создает тем самым слепое пятно. Чтобы компенсировать затенение фоторецепторов нейронами и капиллярами и избавится от слепого пятна, наш глаз постоянно движется, посылая в мозг серию разных проекций одного и того же изображения. Наш мозг производит сложнейшие операции, складывая эти изображения, вычитая тени, и вычисляя реальную картину. Всех этих сложностей можно было бы избежать, если бы нервные окончания подходили к нейронам не спереди, а сзади как, например, у осьминога.

Само несовершенство глаза позвоночных проливает свет на механизмы эволюции путем естественного отбора. Мы уже не раз говорили о том, что отбор всегда действует «здесь и сейчас». Он сортирует разные варианты уже существующих структур, выбирая и слагая вместе лучшие из них: лучшие «здесь и сейчас», безотносительно к тому, во что эти структуры могут превратиться в далеком будущем. Поэтому ключ к объяснению и совершенств и несовершенств современных структур следует искать в прошлом. Ученые считают, что все современные позвоночные произошли от животных подобных ланцетнику. У ланцетника светочувствительные нейроны располагаются на переднем конце нервной трубки. Перед ними расположены нервные и пигментные клетки, которые прикрывают фоторецепторы от света попадающего спереди. Ланцетник принимает световые сигналы, приходящие с боков его прозрачного тела. Можно думать, что у общего предка позвоночных глаз был устроен сходным образом. Затем эта плоская структура стала преобразовываться в глазной бокал. Передняя часть нервной трубки впячивалась внутрь, и нейроны, находившиеся впереди рецепторных клеток, оказались поверх них. Процесс развития глаза у эмбрионов современных позвоночных в известном смысле воспроизводит последовательность событий, происходивших в далеком прошлом.

Эволюция не создает новых конструкций «с чистого листа», она меняет (часто неузнаваемо меняет) старые конструкции, так чтобы каждый этап этих изменений был приспособительным. Любое изменение должно повышать приспособленность его носителей или, хотя бы, не снижать ее. Эта особенность эволюции ведет к неуклонному совершенствованию различных структур. Она же является причиной несовершенства многих адаптаций, странных несообразностей в строении живых организмов.

Следует помнить, однако, что все приспособления, сколь бы совершенны они ни были, носят относительный характер. Понятно, что развитие способности к полету не очень хорошо совмещается с возможностью быстро бегать. Поэтому птицы, обладающие наилучшими способностями к полету, - плохие бегуны. Напротив, страусы, которые не способны летать, прекрасно бегают. Приспособление к определенным условиям может быть бесполезно или даже вредно при появлении новых условий. Однако условия обитания меняются постоянно и иногда очень резко. В этих случаях накопленные ранее адаптации могут затруднить формирование новых, что может вести к вымиранию больших групп организмов, как это случилось более 60-70 млн лет назад с некогда очень многочисленными и разнообразными динозаврами.

Движущий отбор был описан Ч. Дарвином. Само название "движущий" говорит о том, что такой отбор определяет направление эволюции. При движущей форме отбора происходит отсев мутаций с одним средним значением признака, которые заменяются мутациями с другим средним значением признака. Это форма отбора выявляется легче других, В итоге действия движущей формы отбора, например, возникает увеличение размеров потомков по сравнению с предками (в эволюционном ряду лошадиных от имевшего размеры с лисицу ископаемого фенакодуса до современных осла, зебры, лошади). Другие формы могут уменьшаться в размерах. Так, на острова Средиземного моря попали в конце третичного периода слоны. В условиях ограниченных ресурсов островных лесов преимущество имели особи с небольшими размерами. Мутации карликовости подхватывались движущей формой отбора, а исходные аллели, определявшие нормальный для слонов размер, отсеивались вследствие гибели крупных особей. В результате на островах Средиземноморья возникли карликовые слоны ростом до полутора метров (они были истреблены первыми охотниками, заселившими эти острова). Ч. Дарвин объяснял происхождение многих бескрылых насекомых, живущих на океанических островах, действием движущего отбора.

Классическим примером действия движущего отбора в природе служит так называемый индустриальный меланизм. В районах, не подвергавшихся индустриализации, у бабочки березовой пяденицы белая окраска соответствует светлой березовой коре. Среди светлых бабочек на стволах берез встречались и темные, но они были хорошо заметны и склевывались птицами. Развитие промышленности привело к загрязнению воздуха, и белые березы покрылись слоем копоти. Теперь на темных стволах птицы гораздо легче замечали не темных, и типичных светлых бабочек. Постепенно в загрязненных районах частота встречаемости темных (мутантных) особей резко возросла и они стали преобладающими, хотя еще сравнительно недавно встречались исключительно редко ( табл. 6).

Убедительный пример движущего отбора - выработка у микроорганизмов, насекомых, мышевидных грызунов устойчивости к антибиотикам и ядохимикатам. Многочисленными исследованиями установлено, что воздействие на микроорганизмы различными антибиотиками обусловливает за относительно короткий срок устойчивость к дозам, во много раз превышающим исходную. Это объясняется тем, что антибиотики выступают в качестве фактора отбора, способствующего выживанию устойчивых к нему мутантных форм. Благодаря быстрому размножению микроорганизмов мутантные особи увеличиваются в числе и образуют новые популяции, невосприимчивые к действию антибиотиков. Увеличение дозы или применение более сильных препаратов вновь создает условия для действия движущего отбора, в результате которого образуются все более и более устойчивые популяции микроорганизмов. Вот почему в медицине неуклонно идет поиск новых форм антибиотиков, к которым еще не приобрели устойчивости патогенные микробы.

В странах с передовой сельскохозяйственной культурой все чаще отказываются от химических средств защиты растений от вредителей (насекомых, грибков), поскольку через ограниченное число поколений движущим отбором фиксируются у вредителей мутации устойчивости к химическим веществам. Вместо химической обработки признано целесообразным через 10-12 лет заменять старый сорт новым, которого еще "не нашли" вредители.

В 1859 году английский ученый Чарльз Дарвин опубликовал свой фундаментальный труд «Происхождение видов путем естественного отбора». В этой книге впервые была сформулирована современная теория эволюции. Ее движущая сила - естественный отбор, который, в свою очередь, делится на несколько видов, в том числе и Примеры этой гипотезы, данные в «Происхождении видов», наглядно продемонстрировали, как работает механизм развития жизни на земле.

Сущность движущего отбора

Принцип движущего отбора заключается в том, что особи, получившие некоторые отличия от общей нормы, принятой у вида, оказываются в преимущественном положении и в итоге выигрывают борьбу за выживание. Это долгий и сложный процесс. Внутривидовая изменчивость затрагивает все структуры и органы у каждого вида. Она касается как количественных признаков (присутствие или отсутствие вариации), так и качественных (размерных, счетных).

История развития млекопитающих дает исследователям многочисленные примеры движущей формы отбора. Наиболее изменчивые их признаки - число волос на единицу площади, масса различных органов, количество эритроцитов в крови. В ходе эволюции увеличивался размер человеческого мозга. Огромное количество вариаций заключается в особенностях прикрепления разных мышц, строении бронхиального древа легких, форме печени.

Сомнительные виды

Множество промежуточных видовых форм породил движущий отбор. Примеры данной группы приводил сам Дарвин. Это британский красный тетерев, произошедший от норвежского вида, насекомые Мадейры, птицы Всех их можно охарактеризовать как «сомнительные виды». Каковы их главные признаки? Это формы, значительно похожие на вид, но настолько сходные с некоторыми другими формами или тесно взаимосвязанные с ними промежуточными ступенями, что биологи не признают их в качестве самостоятельных видов.

Подобные живые существа - это звенья в эволюции. Сомнительные виды - это на самом деле зарождающиеся новые. Они еще не так хорошо обособлены от своих предков, но уже начали процесс отделения. Это и есть примеры движущего отбора у животных. Они вытекают в результате борьбы за жизнь. Как бы незначительны ни были случайные изменения в виде, если они хоть как-нибудь полезны, они, без сомнения, сохранятся и будут унаследованы потомством.

Птичий движущий отбор

Борьба за существование - это в первую очередь борьба за рацион. Если вид не сможет закрепить свое положение в пищевой цепи, он обязательно вымрет. Примеры движущей наглядно прослеживаются на аппетите животных.

Рассмотрим несколько видов птиц. за один день съедает массу насекомых, равноценную массе собственного тела, а приносит своим птенцам корм сотни раз в сутки, за одну порцию прихватывая по 5-6 гусениц. Мухоловка-пеструшка скармливает потомству по килограмму жуков и червей за две недели. Королек может за год съесть до 10 миллионов насекомых в год. Американской пустельге за этот же срок необходимо поймать до 300 мышей и десятки мелких птиц. Корм, доставляемый скворцами своим птенцам, может наполнить три скворечника.

Каждый из этих случаев - пример действия движущей формы естественного отбора. Изменения желудка, кишечника и клюва постепенно меняли птиц. Некоторые из них становились выносливее и плодовитее, другие стали крупными хищниками, третьи вымерли, оставшись без пищи и превратившись в корм для соседей.

Господствующие виды

Многообразие порождается в том случае, если животное или растение широко распространенно по всему свету. Дарвин также называл эти виды господствующими. Именно их чаще всего выделяет движущий отбор. Пример - обитающая в разных районах Евразии Она образует несколько географических форм, постоянно сменяющих друг друга. Лисицы, обитающие на севере, гораздо крупнее лисиц, обитающих на юге, в зоне степей и полупустынь. Самые мелкие из них живут в Средней Азии, и особенно в Афганистане.

Широкий диапазон лисьего мира - результат эволюции, которую проделал движущий отбор. Пример очевиден: на севере животным нужно быть выносливее, чем на юге. Это связано и с климатическими условиями, и с опасными соседями. В ходе миграции лис на юг каждое новое поколение становилось все меньше в результате небольших естественных изменений. Новые особи становились приспособленнее к степям и пустыням и продолжали завоевание незнакомых территорий.

Движущий отбор и кормовая база

Все примеры движущего естественного отбора показывают, что в каждом отдельно взятом случае природа сохраняет биологический баланс. Даже если новая разновидность получает преимущество и становится господствующей, у ее господства всегда есть предел. Этот принцип проявляет себя и в том случае, если человек пытается вмешаться в природные процессы.

В 1911 году на остров Прибылова неподалеку от Аляски было завезено 25 особей северных оленей. Они хорошо прижились на новом месте - в 1938-м их стало уже две тысячи. Особей оказалось слишком много, из-за чего была подорвана кормовая база и вся популяция постепенно вымерла. В 1950 году на острове осталось лишь 8 оленей. Характеристика движущего отбора и примеры показывают, что, если вид оказывается в слишком хороших условиях, он массово размножается, уничтожает необходимую для себя пищу, а в итоге гибнет и сам.

Похожая ситуация сложилась на аризонском плато Кейбаб, где люди, пытаясь восстановить численность чернохвостых оленей, перестреляли всех койотов и пум и запретили охоту. Превышение допустимой плотности населения было исходной точкой угасания популяции.

Случайность мутаций

Механизм движущего отбора действует хаотично. Дарвин не мог понять, как регулируются изменения, появляющиеся у новых поколений живых организмов. Ученые XX столетия пришли к выводу, что новые черты возникают у животных и растений в результате случайных мутаций. Они могут незаметно появиться и незаметно исчезнуть, но, если подобные изменения оказываются полезными для особи, они сохраняются и наследуются потомством.

Открывшие Австралию европейцы завезли на континент обыкновенную пчелу, которая быстро истребила туземных пчел, обладавших меньшим жалом. Этот случай искусственен. Его причиной стала деятельность человека. Но именно по такому же принципу действует и естественный движущий отбор.

Внутривидовая борьба

Борьба за выживание всегда упорна, но борьба за жизнь между особями и разновидностями одного и того же вида упорна вдвойне. Сказывается сходность в привычках и строении организма.

В Шотландии в XIX веке наблюдалось противостояние между двумя видами дроздов - увеличение численности дроздов-деряб привело к исчезновению певчих дроздов. Примером действия движущей формы естественного отбора является тот факт, что в России азиатские тараканы прусаки повсеместно вытеснили своих более крупных сородичей.

Межвидовая борьба

Примеры движущего отбора у растений также можно рассмотреть в контексте межвидовой борьбы. Хорошо знакомый каждому одуванчик обладает хохолками- летучками. Они переносят семена и тесно взаимосвязаны с густой заселенностью территорий, на которых есть это растение. Подобное строение помогает не только выживать, но и в огромном количестве размножаться. Семена на летучках способны далеко разноситься по воздуху и попадать на еще никем не занятую почву.

Экспансия

На первый взгляд, запас пищи в семенах многих растений не имеет никакого отношения к другим растениям. Однако на самом деле у них есть принципиально важное значение. Оно заключается в темпе роста всходов, вынужденных бороться с окружающей их посторонней растительностью. На ранних стадиях существования быстро развиваются молодые побеги гороха или бобов. В ходе собственной эволюции их семена стали получать большой запас пищи, что помогло им занять весомую нишу в органическом мире. Виды-конкуренты гороха и бобов, не получившие этого преимущества, проиграли межвидовую борьбу и исчезли с лица земли.

Вышеописанный пример показывает важную закономерность. Когда животное и растение попадает в новую страну и оказывается среди незнакомых прежде конкурентов, условия его жизни сильно меняются, даже если климат остается прежним. Для того чтобы закрепиться на новой территории, вид обязательно должен отклониться в своем развитии от предков.

Медленность отбора

Движущий отбор действует ежечасно и ежедневно. Он сохраняет и слагает полезные изменения, тем самым совершенствуя органическое существо в зависимости от условий его жизни. Отбор медленен и незаметен для человеческого глаза, но при этом неумолим. Эволюцию нельзя рассмотреть на протяжении нескольких поколений. Для этого ученым приходится изучать целые геологические эпохи и периоды длительностью в тысячи и миллионы лет.

Отбор может работать за счет признаков, казалось бы, совершенно несущественных. К примеру, насекомые, поедающие листья, отличаются зеленым цветом, а для питающихся корой деревьев характерен пятнисто-серый цвет. Если окрас изменится, эти существа станут заметными и уязвимыми перед хищниками. Точно так же для стада белых овец гибельно присутствие ягнят с хотя бы мелким черным пятном.

Корреляция и приспособление

Меняются не только в результате случайных мутаций, но и согласно принципу корреляции. В чем его сущность? Когда меняется одна часть организма, это обязательно приведет к изменениям других частей. Часто такие эволюционные повороты отличаются самым неожиданными свойствами.

Главная функция изменений - приспособление. Они могут проявляться на самых разных этапах жизни. Например, у птенцов-страусят на верхней части клюва возникают характерные роговые бугорки, которые также называются птенцовыми зубами. В первые же дни после вылупления из яйца они рассасываются и исчезают. Их единственное назначение - помочь птенцу разрушить скорлупу. Это так называемое эмбриональное приспособление. Оно позволяют виду увеличить свою рождаемость и эффективнее вести борьбу за выживание. За счет таких, казалось бы, незначительных черт и функционирует движущий отбор.

Представляет собой целостное учение об историческом развитии органического мира.

Сущность эволюционного учения заключается в следующих основных положениях:

1. Все виды живых существ, населяющих Землю, никогда не были кем-то созданы.

2. Возникнув естественным путем, органические формы медленно и постепенно преобразовывались и совершенствовались в соответствии с окружающими условиями.

3. В основе преобразования видов в природе лежат такие свойства организмов, как наследственность и изменчивость, а также постоянно происходящий в природе естественный отбор. Естественный отбор осуществляется через сложное взаимодействие организмов друг с другом и с факторами неживой природы; эти взаимоотношения Дарвин назвал борьбой за существование.

4. Результатом эволюции является приспособленность организмов к условиям их обитания и многообразие видов в природе.

Естественный отбор . Однако основная заслуга Дарвина в создании теории эволюции заключается в том, что он разработал учение о естественном отборе как ведущем и направляющем факторе эволюции. Естественный отбор, по Дарвину, — это совокупность происходящих в природе изменений, обеспечивающих выживание наиболее приспособленных особей и преимущественное оставление ими потомства, а также избирательное уничтожение организмов, оказавшихся неприспособленными к существующим или изменившимся условиям окружающей среды.

В процессе естественного отбора организмы адаптируются, т.е. у них развиваются необходимые приспособления к условиям существования. В результате конкуренции разных видов, имеющих сходные жизненные потребности, хуже приспособленные виды вымирают. Совершенствование механизма приспособления организмов приводит к тому, что постепенно усложняется уровень их организации и таким образом осуществляется эволюционный процесс. При этом Дарвин обращал внимание на такие характерные особенности естественного отбора, как постепенность и медленность процесса изменений и способность суммировать эти изменения в крупные, решающие причины, приводящие к формированию новых видов.

Исходя из того, что естественный отбор действует среди разнообразных и неравноценных особей, он рассматривается как совокупное взаимодействие наследственной изменчивости, преимущественного выживания и размножения индивидов и групп особей, лучше приспособленных, чем другие к данным условиям существования. Поэтому учение о естественном отборе как движущем и направляющем факторе исторического развития органического мира является главным в теории эволюции Дарвина.

Формы естественного отбора:

Движущий отбор — форма естественного отбора, которая действует при направленном изменении условий внешней среды. Описали Дарвин и Уоллес. В этом случае особи с признаками, которые отклоняются в определённую сторону от среднего значения, получают преимущества. При этом иные вариации признака (его отклонения в противоположную сторону от среднего значения) подвергаются отрицательному отбору.

В результате в популяции из поколения к поколению происходит сдвиг средней величины признака в определённом направлении. При этом давление движущего отбора должно отвечать приспособительным возможностям популяции и скорости мутационных изменений (в ином случае давление среды может привести к вымиранию).

Примером действия движущего отбора является «индустриальный меланизм» у насекомых. «Индустриальный меланизм» представляет собой резкое повышение доли меланистических (имеющих тёмную окраску) особей в тех популяциях насекомых (например, бабочек), которые обитают в промышленных районах. Из-за промышленного воздействия стволы деревьев значительно потемнели, а также погибли светлые лишайники, из-за чего светлые бабочки стали лучше видны для птиц, а тёмные — хуже.

В XX веке в ряде районов доля тёмноокрашенных бабочек в некоторых хорошо изученных популяциях березовой пяденицы в Англии достигла 95 %, в то время как впервые тёмная бабочка (morfa carbonaria) была отловлена в 1848 году.

Движущий отбор осуществляется при изменении окружающей среды или приспособлении к новым условиям при расширении ареала. Он сохраняет наследственные изменения в определённом направлении, перемещая соответственно и норму реакции. Например, при освоении почвы как среды обитания у различных неродственных групп животных конечности превратились в роющие.

Стабилизирующий отбор — форма естественного отбора, при которой его действие направлено против особей, имеющих крайние отклонения от средней нормы, в пользу особей со средней выраженностью признака. Понятие стабилизирующего отбора ввел в науку и проанализировал И. И. Шмальгаузен .

Описано множество примеров действия стабилизующего отбора в природе. Например, на первый взгляд кажется, что наибольший вклад в генофонд следующего поколения должны вносить особи с максимальной плодовитостью. Однако наблюдения над природными популяциями птиц и млекопитающих показывают, что это не так. Чем больше птенцов или детёнышей в гнезде, тем труднее их выкормить, тем каждый из них меньше и слабее. В результате наиболее приспособленными оказываются особи со средней плодовитостью.

Отбор в пользу средних значений был обнаружен по множеству признаков. У млекопитающих новорождённые с очень низким и очень высоким весом чаще погибают при рождении или в первые недели жизни, чем новорождённые со средним весом. Учёт размера крыльев у воробьёв, погибших после бури в 50-х годах под Ленинградом, показал, что большинство из них имели слишком маленькие или слишком большие крылья. И в этом случае наиболее приспособленными оказались средние особи.

Дизруптивный (разрывающий) отбор — форма естественного отбора, при которой условия благоприятствуют двум или нескольким крайним вариантам (направлениям) изменчивости, но не благоприятствуют промежуточному, среднему состоянию признака. В результате может появиться несколько новых форм из одной исходной. Дарвин описывал действие дизруптивного отбора, считая, что он лежит в основе дивергенции, хотя и не мог привести доказательств его существования в природе. Дизруптивный отбор способствует возникновению и поддержанию полиморфизма популяций, а в некоторых случаях может служить причиной видообразования.

Одна из возможных в природе ситуаций, в которой вступает в действие дизруптивный отбор, — когда полиморфная популяция занимает неоднородное местообитание. При этом разные формы приспосабливаются к различным экологическим нишам или субнишам.

Примером дизруптивного отбора является образование двух рас у погремка большого на сенокосных лугах. В нормальных условиях сроки цветения и созревания семян у этого растения покрывают всё лето. Но на сенокосных лугах семена дают преимущественно те растения, которые успевают отцвести и созреть либо до периода покоса, либо цветут в конце лета, после покоса. В результате образуются две расы погремка — ранне- и позднецветущая.

Дизруптивный отбор осуществлялся искусственно в экспериментах с дрозофилами. Отбор проводился по числу щетинок, оставлялись только особи с малым и большим количеством щетинок. В результате примерно с 30-го поколения две линии разошлись очень сильно, несмотря на то, что мухи продолжали скрещиваться между собой, осуществляя обмен генами. В ряде других экспериментов (с растениями) интенсивное скрещивание препятствовало эффективному действию дизруптивного отбора.

Половой отбор — это естественный отбор на успех в размножении. Выживание организмов является важным, но не единственным компонентом естественного отбора. Другим важным компонентом является привлекательность для особей противоположного пола. Дарвин назвал это явление половым отбором. «Эта форма отбора определяется не борьбой за существование в отношениях органических существ между собой или с внешними условиями, но соперничеством между особями одного пола, обычно самцами, за обладание особями другого пола».

Признаки, которые снижают жизнеспособность их носителей, могут возникать и распространяться, если преимущества, которые они дают в успехе размножения, значительно выше, чем их недостатки для выживания. При выборе самцов самки не задумываются о причинах своего поведения. Когда животное чувствует жажду, оно не рассуждает, что ему следует попить воды, для того чтобы восстановить водно-солевой баланс в организме — оно идет на водопой, потому что чувствует жажду.

Точно так же и самки, выбирая ярких самцов, следуют своим инстинктами — им нравятся яркие хвосты. Те, кому инстинкт подсказывал иное поведение, не оставили потомства. Логика борьбы за существование и естественного отбора — логика слепого и автоматического процесса, который, действуя постоянно из поколения в поколение, сформировал то удивительное разнообразие форм, окрасок и инстинктов, которое мы наблюдаем в мире живой природы.

При анализе причин повышения организации организмов или их приспособленности к условиям обитания Дарвин обратил внимание на то, что отбор не обязательно требует выбора лучших, он может сводиться лишь к уничтожению худших. Так именно и происходит при бессознательном отборе. А ведь уничтожение (элиминация) худших, менее приспособленных к существованию организмов в природе, можно наблюдать на каждом шагу. Следовательно, естественный отбор может осуществляться «слепыми» силами природы.

Дарвин подчеркивал, что выражение «естественный отбор» ни в коем случае не следует понимать в том смысле, что кто-нибудь ведет этот отбор, так как этот термин говорит о действии стихийных сил природы, в результате которых выживают приспособленные к данным условиям организмы и гибнут неприспособленные. Накопление полезных изменений приводит сначала к небольшим, а затем и к крупным изменениям. Так появляются новые разновидности, виды, роды и другие систематические единицы более высокого ранга. В этом заключается ведущая, творческая роль естественного отбора в эволюции.

Элементарные эволюционные факторы. Мутационный процесс и генетическая комбинаторика. Популяционные волны, изоляция, дрейф генов, естественный отбор. Взаимодействие элементарных эволюционных факторов.

Элементарные эволюционные факторы - это стохастические (вероятностные) процессы, протекающие в популяциях, которые служат источниками первичной внутрипопуляционной изменчивости.

3. Периодические с высокой амплитудой. Встречаются у самых разнообразных организмов. Часто носят периодический характер, например, в системе «хищник-жертва». Могут быть связаны с экзогенными ритмами. Именно этот тип популяционных волн играет наибольшую роль в эволюции.

Историческая справка. Выражение «волны жизни» («Wave of life»), вероятно, употребил впервые исследователь южноамериканских пампасов Хэдсон (W.H. Hudson, 1872-1873). Хэдсон отметил, что в благоприятных условиях (свет, частые ливни) сохранилась обыкновенно выгорающая растительность; обилие цветов породило обилие шмелей, затем мышей, а затем и птиц, кормившихся мышами (в т.ч., кукушек, аистов, болотных сов).

С.С. Четвериков обратил внимание на волны жизни, отметив появление в 1903 г. в Московской губернии некоторых видов бабочек, не обнаруживаемых там на протяжении 30…50 лет. Перед этим, в 1897 г. и несколько позже, отмечалось массовое появление непарного шелкопряда, оголившего громадные площади лесов и нанесшего существенный вред плодовым садам. В 1901 г. отмечалось появление в значительном количестве бабочки-адмирала. Результаты своих наблюдений он изложил в кратком очерке «Волны жизни» (1905).

Если в период максимальной численности популяции (например, миллион особей) появится мутация с частотой 10-6, то вероятность ее фенотипического проявления составит 10-12. Если в период спада численности до 1000 особей носитель этой мутации совершенно случайно выживет, то частота мутантного аллеля возрастет до 10-3. Эта же частота сохранится и в период последующего подъема численности, тогда вероятность фенотипического проявления мутации составит 10-6.

Изоляция. Обеспечивает проявление эффекта Болдуина в пространстве.

В большой популяции (например, с численностью миллион диплоидных особей) частота мутации порядка 10-6 означает, что примерно одна из миллиона особей является носителями нового мутантного аллеля. Соответственно, вероятность фенотипического проявления этого аллеля в диплоидной рецессивной гомозиготе составляет 10-12 (одна триллионная).

Если эту популяцию разбить на 1000 малых изолированных популяций по 1000 особей, то в одной из изолированных популяций наверняка окажется один мутантный аллель, и его частота составит 0,001. Вероятность его фенотипического проявления в ближайших последующих поколениях составит (10 - 3)2 = 10 - 6 (одна миллионная). В сверхмалых популяциях (десятки особей) вероятность проявления мутантного аллеля в фенотипе возрастает до (10 - 2)2 = 10 - 4 (одна десятитысячная).

Таким образом, лишь за счет изоляции малых и сверхмалых популяций шансы на фенотипическое проявление мутации в ближайших поколениях возрастут в тысячи раз. В то же время, трудно предположить, чтобы в разных малых популяциях совершенно случайно проявился в фенотипе один и тот же мутантный аллель. Скорее всего, каждая малая популяция будет характеризоваться высокой частотой одного или немногих мутантных аллелей: или a, или b, или c и т.д.

Естественный отбор — процесс, изначально определённый Чарльзом Дарвином как приводящий к выживанию и преимущественному размножению более приспособленных к данным условиям среды особей, обладающих полезными наследственными признаками. В соответствии с теорией Дарвина и современной синтетической теорией эволюции, основным материалом для естественного отбора служат случайные наследственные изменения — рекомбинация генотипов, мутации и их комбинации.