Образовательный результат в современном образовании. Фгос нового поколения о требованиях к результатам обучения. Умение осуществлять познавательные действия

Предметные, личностные и метапредметные результаты обучения

Ориентация на результаты образования - это важнейший компонент Федеральных государственных образовательных стандартов.

В концепции ФГОС указаны требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ, которые структурируются по ключевым задачам общего образования и включают в себя: предметные, метапредметные и личностные результаты

Предметные результаты обучения

Под предметными результатами понимаются результаты, которые достигаются обучающимися в процессе изучения предмета.

Требования к предметным результатам обучения отражены в документе «Фундаментальное ядро содержания общего образования». В нём указаны основные элементы научного знания по каждому предмету.

Эти результаты традиционно прописываются во всех методических пособиях, в большом количестве издающихся по любой школьной дисциплине. Предметные знания проверяются в тестах ЕГЭ и ГИА, и поэтому именно им учителя привыкли уделять главное внимание.

К сожалению, большинство учителей и родителей по-прежнему оценивают работу школы именно с позиций предметных знаний, не придавая должного значения развитию универсальных учебных навыков и личностному росту детей.

Личностные результаты

Можно структурировать в три блока:

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося;

смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла, учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и социальных мотивов;

морально этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения .

Один из самых серьезных вопросов: как оценить то, что невозможно измерить, т.е. личностные результаты, на формирование которых работает данная система. Можно ли оценить, насколько у обучающегося сформировано чувство ответственности и долга перед Родиной? Одним из способов оценивания личностных результатов предлагается лист самооценки, который заполняется в конце года или рефлексивный портфолио, в котором отражены все значимые события для учащегося: учебные достижения, участие во внеурочной деятельности (кружки, факультативы, экскурсии), волонтерство, общественно-полезный труд. Портфолио имеет рефлексивный характер, что также способствует формированию личностных результатов (способность оценить свой рост, свои достижения, определить направление дальнейшего пути).

Психолого-педагогическое сопровождение также играет в этом процессе значительную роль. Психологам и педагогам приходится писать характеристики студентов и оценивать уровень сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в:

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;

инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;

ценностно-смысловых установках обучающихся: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д.

Метапредметные результаты обучения

Это результаты деятельности на разных учебных предметах, применяемые обучащимися в обучении, на практике и перенос во внеучебную (жизненную) деятельность.

В соответствии с ФГОС, метапредметные результа ты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8. Смысловое чтение;

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. .

Современное образование становится все более личностно-ориентированным. Общество приходит к пониманию того, что истинным результатом образования является не просто получение знаний, а познавательное и личностное развитие учащихся в образовательном процессе. Происходит слияние педагогических и психологических целей обучения и воспитания. Совершенно очевидно, что предметные, метапредметные и личностные результаты обучения не могут быть отделены друг от друга и представляют собой триединую задачу современного образования . Эти способности, умения, установки, квалифицируются в новом образовательном стандарте как личностные , подлежащие формированию и развитию у учащихся на всех ступенях обучения - УУД .

Универсальные учебные действия (УУД)

В широком значении термин « универсальные учебные действия » трактуется как «умение учиться», т. е. как способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта;

В узком значении этот термин означает совокупность способов действий обучающегося, обеспечивающих его способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.

Таким образом, универсальные учебные действия являются связаны с метапредметными результатами обучения.

Внимательный читатель ФГОС, конечно же обратил внимание на то, что умения и навыки, обозначенные в новых документах, как метапредметные результаты, всегда занимали важное место в работе хороших педагогов, но впервые в истории отечественной педагогики они выделены в отдельное направление педагогической деятельности.

Основой для разработки понятия служит деятельностный подход, базирующийся на положениях научной школы , , , , . В данном подходе наиболее полно раскрыты основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, а также общая структура учебной деятельности учащихся .

УУД являются одним из ключевых понятий в

Виды универсальных учебных действий

Выделяется 4 вида универсальных учебных действий:

личностные - личностное самоопределение, ценностно-смысловая ориентация учащихся и нравственно-этическое оценивание (то есть умение ответить на вопрос: «Что такое хорошо, что такое плохо?»), смыслообразование (соотношение цели действия и его результата, то есть умение ответить на вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня учение?») и ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;

познавательные:

общеучебные действия - умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти информацию для её решения, уметь работать с информацией, структурировать полученные знания;

логические учебные действия - умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказывать свои суждения;

постановка и решение проблемы - умение сформулировать проблему и найти способ её решения;

коммуникативные - умение вступать в диалог и вести его, учитывая особенности общения с различными группами людей или текстом (книгой);

регулятивные - целеполагание, планирование, корректировка плана .

В следующей таблице можно рассмотреть примеры развития УУД на отдельных этапах урока.

Этапыурока

Деятельность

учителя и обучающихся

Универсальные

учебные действия

Объявление

темы урока

Формулируют

сами обучающиеся (учитель подводит

обучающихся к осознанию темы)

Познавательные,

коммуникативные, личностные

Сообщение

целей и задач

Формулируют

сами обучающиеся, определив границы

знания и незнания (учитель подводит

обучающихся к осознанию целей и задач)

Регулятивные,

коммуникативные, личностные

Планирование

Планирование

обучающимися способов достижения

намеченной цели (учитель помогает,

советует)

Регулятивные

Практическая

деятельность обучающихся

Обучающиеся

осуществляют учебные действия по

намеченному плану (применяется

групповой, индивидуальный методы),

(учитель консультирует)

Познавательные,

Осуществление

контроля

Обучающиеся

осуществляют контроль (применяются

формы самоконтроля, взаимоконтроля)

Личностные,

регулятивные,

коммуникативные

Осуществление

коррекции

Обучающиеся

формулируют затруднения и осуществляют

коррекцию самостоятельно, (учитель

консультирует, советует, помогает)

Коммуникативные,

регулятивные

Оценивание

обучающихся

Обучающиеся

дают оценку деятельности по её

результатам, осмысливают деятельность

(самооценивание, оценивание результатов

деятельности товарищей)

(учитель

консультирует)

Регулятивные,

коммуникативные, личностные

Итог

урока

Проводится

рефлексия

Личностные,

регулятивные, коммуникативные

Домашнее

задание

Обучающиеся

могут выбирать задание из предложенных

учителем с учётом индивидуальных

возможностей

Познавательные,

регулятивные, коммуникативные,

личностные

Ключевым моментом в формировании метапредметных результатов является организация проектной и учебно-исследовательской деятельности , в процессе которой, в том числе, протекает самообразование обучающегося. Предлагаю рассмотреть, как осуществляются УУД на примере создания проектов в первом семестре в рамках предмета «Проектная деятельность».

Система работы над исследовательскими проектами состояла из культурологического и собственно исследовательского блоков и публичной защиты.

Учебно-исследовательская деятельность предполагает работу над разнообразными проектами в соответствии с познавательными интересами обучающихся. В качестве рамочной структуры в первом семестре определено, в основном, культурологическое содержание. Тематика проектов сформулирована в соответствии с предметным содержанием учебных программ.

Обучающимся предлагается освоение исследовательского блока, в котором заложена идея усложнения осваиваемой исследовательской компетенции . Так, обучающиеся через выполнение проектно-исследовательской работы осваивают умение ставить цели, определять задачи для достижения этих целей, определять структуру и содержание своей работы, задавать вопросы, а также адресовать их: себе, учителю, книге, Интернету. Несколько студентов осуществили проект в форме эксперимента по химии (выращивали кристаллы), что предполагает освоение умения наблюдать. Другие студенты исследовали историю научных открытий, как бы «повторяя» путь реальных исследователей, ученых, осваивая, таким образом, опыт научной деятельности. В рамках проектной деятельности были разработаны туристические маршруты по достопримечательностям города Иркутска на английском языке.

Защита проектов осуществлялась публично. Все проекты защищались перед авторитетной комиссией, в которую входили эксперты. Членами комиссии задавались проблемные вопросы. Студенты учились отстаивать своё мнение, приобретая опыт публичного выступления. В целом, работа над проектами удалась. Мы можем утверждать, что в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности были сформированы метапредметные результаты.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие подходы к пониманию образовательных результатов

Изменения, происходящие в современном российском обществе, объективно поставили образование в центр многих политических, экономических, духовно-нравственных и других проблем жизни как страны в целом, так и ее регионов. В этой ситуации образование перестает быть самоценностью, оно становится силой экономического роста , повышения эффективности и конкурентоспособности реальных секторов экономики, что делает его одним из важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. Возрастание роли образования на современном этапе развития страны определяет главную задачу российской образовательной политики - обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства .

Кроме того, необходимость модернизации системы образования обуславливается тем, что сегодня она не только не в состоянии обеспечить кадровую базу развития экономики, но и поддерживать существующей уровень экономического развития.

Новые требования к c пециалисту включают его способность приобретать и развивать умения, навыки, которые могут применяться или трансформироваться применительно к целому ряду ситуаций, его готовность осваивать новые технологии, принципиальная смена которых происходит примерно раз в пять лет, адаптироваться к иным условиям труда, решать новые профессиональные задачи. Требуется появление нового качества образования, которое не исчерпывается объемом определенных знаний, достаточно быстро теряющих свою актуальность в условиях информационного общества. Оно включает в себя также освоение личностью универсальных способов деятельности (ключевых компетентностей) и готовность применять их в зависимости от поставленной цели и сообразно сложившейся ситуации.

Конкурентоспособность на современном рынке труда, где, по подсчетам специалистов компании IBM, человек меняет свою специальность не менее семи раз за время профессиональной карьеры, во многом зависит от его способности приобретать и развивать умения, навыки, компетентности, которые могут использоваться или трансформироваться применительно к целому ряду жизненных ситуаций.

Соответственно, принципиально меняются цели образования. Теоретические по сути и энциклопедические по широте знания, которые долгое время были главной целью образовательного процесса, теперь становятся средством. Другими словами, отечественная школа нуждается в смещении акцентов со знаниевого на компетентностный подход к образованию .

В связи с вышесказанным меняется и «портрет выпускника» каждой из ступеней общего образования.

«Портрет выпускника начальной школы»):

Любящий свой народ, свой край и свою Родину;

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;

Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

«Портрет выпускника основной школы »:

Любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;

Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;

Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;

Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;

Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

«Портрет выпускника школы»:

Любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

Осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

Владеющий основами научных методов познания окружающего мира;

Мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

Готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;

Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;

Мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Перечисленные качества выпускников школы помогут им стать успешными людьми адаптироваться в современном мире.

Кроме того, перечисленные качества выпускников являются по сути обобщенными образовательными результатами.

Что же такое образовательный результат?

Образовательный результат – это результат, который целенаправленно формируется в рамках образовательного процесса дидактическими средствами.

Образовательные результаты выполняют функции:

Нормативной базы образовательного процесса;

Основного ориентира для разработки учебных программ, учебно-методических комплектов (УМК) и, следовательно, содержания учебного предмета или образовательной области;

Основы итоговой аттестации учащихся;

Основы аттестации педагогов и аккредитации образовательного учреждения.

Другими словами, именно образовательные результаты являются основной для отбора образовательных ресурсов (учебников, технологий, оборудования и пр.), необходимых для их достижения.

Образовательные результаты в федеральных государственных образовательных стандартах общего образования представлены тремя основными группами (блоками):

а) личностные результаты , включающие ценностные ориентации, мировоззренческие установки, отношения, личностные качества, во многом определяющие направленность личности;

б) метапредметные результаты , объединяющие универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), составляющие инструментальную основу учебной деятельности школьника;

в) предметные результаты , отражающие специфику освоения учебного содержания конкретной дисциплины, предмета в деятельностной форме (преобладание предметных умений, сочетание различных видов деятельности ученика).

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) говорится следующее.

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Виды образовательных результатов

Таким образом, в Законе указаны следующиевиды образовательных результатов:

Ценностные установки;

Компетенции.

К перечисленным результатам следуют добавить новый образовательный результат «универсальные учебные действия».

Прочтение этих видов образовательных результатов наводит на естественную мысль о том, что некоторые из них (знания, умения, навыки) педагогам хорошо известны, понятны способы их достижения и способы измерения.

Другие результаты (деятельностные) – универсальные учебные действия, компетенции – как раз и являются теми новыми видами образовательных результатов, обязательное достижение которых предусмотрено федеральными государственными стандартами общего образования.

Рассмотрим более подробно все виды образовательных результатов.

Таблица. Виды и сущность образовательных результатов

| Вид образовательного результата | Сущность |

|

| Наиболее поверхностный уровень усвоения информации, который предполагает усвоения определенной суммы фактов, правил, формул, дат, определений и пр. По своей сути, знания – это информированность . |

||

| Более глубокий уровень усвоения информации, сочетание информации и действия . |

||

| Умения, доведенные до автоматизма . Достигается путем многократного повторения действий. |

||

| Итог взаимодействия человека с объективным миром. |

||

| Ценностные установки | Включают информированность и практический опыт. |

|

| Универсальные учебные действия | Освоенные компоненты учебной деятельности , которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Повышение уровня освоения универсальных учебных действий связано с усложнением учебной задачи, переносом. |

|

| Компетенции | Актуализированная в образовательной деятельности система ценностей, знаний, умений и навыков, способные адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем . Повышение уровня освоения компетенций связано с усложнением деятельности по составу, с повышением уровня субъектности. |

Напомним, что в случае классификации по психологическому уровню выделяют следующие образовательные результаты: знание - узнавание, знание - воспроизведение, знание - понимание, знание – применение (близко к умениям, знание - автоматические действия (близко к навыкам), знания - отношение и знание - потребность (близко к ценностным установкам).

Требования к формулировке образовательных результатов

Общими требованиями к формулировке образовательных результатов являются:

- однозначность: формулировка планируемого образовательного результата не может содержать фраз, имеющих двоякое толкование.

- конкретность: формулировка планируемого образовательного результата не может содержать фраз, требующих детализации или конкретизации,

- завершенность: формулировка планируемого образовательного результата должна описывать сам результат, а не процесс (недопустимы формулировки «углубление знаний», «совершенствование умений» и т.п.),

- диагностичность: формулировка планируемого образовательного результата должна позволять однозначно представлять деятельность/ситуацию, которая будет задана для проверки достижения обучаемыми указанного результата,

- прозрачность: образовательный результат должен быть сформулирован с расчетом на одинаковое понимание всеми участниками образовательного процесса.

Кроме того, образовательные результаты должны поддаваться измерению педагогическими средствами .

Таблица. Примеры формулировок образовательных результатов

| Некорректная формулировка | Комментарии | Корректная формулировка |

|

| Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности (личностный результат) | Эта формулировка не выражает образовательный результат, т.к. не является однозначной, конкретной, прозрачной, а потому не ясно, как диагностировать достижение результата, сформулированного в таком виде. Попытаемся выразить результат через общепринятые виды образовательных результатов. | Знает (информирован): Дает моральную оценку поступкам людей в жизненных ситуациях, основываясь на нормах, характерных для различных эпох (культур). Высказывает мнения относительно заданной ситуации, содержащей ту или иную нравственную коллизию, вставая на позиции не менее чем двух вовлеченных в нее субъектов. Получил и проанализировал опыт: Обсуждения и установления норм классного общежития, Проведение опросов и наблюдения по выявлению и обобщению ценностей и ритуалов произвольно избранных социальных групп Объяснения моральных и (или) нравственные оснований собственных решений и поступков (в том числе в модельных ситуациях) |

|

| Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, позитивная моральная самооценка, устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива (образовательный результат?) | Это не образовательный результат, а психологические новообразования, которые не диагностируются педагогическими средствами. | ||

| Читает географические карты (предметный результат по географии) | Эта формулировка также не выражает образовательный результат, т.к. не является однозначной, конкретной, прозрачной, а потому снова не ясно, как диагностировать достижение результата, сформулированного в таком виде. | Умеет : определять значения условных знаков, используя легенду карты; определять местонахождение объекта на карте с помощью географических координат; определять расстояние между географическими объектами на карте, применяя различные виды масштаба (численный, именованный, линейный); Ориентироваться на местности, используя линии градусной сети; Cоставлять описание географических объектов по географической карте. |

|

| Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка (предметный результат по русскому языку) | Неоднозначно, некорректно, непрозрачною | Знает: функции языка: коммуникативную, информативную, культурологическую, владеет сведениями о лингвистике как науке, изучающей разделы русского языка. Умеет : демонстрирует знания грамматических категорий языка; объясняет взаимосвязь уровней и единиц русского языка: слово - словосочетание - предложение - текст. |

Предметные результаты и уровни их достижения

При планировании предметных результатов необходимо выделять единицу содержания (результат, который проверяется одним тестовым заданием) и (или) уровень освоения предметного результата.

При планировании уровня освоения предметных (знаниевых) результатов удобно пользоваться таксономией целей-результатов (по Б. Блуму).

Таблица. Матрица уровней достижения образовательных

(знаниевых, предметных) результатов (по Б. Блуму)

| Воспроизведение |

|

| воспроизводит конкретные факты |

|

| воспроизводит абстрактные понятия, закономерности, теории, концепции |

|

| воспроизводит методы, процедуры, способы действий, техники |

|

| воспроизводит технологии |

|

| воспроизводит знания об общем и отличном в процессах и явлениях, о причинах и следствиях, о взаимной обусловленности, о влиянии определенного фактора на систему и процесс и т.п. |

|

| воспроизводит обобщенные характеристики предмета или явления, информацию о связях элементов системы и о самих элементов |

|

| воспроизводит оценки событий, явлений, персоналий и т.п. и основания для этих оценок |

|

| Понимание | Выполняя задание, обучающийся: |

| воспроизводит объяснение, перефразируя, используя реперные точки, останавливаясь на отдельных фрагментах. |

|

| приводит объяснение с изменением формы представления (графический, аналитический и т.п.) |

|

| объясняет, детализируя или обобщая (на примере известной последовательности) |

|

| объясняет с заданной точки зрения (объяснение этого явления или процесса с заданной точки зрения не должны быть заранее известны ученику) |

|

| Применение | Выполняя задание, обучающийся: |

| применяет знания, опираясь на заданный алгоритм деятельности |

|

| демонстрирует или описывает явления (или процессы) в заданных условиях; приводит примеры (аналогичные, разъясняющие) |

|

| объясняет или совершает действия, комбинируя известные факты, понятия, технологии и т.п. |

|

| восстанавливает известный алгоритм на основе конкретных действий, совершенных по нему |

|

| перебирает алгоритмы из числа известных (опробованных на своем опыте) и выбирает подходящий |

|

| Анализ | Выполняя задание, обучающийся: |

| вычленяет главные и второстепенные признаки или характеристики |

|

| находит соответствия или несоответствия; указывает и исправляет ошибки, связанные с нарушением алгоритма, в рассуждениях, действиях |

|

| проверяет гипотезу с помощью эксперимента, наблюдения |

|

| выделяет признаки по заданным критериям |

|

| относит аргументы к тезисам |

|

| сопоставляет объекты по заданным критериям и делает вывод о сходствах и различиях; проводит сравнительный анализ объектов (явлений) |

|

| структурирует признаки объектов (явлений) по заданным основаниям |

|

| выявляет причинно-следственные связи |

|

| отбирает по заданным критериям алгоритм из числа известных для применения в конкретной ситуации |

|

| выделяет параметры для проведения оценки объекта на основе анализа этого объекта или группы схожих объектов |

|

| Синтез | Выполняя задание, обучающийся: |

| делает вывод на основе явных посылок, делает вывод на основе неявных посылок |

|

| аргументирует высказывание; доказывает (разрабатывает систему аргументов) |

|

| делает вывод по заданному критерию на основе сравнительного анализа |

|

| выявляет и называет причины события, явления и т.п. (возможные причины \ наиболее вероятные причины) |

|

| создает структуру, модель по заданным условиям |

|

| строит схему, алгоритм действия |

|

| исправляет или восстанавливает неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм |

|

| делает прогноз изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора |

|

| выявляет и называет возможные последствия заданной причины (совокупности причин) |

|

| Оценка | Выполняя задание, обучающийся: |

| выбирает подходящую оценку из представленных ему |

|

| оценивает по заданным критериям |

|

| оценивает по критериям, самостоятельно сформулированным в соответствии с заданием |

|

| делает вероятностное заключение на основе анализа |

|

| дает оценку системы |

|

Примеры формулировок предметных результатов.

Формулирует признаки равенства треугольников (уровень - воспроизведение).

Составляет простой план изложения, сочинения (применение).

Изучите список образовательных результатов, расположенный ниже.

Определите, на каком уровне освоения содержания сформулирован каждый из результатов.

Заполните Бланк 1 (для ступени начального общего образования) или Бланк 2 (для степени основного общего образования).

| Результат |

|

|

| Воспроизводит определение понятий главные и второстепенные члены предложения, основа, подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство, определение | ||

| Выделяет основу в простом предложении | ||

| Разбирает словосочетание по схеме (определяет главное и зависимое слова, ставит вопрос) | ||

| Составляет схему простого предложения | ||

| Разбирает простое предложение по составу | ||

| Упорядочивать числа от нуля до миллиона | ||

| Распознавать и называть геометрические тела (куб, шар) | ||

| Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств | ||

| Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им |

НЕ НУЖНО .

| Образовательный результат | Уровень достижения образовательного результата |

|

| называет факторы среды, оказывающие неблагоприятное воздействие на кровеносную систему (биология, 8 класс) | ||

| создает системы из простых механизмов для решения поставленной задачи (например, получение выигрыша в силе, изменение направления действия силы) (физика, 9 класс) | ||

| перечисляет детали, с помощью которых созданы образы Грушницкого, […] (литература, 9 класс) | ||

| объясняет причины медленного перехода сельского хозяйства на капиталистические отношения в России 60-70-х гг. XIX в. (история, 9 класс) | ||

| находит площадь треугольника, пользуясь формулой Герона (математика, 8 класс) | ||

| оценивает произвольно заданные изменения в производственных технологиях с точки зрения социального прогресса (обществознание, 10 класс) | ||

| указывает на рисунке плечо силы (физика, 9 класс) | ||

| описывает путешествие с соединением в тексте повествования, описания места и описания предмета (русский язык, 6 класс) | ||

| различает насыщенные и ненасыщенные растворы (химия, 8 класс) | ||

| дает оценку международного положения России в эпоху царствования Александра I (история, 9 класс) |

Примечание. Заполненный бланк высылать на проверку НЕ НУЖНО .

Памятка по планированию образовательных результатов

(использованы материалы семинара «Проектирование и оценка результатов освоения основной образовательной программы начального/основного общего образования», авт. Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, г. Самара)

Определите вид образовательного результата (знание, умение, навык, опыт, универсальные учебные действия, компетенции).

Если перед вами знание,

то можно выделить единицу содержания, которая должна быть усвоена на соответствующем году обучения (если результат представляет собой несколько легко вычленяемых единиц содержания),

или запланировать освоение единиц(-ы) содержания на одном из уровней, предшествующих уровню конечного результата ООП.

Если перед вами освоенная операция (общеучебное или надпредметное умение),

то можно запланировать в качестве промежуточных результатов получение соответствующего знания,

или запланировать формирование умения на определенном содержании,

или запланировать опыт по переносу умения на другое содержание (выполнение операции в условиях, отличных от условий ее формирования).

Если перед вами полученный опыт деятельности ,

то можно запланировать в качестве промежуточных результатов конкретные ситуации, в которых обучающийся будет получать этот опыт,

Если перед вами освоенный способ деятельности (ключевая компетентность или аспект ключевой компетентности),

то можно запланировать в качестве промежуточного результата формирование этой компетентности в указанном аспекте на уровне, предшествующем уровню требований к деятельности выпускников основной ступени (это даже необходимо, если с данным обучающимся на начальной ступени не проводилась работа по формированию ключевых компетентностей, т.е. он обучался по программам старого поколения),

или запланировать освоение отдельных операций, являющихся ресурсом данного способа деятельности,

или запланировать получение и анализ учащимся опыт применения универсального способа деятельности к определенному классу задач и/или объектов воздействия.

Задание для самостоятельной работы

Внимательно прочитайте текст 1 «Требования к планированию образовательных результатов». Рассмотрите примеры формулировок, приведенных в таблице.

Проанализируйте примеры формулировок образовательных результатов и занесите результаты в таблицу, сделав отметку в одном из следующих столбцов:

«а» содержит формулировку образовательного результата, не требующую уточнения,

«б» содержит формулировку образовательного результата, требующую уточнения,

«в» содержит формулировку, не отвечающую требованиям к формулировке образовательного результата.

Переформулируйте образовательные результаты, попавшие в категорию «б». Впишите исправленный вариант формулировки в последний столбец.

| измененная формулировка |

||||

| 1. Обучающийся получит представление о натуральном числе и нуле, о нумерации чисел в десятичной системе счисления | ||||

| 2. Обучающийся демонстрирует умение сравнивать предметы по разным признакам: длине, массе, вместимости | ||||

| 3. Обучающийся развивает представления о числе и роли вычислений в человеческой практике | ||||

| 4. Обучающийся умеет пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира | ||||

| 5. Обучающийся применяет свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни | ||||

| 6. Обучающийся должен быть готов применять формально-оперативные алгебраические умения | ||||

| 7. Обучающийся демонстрирует умение осознанно, творчески читать художественные произведения разных жанров | ||||

| 8. Обучающийся составляет характеристику Ивана III | ||||

| 9. Обучающийся раскрывает значение Куликовской битвы | ||||

| 10 Обучающийся знакомится с правилами поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного происхождения | ||||

| 11. Обучающийся объясняет место и роль человека в природе. | ||||

| 12. Составлять описания (по заданному плану) особенностей взаимодействия живых организмов в природном сообществе (на местном материале) |

Справка

Планируемый знаниевый образовательный результат представляет собой единство предметного знания и уровня его освоения, иными словами, содержит описание единицы содержания и того, что с ней необходимо сделать (воспроизвести, продемонстрировать понимание, применить, проанализировать, обобщить, оценить), чтобы показать, на каком уровне освоено данное содержание.

Планируемый навыковый образовательный результат описывается так же, как знаниевый результат на уровне применения (умение), и дополняется указаниями на условия выполнения деятельности, которые могут свидетельствовать о достижении требуемого автоматизма.

Формулировка образовательного результата считается грамотной при условии, что она

состоит из одной или нескольких относительно самостоятельных легко вычленяемых и автономно проверяемых единиц содержания;

указывает на уровень освоения единицы содержания (для уровня воспроизведения достаточно указания «знает»);

конкретно и однозначно понимается всеми участниками образовательного процесса.

Личностные результаты владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации, развитие чувства личной ответственности за качество информационной среды; оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее улучшению, организация индивидуальной информационной среды; использование различных программных сред для повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения.

Метапредметные владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; владение навыками работы с основными средствами информационных и коммуникационных технологий; умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта.

Особенности информатики Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой метадисциплину, имеющую общенаучный язык, своеобразную познавательную «латынь». Фундаментальное ядро «Информатика и ИКТ» В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование и передача информации, управление объектами и процессами. Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной модели, которая одновременно является инструментом познания, средством планирования практической деятельности, в частности с применением компьютера, и механизмом реализации межпредметных связей информатики.

Основные цели изучения информатики в школе освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий. Фундаментальное ядро «Информатика и ИКТ»

Понятийный аппарат информатики МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ КОНЦЕНТРА: понятия, связанные с описанием информационного процесса; понятия, раскрывающие суть информационного моделирования; понятия, характеризующие применение информатики в различных областях (технологиях, управлении, социально-экономической сфере). Фундаментальное ядро «Информатика и ИКТ»

Содержание информатики Информация, информационные процессы информационные процессы; информационные ресурсы. Информационные модели, моделирование моделирование и формализация; представление информации; алгоритмизация и программирование; исполнитель; компьютер. Применение методов и средств информатики Информационные и коммуникационные технологии; Информационные основы управления; Информационная цивилизация Учебная программа «Информатика и ИКТ» (УМК Семакин И.Г. и др.»

Характеристика результатов Информация, информационные процессы формирование представлений об основном объекте информатики – информационных процессах, их принципиальном отличие от других видов процессов: физических, химических, биологических, а также методах и средствах их автоматизации. Информационные модели и моделирование развитие умений строить, изучать, оценивать модели информационных процессов из различных областей, в том числе с использованием возможностей компьютера; Применение методов и средств информатики формирование умений применять методы и средства информатики, в частности, построение и исследование информационных моделей для решения задач в различных областях человеческой деятельности. Учебная программа «Информатика и ИКТ» (УМК Семакин И.Г. и др.)

Освоение образовательных программ в условиях модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования

Виктор Басюк

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Рассматривается процесс формирования личностных результатов в освоении основных образовательных программ обучающимися в условиях реализации федеральных государственных стандартов общего образования. Проведен анализ исторических и эволюционных предпосылок формирования личностных достижений обучающихся во время обучения в школе. Представлен анализ личностных результатов обучения как составляющей требований к результатам освоения образовательных программ. Показана сущностная значимость формирования внутренней позиции личности ученика, выстраивающейся на основе генетических предпосылок и социальных условий, содействующих его индивидуальному развитию для достижения эффективных личностных результатов обучения.

Abstract. The process of formation of learner" personal results in

mastering of the basic educational programs under the conditions of realization of Federal State Standards of general education is considered in the article. The analysis of historical and evolutional prerequisites for formation of learner"s personal achievements while at school is done. The analysis of personal results of education as a part of demands to the results of educational programs" mastering is presented. The essential significance of formation of inner position in learner"s s personality that is developed on the basis of genetic prerequisites and social conditions, promoting facilitating of his individual development in achieving of effective personal results of education is shown.

Личностные результаты образования - нововведение новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, определяющее основную миссию образовательного процесса - развитие личности. Личностные результаты процесса обучения включены в федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) общего образования как составляющая требований к результатам освоения основных образовательных программ всех уровней общего образования.

Так, ФГОС основного общего образования «устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме» .

Автор проводит анализ исторических и эволюционных предпосылок формирования личностных достижений обучающихся во время обучения в школе, анализирует существующие подходы, практики и механизмы оценивания личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ в условиях модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования.

I. Эволюционные и исторические предтечи личностного развития ребенка в процессе обучения и воспитания

Вопросам общественного воспитания и обучения придавалось огромное значение с ранних исторических времен. Еще в трудах античных философов - Демокрита, Платона, Аристотеля и других мыслителей прошлого - впервые прозвучали идеи о необходимости учета возрастных особенностей и природных задатков в воспитании и оказании помощи в развитии ребенка. В частности, Платон, размышляя о роли правильного воспитания и обучения в идеальном государстве, писал: «Ведь правильное воспитание и обучение пробуждают в человеке хорошие природные задат-

ки, а у кого они уже были, те благодаря такому воспитанию становятся еще лучше...» .

О продуктивности описанных античными философами идей свидетельствует многократное обращение к ним более поздних поколений мыслителей, в том числе Ж.-Ж. Руссо, И. Канта др. По мнению И. Канта: «Воспитание есть искусство, применение которого должно совершенствоваться многими поколениями. Каждое поколение, обладая знаниями предыдущего, может все более и более осуществлять такое воспитание.» .

Исходными для становления педагогики, психологии личности и возрастной психологии стали идеи Платона, Аристотеля, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, Ф. Энгельса и других философов, касающиеся роли социальных условий в становлении и бытии человека. Начиная с Платона и Аристотеля, утверждавших, что человек принадлежит полису, акцент в постижении человека ставился на его социальной природе.

Позже К. Маркс писал, что «индивид есть общественное существо. Поэтому всякое проявление его жизни - даже если оно и не выступает в непосредственной форме коллективного, совершаемого совместно с другими, проявлениями жизни, - является проявлением и утверждением общественной жизни» .

Многие идеи К. Маркса и Ф. Энгельса относительно социальной природы человека легли в основу отечественной методологии наук о человеке. В свое время С.Л. Рубинштейн проделал титаническую работу в поисках контекстов идей предшественников-мыслителей о социальной сущности человека. И сегодня для социальных наук о человеке остается значимой известная мысль К. Маркса и Ф. Энгельса, что каждое новое поколение «застает в наличии определенный материальный результат, определенную сумму производительных сил, исторически создавшееся отношение людей к природе и друг другу. которые предписывают ему его собственные условия жизни и придают ему определенное развитие, особый характер» . В этом же труде философы утверждают: «.история отдельного индивида отнюдь не может быть оторвана от истории предшествовавших или современных ему индивидов, а определяется ею» [Там же, с. 440].

Особо хочу обратить внимание на позицию философа Н.А. Бердяева, который ввел понятие чувство личности. Памятуя о социальной природе человека, Н.А. Бердяев в то же время делал акцент на уникальности человека как личности: «Я никогда не хотел раствориться ни в какой пер-востихии, стихии ли космической или стихии социального коллектива. Слишком сильно у меня было чувство личности и чувство свободы» . Уникальный психологический феномен - чувство личности сущ-ностно присуще человеку, так же как и чувство его социальной принадлежности. Бытие человека и его общественное бытие - две нерасторжимые стороны его социально-исторической природы. Я полагаю, что, выстраивая ориентиры методологических основ построения образовательного процесса, следует с самого начала определиться с исходными позициями сущностно значимых идей, рожденных во времени человеческой истории.

Обращаясь к трудам ученых, следует специально указать на то обстоятельство, что многие из них, солидаризируясь с предшествующими мыслителями, в то же время по-новому описывали социальную природу человека. Французский философ и социолог Э. Дюркгейм отмечал, что «типы поведения... не только находятся вне индивида, но и наделены принудительной силой, вследствие которой они навязываются ему независимо от его желания» (курсив мой. - В.Б.) . Согласно Э. Дюркгейму, социальная реальность являет собой такую реальность, которая обладает самостоятельной характеристикой. Для построения образовательного пространства школы чрезвычайно важна мысль Э. Дюркгейма о неоднозначности социальных условий, многоликости общества, сфер общественной жизни и, следовательно, систем воспитания.

Размышляя над идеями Э. Дюркгейма, французский философ и психолог Л. Леви-Брюль писал, что коллективные представления имеют свои собственные законы, согласно которым представления, идеи и социальные ожидания «навязываются отдельным личностям» . Его идеи были позитивно восприняты Л.С. Выготским.

В свою очередь, Л.С. Выготский ввел новые понятия в контекст фундаментальной работы «История развития высших психических функций». Он высказал идею о «врастании нормального ребенка в цивилизацию», которая представляет собой «единый сплав с процессами его органического созревания». Согласно Л.С. Выготскому: «Оба плана развития - естественный и культурный - совпадают и сливаются один с другим. Оба ряда изменений взаимопроникают один в другой и образуют, в сущности, единый ряд социально-биологического формирования личности ребенка» *.

Нельзя не отметить, что вопросам формирования личности в процессе обучения уделяли много внимания в своих трудах ученые И.С. Кон и А.В. Мудрик.

И.С. Кон отмечал: «Чтобы стимулировать ребят к учебе, нужно дифференцировать ее содержание с учетом индивидуальных особенностей и интересов учащихся и дать простор их интеллектуальной и социальной инициативе. <...> Единственный выход из этого положения - радикальная перестройка содержания и методов обучения, максимально учитывающая индивидуальные особенности и интересы учащихся и дающая простор их собственной умственной и социальной инициативе» .

А.В. Мудрик писал: «Личностный подход в коллективном воспитании предполагает наличие у педагогов осознанной цели - последовательно и целостно формировать и развивать систему отношений каждого школьника к миру и с миром, к себе и с самим собой» .

Мною была предпринята попытка рассматривать проблему формирования личности в условиях современного обучения в общеобразовательной организации в контексте идей научной школы феноменологии бытия и развития личности академика РАО В.С. Мухиной. Методологической

* Эта идея Л.С. Выготского была взращена из видения В. Штерна («конвергенция двух факторов»: естественного и культурного) и К. Бюлера, который также анализировал связи и зависимости врожденного и социального (инстинкт, дрессура, интеллект).

основой теоретической и эмпирической позиций является неустареваю-щая и разрабатываемая далее идея о развитии и бытии личности в зависимости от трех сущностно значимых факторов: 1 - врожденные особенности (генотип) ; 2 - социальные условия [Там же, с. 45-265]; 3 - внутренняя позиция самого развивающегося человека [Там же, с. 315, 368, 537, 739, 793-832 и др.].

По стойкому убеждению В.С. Мухиной, необходимо созидать не только условия, но и отношение к ним. Внешние условия - реалии, сложившиеся в истории человечества, - глубинно взаимодействуют друг с другом, определяя внутреннюю позицию отдельного человека по отношению к себе самому, к окружающим людям и к самим реалиям. Условия развития на каждой ступени возрастного становления создают типологию внутренней позиции, имеющую непреходящее значение на каждом этапе онтогенеза и определяющую дальнейшее развитие личности.

Деятельность общеобразовательных организаций в последние годы становится все более четко нормативно определенной. Прописаны конечные результаты деятельности педагогических коллективов. К сожалению, в этих результатах до сих пор не нашла своего отражения позиция о том, что развитие личности должно выступать как основополагающая цель государственной политики в области образования и как результат деятельности образовательной организации (курсив мой. - В.Б.). Человек как личность до сих пор не выступает и не оценивается как сущ-ностно значимый результат деятельности школы.

Я как ученик и последователь идей В.С. Мухиной уделяю особое внимание значениям и смыслам, вложенным ею в понятие чувство личности. Несомненно, развитие в человеке чувства личности и ее уникальных ориентиров - сложный и многогранный процесс: нельзя сформировать личность по заранее определенным моделям. Факторами развития личности должны выступать не столько наследственность и среда как сплав врожденного и условий развития, сколько сама личность, ее внутренняя позиция, ее самосознание как система уникальных отношений человека с миром.

С управленческих позиций это означает, что результаты любых внешних воздействий должны зависеть не только от стиля управления, но и от самой личности, от того, какое самостоятельное решение примет сам человек по отношению к тем проблемам, которые он воспринимает как таковые, а также к условиям внешних воздействий.

В.С. Мухина настойчиво обращает внимание организаторов управленческих процессов в образовании на то обстоятельство, что от самих жизненных условий человека, сложившихся в культуре ценностей и предпочтений, зависят особенности личностного развития: 1 - ценностные ориентации на мир; 2 - особенности рефлексий на себя; 3 - особенности взаимодействия идентификаций и обособлений, доминирующий эмоциональный тон и стиль интонирования в общении.

Исходя из мировоззренческих позиций В.С. Мухиной, необходимо организовать программу взаимодействия со средой образовательной организации, чтобы ребенок, благодаря системе условий, создаваемых шко-

лой, получал опыт и приобретал способность правильно с точки зрения общественного и индивидуального блага идентифицироваться с лучшим, обособляться (отстаивать и культивировать в себе это лучшее), отчуждаться от худшего не только в себе, но и от негативных проявлений окружающих его людей. Для этого у него должны быть развиты чувство личности, чувство ответственности за себя и других.

Молодое поколение должно быть предупреждено и научено ориентироваться в смыслообразующих ценностях сегодняшнего времени, открытых мыслителями во всей истории человечества и осмысленных современными представителями философии и наук, заинтересованных в понимании феномена человека как личности и путей его позитивного развития.

Процессы позитивного для общества, эффективного воспитания должны быть направлены на: 1 - усвоение ребенком понимания необходимости ценностного отношения к предметному миру - результату всей истории человечества; 2 - умение успешно общаться с другими людьми; 3 - развитие познавательной деятельности; 4 - развитие сознания, самосознания и мотивов поведения; 5 - развитие личности как субъекта активного индивидуального бытия общественных отношений. При этом важно своевременно выявлять позитивные достижения и негативные образования, которые естественным образом возникают на разных этапах онтогенеза. Важно также безотлагательно создавать условия воспитательного воздействия на самосознание ребенка, подростка или юноши, с тем чтобы он сам брал ответственность за себя и свое место среди людей и сознательно выстраивал свою внутреннюю позицию.

Необходимо создавать условия для того, чтобы структуры, заинтересованные в научно обоснованных и эффективных образовательных программах, могли научить своих сотрудников управлять условиями развития личности ребенка, учитывая закономерности развития на первых этапах онтогенеза.

Подчеркивая значимость программ: воспитания культуры вещного мира, культуры образно-знаковых систем, культуры отношения к природе как к субъекту, культуры социально-нормативного пространства, В.С. Мухина отмечает, что овладение сущностными значениями всех названных внешних, исторически сложившихся реалий может помочь человеку управлять собой и обстоятельствами жизни: существующий предметный мир и другие реалии взывают к психическому потенциалу человека и к его исторически сложившимся возможностям.

Ученый полагает, что «самое главное для человека - не поддаваться течению жизни, а определить для себя собственную внутреннюю позицию: свой жизненный путь и смысл своей жизни» .

Сегодня в рамках эффективной реализации развития личностных результатов процесса обучения необходимо прежде всего:

«формировать у ребенка внутреннюю позицию: по отношению к самому себе (к другим людям и окружающей среде), предоставить возможность выбора образовательных программ, адекватных интересам детей и подростков» и ориентированных на возрастные особенности молодого поколения;

Определить эффективность способов взаимодействия педагога и ученика «в формировании внутренней позиции личности самого ребенка через посредническую функцию взрослого, помогающего ученику адекватно воспринимать окружающую действительность» .

II. Личностные результаты обучения как составляющая требований к результатам освоения образовательных программ

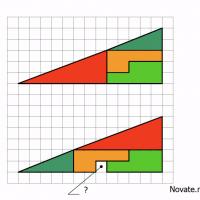

Особо подчеркну, что понятие личностные результаты обучения в стандартах общего образования, отраженное в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ всех уровней общего образования, появляется впервые. Наряду с личностными результатами, в стандарте установлены требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования (рис. 1).

При этом требования к личностным и метапредметным достижениям обучающихся в нормативно-правовом документе, каковым является ФГОС, в образовательной практике зафиксированы также впервые и опыта практической реализации этих достижений пока нет.

Особенностью нового стандарта является и то, что, определив требования к результатам по вышеописанным группам, документ не содержит конкретного содержания по изучаемым предметам, знание которых должны отражать результаты. Это обстоятельство вызывает достаточно много критики со стороны педагогов-практиков.

Требования

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования

с Личностные л

V результаты >

Метапредметные результаты

Предметные результаты

Рис. 1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования

Однако основная заслуга новых ФГОС, на мой взгляд, заключается в том, что впервые на нормативно-правовом уровне образовательной системы цели образования и результаты выведены за пределы узконаправленных, предметных достижений и включают в себя такие важные для формирования личности ребенка составляющие, как метапредметные знания и навыки, а также личностные достижения. Базовыми понятиями в данных категориях являются именно результат и достижения.

Нельзя не согласиться с суждениями Л.С. Илюшина, который полагает, что результат «есть величина объективная, фиксируемая в критериях завершенности (незавершенности) работы; правильности (неправильности) ответа, суждения, действия; соответствия (несоответствия) продуктов деятельности заданным стандартам», в то время как «достижение - это качественная оценка результата, при этом ситуация достижения - это ситуация результата, который можно оценить количественно и качественно и сравнить с предыдущими результатами, чтобы понять, в чем суть достижения» .

Очевидно, что понятие достижение не является синонимом понятия результат. Первое понятие более широкое по сравнению со вторым, поскольку в достижениях заключена качественная оценка результата, что коррелирует со степенью прогресса развития личности. С точки зрения абсолютной характеристики деятельности любое достижение одновременно объективно и относительно, но именно это позволяет говорить о педагогической целесообразности и значимости разграничения понятий результат и достижение. Л.С. Илюшин отмечал, «что результат - объективная характеристика; достижение - субъективное переживание результата как значимого положительного события; успех - субъективное переживание достижения как значимого положительного события, переживаемое состояние радости в ситуации совпадения ожидаемого и достигнутого» [Там же, с. 21].

Нельзя не вспомнить работу А.А. Бодалёва, который писал об «индивидуально-личностных достижениях школьников» как о «приобретении новых знаний; овладении умениями творческого познания; обогащении мотивов деятельности; проявлении и развитии творческих способностей; самостоятельности; преодолении трудностей, с которыми столкнулись в процессе исследования; признании личностных успехов со стороны учителей и сверстников; публичных выступлениях; рефератах; улучшении успеваемости» В то же время автор акцентировал внимание на творческом начале, как бы отождествляя при этом личностный результат с личностными достижениями.

Особая проблема, с которой сталкиваются исследователи, - выявление типологии личностных результатов.

Теоретические исследования по рассматриваемому вопросу показывают, что личностные результаты учащихся в учебной деятельности имеют собственную структуру, в которой авторами выделяются следующие компоненты:

Мотивационно-ценностный: потребность в самореализации, самосовершенствовании; мотивация к достижению результата; ценностные ориентации;

Когнитивный: знания; рефлексия деятельности; соответствие достигнутого уровня знаний, умений и навыков установленному образовательному стандарту;

Операциональный: умения; навыки; овладение определенным фондом системы умений, что позволило бы считать процесс обучения эффективным;

Эмоционально-волевой: уровень притязаний; самооценка; эмоциональное отношение к достижению; волевые усилия.

Ученые, уточняя и дополняя этот перечень, относят к личностным результатам:

«внутреннюю позицию личности, личностную позицию, личностные смыслы и личностные установки» (В.С. Мухина, В.С. Басюк, И.Р. Максимова, Р.П. Мильруд);

«сформированную в образовательном процессе систему ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому образовательному процессу и его результатам» (М.А. Шаталов);

«ценностные ориентации выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества» (Н.Л. Галеева);

Сформированность ценностно-смысловых ориентаций, основ гражданской идентичности, положительной Я-концепции, мотивов к учению и познанию, внутренней позиции (Т.М. Михайленко);

«самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-этического оценивания» (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.).

Личностные результаты развития ребенка в основе его обучения в школе - достижения не только современной России. Изучение международного опыта на основе международных сравнительных исследований качества обучения показывает, что многие страны, занимающие лидерские позиции в мире по качеству обучения, уделяют формированию личностных достижений обучающихся первостепенное значение.

Приведу в пример Сингапур, который занимает лидирующие места в рейтингах по качеству обучения в международных сравнительных исследованиях TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - международное сравнительное мониторинговое исследование качества математического и естественно-научного образования), PISA (Programme for International Student Assessment - международная программа по оценке образовательных достижений учащихся; проводится по четырем основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественно-научная грамотность и компьютерная грамотность), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study - международное исследование качества чтения и понимания текста для учащихся 4-х классов). На III Международной конференции «Образование с высокими возможностями для каждого: международный опыт, оценка, внедрение», проходившей в Москве 7 сентября 2017 года, Майк Тируман (Mike Thiruman), генеральный секретарь Сингапурского профсоюза учителей в своем выступлении «Сингапур в международных сравнительных исследованиях: опыт, достижения, инновации», ярко продемонстрировал точку зрения своей страны на формирование основных ценностей формирования личности сингапурского школьника (рис. 2).

В основу ценностей личностного развития образовательная система Сингапура закладывает четыре базовые ценности: 1 - управление собой:

формирование человека, самостоятельно направляющего свое развитие через развитие навыков гражданской грамотности; 2 - социальная осведомленность: формирование активной жизненной позиции через развитие глобальной осведомленности и навыков международных взаимодействий; 3 - управление отношениями: формирование ответственного гражданина через развитие критического и креативного мышления; 4 - принятие ответственных решений: формирование уверенности в себе через развитие информационных и коммуникационных навыков.

Рис. 2. Основные направления в формировании личностных ценностей и достижений в образовательном процессе Сингапура

Рассматривая базовые личностные ценности сингапурских школьников, следует сделать акцент на следующих их личностных качествах: 1 - уверенность в себе; 2 - активная жизненная позиция; 3 - гражданская ответственность; 4 - самостоятельная направленность на собственное развитие. Необходимо отметить, что, согласно моему убеждению, формирование названных личностных качеств возможно только при наличии сформированной внутренней позиции школьника по отношению к себе, к окружающим его людям и среде, в которой он находится.

Вернемся к анализу личностных достижений российских школьников. Внимательное изучение требований к личностным результатам стандартов начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования показывает, что сами формулировки личностных требований включают в себя достаточно сложные понятия с точки зрения их научной, методологической трактовки.

Озвучу лишь некоторые из личностных результатов, обозначенных в ФГОС: для начальной школы - «формирование ценностно-смысловых

установок обучения, социальных компетенций, основ гражданской идентичности»; для основной школы - «готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению. целенаправленной познавательной деятельности. правосознание.»; для старшей школы - «сформиро-ванность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире» .

Возможно ли сегодня реально измерить уровень достижения того или иного личностного результата конкретного российского школьника и насколько это необходимо? Попробуем разобраться в данном вопросе.

Первую системную попытку описания личностных результатов в начальной школе предпринял коллектив под руководством академика РАО А.Г. Асмолова . Авторы представили оценку личностных результатов через формирование личностных универсальных учебных действий: «В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют личностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность включает мотивационную и коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребенка» [Там же, с. 33]. При этом авторы пособия предложили четыре вида универсальных учебных действий: «1 - личностный; 2 - регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3 - познавательный; 4 -коммуникативный» [Там же, с. 28]. Говоря о способах оценки личностных достижений, авторы предлагают критерии оценивания личностных универсальных действий, описывая основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы.

Анализируя суть понятия «универсальные учебные действия», необходимо отметить, что само понятие «действие» подразумевает его произвольность и осознанность: «Действие - произвольный акт, акция, процесс, подчиненный представлению о результате, образу будущего, то есть процесс, подчиненный осознаваемой (сознательной) цели» . Личностные характеристики развития конкретного ребенка не всегда формируются произвольно и осознанно, нередко это происходит под влиянием окружающей среды и социума, которые порой, как отмечал Л. Леви-Брюль, «навязываются отдельным личностям» .

Описывая способы формирования универсальных учебных действий в начальной школе, авторский коллектив под руководством академика РАО Н.Ф. Виноградовой дает следующее определение данным действиям: «Универсальное учебное действие есть способ решения учебной задачи с разным предметным содержанием на основе применения (конструирования) совокупности последовательных (преемственных) операций» и выделяет три группы универсальных учебных действий - познавательные, регулятивные и коммуникативные [Там же, с. 23]. Данная классификация универсальных учебных действий соответствует ФГОС начального общего образования.

Сотрудники Института стратегии развития образования РАО особо отмечают: «При конкретизации каждой группы универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные) нужно учитывать не только накопленный в дошкольном детстве эмпирический опыт познания, общения, регуляции, но и реальный психологический статус младшего школьника - его потребности, возможности, склонности, способности. <...> Условиями становления различных учебных действий как универсальных являются психологические феномены познания младшим школьником различных областей окружающего мира. Можно выделить дидактические условия, которые определяют успешность взаимодействия субъекта учебной деятельности. 1. Наличие знаний - первый шаг в формировании любого умения, навыка, способа деятельности... 2. Организация деятельности - основа успешных достижений метапредметныхрезультатов... 3. Младший школьник "учится не глазами и ушами, а руками"» .

Кроме того, необходимо отметить, что основным способом формирования личностных результатов становится система воспитания как в образовательном учреждении, так и в семье и других социальных институтах. Немаловажным фактором является включение воспитательных компонентов в процесс организации учебной деятельности, выступающей в качестве ведущей в течение всего школьного периода развития обучающихся.

Обобщая проанализированные материалы изучения проблемы, оценивания личностных результатов реализации основных образовательных программ, можно констатировать значимую тенденцию, свидетельствующую о том, что современное образование становится личностно ориентированным.

Сегодня общество приходит к пониманию, что истинным результатом образования является не просто получение знаний, а личностное и познавательное развитие учащихся в образовательном процессе. По сути, постепенно происходит слияние педагогических и психологических целей обучения и воспитания.

Новые федеральные образовательные стандарты общего образования впервые основываются на отечественных психолого-педагогических идеях: теориях развития личности, системно-деятельностном и личностно ориентированном подходах, обеспечивающих построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, личностных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Акцент на личностных достижениях обучающихся нацеливает на поиск условий и средств развития внутренней позиции личности на всех этапах онтогенеза. В психологических и педагогических науках понятие личностные результаты обретает особую значимость.

Под личностными результатами обучающихся в процессе освоения основных образовательных программ следует понимать формирование внутренней позиции ученика, выстраивающейся на основе генетических предпосылок и социальных условий, содействующих его индивидуальному развитию.

себе как личности, в том числе как к школьнику; 2 - отношение к окружающим людям (сверстникам, младшим школьникам, подросткам, взрослым - родителям, учителям, вообще к старшему поколению) как к части социума и уникальных личностей; 3 - ценностное отношение к целостному окружающему социальному пространству, в том числе к школе, адекватное содержательное представление о школе и др.

Проектируя воспитательную деятельность, педагог определяет направления работы исходя из изучения возрастного и личностного развития ребенка.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что формирование личностных результатов носит особый характер. Важно подчеркнуть, что в сложившихся условиях и с учетом нового потенциала ФГОС надо забыть про традиционную систему школьного оценивания. Главное предназначение оценки личностных результатов - понять исходный уровень развития, оценить динамику и пути продвижения в развитии ученика, разработать формы и способы совершенствования учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего максимальное развитие каждого обучающегося и учебного класса в целом в соответствии с новыми ФГОС. Мониторинговая оценка личностных результатов должна носить обобщенный характер и служить инструментом обратной связи для педагогов, администрации и родителей.

Подбор диагностического инструментария для проведения оценки личностных результатов должен осуществляться в соответствии с современными достижениями психологических и педагогических наук. Необходимо учитывать целенаправленность, адресность соответствующих методов и технологий, возможности использования результатов оценки на всех уровнях принятия решений: отдельного обучающегося, класса, образовательной организации, муниципалитета и региона. Необходимо обеспечивать соответствие диагностических процедур системности и непрерывности развития личности обучающегося.

Даже самая надежная диагностическая методика не может полностью гарантировать всестороннюю оценку личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ. Вывод, сделанный по одной диагностической методике, должен быть подтвержден другими профессиональными инструментами, поскольку только комплексная и всесторонняя оценка личностных результатов может дать объективную информацию.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса.

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования // Справочно-правовая система «Гарант». - URL: http://base.garant. ru/55170507/#friends#ixzz4sorwxAaB

2. Платон. Государство // Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3. - М., 1994.

3. Кант И. О педагогике // Собрание сочинений: в 8 т. Т. 8. - М., 1994.

4. Маркс К., Энгельс Ф. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Сочинения: в 50 т. Т. 42. - 2-е изд. - М., 1974.

5. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология II Сочинения: в 50 т. Т. 3. - 2-е изд. - M., 1955.

6. Бердяев H.A. Самопознание (опыт философской автобиографии). - M., 1990.

7. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. - 3-е изд., доп. и испр. - M., 2008.

8. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. - M., 1994.

9. Выготский Л.С. История развития высших психических функций II Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. - M., 1983.

10. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. - M., 1989.