В чем была цель опыта тимирязева. Тимирязев Климент Аркадьевич. Вклад в понимание природы фотосинтеза. Избранная библиография произведений Тимирязева

ТИМИРЯЗЕВ, КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ (1843–1920) – выдающийся русский ботаник и физиолог, исследователь процесса фотосинтеза, сторонник и популяризатор дарвинизма.

Родился 22 мая (3 июня) 1843 в Петербурге, в дворянской семье. Его родители, сами придерживающиеся республиканских взглядов, передали своим детям свободолюбие и демократические идеалы. К.А.Тимирязев получил прекрасное домашнее образование, позволившее ему в 1860 поступить на юридический факультет университета, с которого он вскоре перевелся на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета.

Его юные годы были овеяны революционными идеями 60-х, которые высказывались Герценом, Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, что объясняет безоговорочное принятие ученым Октябрьской революции.

Среди его учителей в университете были ботаник-систематик А.Н.Бекетов и химик Д.И.Менделеев. О своих первых опытах над воздушным питанием растений К.А.Тимирязев сделал доклад в 1868 на I съезде естествоиспытателей в Петербурге. В этом докладе он уже тогда дал широкий план исследования фотосинтеза.

После окончания университета Тимирязев работал в лабораториях Франции у химика П.Э.Бертло и физиолога растений Ж.Б.Буссенго, и в Германии – у физиков Г.Р.Кирхгофа и Бунзена и у одного из создателей спектрального анализа, физиолога и физика Г.Л.Гельмгольца. Позже у него состоялась встреча с Ч.Дарвиным, чьим горячим сторонником Тимирязев был всю свою жизнь.

По возвращении из-за границы Тимирязев защитил в Петербургском университете диссертацию Спектральный анализ хлорофилла и начал преподавать в Москве в Петровской сельскохозяйственной академии, ныне носящей его имя. Позднее стал профессором Московского государственного университета, из которого ушел в отставку уже на склоне лет, в 1911.

Ученый приветствовал Октябрьскую революцию. Несмотря на возраст и тяжелую болезнь, он стал депутатом Московского Совета.

Тимирязев всю свою жизнь работал над разрешением проблемы воздушного питания растений, или фотосинтеза.

Эта проблема далеко выходит за пределы физиологии растений, так как с фотосинтезом связано существование не только растений, но и всего животного мира. Мало того, в фотосинтезе растение берет и усваивает не только углекислоту воздуха, но и энергию солнечных лучей. Это дало право Тимирязеву говорить о космической роли растения как передатчика энергии солнца нашей планете.

В результате длительного изучения спектра поглощения у зеленого пигмента хлорофилла ученый установил, что наиболее интенсивно поглощаются красные и несколько слабее сине-фиолетовые лучи. Кроме того, он выяснил, что хлорофилл не только поглощает свет, но и химически участвует в самом процессе фотосинтеза и закон сохранения энергии распространяется и на процесс фотосинтеза, а следовательно и на всю живую природу. Большинство исследователей тех лет, в особенности немецкие ботаники Ю.Сакс и В.Пфефер, отрицали эту связь. Тимирязев показал, что они допустили ряд экспериментальных ошибок. Разработав методику очень точного исследования, К.А.Тимирязев установил, что только поглощаемые растением лучи производят работу, т.е. осуществляют фотосинтез. Зеленые лучи, например, не поглощаются хлорофиллом, и в этой части спектра фотосинтеза не происходит. Кроме того, он отметил, что существует прямая пропорциональная связь между количеством поглощенных лучей и произведенной работой. Иными словами, чем больше световой энергии поглощено хлорофиллом, тем интенсивнее идет фотосинтез. Хлорофилл больше всего поглощает красные лучи, поэтому в красных лучах фотосинтез идет интенсивнее, чем в синих или фиолетовых, которые поглощаются слабее. Наконец, Тимирязев доказал, что на фотосинтез затрачивается не вся поглощенная энергия, а лишь 1–3 ее процента.

Основные труды К.А.Тимирязева: Чарльз Дарвин и его учение

; Жизнь растения

; Исторический метод в биологии

; Земледелие и физиология растений

.

Климент Тимирязев родился 3 июня 1843 года в городе Санкт-Петербург. Первоначальное образование получил дома. В 1866 году окончил с отличием естественный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В формировании мировоззрения Тимирязева большую роль сыграли философские взгляды А. Герцена, Н. Чернышевского, труды Д. Менделеева, И. Сеченова и особенно Ч. Дарвина.

В студенческие годы Тимирязев опубликовал ряд статей на социально-политические темы и по дарвинизму, в том числе: «Гарибальди на Капрере», «Голод в Ланкашире», «Книга Дарвина, ее критики и комментаторы». Тогда же написал первую популярную книгу с изложением учения Дарвина «Чарльз Дарвин и его учение»; его книга «Жизнь растений» переиздавалась более 20 раз и вызвала огромный интерес и в России, и за рубежом.

В 1868 году, для подготовки к профессорскому званию командирован за границу, где работал в лабораториях крупных физиков, химиков, физиологов, ботаников. Вернувшись в Россию, Тимирязев защитил магистерскую диссертацию и занял должность профессора Петровской сельскохозяйственной академии в городе Москва, где читал лекции по всем отделам ботаники. Одновременно преподавал в Московском государственном университете на кафедре анатомии и физиологии растений, на женских «коллективных курсах». Возглавлял ботаническое отделение Общества любителей естествознания при ВУЗе.

Климент Аркадьевич стал одним из основоположников русской школы физиологии растений, изучив процесс фотосинтеза, для чего разработал специальные методики и аппаратура. В физиологии растений, наряду с агрохимией, ученый видел основу рационального земледелия. Профессор первый ввел в России опыты с культурой растений в искусственных почвах; устроил первую теплицу для этой цели в Петровской академии в начале 1870-х годов.

В 1920 году вышел в свет сборник его статей «Наука и демократия». Последние 10 лет своей жизни из-за болезни не мог уже преподавать, но продолжал заниматься литературно-публицистической деятельностью, участвовал в работе Народного комиссариата просвещения России и Социалистической академии общественных наук. Избирался Депутатом Московского городского совета.

Тимирязев входил в состав Лондонского королевского общества. Являлся Почетным доктором университетов в городах Глазго, Кембридж и Женева; членом-корреспондентом Российской Академии наук и Эдинбургского ботанического общества, также Почетным членом многих иностранных и отечественных университетов и научных обществ. Автор многочисленных статей, книг, биографических очерков.

Климент Аркадьевич Тимирязев скончался 28 апреля 1920 года в городе Москва. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

В честь ученого названы: поселок в Липецкой и Ульяновской областях; Лунный кратер; теплоход «Академик Тимирязев»; Московская сельскохозяйственная академия, Институт физиологии растений РАН, Государственный биологический музей, библиотека в городе Санкт-Петербург, Винницкая областная универсальная научная библиотека в Украине, Центральная станция юных натуралистов и станция Московского метро.

Тимирязеву посвящен фильм «Депутат Балтики». За лучшие работы по физиологии растений присуждают премию РАН имени ученого. В Музее землеведения Московского государственного университета ему установлен бюст.

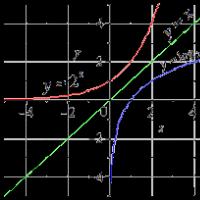

Большой вклад Тимирязева в изучение фотосинтеза . До работ К. А. Тимирязева господствовало мнение, что процесс фотосинтеза быстрее всего протекает в желтых, наиболее ярких лучах солнечного спектра. Однако желтые лучи незначительно поглощаются хлорофиллом и поэтому сохраняют свойственную им энергию даже после прохождения через лист растения.

Процесс фотосинтеза в различных участках светового спектра

Представление о большей скорости фотосинтеза в желтых лучах не соответствовало закону сохранения энергии. К. А. Тимирязев доказал неправильность этого положения путем более точного определения фотосинтеза растений в различных участках светового спектра. Для этого он пропускал солнечный свет через призму с узкой щелью (что позволило получить монохроматический свет) и отбрасывал его на лист гортензии. Монохроматический свет. Оказалось, что на участке листа, освещенном красным светом, наблюдалось обильное образование крахмала, много крахмала было также и в сине-фиолетовой части спектра, т. е. там, где идет наиболее интенсивное поглощение света хлорофиллом. Этот опыт показал, что закон сохранения энергии распространяется и на процесс фотосинтеза: чем интенсивнее идет поглощение энергии, тем больше усваивается углекислого газа. Разработанная физиками квантовая теория света объяснила максимальную интенсивность фотосинтеза в красных лучах. В настоящее время установлено, что свет распространяется в виде сгустков энергии - квантов. Величина кванта зависит от длины волны: чем больше длина волны, тем меньше величина, кванта. Длинноволновые красные лучи имеют малую величину квантов, но их количество больше, чем в коротковолновых (сине-фиолетовых) лучах, имеющих более крупные кванты. Таким образом, красная часть спектра, несущая большое число квантов в единицу времени на единицу поверхности, будет фотохимически более продуктивна, чем всякая другая часть спектра. Исследования К. А. Тимирязева показали также, что не вся падающая на лист энергия полностью им поглощается: часть ее отражается или проходит без поглощения через лист (зеленые и крайне-красные лучи спектра). Количество отраженного и прошедшего без поглощения света у разных растений различно. Количество поглощенного и отраженного света у разных растений различное.

Оно зависит от свойств отражающей свет кутикулы листа, от толщины листа и интенсивности его зеленой окраски, (подробнее: ).

В среднем можно принять, что лист поглощает около 85- 90% падающей на него энергии. Но не вся поглощенная хлорофиллом энергия полностью используется в процессе фотосинтеза.

Большая часть поглощенной энергии (до 90% и более); переходит в тепловую, способствуя переходу воды в парообразное состояние в процессе транспирации или повышая температуру листа. Коэффициент использования лучистой энергии на образование органического вещества невелик и составляет 1- 5%, лишь в исключительных случаях достигая 10%.

Количество поглощенного и отраженного света у разных растений различное.

Оно зависит от свойств отражающей свет кутикулы листа, от толщины листа и интенсивности его зеленой окраски, (подробнее: ).

В среднем можно принять, что лист поглощает около 85- 90% падающей на него энергии. Но не вся поглощенная хлорофиллом энергия полностью используется в процессе фотосинтеза.

Большая часть поглощенной энергии (до 90% и более); переходит в тепловую, способствуя переходу воды в парообразное состояние в процессе транспирации или повышая температуру листа. Коэффициент использования лучистой энергии на образование органического вещества невелик и составляет 1- 5%, лишь в исключительных случаях достигая 10%.

Подготовила: студентка АА-1-7-б

Неупокоева Мария Юрьевна

Руководитель: Циалковский Юрий Иванович

Воронеж-2013

1. Биография Климента Аркадьевича Тимирязева.

2. Учения о питании растений в работах К.А. Тимирязева.

3. Роль К.А. Тимирязева в становлении и развитии вегетационного метода в России.

Климент Аркадьевич Тимирязев (1843 - 1920 гг.) - всемирно известный ученый, основоположник русской школы физиологов растений, член-корреспондент Петербургской Академии наук с 1890 г.

К.А. Тимирязев родился в Петербурге в прогрессивно настроенной дворянской семье. Отец его - Аркадий Семенович, республиканец по своим взглядам, занимал крупное служебное положение в таможенном ведомстве, учил сына безграничной любви к истине.

К.А. Тимирязев в 1865 г. окончил Петербургский университет вольнослушателем, так как в 1862 г. был исключен из него за участие в студенческих сходках. Еще будучи вольнослушателем университета, в 1864 г. Климент Аркадьевич в «Отечественных записках» публикует статью о Дарвине, а в 1865 г. выпускает первое издание своей книги «Чарльз Дарвин и его учение». Университет он закончил со степенью кандидата и золотой медалью. В дальнейшем он продолжает серьезные научные поиски в области физиологии растений.

Глубокое понимание тесной связи устоев агрономии с изучением жизни растений проявилось у К.А. Тимирязева уже в 1867 г., когда он, только что, окончив университет, принял на себя поручение Вольного экономического общества по проведению полевых опытов в Симбирской губернии с применением аммиачного удобрения.

В 1868 году он направляется за границу для подготовки к профессорскому званию. В заграничной поездке он работал в Гейдельберге в лабораториях Кирхгофа, Бунзена, Гофмейстера, а в Париже он слушал лекции Буссенго, учеником которого он себя называл.

Осенью 1870 г. Климент Аркадьевич был приглашен преподавателем ботаники в Петровскую сельскохозяйственную академию. В 1871 г. он защищает магистерскую диссертацию на тему «Спектральный анализ хлорофилла» и избирается профессором Петровской сельскохозяйственной академии, а в 1875 г. защищает докторскую диссертацию об усвоении света растениями. В октябре 1877 г. К.А. Тимирязев был избран экстраординарным профессором Московского университета (но продолжал оставаться профессором Петровской академии до реорганизации ее в 1892 г. в Сельскохозяйственный институт) и занял в университете первую в России кафедру анатомии и физиологии растений, организовав там физиологическую лабораторию, и, наряду с преподаванием, углубляется в научную работу.

К.А. Тимирязев был ученым-экспериментатором. Применив точные методы физики и химии к физиологии питания растений, он своими трудами оказал существенное влияние на развитие фундаментальных положений агрономической науки. Как вдохновитель научного земледелия он указывал на необходимость взаимосвязи полевых и лабораторных исследований. Достижения науки следует проверять на полях, а наблюдения в поле могут быть объяснены только лабораторными опытами.

К.А. Тимирязев как великий гражданин и патриот своей страны, радетель за развитие отечественного научного земледелия постоянно выступал за масштабное развитие опытного дела. Ссылаясь на одного из лучших представителей научного земледелия - Грандо, который отмечал, что все задачи земледелия сводятся к определению и возможно строгому осуществлению условий питания растений, Климент Аркадьевич отмечал, что непонимание этой коренной истины приводило ко многим ошибкам, делало бесплодными по отношению к главной задаче земледелия целые направления в науке.

Выступая за сочетание фундаментальных и прикладных исследований, он считал, что научное земледелие и физиология растений являются пограничными областями знаний и их связывает общая мысль, что без науки научной не было бы науки прикладной.

Как популяризатор науки он свои идеи непременно связывал с заботой об отечественном земледельце, отстаивая системный подход в решении насущных задач сельского хозяина. «...Если бы у нас было не по одному какому-нибудь опытному полю на уезд, а десятки, сотни дешевых опытных полей, то наш крестьянин знал бы, само растение подсказало бы ему, что ему нужно в каждом отдельном случае», - так образно доказывал Климент Аркадьевич необходимость проведения повсеместных полевых исследований.

Уже в 1867 г. К.А. Тимирязев в качестве помощника Д.И. Менделеева участвовал в постановке первых в России опытов с минеральными удобрениями, организованных Вольным экономическим обществом, в 1868 - 1870 гг. работал в лабораториях в Германии и Франции.

I. Климент Аркадьевич оказал значительное влияние на развитие опытного дела в России. Начиная еще с проведения агрохимических опытов по плану Д.И. Менделеева (1867 г.), он много внимания уделял организации показательных опытных станций. В.Л. Комаров (1948), описывая жизнь и деятельность К.А. Тимирязева, отмечал, что «одним только продвижением опытного дела в отсталое сельское хозяйство России, он, несомненно, вошел в число тех, кто заслуживает благодарность человечества»

Популяризируя свои идеи о развитии в России опытного дела, о приложении физиологии растений к земледелию, об организации в России опытных станций, которые должны быть местом не только проведения исследований, но и демонстрации достижений науки, К.А. Тимирязев отмечал, что страна по преимуществу земледельческая, страна, благосостояние которой связано с существованием растения, до сих пор сделала и делает менее всех для изучения этого растения. Между тем как в Англии находятся люди, жертвующие на это дело миллионы, между тем как Германия потеряла и счет своим опытным станциям, у нас за эти полвека не возникло ни одной.

Его яркие пропагандистские выступления, а также публикация сборника его лекций по проблеме «Земледелие и физиология растений» оказали большое влияние на развитие агрохимических исследований в России в XX веке.

Климент Аркадьевич высоко оценивал заслуги Буссенго, особенно как ученого-экспериментатора, отмечая, что вместо полу- эмпирических, полуаприорных представлений о питании растений, из которых исходил Тэер, которые шли вразрез с фактами, приобретенными наукой, Буссенго поставил строго научную задачу: при помощи весов учесть баланс вещества для каждого агрономического процесса и получения растительного продукта. И далее К.А. Тимирязев писал: «Нигде, быть может, не выступает с большей очевидностью тождество целей и средств научной агрономии и физиологии растений, как в этой полувековой научной деятельности Буссенго»

К.А. Тимирязев считал Буссенго основателем вегетационного метода, следовал правилу своего учителя: «спросить мнение растения» о значении для него того или иного источника пищи. Для развертывания исследовательских работ К.А. Тимирязев создал физиологическую лабораторию и совместно с И.А. Стебутом в 1870 г. устроил на опытном поле академии первую в России теплицу для выращивания растений в искусственных условиях (вегетационный домик).

К.А. Тимирязев сочетал в себе редкий пример талантливого ученого, строгого исследователя, блестящего публичного лектора, умевшего соединять общедоступность изложения с глубиной мысли. В своих выступлениях он много внимания уделял связи теоретических исследований с практическими вопросами научного земледелия, всегда думал о земледельце и о долге интеллигенции перед ним. Он часто заканчивал лекции о питании растений напоминанием о том, что поднятие крестьянского земледелия - самая насущная задача, прямо и косвенно касающаяся каждого русского гражданина.

К.А. Тимирязев нередко выступал с публичными лекциями на агрономические темы, откликаясь на события в жизни страны (засуха 1891 г. и последовавший за ней голод 1892 г., охвативший не только юго-восток, но и центр черноземной полосы).

Он постоянно уделял внимание пропаганде агрономических знаний, так как считал, что сельскому хозяину, занимаясь земледелием, приходится решать сложные задачи. «Нигде, быть может, ни в какой другой деятельности не требуется взвешивать столько разнообразных условий успеха, нигде не требуется таких многосторонних сведений, нигде увлечение односторонней точкой зрения не может привести к такой крупной неудаче, как в земледелии»

Темами его публичных лекций служили и важные научные открытия, из которых Климент Аркадьевич делал выводы для практики сельского хозяйства.

Он высоко ценил научные положения одного из основателей агрохимии, Ю. Либиха, особенно о возврате в почву уносимых с урожаем недостающих в ней питательных веществ. В своей работе «Земледелие и физиология растений» Климент Аркадьевич очень образно и доступно писал о теории минерального питания растений Ю. Либиха. Говоря о зольных элементах, он подчеркивал: «Раз извлеченные из почвы, они сами не вернутся обратно, - их может вернуть только та же сила, которая их извлекла оттуда, т.е. человек. Отсюда зола, извлеченная любым растением, - злаком ли или бобовым, - есть затронутый капитал почвы, который должен быть возмещен так или иначе, если мы желаем сдать землю потомкам такою, какою получили ее от предков. Это знаменитый «закон возврата», провозглашенный Либихом, и представляющий как бы ни пытались ограничить его значение, одно из величайших приобретений науки»

Климент Аркадьевич высоко ценил вклад Буссенго в науку, отмечая, что он проделал громадный труд, «чтобы получить возможность с полною уверенностью сказать, что за какие-то четыре, пять лет в это поле поступило столько-то и удалено с него столько-то килограммов углерода, водорода, азота и пр., это был научный подвиг, до той поры невиданный, и поэтому совершенно справедливо мнение Дюма, что Буссенго явился в области агрономии тем, чем был для химии Лавуазье»

Одним из важнейших путей поднятия производительности земледелия России Тимирязев считал клеверосеяние, а также расширение посевов других бобовых культур. «...Особенность гороха и всех бобовых, отличающая их от злаков, - способность усваивать свободный азот атмосферы находится в связи со способностью их корней заражаться известными бактериями почвы».

Он высоко оценивал открытие симбиотической фиксации азота бобовыми культурами, которое назвал как «одно из блестящих новейших приобретений учения о питании растений»

Высоко оценивая достижения агрономической химии и физиологии растений, К.А. Тимирязев писал в 90-х годах XIX века: «Чем отмечены научные успехи за этот последний век, отразившиеся на земледелии, совершенно изменившие его характер, превратившие его из бессвязного собрания рецептов и слепого подражания успешным примерам в более или менее сознательную разумную деятельность? Конечно, возникновением двух отраслей знания: агрономической химии и физиологии растений...»

И далее он приводил в пример величайшего из теоретических и практических авторитетов XIX столетия Ж.Б. Буссенго, который поставил в заголовке своих сочинений три слова: «Агрономия, агрономическая химия, физиология». Такова в действительности их последовательность: агрономия ставит практические задачи, агрономическая химия предлагает материальные средства и научное обеспечение их применения; физиология же растений, проводя фундаментальные исследования на живом объекте деятельности агронома, дает теоретическое обоснование использованию этих средств. Успехи агрономической химии связаны с совершенствованием методологии исследований, а это расширяет область науки. Проверка же научных положений непосредственно на растении сообщает новую информацию и приводит исследователя к конкретным выводам. Поэтому Климент Аркадьевич заключает: «Земледелие стало тем, что оно есть только благодаря агрономической химии и физиологии растений; это очевидно арпоп (вперед, само собой) и доказывается самой историей»

Он впервые в России начал исследование физиологической и биохимической роли микроэлементов в жизни растений. Об этом свидетельствуют результаты его опытов по изучению влияния железа, никеля, марганца, кобальта и цинка на превращение филоксантина в хлорофиллин (Тимирязев, 1937).

В последнее десятилетие XIX века Климент Аркадьевич стал уделять много внимания минеральным удобрениям, с которыми ему пришлось работать еще в пору молодости в опытах, организованных Д.И. Менделеевым в 1867 г.

К.А. Тимирязев обращал внимание на необходимость более широкого использования удобрений в борьбе с засухой, особенно после бедственных последствий засухи, постигшей земледелие России в 1891 г. В публичной лекции (1892 г.) он отмечал, что к числу внешних воздействий, при помощи которых человек может понизить непроизводительную трату воды растением, относится прежде всего применение удобрений. Растение, получившее удобрение, расходует воду с относительно большей пользой, так как за равное количество воды дает более органического вещества в сравнении с растением, не получившим удобрения.

С первых лет работы в Петровской академии К.А. Тимирязев, как преемник своего учителя Ж.Б. Буссенго - автора вегетационного метода исследований, совместно с И.А. Стебутом организовал в Петровско-Разумовском вегетационный домик, который стал прототипом теплиц на многих станциях России. Другая тепличка под его руководством была построена в 1890 г. для этих же целей в Московском университете (за неимением места - на крыше здания).

В 1896 г. по поручению Министерства земледелия Климент Аркадьевич устраивает опытную станцию на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. По его плану был построен вегетационный домик, оборудованный необходимой аппаратурой и приборами, приобретенными у русских и заграничных фирм. Кроме того, он в теплице заложил мелкоделяночные полевые опыты. Все это было широко доступно публике, поскольку Климент Аркадьевич устраивает широкую демонстрацию опытов по питанию растений.

В 1897 г. изящно построенная металлическая теплица была передана в Петровскую академию в распоряжение Д.Н. Прянишникова, который на протяжении более чем полувека (до своей кончины в 1948 г.) успешно вел физиологические и агрохимические исследования.

В публичной лекции «Физиология растений как основа научного земледелия» (1897 г.) Климент Аркадьевич отмечал, что применение физиологии растений и агрономической химии наряду с развитием химической промышленности учетверило урожаи в передовых странах Западной Европы по сравнению со средневековым уровнем. Здесь же он говорил о важности для земледелия таких наук, как сельскохозяйственная метеорология и почвоведение, так как они определяют условия жизни растений. Так, химический анализ почвы может получить должное толкование только в сопоставлении с показаниями растения.

В январе 1901 года Климент Аркадьевич выступил в университете с актовой речью «Столетние итоги физиологии растений», в заключение которой дал высокую оценку и агрономической химии, отмечая их исключительную значимость в земледелии: «Познается древо по плодам его. Химия и физика, придя на помощь физиологии растений, в течение одного века дали человечеству возможность расширить «права» жизни и сократить власть смерти - большего знамения своей полезности не может предъявить никакое знание»

К.А. Тимирязев высоко оценивал великое завоевание науки - превращение азота атмосферы при помощи электричества в селитру. Он отмечал, что это важнейшее из удобрительных веществ, широкое применение которого изменит в будущем судьбу земледелия. «Благодетельное же значение этого важнейшего завоевания научной техники едва ли можно вполне оценить для будущности человечества». Для такого суждения было достаточно оснований. Уже в то время потребность земледелия европейских стран в азотных удобрениях обеспечивалась в основном за счет чилийской селимы.

Мастерское изложение сложных вопросов минерального питания растений в доступной для слушателей форме, демонстрация опытов в теплицах тысячам посетителей на Нижегородской выставке, пропаганда опытных станций создавали предпосылки для дальнейшего развития агрохимических исследований.

К.А. Тимирязев в вопросе эффективного применения удобрений большое внимание уделял зарубежному опыту. Он перевел на русский язык курс лекций немецкого агрохимика П. Вагнера «Основы разумного удобрения», где в простой форме излагается значение удобрений для различных растений. К агрохимической тематике можно отнести и книгу А. Гарвуда «Обновленная земля. Сказание о победах современного земледелия в Америке», которую Климент Аркадьевич перевел с английского языка.

Климент Аркадьевич проявлял постоянную заботу о росте научных кадров. Так, он внес в совет Академии ряд ценных предложений, направленных к повышению уровня преподавания. По его предложению на старшие курсы Академии привлекались лица, окончившие физико-математический факультет университета и обладавшие серьезными естественнонаучными знаниями, с тем чтобы готовить их к профессуре по агрономическим дисциплинам. Первыми по университетским дипломным работам из числа окончивших университет на конкурсной основе были привлечены к аспирантуре П.С. Коссович, Д.Н. Прянишников, Н.В. Соболев, а позднее -

В.С. Буткевич, А.Н. Лебедев, А.Г. Дояренко, П.И. Лисицын, Е.В. Бобко, А.Ф. Тюлин и др.

Среди многочисленных талантливых учеников К.А. Тимирязева

Д.Н. Прянишников, основатель отечественной агрохимической школы. Под руководством К.А. Тимирязева развивалось мастерство исследователя-агрохимика и преподавателя П.С. Коссовича; своими лекциями и выступлениями Климент Аркадьевич повлиял на становление большого знатока опытного дела профессора А.Г. Дояренко. Известными учениками К.А. Тимирязева являются: выдающийся физиолог, автор классических работ по минеральному питанию растений Д.А. Сабинин, а также крупные ученые В.Л. Комаров, С.А. Новиков, Е.Ф. Вотчап и др.

За выдающиеся заслуги в науке К.А. Тимирязев был избран почетным членом многих иностранных академий, университетов, школ, научных обществ. Так, он получил степень почетного доктора наук Женевского университета как преемник Сенебье и Соссюра - ученых, посвятивших себя как физиологии растений, так и агрохимии (Торшин, 1993).

Академик И.П. Павлов назвал К.А. Тимирязева (по случаю его 70-летия), «источником света для многих поколений» (Петербургский, 1946). История естествознания, и в частности агрохимии, подтвердила правоту этих слов.

Профессор А.Г. Шестаков (1940) в статье «К.А. Тимирязев и вегетационный метод» отмечает, что работы Климента Аркадьевича по усвоению солнечной энергии и углекислоты растениями принадлежат к числу фундаментальных работ в области физиологии растений, и поэтому имя его заслуженно пользуется славой крупнейшего физиолога. Деятельность К.А. Тимирязева проникнута идеей максимального использования достижений физиологии и других наук для земледелия. На протяжении своей научной и общественной деятельности он боролся за развитие опытной работы, за широкое использование вегетационного и полевого опытов.

Климент Аркадьевич является примером ученого-обществен- ника. «Талантливый человек, добившийся крупнейших успехов в области физиологии растений, К.А. Тимирязев неотступно боролся за использование достижений физиологии растений в земледелии. Жизнь и работа К.А. Тимирязева являются примером целеустремленности и понимания гражданского долга» (Шестаков, 1940).

В воспоминаниях о К.А. Тимирязеве как о своем учителе Дмитрий Николаевич Прянишников (1940) писал, что «в нем мы видели не только редкий пример исследователя, умеющего соединить с тонкостью эксперимента изящество изложения своих научных сообщений, но и блестящего лектора, энергичного популяризатора, знакомившего русское общество с трудами и жизнью крупнейших светочей естествознания мира».

Д.Н. Прянишников близко соприкасался по роду своей научной деятельности с Климентом Аркадьевичем. Он сдавал ему магистерские экзамены по физиологии растений (экзамены по агрономической химии - у Н.Е. Лясковского). Климент Аркадьевич был рецензентом и главным оппонентом по магистерской и докторской диссертациям Дмитрия Николаевича. У них были общие научные интересы, находившиеся в плоскости соприкосновения агрохимии с физиологией растений.

В заключение своего воспоминания Д.Н. Прянщнников пишет: «Мне остается выразить настойчивое желание, чтобы наша молодежь читала Тимирязева в подлиннике: нужно знать Тимирязева, нужно не забывать того, чем он жил и за что боролся, чему посвятил всю свою светлую жизнь, и каждому следовать его примеру по мере сил».

Литература:

В.Г.Минеев, Л.А.Лебедева «История агрохимии и методологии агрохимических исследований»

Издательство Московского университета 2003г

Номинирован пользователем lyssi

Биология

Место рождения: Петербург

Деятельность и интересы: физиология растений

В 1940г. – учреждена премия Академии наук СССР им. Тимирязева. В 1971г. – золотая медаль ВАСХНИЛ им. Тимирязева. Еще факты

Открытия

Доказал, что закон сохранения энергии распространяется и на процесс фотосинтеза, а следовательно и на живую природу. Создал первую опытную станцию. Придумал теплицу – «вегетационный домик». Предложил практические методы борьбы с засухой. Основоположник отечественной научной школы физиологов растений.

Биография

Родился в дворянской, но демократически настроенной семье, в Петербурге.

1861г. – поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета.

1866г. – окончил обучение со степенью кандидата и золотой медалью за работу «О печёночных мхах».

1868г. – командирован Петербургским университетом за границу (Германию, Францию).

1870г. – 1892г. – преподаёт в Петровской земледельческой и лесной академии в Москве.

1872г. – строит на опытном поле первый в России «вегетационный домик». Научные труды он посвящал вопросам механизма фотосинтеза, методам исследования физиологии растений биологическим основам агрономии, истории науки. Некоторые из них («Спектральный анализ хлорофилла» и «Об усвоении света растением») принесли автору мировую славу.

Несмотря на тяжёлую болезнь, он участвует в работе Наркомпроса РСФСР и Социалистической академии общественных наук. Всегда был патриотом своей Родины.28 апреля 1920 года всемирно известный учёный скончался. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.