Самые интересные заброшенные места новосибирска. Семь стойких жителей, или почему деревня березовка никак не исчезнет Заброшенные деревни новосибирска

Два десятка населенных пунктов в Новосибирской области были стерты из карт и атласов за последние пять лет. Деревни исчезают с лица земли из-за отсутствия работы, школ, больниц, магазинов и удаленности от крупных городов. Но порой опустевшие уже населенные пункты получают новую жизнь – в них обустраиваются дачники, фермеры и прочие энтузиасты. Корреспондент Сибкрай.ru побывала в деревне Тропино Коченевского района и узнала, что приводит людей в заброшенные места на краю автобусной маршрутной сети, и как им удается возродить покинутый коренными жителями край.

В Новосибирской области 1518 различных деревень, сел, поселков и населенных пунктов. В 339 из них живут менее 50 человек, в 56 уже не осталось никого. В случае, если в деревне долгое время никто не живет, населенный пункт упраздняют. Так, лишь точками на старых картах за последние пять лет остались 20 населенных пунктов в одной только Новосибирской области. Чем дальше деревни от больших городов, транспортных узлов и магазинов, тем быстрее из них уходят люди.

Но некоторым населенным пунктам везет: сначала они пустеют, коренные жители из них уезжают, но после приезжают другие. Дачники. Чаще всего дачники остаются в деревне только на лето, но некоторые потом переезжают навсегда. Именно такая судьба постигла деревню Тропино в Коченевском районе Новосибирской области.

От районного центра до деревни чуть меньше 30 километров. В райцентре можно купить продукты и предметы первой необходимости. Конечно, все это есть и в соседнем селе Шагалово, но там, как уверяют жители, цены «дачные», то есть, в несколько раз превышающие обычные. На Шагаловский сельсовет, к которому принадлежит деревня, в Тропино ругаются, но уже больше по привычке. И деревня, и сельсовет со временем стали совершенно равнодушны друг к другу.

«Разбитые дороги, люди уходят, работы нет. В этой деревне не осталось коренных жителей – только две бабушки и два дедушки, дачники и все, – оправдывается заместитель главы Шагаловского сельсовета Татьяна Шабанова. – Мы их должны, что ли, держать чем-то, когда у администрации денег ни на что нет? Тут скоро и администрацию закроют, не будет ничего. Зарплату не дают по полгода, кто здесь работать будет?»

В Тропино всего две улицы, не больше двух десятков домов и крапива выше человеческого роста. Сменившие покинувших деревню жителей дачники поселились на главной улице, она называется Речная. Одна из немногих примет цивилизации здесь – таксофон, напоминающий о прошлом веке. Его поставили в деревне в 2002 году, потому что, как говорят местные, «Путин повелел».

Летом деревня живет, но зимой и осенью здесь остаются только самые стойкие. Одна из них − Татьяна Афонская. Ее дом стоит почти в самом начале улицы, обнесен деревянным забором, местами покосившимся. Она уверена, что интересного в деревне мало, но ей здесь жить нравится. За забором скрывается небольшой сад с огородом и гора дров – электричества в населенном пункте нет.

«Можно только пожаловаться, что не сделали нам дорогу. Я живу уже с 1990 года здесь, а взяла как дачу. Так что можно уже и старожилом считать, − говорит женщина. − У нас была бабушка коренная, вон там крайний дом сгорел. Только продала – и сгорел. А сама уехала в город к дочери, ей было уже 94, старенькая, все-таки тяжело, но на дачу приезжала все время, на все лето».

На месте бывшего дома последней коренной жительницы теперь бурьян и та же вездесущая крапива. Спустя некоторое время начинает казаться, что это не сорняк вырос на месте, где когда-то жили люди, а крепкие и не очень домики появились на месте, где всегда были эти крапивные заросли.

«Я жила в Крахалевке, а встретиться нам в Коченевском районе очень трудно. Заедешь за Коченево – жди, когда будет следующий автобус, еще неизвестно, на чем добираться до следующей деревни. Поэтому когда здесь дачники были, освободились, она меня сюда притащила. И теперь рядышком, можем хоть повидаться друг с другом. Вот такая у нас очень простая жизнь, − рассказывает Светлана Хорошилова. – Но ни хлеба купить, специально надо ехать, ни магазина здесь, ни света нет в этой деревне. Когда осенью здесь грязь, темно, не можем добиться, чтобы нам свет провел наш сельсовет. Буквально два года стали чистить зимой снег, а до этого – никогда не чистили, мы сами пробирались, тропиночки делали».

Светлана Хорошилова разводит живность. Во время разговора у нее из-за спины лает пес Тиша, кроме него у нее живут четыре курицы и кошка. Куры несут яйца, и их женщине хотелось бы держать больше. «Но четыре – и то хорошо. И позавтракать можно яйцами, и на тесто оставить. Мы народ не привередливый. Что есть, то и терпим. А держать скот – это очень тяжело, мне уже 82 года в этом году исполнится», − отмечает она.

Работы в деревне, кроме того, как вести хозяйство, никакой нет. Как следствие, почти все население в Тропино пенсионного возраста.

«Сын со мной живет один, а второй в Коченево живет. Работы здесь нет ни тому, ни другому. Раньше они на такси катались работать, тоже тяжело. Туда уедешь – обратно не приедешь. Вот вся наша жизнь, − спокойно объясняет Хорошилова и добавляет. − Вообще, конечно, никакой жизни нет».

За продуктами и пенсией местные жители отправляются в Коченево, районный центр. Автобус ходит два раза в сутки, утром и вечером, но попасть на него не так легко. Как объясняет Светлана Хорошилова, жителям Тропино там не рады: «Автобус плохо стал ходить – очень рано и не берет нас всех, потому что там набивается, а мы же последняя станция, и не влезаем. Старухи вообще на нас там рычат – «что вы едете, сидели бы дома, пенсионеры!» Ну, как, приходится. Иногда нужно ехать».

«В Коченево получаем пенсию, там же ходим по магазинам. Что возьмем, на машине сюда привозим. Муку там, хлеб, сахар, мясо куриное, другое мы и не покупаем. Пенсия маленькая, увеличилась только потому, что мне исполнилось 80 лет. Была пенсия около девяти тысяч, сейчас на нее вообще ничего не купишь. А сейчас у меня вроде 15, − замечает Светлана Хорошилова. − Конечно, в моем возрасте добраться до дороги и доехать туда – очень тяжело. А к нам никто не приезжает, только сами себя обеспечиваем. Стала старше, стало больше денег. Теперь хоть хватает на продукты. А продукты дорожают, берем оптом: банку масла, муки килограмм пять-десять, дрожжей. За хлебом ведь не каждый раз пойдешь, то дождь, то грязь».

Остаются зимовать в домах без электричества и связи лишь пять домов. Кроме сестер Светланы и Татьяны, на зиму остаются староста деревни, и две семьи – Каменевы и Блиновы. В этом году к зимующим присоединятся еще двое – «пенсионерочка», как ласково называет свою дальнюю соседку Светлана Хорошилова, и Александр Кузин, который приехал построить свое хозяйство.

«Я в библиотеку езжу все время – почитываю книги. Сестра купила себе электронную, она испортилась, починить не можем. Видишь, как у нас все сделано, не для людей. Если деньги есть, то, конечно, можно что-то сделать. А у нас их мало и вечно не хватает», – рассказывает о зимнем быту пенсионерка.

Таксофоном, который в гордом одиночестве стоит на главной улице, жители деревни не пользуются: нужно покупать специальную карточку, которой хватает на несколько звонков.

«Он нам не выгоден, хотя Путин сделал нам телефоны по этим деревушкам. На сотовый нельзя звонить, а куда будешь, где, у кого дома сейчас телефон? Сейчас уже почти ни у кого нет, редко кто есть с домашним телефоном, – объясняет Светлана Хорошилова. – Поэтому он, когда сотовые появились, стал не нужен. А когда ничего не было – он был выгоден. Карточку покупали, даже звонили несколько раз. А так все у нас нормально. Жаловаться нам не на что. Сами ведь выбирали, где жить».

Единственный, кто в деревне младше пенсионного возраста, – Александр Кузин. Мужчина приехал из Казахстана, уволился с работы, купил дом на самом краю деревни и решил вести собственное хозяйство. У него 300 подросших гусят, которых он собирается позже продавать.

«Самое главное вырастить, а продавать – было бы что продавать, – уверяет мужчина. – Здесь речка рядом, земля есть. Можно разработать землю, высаживать что-то, овощи. Настоящие, не на химии всякой. Сейчас в интернете очень любят домашнюю пищу, стараются покупать все натуральное, безо всяких пестицидов, чтобы оно все натуральное выросло. Так вот – домашняя ферма».

Пока гусята растут, начинающий фермер обустраивает дом и строит дальнейшие планы о том, как расширить хозяйство. Его дом сложен из бетонных блоков, кровати в нем еще нет, поэтому Александр Кузин спит на матрасе.

«Все только начинается. Пока так – спартанские условия, но ничего, не жалуюсь. Здесь хорошо – тихо, спокойно. Две речки, Шариха и Чик. Рыбалка: в речке карась хороший, не крупный, но хороший карасик. Сейчас люди начнут подниматься – в деревни все пойдут, – считает Александр Кузин. – Город с его грязным воздухом, со своими заморочками… А в деревне хорошо. Вырастил свою картошку, вырастил свою морковку, свое мясо. Вот нашел в Коченево козлят по две тысячи, деньги придут на карточку – козлят возьму, молоко свое будет. Корову-то одному тяжело держать будет, а козе травы немного надо, она и далеко бегать не будет. Козу можно привязать на веревку, и пусть стоит. Можно жить, и все натуральное».

Природу в Тропино хвалят и другие жители. Коченевский район не богат лесом, его красота в полях, уходящих за горизонт, и просторах. «Вид у нас отсюда очень хороший. Так выйдем, сядем с сестрой на лавочку, вокруг – красота!» – замечает Светлана Хорошилова.

НОВОСИБИРСК, 17 дек — РИА Новости, Елена Жукова. Власти говорят о бессмысленной трате средств на обеспечение коммунальными благами малонаселенных деревень и содержание дорог к ним, а жители оттуда переезжать отказываются. Корреспонденты РИА Новости отправились в одну их таких новосибирских деревень, где живут семь человек, и расспросили жителей — в чем причина нежелания перебираться в более цивилизованные места.

По следам Столыпина: колхоз нового формата под Новосибирском Александр Лейхтлинг создал сельхозпредприятие, не зависящее ни от цены на зерно и мясо, ни от власти и банковских кредитов. А еще – попутно вернул на карту области умирающую деревню Украинку.Деревня Березовка находится в Болотнинском районе Новосибирской области. Это 160 километров от Новосибирска и десять — от ближайшего населенного пункта, села Ача.

Это как раз такой населенный пункт, об упорстве жителей которых недавно говорил губернатор области. По его словам, власть готова помочь людям переселиться из умирающих деревень. Это будет экономически выгодно для местного бюджета, поскольку снимется необходимость обеспечивать жизнедеятельность маленьких деревень, и для людей в конечном счете будет удобнее в более развитых селах.

"А одна семья говорит: я никуда не поеду. Просто так взять и принять решение, наверное, можно, но не правильно…", — привел пример на одной из недавних пресс-конференций Василий Юрченко.

А всего в Новосибирской области, по данным на начало года, около 140 деревень, в которых проживают менее 20 человек. И большинство людей, особенно пенсионеры, покидать привычные места не хотят.

Здесь родился и женился

Останавливаемся в Березовке: на заснеженной улице Центральной ни души. Возле одного из домов стоит таксофон и единственный на деревню фонарь. Местные жители шутят, что если бы не он, деревню по вечерам не было бы видно. Деревня — это четыре дома. Ни магазина, ни аптеки.

Но семь жителей Березовки вполне привыкли обходиться без этого. И на предложения Ачинского сельсовета переехать в Ачу регулярно отвечают отказом.

"Осталось только то, что не сумели разобрать. А раньше здесь была большая ферма", — говорит Елена Эйснер, показывая на металлический каркас посреди поля недалеко от деревни. Елена работает начальником почтового отделения в селе Ача Болотнинского района, а в родную Березовку возит пенсию и продукты для родителей и свекра со свекровью.

Вместе с Еленой заходим к ее родителям Сергею Ефимовичу и Фаине Васильевне Малиновским, которые живут в доме сразу на въезде в деревню. Дом добротный — большая кухня с русской печкой, две просторные комнаты.

"Нет, не поедем. Доживать тут будем. А что там делать, мне там не нравится. Я тут прожила уже 57 лет, зачем мне та Ача, или Елфимовка или Сосновка", — говорит Фаина Васильевна.

В Березовку из Владимировской области она приехала в 1956 году после техникума по распределению работать зоотехником. Здесь встретила мужа — ехала вечером с дойки из соседней деревни, а Сергей Ефимович возвращался на лесовозе и подвез девушку. С тех пор они вместе живут в Березовке.

Сергей Ефимович с гордостью говорит, что он родился именно в Березовке, и во время первой переписи, которая проводилась до войны, в Аче проживали 80 человек, а в Березовке — 400 с лишним.

Вспоминает, что тогда в деревню приезжали выходцы из Белоруссии, они здесь получали землю, на которой можно было выращивать зерно и скот. Долгое время деревня процветала — здесь было не только большое колхозное хозяйство, но и каждая семья держала скотину для себя.

"Такая очередь была, чтобы на мясокомбинат сдать в Болотном, что мы возили быков сдавать в Новосибирск на мясокомбинат, тут не успевали перерабатывать — все магазины, прилавки, все завалено мясом и колбасой. Новосибирскому обкому в Болотном готовили специальную колбасу, машина с обкома партии приходила, они все погружали и везли в Новосибирск", — вспоминает Сергей Ефимович.

Сначала сломали школу…

По его словам, деревня начала умирать после того как сломали школу — это произошло в 1970-х годах. Детей начали возить из Березовки в соседнюю Ачу, они вырастали и стали перебираться туда или в крупные города — Новосибирск и Юргу. Через какое-то время закрыли и сельский клуб — место, где когда-то проводили танцы и показывали фильмы.

Но самый большой удар по деревне, добавляет Фаина Васильевна, был нанесен во время перестройки, когда начали сокращать поголовье скота. Постепенно большая ферма погибла, а с ней не стало работы и перспективы у деревни.

Супруги вздыхают, вспоминая и собственное хозяйство. Говорят, что уже десять лет как не видели своего участкового — и даже не знают, как его зовут. Поэтому и перестали держать даже овечек — заезжие "гастролеры" крали их, а пожилые люди не могли никак защитить свое имущество. Но повторяют, что все равно никуда отсюда не уедут.

Все дети привозят

Следующий дом по улице Центральной — двухквартирный и благоустроенный. В нем есть вода, отопление и ванна. В одной из квартир живет пожилой мужчина, бывший скотник. Но он общаться не захотел, даже не открыл калитку. Недавно похоронил жену и, как поясняют соседи, сейчас ему лучше в одиночестве.

А соседи — это Василий Августович и Нина Николаевна Эйснер, свекр и свекровка Елены. В этот дом они переехали около шести лет назад, когда на улице, где они жили раньше, не осталось соседей.

"А что я буду в Аче делать? Я привык тут, к этой земле, в такую квартиру залез — все удобства. А в Аче такую не дадут", — говорит Василий Августович.

Он в деревню приехал еще ребенком — в 1941 году с родителями-немцами был эвакуирован сюда из Поволжья.

Нина Николаевна соглашается с супругом. По ее словам, в деревне ей совершенно не скучно, несмотря на отсутствие магазина, клуба и других обычных для населенных пунктов заведений. Дети и внуки не забывают, регулярно привозят продукты, газеты, лекарства.

"Березовка! Какие тут люди жили дружные, работящие, плакать хочется. Не то, что сейчас. Боимся — скорей (дверь) на крючок", — вздыхает Нина Николаевна, но на вопросы о переезде отрицательно качает головой.

"Нашелся бы богатый человек, расстроил бы Березовку и люди бы наезжали", — вздыхает Василий Августович.

К супругам Эйснер в гости заходит соседка Ольга Литвинова — они вместе с мужем Василием единственные жители Березовки, еще не достигшие пенсионного возраста. Соседские посиделки, наравне с просмотром телевизора, который показывает лишь пять каналов, здесь популярное времяпрепровождение.

Со своим конем

Ольга, обнаружив журналистов, приглашает к себе. Ее дом на отшибе, в конце улицы. По дороге проходим водонапорную башню, которая обеспечивает водой жителей, здание закрытого, а, вернее, разваленного клуба, и больше ничего, остальное — пустыри.

Живут они с мужем в основном за счет хозяйства — у них есть коровы, свиньи, кролики, куры, лошадь — как транспортное средство. Летом — огород. Поэтому основными продуктами обеспечены, остальное докупают в Аче, продав мясо.

"Не сильно на широкую ногу живем, но хватает", — говорит Ольга. По ее словам, в такой малонаселенной деревне не страшно, наоборот, никого чужого нет, тишина и спокойствие.

А от переезда в Ачу особых выгод она не видит. "Лекарства в Аче не купишь, недавно зуб заболел, приехали в Ачу, а там даже анальгина нет, пришлось чуть ли не цветочком, народными средствами лечиться. Фельдшер там хороший — сама и перевязку сделает, и зуб вырвет, а вот с лекарствами проблема", — говорит Ольга.

Поэтому, как и старожилы деревни, ни Ольга, ни ее муж, уезжать из Березовки не собираются — считают, что ни в каком другом месте лучше не будет.

Лагерь состоит из четырех жилых корпусов, прачечной и столовой. Двухэтажные жилые корпуса соединены друг с другом переходами. На лето 2019 года охрана не активна. Объект находится в аварийном состоянии, большая часть деревянного пола прогнила, подтекает крыша. Здание столовой исписано игрунами.

Подземное →

ЗСГО II класса защиты площадью ~1300 кв. м на территории цеха машиностроительного завода в Искитиме. По проекту имело два санузла, ФВК, ДЭС и другие вспомогательные помещения, четыре наклонных спуска (один парадный, два запасных, один ведёт в АБК цеха), четыре вентшахты (одна из них проходная, одна недостроенный гриб - выхлоп дизеля). Само ЗСГО отдельностоящее, но своей частью проходит под АБК цеха. Убежище начали строить в 1990, в 1991 из за...

Военное →

На территории части располагаются гаражи для военной техники, несколько технических сооружений, склад. Все сооружения пусты и заброшены. Через забор от части находится заброшенная котельная и погреба для хранения продуктов. Местами свалены ящики от противогазов. На стене одного из зданий выцарапаны сотни названий городов. Следует опасаться охранника, КПП которого расположено поблизости от погребов. В случае запала, он спускает на вас свору...

Военное →

Здание с гаражами представляет собой ряд боксов с воротами, половина из которых - закрыты. Рядом имеется холл, в котором сохранилась мебель и много различных документов. Так-же по-соседству располагается небольшая заправка для автомобилей «Урал», которые и стояли в гаражах. В холле есть подвал, но он затоплен.

Подземное →

Встроенное убежище под АБК завода. Примерная площадь убежища равна ≈350м², имеет два выхода и две непролазные вентиляционные шахты. Один из входов идёт из здания по лестнице вниз, вход на территорию завода через кпп и вход в здание абсолютно свободен и никем не контролируется, а лестница в убежище беспрепятственно открыта. На крайний случай можно залезть через приоткрытую УЗС в открытом наклоннике, герма намертво закисла. Ранее было сильно...

Стройки →

Офис состоит из двух зданий и пристройки. Периметр обтянут колючей проволокой, местами порезанной. Рядом иногда проезжают автомобили мебельной фабрики, их лучше избегать. Пристройка представляет из себя что-то похожее на конференц-зал. Одно из зданий пустое, а главный корпус девятиэтажный с цоколем. Сквозь все этажи проходит лифтовая шахта. На 7-8 этаже находится пост охранника.

Подземное →

Маленькое убежище одного из завода в Новосибирской области на 50 человек. До 2012 года было затоплено, сейчас воду откачали. В убежище имеются остатки ФВУ и разобранная система вентиляции. Местами осталась проводка.

Подземное →

Небольшое убежище под АБК завода, расчитаное на 150-200 человек. Состоит из небольшого зала для укрываемых, ФВУ, бытовки, кабинета начальника ГО и узла связи. В ФВУ находятся сгнившие остатки ГО хабара, на потолке и стенах толстый слой плесени. В бытовке архив завода, на стеллаже сложены личные дела рабочих и различная бухгалтерская документация. Узел связи представляет из себя комнату со стойкой АТС, которую раскусали на цветные квадратики,...

О

т Ершово сегодня остались только руины бывшей школы,ещё помнящие детский смех.

Облупившийся и забытый памятник ершовским борцам за свободу,да погост с кладбищем,

куда ещё приезжают дети и внуки навестить своих предков. Так повернулось колесо истории

и жернова власти, что деревня основаная в 1676 году,ещё задолго до возникновения Сузуна

перестала существовать и была стёрта с лица земли за невыгодностью и удалённостью.

Деревня Сатым родилась ещё в первые десятилетия освоения правобережья Оби. Её основателями,

как и большинства приобских деревень, были бывшие оброчные крестьяне, казачьи и драгунские

дети или отставные казаки. Возможно где-нибудь,когда-нибудь и могут отыскаться сведения о её первых

жителях, но ни мне,ни моим знакомым они ещё не попались.

Самое раннее,что нашлось, это Исповедная роспись Петропавловской церкви села Чингиского

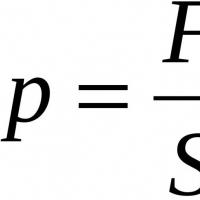

на 1825 год

.

Церковь существовала там с 1807 года. В ней по приходу Колыванского уезда, Чингиской волости стоят

приписанные к церкви деревни:

Абрашинская, Милованова, Малетина,Соколова,Ключи, Белопухова,Столбовая, Дресвянская,Нижне-Каменская,

Ересная, Биткова,Артамонова,Ершева

,Крутинская.

Т.е. в начале 19 века в списках деревня проходит уже как Ершова,на картах же 18 века стоит только имя Сатым.

Церковь в Ершове начали строить только в 1910 году, поэтому в 1825-м все православные жители ездили на службу в Чингисы.

Возникали новые церкви, менялись приходы и ершовцы пару-тройку лет спустя могли ездить в другие близлежащие церкви.

С 1862 года службы проводились в битковской церкви во имя Благовещания Пресвятыя Богородицы. А с 1896-го в Мышланской

михайловской церкви.

Первые данные,что мне попались по ревизиям, датированы 1859 годом,но не факт,что это первые имеющиеся данные о Ершове.

Так ревизией 1859 года

в д.Ершово насчитано 40 дворов, в которых проживало 120 мужских и 131 женских душ.

В Списке населённых мест томской губернии за 1893 год в ершовском селении имеется 243 жителя, 53 крестьянских и 12 некрестьянских дворов.

В следующем таком же списке за 1899 года

в деревне Ершовой Чингисской волости Барнаульского уезда количество хозяйств увеличилось более,

чем вдвое напротив 59-го года. Их отмечено 86 крестьянских и один некрестьянский. Интересно,с чем связано уменьшение некрестьянских дворов?

Из жителей насчитывалось 234 мужика и 237 женщин. Имелась школа грамоты.

Количество земли владеемой селением составляло 6297 десятин(по сегодняшним меркам это 6879,5 га.)

Возможно так выглядела усадьба былого ершовского крестьянина.

По следущей переписи в 1911 году

в Ершове стояло уже 98 дворов и проживало людей 424 мужского и 420 женского полу.

Селение начали называть селом,поскольку началась строиться церковь.

Возникли две торговые мелочные лавки и один маслодельный завод.

Теперь 1914

год в Ершове. Данные справочника по Томской епархии

. Даю картинкой.

Есть фамилии служащих церкви.

Весть о революции пришла в Битковский район быстро,но пережив колчаковщину и белочехов, первые советские изменения

население ощутило только на 1919-20 г.г. В 1920-м году был организован Ершовский сельский Совет рабочих, крестьянских

и красноармейских депутатов Битковской волости Черепановского уезда Сибирского края.

На 1927 год в Ершове половина населения была безлошадной и всё ещё жило несколько семей батраков, не вступивших

в с/х артели и зарабатывающих на жизнь,нанимаясь в работники.

В «Списке населенных мест Сибирского края»,

составленном уже в советское время в 1928 году

имеются такие данные:

Село Ершово(Сатым) Битковского района Каменского округа обр.1676 на речке Каракан имеет 372 хозяйства и 1898 человек населения.

От Битков удалено на 19 км. от Черепанова на 101 км.

В Ершове расположен сельсовет,школа,продуктовая лавка.

Относилось село к Битковскому району,туда же обращались к доктору и на почту.

В четырёх километрах от села находился кордон чингисского лесничества,построенный в 1914 году,на котором в двух домах

жило 9 человек,занятых уходом и отпуском леса.

Сбыт зерна и закупки ершовцев.

Если Битковцы сбывали свою сх продукцию в Камне, а закупали товары для населения в Новосибирске, то ершовцы странным образом делали наоборот

зерно продавали в Новосибирск, а закупки делали в Камне.

По этому поводу у меня ни единожды возникали вопросы, каким образом в списках РИКа были распределены деревни района по сбыту и покупкам.

Бедрино допустим закупки и продажи проводило в Завод-Сузуне. Заковряжино делало тоже самое в Черепаново. Плоское сдавало и закупало всё в Битках,

а Рождественка опять же всё производила в Новосибирске. Не вижу никакой системы.

Сузунский и Битковский районы долгое время существовали параллельно и развивались самостоятельно. 2 марта 1932 г.

Сузунский и Битковский районы были обьединены и Ершово стало частью вновь организованного лушниковского района, который просуществовал менее года

и был переименован в сузунский.

Мне ещё пока не удалось установить названий самых первых сельхозартелей и коммун в Ершове. Но такие данные интересующийся ершовской историей

может заказать в районном архиве. Ссылки на архивы находятся в конце этого материала.

Первые установленные мной колхозы существовали с 1935 года и назывались «Страна Советов» и «Новый мир», позже в декабре 1950-го они были обьединены

в один колхоз имени Андреева.Скорее всего названного в честь советского лётчика,Героя Советского Союза Ивана Андреева.

К 1938 году 95,4 % крестьян-ершовцев вступили в колхозы,не стало безлошадных,а скота по общерайонной статистике на каждую семью крестьян приходилось

по 7-8 голов! Жить стали как-будто лучше,однако статистика здесь ложная,поскольку учтён не частный скот крестьян, а тот который они при организации

колхозов сдали в коллективное ведение. И который при всей светлости,но утопичности идеи, так никогда и не стал их собственным.

Хиреть одно из самых старых селений Сибири село Ершово начало в самом конце 50-х, когда колхоз им.Андреева был закрыт(1958 год) и стал отделением

колхоза им.Ленина в Мышланке. В 1967 году не стало и сельсовета. Решением облисполкома от 8 июня 1967 года Ершовский сельский Совет переиенован в

Мышланский с центром в с.Мышланка.

Одним из последних управляющих отделением колхоза в Ершове(3-ья бригада) был Ким Николаевич Подгорный,направленный туда партийной ячейкой из Мышланки,

где он заведовал почтой. После него на этой должности ещё были Александр Воронков и Николай Тестов,но надобность в этом отделении медленно и упорно

отпадала, людей в селе становилось всё меньше и меньше. Однако ершовская начальная школа четырёхлетка продолжала работать. В старших классах ершовские

дети учились уже в мышланской восьмилетке. Антонина Карпенко вспоминает,что ещё в 70-х, их ершовских частенько там подразнивали:

-Эй,Сатым! Откуда дым?

Из-за этого часто происходили драки между ершовскими и мышланскими детьми. А некоторая неприязнь сохранилась и до сих пор.

1 сентября 1977 года,после проведённого колхозного собрания,по общенародному решению и приказу председателя Воротникова,всех последних дойных коров

большим стадом перегнали в Мышланку.Кирпичные стены ферм полностью опустели.После закрытия колхоза в Ершове люди стали перебираться в окрестные

деревни,ближе к цивилизации и работе. Кто в Артамоново переехал,кто в Битки,пара семей осела в Чингисах,некоторые даже на Урал и Узбекистан перебрались.

Тридцать-сорок семей переехали в Мышланку. Там их уже давно не кличут по старинке сатымскими, и мало кому интересно их ершовское происхождение...

К 1979 году официально закрылось и отделение колхоза,ставшее совершенно невыгодным даже в те советские времена с «бесплатным» государственным обеспечением.

Бухгалтер Антонина Шарапова вспоминает,что при закрытии Ершова и переводе документов в Мышланку в столе она обнаружила две старые печати, ещё

первых ершовских сельхозартелей «Страна Советов» и с/х артели Андреева, которые были переданы в Мышланку.

В 1981 в деревне не осталось ни одной живой души, пустые дома потихоньку распродались и вывезлись в другие деревни. А в безденежные 90-е годы место

селения вообще распахали и не стало видно даже границ усадеб. На распаханных местах ершовских домов выросла спутница человека - высокая жгучая крапива,

и незнающий былой истории молодой человек, обожжённый ею, в сердцах подумает: -И откуда ты только тут взялась!

На карте 1987 года (смотри выше) селения уже нет и впомине, лишь артамоновский лог,да урочище Ершово напоминают о чём-то далёком и ушедшем.

Сегодня путник или шофёр ещё увидят фундаменты кирпичных коровников, руины начальной ершовской школы, осиротевший памятник сложившим свои головы в борьбе за светлое

будущее ершовцам, имена которых тоже уже никто не помнит. Ершово сейчас используется как летние выпаса для скота. Коровы целуют летнюю каканскую водицу,

машут хвостами и им конечно невдомёк, да и абсолютно неважно,что тут,на этой земельке,многие столетия текла размеренная людская жизнь,кричали купающиеся

дети,игрались свадьбы,разростались скандалы и споры,проливалась безвинная кровь, рождались и умирали простые сибирские люди.

Ершово. Ретрофотоснимки, которые прислал Павел Подгорный.

1926г. Житель с.Ершово Зырянов Егор Фёдорович (второй слева)

1930-е.Село Ершово. Начало советской эпохи. Люди этот участок села называли Максимом.

Возможно Максим это название участка 30-х годов,поскольку сегодняшние бывшие жители

Ершова такого названия не припоминают.

Ершовская начальная школа.1948 год. Среди учеников сидят учителя Черновский Алексей Алексеевич и Томилов (имя его уже не помнится)

Утро в Ершове, колхозники у магазина.1972г.

Женщины на покосе, снимок сделан в 70-х г.

Озеро Ершовское и его житель на плоту.

Фото Антонины Карпенко.Надя Литаврина,сестра Люба и я в середине.

Ершово 1976 год. Наверное это был последний раз,когда я была в ещё живом Ершове.

Дом жителя с. Ершово А.А.Васильева. Зима 1976г.

Как выглядит Ершово сегодня? Да вот так!

У некошеной межи Самодельное винцо

Ни брёвнышка, ни камушка.

Плач деревенского домового

Старый клен сутулится,

Потянулись журавли

В теплые места.

Ни одной живой души –

Опустели улицы,

Лишь колодезный журавль

Улететь не смог.

Пьется - не кончается,

Вот и чудится порой

Силуэт в полях.

Выбегаю на пригорок...

А это клен качается,

Да колодезный журавль

Кланяется мне.

Я так люблю мою деревню

За простоту, за тишину,

Где над рекою тополь древний

Ещё стремится в вышину.

Где по субботам шли все в баню,

Квас пили ядрёный с ледника,

Где пироги пекли с грибами

В жару их притомив слегка.

Где детвора ватагой шумной

Весь день плескалась у реки,

Где за беседою заумной

Махрой дымили старики.

Где вечерами у колодца

Трещали бабы о своём,

В густых хлебах тропинка вьётся

Не разминуться там вдвоём.

Где даже небо не такое

А звёзды - вот они, смотри!

Заветный ковш сними рукою

И бесконечность зачерпни.

Здесь был наш дом, в котором мы жили с родителями. Моя старшая сестра Людмила стоит как раз на его месте.

Дорога, ведущая в детствo.

Здесь в ершовской начальной школе я училась с 1 по 4 класс...

Горжусь деревней,

внук, ты это помни:

Я был силён,

лишь только потому –

В деревне вырастали

мои корни,

И нет износа -

древу моему!

Вспоминаю, во сне вижу, Детство так сейчас далеко, Может, как-то соберемся

А вот здесь были наши огороды. За огородами было и есть озеро с карасями.

Всё кувшинками покрыто.

Небо в звездах над тобою,

Да в воде луна горит.

Не вернуть его назад,

Но вот озеро увидеть

Был бы очень,очень рад.

И поедем всей семьей.

И увижу, что осталось,

Поделюсь потом с тобой.

Речка Каракан у Ершово.

Деревенская река.

Ты - деревенская река,

Где память детства отражается.

Я приезжаю сдалека,

В который раз с тобой прощаюся.

Я прилетал из дальних мест,

К кустам ракиты над водою,

Вдохнуть знакомый воздух мест,

Побыть немножечко собою.

Прости, пожалуйста, меня,

Я - городской отныне житель,

Мне ночью снятся облака,

И тонких паутинок нити,

Летящих в полдень над тобой,

Касаясь водного теченья.

Ромашки, скрытые травой,

И две березки в отдаленьи.

Моя любимая река,

Я буду возвращаться снова

К тебе одной из далека,

Прости, прими меня, любого...

Моя дочь Юля в Ершове,которое она никогда не видела и никогда уже не увидит.

Тут мы купались и таскали вёдрами воду для огорода и бани.

Этот памятник героям гражданской войны был открыт в 1967 году.

Использованы воспоминания Антонины Карпенко(Кёниг),архивные фотоснимки,присланные Павлом Подгорным,

современные фотоснимки Юлии Федотовой (Кёниг), архивные данные,найденные Сергеем Калякиным,

стихи о деревне разных авторов.

Битковский районный земельный отдел Битковского райисполкома

Западно-Сибирского края ( -1932)

Ф.19, 119 ед. хр., 1924-1932 гг., оп. 1

В описи общее делопроизводство, документы по землеустройству сел Ершово, Горбуниха,

Артамоново, д. Федоровка, протоколы заседания сельскохозяйственной

инспекции, документы по организации сельхозартелей 1924-1929 гг.Районное управление.

района Новосибирской области, с. Ершово ( - )

Ф.125, 16 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1

Колхоз им. Андреева Ершовского сельского Совета Сузунского

района Новосибирской области создан в , дата установлена по

документам фонда.

Ликвидирован в , дата установлена по документам фонда.

района Новосибирской области, с. Ершово ( - 1950)

Ф.102, 7 ед. хр., 1935-1950 гг., оп. 1,2

Колхоз «Новый мир» Ершовского сельского Совета Сузунского

района Западно-Сибирского края организован в , дата

установлена по документам фонда.

трудящихся Новосибирской области от 28.12. 1950 № 488

ликвидирован.

Оп.2 – по личному составу

Протоколы общих собраний колхозников, лицевые счета по

заработной плате 1935 г.

района Новосибирской области, с Ершово ( - )

Ф.103, 8 ед.хр., 1935-1950 гг., оп. 1

Колхоз «Страна Советов» Ершовского сельского Совета Сузунского

района Западно-Сибирского края создан в , дата установлена по

документам фонда.

Ликвидирован в , дата установлена по документам фонда.

Оп.1 – общего делопроизводства

Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правления,

документы по разделу колхозов, годовой бухгалтерский отчет.

района Новосибирской области. Исполнительный комитет ( -

1967)

Ф.43, 103 ед.хр., 1929-1963 гг., оп. 1,2,3

Ершовский сельский Совет рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Битковской волости Черепановского уезда

Сибирского края образован в , дата установлена по документам

архива.

В соответствии с постановлением Президиума Сибирского

революционного комитета (протокол № 36(143) от 12.09.1924)

красноармейских депутатов Битковского района Сибирского края

В соответствии с постановлением ВЦИК от 26.09.1927

переименован в Ершовский сельский Совет рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Сузунского района Новосибирского округа

Сибирского края

В соответствии с Постановлением ВЦИК от 30.07.1930

преобразован в Ершовский сельский Совет рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов Сузунского района Западно-Сибирского

края.

Постановлением Президиума Западно-Сибирского краевого

исполнительного комитета от 05.03.1932 № 2369, в соответствии с

Постановлением ВЦИК от 02.03.1932 Битковский и Сузунский районы

объединены в один Лушниковский район, переименован в Ершовский

сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Лушниковского района Западно-Сибирского края.

С 10.12.1932 вновь

образованный район был переименован в Сузунский.

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. установлено

наименование Ершовский сельский Совет депутатов трудящихся

Сузунского района Западно-Сибирского края.

Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1937 преобразован в

Ершовский сельский Совет депутатов трудящихся Сузунского района

Новосибирской области. Исполнительный комитет.

Решением исполкома Сузунского районного Совета депутатов

трудящихся от 30.03.1967 № 83 Ершовский сельский Совет

ликвидирован.

Документы за 1920-1928 гг. на хранение не поступали.

Оп.1 – общего делопроизводства

Оп.2 – по личному составу

Оп.3 – похозяйственных книг

Протоколы заседаний членов сельсовета, президиума, депутатских

групп, протоколы сессий, решения исполкома.

Ведомости по заработной плате за 1931-1934 гг.

Похозяйственные книги за 1929 г., 1934 -1963 гг.

Примечание: похозяйственные книги с. Ершово с 1964 г. находятся в

фонде Мышланского сельского Совета.

Лагерь состоит из четырех жилых корпусов, прачечной и столовой. Двухэтажные жилые корпуса соединены друг с другом переходами. На лето 2019 года охрана не активна. Объект находится в аварийном состоянии, большая часть деревянного пола прогнила, подтекает крыша. Здание столовой исписано игрунами.

Заброшенный лагерь «Тимуровец». На территории расположены три жилых корпуса, дом культуры и котельная. На лето 2013 года, на территории лагеря пасут коров, но иногда туда ходят поиграть дети из соседней деревни.

Санаторный пионерский лагерь, находящийся в 30-ти километрах от Новосибирска, расположен глубоко в лесу. После распада СССР, в 1991 году, лагерь стал невостребованным и был переведен на хозрасчет, а вскоре и совсем прекратил свое существование. На территории находится полуразобранное основное здание с актовым залом и столовой, три аварийных (с гнилым полом) спальных корпуса, небольшие строения с душевыми, заваленное овощехранилище и несколько...

Объект представляет из себя двухэтажное кирпичное здание. Все окна забиты досками и листами жести, главный вход так же забит досками. Единственный залаз через окно, находящееся в задней части здания, достаточно только отогнуть лист жести в сторону. Внутри здания небольшой беспорядок, в душевых стоит мебель, притащенная из других комнат, двери, стены, выключатели и освещение не тронуты, хотя свет не удалось включить. Отсутствуют только чугунные...

Здание по ремонту мебели. Заброшена сравнительно недавно, ещё осталась проводка и линия электропередач цела. Уникальное предприятие для маленького города. Состояние снаружи очень даже хорошее. Внутри пусто и чисто. Советская отделка очень сильно бросается в глаза. А оставшийся стол в кабинете и абажур люстры очень солидно смотрятся на остальном фоне. Перестроен под детский сад.

Заброшенный пионерский лагерь, несколько корпусов, заросшие дорожки, стадион, котельная. Рядом красивый лес и болото. Так же неподалеку находится один известный детский лагерь, который работает круглый год, оттуда приходят люди играть на стадионе в футбол.

В 1929 г. геологи обнаружили огромнейшее месторождение известняка и других ценных полезных ископаемых, для извлечения которых потребовалось бы большое количество трудовой силы. Запасы известняка определялись на 100 лет, с 15-км протяженностью пластов. Разработка месторождения прекратилась около двадцати лет назад. Уже успели разрастись березки. Ступени высотой около метра. Глыбы мрамора вырезались длиной метра полтора. Эти глыбы валяются и в...

Заброшенный в далёкие 1960-е года пионерский лагерь. На входе как символ эпохи космонавтики стоит советская ракета. Не смотря на близость деревушки и других лагерей домики не растасканы и в хорошем состоянии. На территории есть горки, столовая, клуб, жилые корпуса, беседки и как обычно уличные умывальники. Судя по надписям, этот лагерь стал местом частых тусовок молодёжи, однако далеко не загажен, как большинство пристанищ. Посетителей у...