Сочинение по произведению на тему: Краткий отзыв о рассказе В. Шаламова Чужой хлеб. Анализ нескольких рассказов из цикла «Колымские рассказы Анализ рассказов «Ночью» и «Сгущенное молоко»: проблемы в «Колымских рассказах»

Изображение человека и лагерной жизни в сборнике В.Шаламова «Колымские рассказы»

Существование простого человека в невыносимо суровых условиях лагерной жизни – главная тема сборника «Колымских рассказов» Варлама Тихоновича Шаламова. Удивительно спокойным тоном переданы в нем все горести и муки человеческих страданий. Совершенно особый в отечественной литературе писатель Шаламов смог донести до нашего поколения всю горечь лишений и нравственных потерь человека. Проза Шаламова автобиографичная. Три срока лагерей пришлось ему пережить за антисоветскую агитацию, 17 лет заключения в общей сложности. Он мужественно выдержал все испытания, уготовленные ему судьбой, смог выжить в это непростое время в этих адских условиях, но рок уготовил ему печальный конец - будучи в здравом уме и полном рассудке, Шаламов попал в сумасшедший дом, при этом он продолжал писать стихи, хотя плохо видел и слышал.

При жизни Шаламова в России был опубликован только один его рассказ "Стланник". В нём описываются особенности этого северного вечнозеленого дерева. Однако его произведения активно печатались на западе. Поразительно то, с какой высотой они написаны. Ведь это настоящие хроники ада, переданные нам спокойным голосом автора. В нем нет мольбы, нет крика, нет надрыва. В его рассказах простые, сжатые фразы, короткое изложение действия, присутствует лишь несколько деталей. В них нет предыстории жизни героев, их прошлого, нет хронологии, описания внутреннего мира, авторской оценки. Шаламовские рассказы лишены пафоса, в них всё очень просто, скупо. В рассказах только самое главное. Они предельно сжаты, обычно занимают всего 2-3 страницы, с коротким заглавием. Писатель берет одно событие, или одну сцену, или один жест. В центре произведения всегда портрет, палача или жертвы, в некоторых рассказах и то, и другое. Последняя фраза в рассказе часто сжатая, лаконичная, как внезапный луч прожектора она освещает происшедшее, ослепляет нас ужасом. Примечательно, что расположение рассказов в цикле имеет принципиальное значение для Шаламова, они обязательно должны следовать именно так, как он их размещал, то есть один за другим.

Рассказы Шаламова уникальны не только по своей структуре, в них есть художественная новизна. Его отстраненный, довольно холодный тон дает прозе такой необычный эффект. В его рассказах нет ужаса, отсутствует откровенный натурализм, нет так называемой крови. Ужас в них создается правдой. При этом правдой, совершенно немыслимой с тем временем, в котором он жил. «Колымские рассказы» - это страшное свидетельство того, какую боль люди причинили другим таким же, как они, людям.

Писатель Шаламов уникален в нашей литературе. В своих рассказах он, как автор, внезапно включается в повествование. Например, в рассказе «Шерри-Бренди» идет повествование от умирающего поэта, и вдруг сам автор включает в него свои глубокие мысли. В основе рассказа лежит полулегенда о смерти Осипа Мандельштама, которая была популярна в арестантской среде на Дальнем Востоке в 30-х годах. Шерри-Бренди – это и Мандельштам, и он сам. Шаламов говорил прямо, что это рассказ о самом себе, что здесь нарушение исторической правды меньше, чем в пушкинском Борисе Годунове. Он также умирал от голода, он был на той Владивостокской пересылке, при этом он в этот рассказ включает свой литературный манифест, и говорит о Маяковском, о Тютчеве, о Блоке, он обращается к эрудиции человека, даже само название к этому отсылает. «Шерри-Бренди» - это фраза из стихотворения О. Мандельштама «Я скажу тебе с последней…». В контексте это звучит так:

«…Я скажу тебе с последней

Прямотой:

Все лишь бредни, шерри-бренди,

Ангел мой…»

Слово «бредни» здесь анаграмма к слову «бренди», а вообще Шерри-Бренди – вишневый ликер. В самом рассказе автор передает нам чувства умирающего поэта, его последние мысли. Вначале он описывает жалкий вид героя, его беспомощность, безнадежность. Поэт здесь настолько долго умирает, что даже перестает понимать это. Силы покидают его, и вот уже его мысли о хлебе слабеют. Сознание словно маятник, временами покидает его. Он, то возносится куда-то, то опять возвращается в суровое настоящее. Думая о своей жизни, он отмечает, что все время куда-то спешил, а сейчас он рад, что торопиться не надо, можно думать медленнее. Для шаламовского героя становится очевидной особенная важность актуального ощущения жизни, ее ценность, невозможность подменить эту ценность никаким потусторонним миром. Его мысли устремляются вверх, и вот он уже рассуждает «…о великом однообразии предсмертных достижений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты». Умирая физически, духовно он остается жив, и постепенно вокруг него исчезает материальный мир, оставляя место лишь миру внутреннего сознания. Поэт мыслит о бессмертии, считая старость лишь неизлечимой болезнью, лишь неразгаданным трагическим недоразумением, что человек мог бы жить вечно, пока не устанет, а он сам не устал. И лежа в пересыльном бараке, где всеми чувствуется дух свободы, потому что впереди лагерь, позади – тюрьма, он вспоминает слова Тютчева, который, по его мнению, заслужил творческое бессмертие.

«Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые».

«Роковые минуты» мира соотносятся здесь со смертью поэта, где внутренняя духовная вселенная – это основа реальности в «Шерри-бренди». Его смерть – это тоже гибель мира. При этом в рассказе говорится, что «этим размышлениям не хватало страсти», что давно уже поэтом овладело равнодушие. Он вдруг понял, что всю жизнь жил не ради стихов, а стихами. Его жизнь – вдохновение, и он рад был осознать это сейчас, перед смертью. То есть поэт, ощущая, что находится в таком пограничном состоянии между жизнью и смертью, свидетель этих самых «роковых минут». И здесь, в его расширенном сознании, ему открылась «последняя правда», что жизнь – это и есть вдохновение. Поэт вдруг увидел, что он – это два человека, один слагает фразы, другой – отбрасывает лишнее. Здесь также присутствуют и отзвуки собственной шаламовской концепции, в которой жизнь и поэзия – это одно и то же, что нужно отбрасывать лезущий на бумагу мир, оставляя то, что может на этой бумаге уместиться. Вернемся к тексту рассказа, понимая это, поэт осознал, что и сейчас сочиняет настоящие стихи, пусть они и не записаны, не напечатаны – это всего лишь суета сует. «Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ощущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано». Поэт отмечает, что самые лучшие стихи – это стихи, рожденные бескорыстно. Тут герой задается вопросом, безошибочна ли его творческая радость, не было ли им совершено ошибок. Думая об этом, он вспоминает о последних стихах Блока, о поэтической беспомощности их.

Поэт умирал. Периодически жизнь входила и выходила из него. Он долго не мог разглядеть изображение впереди себя, пока не понял что это его собственные пальцы. Он вдруг вспомнил детство, случайного прохожего-китайца, который объявил его обладателем верной приметы, счастливчиком. Но сейчас ему все равно, главное – он еще не умер. Рассуждая о смерти, умирающий поэт вспоминает Есенина, Маяковского. Силы покидали его, даже чувство голода не могли заставить тело двигаться. Суп он отдал соседу, а за последний день его пищей была только кружка кипятка, а вчерашний хлеб украли. До утра он пролежал бездумно. Утром, получив суточный хлебный поек, он со всем сил впился в него, не чувствуя ни цинготной боли, ни кровоточащих десен. Кто-то из соседей предупредил его о том, чтобы он оставил часть хлеба на потом. «- Когда потом? – отчетливо и ясно выговорил он». Здесь с особенной глубиной, с явным натурализмом писатель описывает нам поэта с хлебом. Образ хлеба и красного вина (Шерри-Бренди напоминает по своему виду красное вино) неслучайны в рассказе. Они отсылают нас к библейским сказаниям. Когда Иисус переломил благословенный хлеб (тело свое), поделился с другими, взял чашу с вином (кровь свою, за многих проливаемую), и из нее пили все. Все это очень символично отзывается в этом рассказе Шаламова. Неслучайно и то, что свои слова Иисус произнес как раз после того, как узнал о предательстве, они таят некую предопределенность скорой смерти. Стираются границы между мирами, и кровавый хлеб здесь подобен кровавому слову. Примечательно также, что смерть настоящего героя всегда публична, она всегда собирает вокруг людей, и здесь внезапный вопрос поэту от соседей по несчастью, также подразумевает, что поэт – настоящий герой. Он словно Христос, умирает, чтобы обрести бессмертие. Уже вечером душа покинула бледное тело поэта, но изобретательные соседи еще двое суток держали его, чтобы получать за него хлеб. В завершении рассказа говориться, что поэт, таким образом, умер раньше, чем официальная его дата смерти, предупреждая, что это немаловажная деталь для будущих биографов. По сути, сам автор и является биографом своего героя. В рассказе «Шерри-Бренди» ярко воплощена теория Шаламова, которая сводится к тому, что настоящий художник выходит из ада на поверхность жизни. Это тема творческого бессмертия, и художественное видение здесь сводится к двойному бытию: за гранью жизни и в ее пределах.

Лагерная тема в произведениях Шаламова сильно отличается от лагерной темы Достоевского. Для Достоевского каторга – это положительный опыт. Каторга его восстановила, но его каторга по сравнению с Шаламовым - санаторий. Даже когда Достоевский печатал первые главы «Записок из Мертвого дома», цензура запрещала ему это, поскольку человек очень свободно там себя чувствует, слишком легко. А Шаламов пишет, что лагерь – это целиком отрицательный опыт для человека, ни один человек не становился лучше после лагеря. У Шаламова абсолютно нетрадиционный гуманизм. Шаламов говорит о вещах, которые до него никто не произносил. Например, понятие дружбы. В рассказе «Сухим пайком» он говорит, что дружба невозможна в лагере: «Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей - значит, это нужда не крайняя и беда не большая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость, определяются пределы своих возможностей, физической выносливости и моральной силы». И он к этой теме опять возвращается в другом рассказе «Одиночный замер»: «Дугаев удивился - они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою». По сути, все те понятия нравственности, которые возможны в обыденной жизни, искажаются в условиях жизни лагерной.

В рассказе «Заклинатель змей» интеллигент-киносценарист Платонов «тискает романы» блатному Феденьке, при этом успокаивая себя тем, что это уж лучше, благороднее, чем выносить парашу. Все-таки здесь он будет пробуждать интерес к художественному слову. Он понимает, что еще занял хорошее место (у похлебки, можно покурить и т.д.). При этом на рассвете, когда Платонов уже окончательно ослабев, закончил рассказывать первую часть романа, блатной Феденька ему сказал: «Ложись здесь, с нами. Спать-то много не придется – рассвет. На работе поспишь. Набирайся сил к вечеру…». В этом рассказе показана вся та уродливость отношений между заключенными. Блатные здесь властвовали над остальными, могли заставить, кого угодно чесать пятки, «тискать романы», отдать место на нарах или отобрать любую вещь, а иначе - удавка на шею. В рассказе «На представку» описывается, как такие блатные зарезали одного заключенного, чтобы забрать у него вязаный свитер – последнюю передачу от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, который тот не хотел отдавать. Вот настоящий предел падения. Вначале этого же рассказа автор передает "большой привет" Пушкину - рассказ начинается у Шаламова «играли в карты у коногона Наумова», а у Пушкина в повести «Пиковая дама» начало было таким: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». У Шаламова есть некая своя тайная игра. Он в уме держит весь опыт русской литературы: и Пушкина, и Гоголя, и Салтыкова-Щедрина. Однако он это очень дозировано использует. Здесь ненавязчивое и точное попадание прямо в цель. Несмотря на то, что Шаламова называли летописцем тех ужасных трагедий, все же он считал, что он не летописец и более того, был против того, чтобы учили жизни в произведениях. В рассказе «Последний бой майора Пугачева» показан мотив свободы и обретения свободы за счет своей жизни. Это традиция, характерная еще русской радикальной интеллигенции. Разорвана связь времен, но Шаламов связывает концы этой нити. Но говоря о Чернышевском, Некрасове, Толстом, Достоевском, он винил такую литературу в разжигании социально-общественных иллюзий.

Изначально новоявленному читателю может показаться, что «Колымские рассказы» Шаламова схожи с прозой Солженицына, но это далеко не так. Изначально Шаламов и Солженицын несовместимы - ни эстетически, ни мировоззренчески, ни психологически, ни литературно-художественно. Это совершенно два разных, несопоставимых человека. Солженицын писал: «Правда, рассказы Шаламова художественно не удовлетворили меня: в них во всех мне не хватало характеров, лиц, прошлого этих лиц и какого-то отдельного взгляда на жизнь у каждого». А один из ведущих исследователей творчества Шаламова В. Есипов: «Солженицын явно стремился унизить и растоптать Шаламова». С другой стороны Шаламов, высоко оценив «Один день Ивана Денисовича», в одном из своих писем писал, что он решительно не согласен с «Иваном Денисовичем» в плане толкования лагеря, что Солженицын не знает и не понимает лагеря. Он удивляется, что у Солженицына кот возле кухни. Что это за лагерь такой? В реальной лагерной жизни этого кота уже давно бы съели. Или его еще интересовало, зачем Шухову ложка, поскольку еда была настолько жидкой, что ее можно было пить просто через борт. Где-то он еще сказал, ну вот еще один лакировщик явился, на шарашке сидел. Тема у них одна, а подходы разные. Писатель Олег Волков писал: «Один день Ивана Денисовича» Солженицына не только не исчерпал темы «Россия за колючей проволокой», но представляет пусть талантливую и самобытную, но еще очень одностороннюю и неполную попытку осветить и осмыслить один из самых страшных периодов в истории нашей страны». И еще: «Малограмотный Иван Шухов в некотором смысле лицо, принадлежащее прошлому - теперь не так уж часто встретишь взрослого советского человека, который бы воспринимал действительность так примитивно, некритически, мировоззрение которого было бы так ограничено, как у героя Солженицына». О. Волков выступает против идеализации труда в лагере, и Шаламов говорит, что лагерный труд – это проклятие и растление человека. Волков высоко оценил художественную сторону рассказов и писал «Герои Шаламова пытаются, в отличие от Солженицынского, осмыслить навалившуюся на них беду, и в этом анализе и осмыслении заключается огромное значение рецензируемых рассказов: без такого процесса никогда не удастся выкорчевать последствия того зла, которое мы унаследовали от сталинского правления». Шаламов отказался стать соавтором «Архипелаг ГУЛАГ», когда Солженицын ему предлагал соавторство. При этом в самом замысле «Архипелаг ГУЛАГ» была заложена публикация этого произведения не в России, а за ее пределами. Поэтому в том диалоге, который состоялся между Шаламовым и Солженицыным, Шаламов спросил, я хочу знать, для кого я пишу. В своем творчестве Солженицын и Шаламов при создании художественно-документальной прозы опираются на различный жизненный опыт и на разные творческие установки. Это одно из самых главных их различий.

Проза Шаламова построена таким образом, чтобы дать человеку прочувствовать то, что он испытать на себе не может. В ней простым и понятным языком рассказано о лагерной жизни обычных людей в тот особо угнетающий период нашей истории. Именно это делает книгу Шаламова не перечнем ужасов, а подлинной литературой. По сути это философская проза о человеке, о его поведении в немыслимых, античеловеческих условиях. «Колымские рассказы» Шаламова – это одновременно и рассказ, и физиологический очерк, и исследование, но прежде всего это память, которая этим и ценна, и которая непременно должна быть донесена до будущего поколения.

Список литературы:

1. А. И. Солженицын и русская культура. Вып. 3. – Саратов, Издательский центр «Наука», 2009.

2. Варлам Шаламов 1907 г. – 1982 г.: [электронный ресурс]. URL: http://shalamov.ru.

3. Волков, О. Варлам Шаламов «Колымские рассказы» // Знамя. - 2015. - №2.

4. Есипов, В. Провинциальные споры в конце ХХ века / В. Есипов. – Вологда: Грифон, 1999. - С. 208.

5. Колымские рассказы. – М.: Дет. Лит., 2009.

6. Миннуллин О.Р. Интертекстуальный анализ рассказа Варлама Шаламова "Шерри-бренди": Шаламов - Мандельштам - Тютчев - Верлен // Філологічні студії. - Криворожский национальный университет. – 2012. – Випуск 8. - С. 223 - 242.

7. Солженицын, А. С Варламом Шаламовым // Новый Мир. - 1999. - №4. - С. 164.

8. Шаламов, В. Колымские рассказы / В. Шаламов. – Москва: Дет. Лит., 2009.

9. Шаламовский сборник. Вып. 1. Сост. В. В. Есипов. - Вологда, 1994.

10. Шаламовский сборник: Вып. 3. Сост. В. В. Есипов. - Вологда: Грифон, 2002.

11. Шкловский Е. Правда Варлама Шаламова // Шаламов В. Колымские рассказы. – М.: Дет. Лит., 2009.

Краткий отзыв о рассказе В.Шаламова "Чужой хлеб"

Рассказ был написан в 1967 году, после выхода В.Т.Шаламова из лагеря. В заключении автор провёл в общей сложности восемнадцать лет, и всё его творчество посвящено теме лагерной жизни.

Отличительной чертой его героев является то, что они уже ни на что не надеются и ни во что не верят. Они утратили все человеческие чувства, кроме голода и холода. Именно в рассказе ЧХ такая характеристика лагерника проявляется особенно ярко. Главному герою товарищ доверил баульчик с хлебом.

Ему было крайне сложно сдержаться и не дотронуться до пайки: +я не спал+ потому, что в головах у меня был хлеб+ Можно себе представить, как было тогда тяжело лагернику.

Но главное, что помогало выжить уважение к себе. Нельзя поступаться своей гордостью, совестью и честью ни в каких обстоятельствах. И главный герой показал не только все эти качества, но также и силу характера, волю, выдержку. Он не стал есть хлеб своего товарища, и тем самым как бы не предал его, остался ему верен. Я считаю, что этот поступок важен в первую очередь для самого героя. Он остался верен не столько своему товарищу, сколько самому себе: И я заснул, гордый тем, что не украл хлеб товарища.

Этот рассказ произвёл на меня большое впечатление. В нём в полной мере отражены те страшные, невыносимые условия, в которых проходила жизнь лагерника. И всё же автор показывает, что русский человек несмотря ни на что не отступает от своих убеждений и принципов. И это помогает в какой-то степени ему выжить.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.coolsoch.ru/

Сочинение

Краткий отзыв о рассказе В.Шаламова Чужой хлеб.

Рассказ ЧХ был написан в 1967 году, после выхода В.Т.Шаламова из лагеря. В заключении автор

провёл в общей сложности восемнадцать лет, и всё его творчество посвящено теме лагерной жизни.

Отличительной чертой его героев является то, что они уже ни на что не надеются и ни во что не

верят. Они утратили все человеческие чувства, кроме голода и холода. Именно в рассказе ЧХ такая

характеристика лагерника проявляется особенно ярко. Главному герою товарищ доверил баульчик с

хлебомм. Ему было крайне сложно сдержаться и не дотронуться до пайки: +я не спал+ потому, что в

головах у меня был хлеб+ Можно себе представить, как было тогда тяжело лагернику. Но главное, что

помогало выжить уважение к себе. Нельзя поступаться своей гордостью, совестью и честью ни в каких

обстоятельствах. И главный герой показал не только все эти качества, но также и силу характера,

волю, выдержку. Он не стал есть хлеб своего товарища, и тем самым как бы не предал его, остался ему

верен. Я считаю, что этот поступок важен в первую очередь для самого героя. Он остался верен не

столько своему товарищу, сколько самому себе: И я заснул, гордый тем, что не украл хлеб товарища.

Этот рассказ произвёл на меня большое впечатление. В нём в полной мере отражены те страшные,

невыносимые условия, в которых проходила жизнь лагерника. И всё же автор показывает, что русский

человек несмотря ни на что не отступает от своих убеждений и принципов. И это помогает в какой-то

степени ему выжить.

Анализ нескольких рассказов из цикла «Колымские рассказы»

Общий анализ «Колымских рассказов»

Сложно представить, какого душевного напряжения стоили Шаламову эти рассказы. Хотелось бы остановиться на композиционных особенностях «Колымских рассказов». Сюжеты рассказов на первый взгляд несвязанны между собой, тем не менее они являются композиционно целостными. «Колымские рассказы» состоят их 6 книг, первая из которых так и называется -- «Колымские рассказы», далее примыкают книги «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2».

В рукописи В. Шаламова «Колымские рассказы» 33 рассказа -- и совсем маленьких (на 1 -- 3 странички), и побольше. Чувствуется сразу, что написаны они квалифицированным, опытным литератором. Большинство прочитывается с интересом, имеет острый сюжет (но и бессюжетные новеллы построены продуманно и интересно), написаны ясным и образным языком (и даже, хотя повествуется в них главным образом о «блатном мире», в рукописи не ощущается увлечения арготизмами). Так что, если вести речь о редактировании в смысле стилистической правки, «утряски» композиции рассказов и т. п., то в такой доработке рукопись, в сущности, не нуждается.

Шаламов - мастер натуралистических описаний. Читая его рассказы, мы погружаемся в мир тюрем, пересыльных пунктов, лагерей. Повествование в рассказах ведется от третьего лица. Сборник -- это как бы жутковатая мозаика, каждый рассказ -- фотографический кусочек повседневной жизни заключенных, очень часто -- «блатарей», воров, жуликов и убийц, находящихся в местах заключения. Все герои Шаламова - люди разные: военные и гражданские, инженеры и рабочие. Они свыклись с лагерной жизнью, впитали в себя ее законы. Порой, глядя на них, мы не знаем, кто они: разумные ли существа или животные, в которых живет один лишь инстинкт - выжить во что бы то ни стало. Комичной кажется нам сценка из рассказа “Утка”, когда человек пытается поймать птицу, а та оказывается умнее его. Но постепенно понимаем всю трагичность этой ситуации, когда “охота” не привела ни к чему, кроме как к обмороженным навек пальцам и потерянным надеждам о возможности быть вычеркнутым из “зловещего списка”. Но в людях еще живут представления о милосердии, сострадании, совестливости. Просто все эти чувства укрыты под броней лагерного опыта, позволяющего выжить. Потому непозорным считается обмануть кого-либо или съесть еду на глазах у голодных сотоварищей, как делает это герой рассказа “Сгущенное молоко”. Но сильнее всего в заключенных - жажда свободы. Пусть на миг, но они хотели ею насладиться, почувствовать ее, а потом и умереть не страшно, но ни в коем случае не в плен - там смерть. Потому главный герой рассказа “Последний бой майора Пугачева” предпочитает убить себя, но не сдаться.

«Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями, и притом пустяками», - писал Шаламов.

Автор подробнейшим образом (кстати, есть ряд случаев, когда одни и те же -- буквально, дословно -- описания тех или иных сцен встречаются в нескольких рассказах) описывает все -- как спят, просыпаются, едят, ходят, одеваются, работают, «развлекаются» заключенные; как зверски относятся к ним конвойные, врачи, лагерное начальство. В каждом рассказе говорится о непрерывно сосущем голоде, о постоянном холоде, болезнях, о непосильной каторжной работе, от которой валятся с ног, о беспрерывных оскорблениях и унижениях, о ни на минуту не оставляющем душу страхе быть обиженным, избитым, искалеченным, зарезанным «блатарями», которых побаивается и лагерное начальство. Несколько раз В. Шаламов сравнивает жизнь этих лагерей с «Записками из Мертвого дома» Достоевского и приходит каждый раз к выводу, что «Мертвый дом» Достоевского -- это рай земной сравнительно с тем, что испытывают персонажи «Колымских рассказов». Единственно, кто благоденствует в лагерях -- это воры. Они безнаказанно грабят и убивают, терроризируют врачей, симулируют, не работают, дают направо и налево взятки -- и живут неплохо. На них никакой управы нет. Постоянные мучения, страдания, изнуряющая работа, загоняющая в могилу -- это удел честных людей, которые загнаны сюда по обвинению в контрреволюционной деятельности, но на самом деле являются людьми, ни в чем неповинными.

И вот перед нами проходят «кадры» этого страшного повествования: убийства во время карточной игры («На представку»), выкапывание трупов из могил для грабежа («Ночью»), умопомешательство («Дождь»), религиозный фанатизм («Апостол Павел»), смерти («Тетя Поля»), убийства («Первая смерть»), самоубийства («Серафим»), беспредельное владычество воров («Заклинатель змей»), варварские методы выявления симуляции («Шоковая терапия»), убийства врачей («Красный крест»), убийства заключенных конвоем («Ягоды»), убийство собак («Сука Тамара»), поедание человеческих трупов («Тайга золотая») и так далее и все в таком же духе.

При этом все описания очень зримые, очень детализированные, часто с многочисленными натуралистическими подробностями.

Через все описания проходят основные эмоциональные мотивы -- чувство голода, превращающее каждого человека в зверя, страх и приниженность, медленное умирание, безграничный произвол и беззаконие. Все это фотографируется, нанизывается, ужасы нагромождаются без всяких попыток как-то все осмыслить, разобраться в причинах и следствиях описываемого.

Если говорить о мастерстве Шаламова - художника, о его манере изложения, то следует отметить, что язык его прозы -- простой, предельно точный. Интонация повествования -- спокойная, без надрыва. Сурово, лаконично, без каких-либо попыток психологического анализа, даже где-то документально писатель говорит о происходящем. Шаламов добивается ошеломляющего воздействия на читателя путем контраста спокойствия неспешного, спокойного повествования автора и взрывного, ужасающего содержания

Что удивительно, писатель нигде не впадает в патетический надрыв, нигде не рассыпается в проклятьях на судьбу или на власть. Эту привилегию он оставляет читателю, который волей-неволей будет содрогаться при прочтении каждого нового рассказа. Ведь он будет знать, что все это не вымысел автора, а жестокая правда, пускай и облеченная в художественную форму.

Главный образ, объединяющий все рассказы -- образ лагеря как абсолютного зла. Шаламова рассматривает ГУЛАГ как точную копию модели тоталитарного сталинского общества: «...Лагерь -- не противопоставление ада раю. а слепок нашей жизни... Лагерь... мироподобен». Лагерь -- ад -- это постоянная ассоциация, приходящая на ум во время прочтения «Колымских рассказов». Это ассоциация возникает даже не потому, что постоянно сталкиваешься с нечеловеческими муками заключенных, но и потому, что лагерь представляется царством мертвых. Так, рассказ «Надгробное слово» начинается со слов: «Все умерли...» На каждой странице встречаешься со смертью, которую здесь можно назвать в числе главных героев. Всех героев, если рассматривать их в связи с перспективой смерти в лагере, можно разделить на три группы: первая -- герои, которые уже умерли, а писатель вспоминает о них; вторая -- те, которые умрут почти наверняка; и третья группа -- те, которым, возможно, повезет, но это не наверняка. Это утверждение становится наиболее очевидным, если вспомнить о том, что писатель в большинстве случаев рассказывает о тех, с кем встречался и кого пережил в лагере: человека, расстрелянного за невыполнение плана его участком, своего однокурсника, с которым встретились через 10 лет в камере Бутырской тюрьмы, французского коммуниста, которого бригадир убил одним ударом кулака...

Варлам Шаламов пережил всю свою жизнь заново, написав достаточно тяжёлый труд. Откуда у него были силы? Возможно, всё было для того, что бы кто-то из тех, кто остался жив, донёс словом ужасы русского человека на своей собственной земле. У меня изменилось представление о жизни как о благе, о счастье. Колыма научила меня совсем другому. Принцип моего века, моего личного существования, всей жизни моей, вывод из моего личного опыта, правило, усвоенное этим опытом, может быть выражено в немногих словах. Сначала нужно возвратить пощёчины и только во вторую очередь - подаяния. Помнить зло раньше добра. Помнить всё хорошее - сто лет, а всё плохое - двести. Этим я и отличаюсь от всех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века».(В. Шаламов)

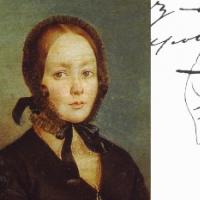

Рассмотрим сборник Шаламова, над которым он работал в период с 1954 по 1962 год. Опишем его краткое содержание. "Колымские рассказы" - сборник, сюжет рассказов которого составляет описание лагерного и тюремного быта заключенных ГУЛАГа, их трагических судеб, похожих одна на другую, в которых правит случай. В центре внимания автора постоянно находится голод и насыщение, мучительное умирание и выздоровление, измождение, нравственное унижение и деградация. О проблемах, поднимаемых Шаламовым, вы узнаете подробнее, прочитав краткое содержание. "Колымские рассказы" - сборник, который является осмыслением пережитого и увиденного автором за 17 лет, которые он провел в заключении (1929-1931) и Колыме (с 1937 по 1951 год). Фото автора представлено ниже.

Надгробное слово

Автор вспоминает своих товарищей из лагерей. Мы не будем перечислять их фамилии, поскольку составляем краткое содержание. "Колымские рассказы" - сборник, в котором переплетаются художественность и документальность. Однако всем убийцам дана в рассказах настоящая фамилия.

Продолжая повествование, автор описывает, как умерли заключенные, какие мучения пережили, говорит об их надеждах и поведении в "Освенциме без печей", как Шаламов называл колымские лагеря. Выжить удалось немногим, а выстоять и не сломиться нравственно - единицам.

"Житие инженера Кипреева"

Остановимся на следующем любопытном рассказе, который мы не могли не описать, составляя краткое содержание. "Колымские рассказы" - сборник, в котором автор, никого не продавший и не предавший, говорит, что для себя выработал формулу защиты собственного существования. Она состоит в том, что человек может выстоять, если он готов в любой момент к смерти, может покончить с собой. Но позднее он осознает, что лишь построил для себя удобное убежище, так как неизвестно, каким ты станешь в решающую минуту, будет ли у тебя достаточно не только душевных сил, но и физических.

Кипреев, инженер-физик, арестованный в 1938 году, не только смог выдержать допрос с избиением, но даже набросился на следователя, в результате чего его посадили в карцер. Но все равно от него пытаются добиться дачи ложных показаний, пригрозив арестом супруги. Кипреев тем не менее продолжает всем доказывать, что он не раб, подобно всем заключенным, а человек. Благодаря таланту (он починил сломанный нашел способ, как восстановить перегоревшие лампочки) этому герою удается избежать наиболее тяжелых работ, но не всегда. Лишь чудом он остается в живых, однако нравственное потрясение не отпускает его.

"На представку"

Шаламов, написавший "Колымские рассказы", краткое содержание которых нас интересует, свидетельствует, что лагерное растление касалось в той или иной степени всех. Оно осуществлялось в различных формах. Опишем в нескольких словах еще одно произведение из сборника "Колымские рассказы" - "На представку". Краткое содержание его сюжета следующее.

В карты играют двое блатных. Один проигрывает и просит играть в долг. Раззадоренный в какой-то момент, он приказывает неожиданно заключенному из интеллигентов, который оказался случайно среди зрителей, отдать свитер. Тот отказывается. Его "кончает" один из блатных, а свитер достается блатарю все равно.

"Ночью"

Переходим к описанию еще одного произведения из сборника "Колымские рассказы" - "Ночью". Краткое содержание его, на наш взгляд, также будет интересно читателю.

К могиле крадутся двое заключенных. Здесь было захоронено утром тело их товарища. Они снимают белье с мертвеца для того, чтобы завтра поменять на табак или хлеб или продать. Брезгливость к одежде умершего сменяется мыслью о том, что, возможно, они завтра смогут покурить или чуть больше поесть.

Очень много произведений в сборнике "Колымские рассказы". "Плотники", краткое содержание которого мы опустили, следует за рассказом "Ночь". Ознакомиться с ним предлагаем самостоятельно. Произведение по объему небольшое. Формат одной статьи, к сожалению, не позволяет описать все рассказы. Также совсем небольшое произведение из сборника "Колымские рассказы" - "Ягоды". Краткое содержание основных и наиболее интересных, на наш взгляд, рассказов представлено в этой статье.

"Одиночный замер"

Определяемый автором как рабский лагерный труд - еще одна форма растления. Заключенный, изможденный им, не может отработать норму, труд превращается в пытку и ведет к медленному умерщвлению. Дугаев, зек, все больше слабеет из-за 16-часового рабочего дня. Он сыплет, кайлит, возит. Вечером смотритель замеряет сделанное им. Цифра в 25 %, названная смотрителем, кажется очень большой Дугаеву. У него невыносимо руки, голова, ноют икры. Заключенный даже не чувствует уже голода. Позднее его вызывают к следователю. Тот спрашивает: "Имя, фамилия, срок, статья". Солдаты через день уводят заключенного к глухому месту, окруженному забором с колючей проволокой. По ночам отсюда доносится шум тракторов. Дугаев догадывается о том, зачем его доставили сюда, и понимает, что жизнь кончена. Он жалеет только о том, что промучился напрасно лишний день.

"Дождь"

Можно очень долго рассказывать о таком сборнике, как "Колымские рассказы". Краткое содержание по главам произведений носит лишь ознакомительный характер. Предлагаем вашему вниманию следующий рассказ - "Дождь".

"Шерри Бренди"

Поэт-заключенный, которого считали первым поэтом 20 века в нашей стране, умирает. Он лежит на нарах, в глубине их нижнего ряда. Умирает поэт долго. Иногда к нему приходит мыль, например, о том, что кто-то украл у него хлеб, который поэт положил себе под голову. Он готов искать, драться, ругаться... Однако сил на это уже нет. Когда ему в руку вкладывают суточную пайку, он прижимает ко рту хлеб изо всех сил, сосет его, пытается грызть и рвать шатающимися цинготными зубами. Когда поэт умирает, его не списывают еще 2 дня. Соседям при раздаче удается получать на него хлеб как на живого. Они устраивают так, что тот поднимает руку, как кукла-марионетка.

"Шоковая терапия"

Мерзляков, один из героев сборника "Колмыские рассказы", краткое содержание которого мы рассматриваем, зек крупного телосложения, на общих работах понимает, что сдает. Он падает, не может встать и отказывается взять бревно. Сначала его избивают свои, затем - конвоиры. Его доставляют в лагерь с болями в пояснице и сломанным ребром. После выздоровления Мерзляков не прекращает жаловаться и притворяется, что не может разогнуться. Он делает это для того, чтобы оттянуть выписку. Его направляют в хирургическое отделение центральной больницы, а затем в нервное для исследования. У Мерзлякова появляется шанс быть списанным на волю по болезни. Он изо всех сил старается, чтобы его не разоблачили. Но Петр Иванович, врач, сам в прошлом бывший зеком, его разоблачает. Все человеческое в нем вытесняет профессиональное. Он тратит основную часть времени именно на разоблачение тех, кто симулирует. Петр Иванович предвкушает эффект, который произведет случай с Мерзляковым. Врач сначала делает ему наркоз, во время которого удается разогнуть тело Мерзлякова. Через неделю пациенту назначают шоковую терапию, после которой тот просится на выписку сам.

"Тифозный карантин"

Андреев попадает в карантин, заболев тифом. Положение больного по сравнению с работами на приисках дает ему шанс выжить, на что тот почти не надеялся. Тогда Андреев решает задержаться здесь как можно дольше, а затем, возможно, его не направят больше в золотые забои, где смерть, побои, голод. Андреев не откликается на перекличке перед отправкой выздоровевших на работы. Ему удается таким образом скрываться довольно долго. Постепенно пустеет транзитка, очередь доходит, наконец, и до Андреева. Но ему кажется теперь, что битву за жизнь он выиграл, и если теперь и будут отправки, то лишь на местные, ближние командировки. Но когда грузовик с группой заключенных, которым выдали неожиданно зимнее обмундирование, переезжает черту, отделяющую дальние и ближние командировки, Андреев понимает, что судьба над ним посмеялась.

На фото ниже - на доме в Вологде, в котором жил Шаламов.

"Аневризма аорты"

В рассказах Шаламова болезнь и больница - непременный атрибут сюжета. Екатерина Гловацкая, заключенная, попадает в больницу. Эта красавица сразу же приглянулась Зайцеву, дежурному врачу. Он знает о том, что она состоит в отношениях с зеком Подшиваловым, его знакомым, который руководит местным кружком художественной самодеятельности, врач все же решает попытать счастья. Как обычно, он начинает с медицинского обследования пациентки, с прослушивания сердца. Однако мужская заинтересованность сменяется врачебной озабоченностью. У Гловацкой он обнаруживает Это болезнь, при которой каждое неосторожное движение может спровоцировать смерть. Взявшее за правило разлучать любовников начальство однажды уже отправило девушку на штрафной женский прииск. Начальник больницы после рапорта врача о ее болезни уверен, что это происки Подшивалова, который хочет задержать любовницу. Девушку выписывают, но при погрузке она умирает, о чем и предупреждал Зайцев.

"Последний бой майора Пугачева"

Автор свидетельствует о том, что после Великой Отечественной войны стали прибывать в лагеря заключенные, которые воевали и прошли через плен. Люди эти иной закалки: умеющие рисковать, смелые. Они верят лишь в оружие. Лагерное рабство их не развратило, они еще не были истощены до потери воли и сил. Их "вина" состояла в том, что эти заключенные побывали в плену или в окружении. Одному из них, майору Пугачеву, было ясно, что их привезли сюда на смерть. Тогда он собирает сильных и решительных, под стать себе, заключенных, которые готовы умереть или стать свободными. Побег готовят всю зиму. Пугачев понял, что бежать после того, как пережили зиму, могут лишь те, кому удастся миновать общие работы. Один за другим участники заговора продвигаются в обслугу. Один из них становится поваром, другой - культоргом, третий чинит оружие для охраны.

В один весенний день, в 5 утра, постучали на вахту. Дежурный впускает заключенного-повара, который, как обычно, пришел за ключами от кладовой. Повар его душит, а другой заключенный переодевается в его форму. С другими дежурными, вернувшимися немного позже, происходит то же самое. Далее все происходит по плану Пугачева. В помещение охраны врываются заговорщики и овладевают оружием, застрелив дежурного. Они запасаются провиантом и надевают военную форму, держа внезапно разбуженных бойцов под прицелом. Выйдя за территорию лагеря, они на трассе останавливают грузовик, шофера высаживают и едут, пока бензин не заканчивается. Затем они уходят в тайгу. Пугачев, проснувшись ночью после многих месяцев неволи, вспоминает, как в 1944 году совершил побег из немецкого лагеря, перешел линию фронта, пережил допрос в особом отделе, после чего был обвинен в шпионаже и приговорен к 25 годам тюрьмы. Он вспоминает также, как в немецкий лагерь приезжали эмиссары генерала Власова, которые вербовали русских, убеждая, что попавшие в плен солдаты для советской власти - изменники Родины. Тогда Пугачев им не верил, но вскоре сам в этом убедился. Он оглядывает с любовью своих товарищей, спящих рядом. Немного позже завязывается безнадежный бой с солдатами, которые окружили беглецов. Заключенные погибают почти все, кроме одного, которого вылечивают после тяжелого ранения для того, чтобы расстрелять. Лишь Пугачеву удается сбежать. Он затаился в медвежьей берлоге, но знает, что его тоже найдут. О содеянном он не жалеет. Его последний выстрел - в себя.

Итак, мы рассмотрели основные рассказы из сборника, автором которого является Варлам Шаламов ("Колымские рассказы"). Краткое содержание знакомит читателя с основными событиями. Подробнее о них можно прочесть на страницах произведения. Впервые сборник опубликовал в 1966 году Варлам Шаламов. "Колымские рассказы", краткое содержание которых вы теперь знаете, появились на страницах нью-йоркского издания "Новый журнал".

В Нью-Йорке в 1966 году были опубликованы лишь 4 рассказа. В следующем, 1967-м, 26 рассказов этого автора, в основном из интересующего нас сборника, вышли в переводе на немецкий в городе Кельне. При жизни так и не опубликовал в СССР сборник "Колымские рассказы" Шаламов. Краткое содержание всех глав, к сожалению, не входит в формат одной статьи, поскольку рассказов в сборнике очень много. Поэтому рекомендуем самостоятельно ознакомиться с остальными.

"Сгущенное молоко"

Кроме описанных выше, расскажем еще об одном произведении из сборника "Колымские рассказы" - Краткое содержание его следующее.

Шестаков, знакомый рассказчика, не работал на прииске в забое, поскольку был инженером-геологом, и его взяли в контору. Он встретился с рассказчиком и сообщил, что хочет взять рабочих и уйти на Черные Ключи, к морю. И хотя последний понимал, что это неосуществимо (путь до моря очень долгий), он все же согласился. Рассказчик рассуждал, что Шестаков, вероятно, хочет сдать всех тех, кто в этом будет участвовать. Но обещанное сгущенное молоко (чтобы преодолеть путь, следовало подкрепиться) подкупило его. Зайдя к Шестакову, он съел две банки этого лакомства. А потом вдруг сообщил, что передумал. Через неделю другие рабочие бежали. Двоих из них убили, троих через месяц судили. А Шестакова перевели на другой прииск.

Рекомендуем прочитать в оригинале и другие произведения. Очень талантливо написал Шаламов "Колымские рассказы". Краткое содержание ("Ягоды", "Дождь" и "Детские картинки" мы также рекомендуем прочесть в оригинале) передает лишь сюжет. Авторский слог, художественные достоинства оценить можно только познакомившись с самим произведением.

Не входит в сборник "Колымские рассказы" "Сентенция". Краткое содержание этого рассказа мы не стали описывать по этой причине. Однако данное произведение является одним из самых загадочных в творчестве Шаламова. Поклонникам его таланта будет интересно с ним ознакомиться.