Федеральное агенство по образованию дальневосточный государственный технический университет (двпи им. в. куйбышева). Скандал с зарплатой ректора разгорается в двгту

Размер: px

Начинать показ со страницы:

Транскрипт

1 Федеральное агенство по образованию Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева) МАГНИТОРАЗВЕДКА Методические указания к курсовому проекту для студентов специальности Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Владивосток

2 Одобрено методическим советом университета УДК М 12 Магниторазведка: метод. указания/сост. В.А. Кортунов, В.И. Платунов Владивосток: Изд-во ДВГТУ, с. Методические указания содержат рекомендации по составлению учебного проекта по Магниторазведке и включают в себя основные сведения о тематике, содержании и форме проекта. Излагаются правила оформления текстовой части и графических материалов. Уделено внимание структуре курсового проекта, приведены вспомогательные сведения, ориентирующие студентов на самостоятельную работу при решении конкретных задач анализа геолого-геофизических материалов и обоснования проектных исследований. Методические указания предназначены для студентов специальности Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Печатается с оригинал-макета, подготовленного авторами. Технический редактор Н.М. Белохова Подписано в печать Формат Усл. Печ. л. Тираж 100 экз. Уч.-изд.л. Заказ Издательство ДВГТУ, Владивосток, Пушкинская, 10 Типография издательства ДВГТУ, Владивосток, Пушкинская, 10 В.А. Кортунов, В.И. Платунов ДВГТУ, изд-во ДВГТУ

3 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА В соответствии с учебным планом подготовки студентов специальности каждый студент обязан составить и защитить курсовой проект по курсу Магниторазведка. Задачей проекта является анализ и обоснование возможности постановки магниторазведочных работ для решения определенных геологических задач. Выполняется с целью закрепления теоретических знаний, полученных при изучении основного курса Магниторазведка, и приобретения навыков: а) работы с материалами магнитных съемок, выполненных для решения геологических задач; б) анализа описания и геологического истолкования магнитного поля; в) анализа и обоснование техники и методики магниторазведочных работ на основе изучения физико-геологической обстановки района исследований; г) элементарных приемов методики обработки результатов измерений, анализа условий производства полевых работ и расчета затрат времени в отрядо-сменах; д) установления геологической природы магнитовозмущяющих объектов. Проект состоит из пояснительной записки с текстовыми рисунками и демонстрационной графики. Пояснительная записка включает следующие разделы: задание на курсовое проектирование, введение, краткий геологический очерк района, оценку физико-геологических предпосылок к постановке магниторазведки, обоснование методики и техники полевых исследований и камеральных работ, расчет затрат времени, труда и штатных единиц. Задание на курсовое проектирование выдается руководителем, его изменения без ведома руководителя не допускаются. 1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Введение Кратко излагается на основе изучения печатной и фондовой литературы опыт применения магниторазведки для решения конкретных геологических задач, аналогичных поставленным Геолого-геофизический очерк Раздел составляется по литературным источникам. Основное внимание уделяется тем элементам геологического строений, которые определяют структуру и морфологию наблюдаемого и ожидаемого магнитного поля. 4

4 Указывается общая геотектоническая позиция исследуемой площади, ее положение в наиболее крупных структурах. В возрастной последовательности дается петрографическая и литологическая характеристики горных пород всех стратиграфических подразделений района. Описываются интрузивные и жильные породы, характер вторичных изменений горных пород. Особое внимание уделяется описанию рудоконтролирующих элементов и рудовмещающих комплексов пород. Кратко характеризуются: генетический тип месторождения (рудопроявления), его структурная позиция в геологическом разрезе, морфология и элементы залегания рудоносных структур и рудных тел, вещественный состав полезного ископаемого. Этот раздел иллюстрируется геологическими картами, разрезами. Основной задачей описания магнитного поля анализируемой площади является создание представления о главных особенностях этого поля, которые связаны с геологическим строением участка. При описании поля сначала выделяют наиболее крупные по площади неоднородности (аномальные объекты) поля, которые различаются между собой по интенсивности и знаку поля, по его изрезанности и контрастности, по градиенту, по обладающему направлению аномалии и их форме. В пределах этих областей выделяются и описываются по вышеуказанным признакам наиболее характерные аномальные зоны или отдельные аномалии. При этом указывают занимаемую ими площадь, форму, простирание, длину и ширину; преобладающий знак поля, его экспериментальные и средние значения. При описании аномалий желательно применять их буквенную или цифровую индексацию. В результате проведенного описания магнитного поля участка составляется схема районирования, где с помощью соответствующих условных обозначений поле разбивается на ряд областей и зон, характеризующихся определенным набором вышеописанных признаков. Для определения геологической природы выделенных аномалий проводится сопоставление карты магнитного поля и схемы его районирования с геологической картой и опорными геологическими разрезами, в процессе которого определяется приуроченность аномалии к тем или иным комплексам горных пород. При отсутствии корреляционной связи между магнитным полем и элементами геологического строения аномалии обуславливаются объектами находящимися на значительной глубине под толщей слабомагнитных пород. В этом случае вывод о геологической природе этих объектов делается на основании общих представлений о геологическом строении участка и физических свойствах горных пород. В процессе качественного изучения аномалий можно получить сведения о размерах, форме и положения в пространстве геологических тел, вызывающих эти аномалии. При этом руководствуются следующим: 1. Форма геологических объектов оценивается по форме аномалий. Изометричные аномалии соответствуют объектам типа сферы или 5

5 вертикального кругового цилиндра, а линейные аномалии объектам типа пласта или горизонтального кругового цилиндра. 2. Если поле резко изменчиво и представлено рядом узких пиков, то это говорит о небольшой глубине залегания тела (тел). Отдельные пики могут быть связаны с отдельными частями тела: либо с более магнитными участками, либо выступами на верхней кромке тела. Если аномалия имеет плавный характер и значительные площадные размеры, то она скорее всего связана с глубоко расположенным объектом. 3. Разрывные нарушения выделяются по резкому изменению среднего уровня поля, по нарушению корреляции аномальных осей, по участкам пережимов аномальных зон, по наличию линейных аномальных зон положительного или отрицательного знака. В результате этого районирования составляется схема качественной интерпретации, на которой условными обозначениями показывается вся геологическая информация, полученная по результатам магнитной съемки Оценка физико-геологических предпосылок к постановке магниторазведки По фондовым или печатным литературным источникам дается характеристика магнитных свойств горных пород и руд района. Первичные данные в случае необходимости, систематизируются по возрасту, петрографии, минералогическому составу, степени измененности и метаморфизма и другим существенным признакам, влияющим на величину и характер магнитного поля. Числовые значения и пределы изменения магнитных свойств сводятся в таблицы или представляются вариационными кривыми и гистограммами. На основе геологических данных и имеющихся сведений о магнитных свойствах горных пород и руд проектантом составляется (или дается в задании) физико-геологическая модель объектов поисков, т.е. оптимальнотипизированное представление о форме, размерах, пространственном положении в разрезе объекта и магнитных свойств объекта и вмещающей среды. Модель рудоносной структуры, рудного поля, месторождения или рудного тела отличается от реальных размеров объекта упрощенной формой и определенными параметрами. Используя полученную физико-геологическую модель, аналитическими или палеточными методами производят расчет ожидаемого аномального эффекта, т.е. решают прямую задачу магниторазведки Обоснование методики и техники полевых исследований и камеральных работ Формируются конкретные задачи проектируемых работ, определяется площадь исследований, обосновывается сеть наблюдений и точность съемки. 6

6 На основании полученных данных определяются стадии проектируемых работ. Решив эти вопросы, проводят обоснование и описание всех видов основных и вспомогательных работ: выбор аппаратуры, подготовку аппаратуры к полевым работам, выбор контрольных пунктов и густоты опорной сети, методику создания опорной сети, точность измерений на опорных пунктах, методику полевых наблюдений на опорных и рядовых пунктах, учет вариации геомагнитного поля, методику контрольных измерений. Перечисляется и описывается состав и порядок первичной и окончательной обработки полевых наблюдений, т.е. описывается порядок введения поправок в результаты измерений, определяется вид отчетных графических материалов. Дают возможные способы проведения качественной и количественной интерпретации ожидаемых магнитных аномалий Топографо-геодезические работы Указываются основные методические приемы, с помощью которых будут определяться плановая и высотная привязки пунктов наблюдений, способы их закрепления на местности, ориентировка профилей и магистралей, ширина просек и визирок Расчет затрат времени, труда и штатных единиц Вычисляются объем магниторазведочных работ и время, которое необходимо для их выполнения. Исходя из необходимости оптимального полевого сезона и физических объемов исследований, на основе действующих норм производится расчет численности и квалификационного состава магниторазведочного отряда и его техническая оснащенность (количество необходимой аппаратуры). Указанные расчеты производятся с использованием справочников . 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Проект должен состоять из пояснительной записки и информационной графики. Текст записки иллюстрируется рисунками и таблицами. Необходимо дать рисунки, заимствованные из проработанной литературы и показывающие эффективность применения магниторазведки для решения геологической задачи, аналогичной поставленной перед проектантом. Результаты расчета ожидаемой аномалии магнитного поля от заданного объекта должны быть приведены в табличной форме. В разделе Обоснование методики и техники полевых исследований и камеральных работ необходимо привести принципиальную схему выбранной аппаратуры, схемы отработки опорной и рядовой сети, рисунки, поясняющие процесс введения поправок за вариации 7

7 магнитного поля, за смещение ноль-пункта магнитометра, введение инструментальной поправки и т.д. . Текст пояснительной записки печатается на одной стороне стандартного листа белой бумаги. Размер левого поля - 30 мм, правого - 10 мм, размер верхнего и нижнего полей - 20 мм. Нумерация страниц сквозная, номер страницы внизу по центру. Текстовые рисунки и таблицы помещаются сразу за первым упоминанием о них в тексте. Таблицы нумеруются последовательно в пределах раздела арабскими цифрами. Рекомендуемые текстовые редакторы Microsoft Word 6.0, 7.0 for Windows. Шрифт Times New Roman, 12. Расстояние между строками 1,5 интервала (прил. 1). Рисунки в тексте должны иметь формат текстового листа, нумеруются последовательно в пределах раздела арабскими цифрами аналогично таблицам. Номер рисунка и его название ставятся под рисунком (Рис. 1. Теоретическая аномалия силы тяжести над шаром). Перед текстом проекта после содержания приводится список рисунков, где указывается: номер по порядку, номер рисунка, его название, номер страницу, на которой помещен рисунок. Отдельные части проекта должны быть четко взаимосвязаны, что обеспечивается делением текста на разделы, подразделы и пункты. Каждому такому подразделу присваивается номер и подзаголовок. Разделы нумеруется арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой (третий подраздел второго раздела). В содержании перечисляются все разделы и подразделы с перечислением страниц, которые они занимают в тексте. На литературу, используемую в работе над проектом, необходимо ссылаться сразу после изложения заимствованных сведений. Для ссылки достаточно указать в круглых скобках фамилию автора используемой литературы и год ее издания или - в квадратных скобках - номер используемой литературы, под которым она стоит в списке. Список используемой литературы располагается в конце пояснительной записки. После формул помещают перечень всех используемых символов с расшифровкой их значения и размерности. Если в тексте необходимы ссылки на формулы, то они нумеруются по порядку их написания по разделам. Номер формулы заключают в скобки и помещают справа на уровне формулы. Демонстрационный лист должен содержать график магнитной аномалии, рассчитанной по заданным условиям, и модельный геологический разрез, составленный на основании исходных данных. На графике магнитной аномалии должны быть показаны построения, связанные с определением проектной точности съемки и шага наблюдений. Кроме того, на демонстрационный лист выносится схема расположения профилей и магистралей с контрольным пунктом или с опорными точками. Демонстрационная графика должна быть выполнена на стандартном листе ватмана тушью или на ЭВМ. 8

8 Законченный курсовой проект брошюруется в следующем порядке: а) титульный лист (прил. 2); б) оглавление; в) список текстовых рисунков; г) задание на курсовое проектирование (прил. 3); д) основной текст с указанием последовательности; е) библиографический список. Сброшюрованный текст помещается в обложку из ватмана, подписывается автором и представляется на проверку руководителю проектирования. 3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ Целью проекта является определение методики, техники и организации магниторазведочных работ и связанных с ними вспомогательных работ, которые необходимо провести в заданном районе для решения поставленной перед проектантом геологической задачи. Эти работы должны быть обоснованы по следующим вопросам: - возможности и эффективности применяемого метода; - вида и детальности полевых наблюдений; - методики и техники полевых наблюдений; - методики обработки и интерпретации результатов съемки; - условий производства наземных работ Возможность и эффективность магниторазведки Возможность и эффективность применения магниторазведки определяется в конечном счете интенсивностью и размерами трех магнитных аномалий, которые создают изучаемые объекты. Это, в свою очередь, определяется: 1) дифференциацией магнитных свойств объекта и вмещающих пород; 2) размерами, формой и элементами залегания объекта; 3) уровнем помех. Поэтому для определения эффективности проектируемых, магниторазведочных работ необходимо иметь сведения о петромагнитной характеристике района работ и о структурных параметрах поисковых объектов Вид магнитной съемки Вид съемки определяется поставленной геологической задачей и условиями проведения работ. Существуют следующие модификации магнитной съемки: наземная (пешеходная и автомобильная), воздушная (аэромагнитная), надводная (гидромагнитная) и скважинная. Выбор одного из указанных видов съемки должен быть обоснован Детальность магнитной съемки Детальность магнитной съемки определяется точностью и густотой сети полевых наблюдений. Эти вопросы взаимосвязаны, так как повышение точности при относительно редкой сети зачастую лишено смысла. 9

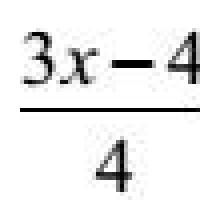

9 Точность съемки определяется величиной среднеквадратической погрешности (σ) измерений на рядовых точках. Точность считается оптимальной, если утроенная среднеквадратическая погрешность измерений не превышает 10% от минимальной интенсивности аномалий A подлежащих обнаружению. Минимальная интенсивность аномалий может быть получена путем решения прямой задачи магниторазведки для выбранной физикогеологической модели объекта поиска при наиболее неблагоприятных ожидаемых условиях ее выявления (максимальная глубина, минимальные размеры, минимальная контрастность магнитных свойств). На основании вышеизложенного рекомендуется следующий порядок определения точности проектируемой съемки: 1) по известным (заданным) структурным параметрам и магнитным свойствам поискового объекта и вмещающих пород рассчитывается ожидаемая аномалия и строится ее график; 2) по амплитуде рассчитанной аномалии A определяется точность съемки: σ=a min /30. (3.1) В большинстве случаев при аномалиях меньше 100 нтл погрешность должна составлять 2-3 нтл. При аномалии в несколько сот нтл погрешность съемки не должна превышать 10 нтл. При аномалиях, составляющих несколько тысяч нтл, погрешность может достигать 30 нтл. После обоснования оптимальной точности съемки решается вопрос о форме и размерах сети наблюдений. Сеть геофизических наблюдений считается рациональной, если она обеспечивает с максимальной вероятностью решение поставленной задачи при относительно малых затратах времени и средств. Густота и форма сети определяются расстоянием между профилями и шагом наблюдений по профилю . Расстояние между профилями следует выбирать исходя из протяженности аномалий (или размера объекта по простиранию) таким образом, чтобы они прослеживались не менее чем на трех профилях. Выбранное расстояние будет определять масштаб съемки. Шаг съемки зависит от ширины аномалии и проектной точности съемки. При съемках средней и пониженной точности считается достаточным, если аномалия измерена в 3-5 точках. На рисунке показан способ примерного определения расстояния между точками наблюдений. График представляет собой аномалию минимальной интенсивности, подлежащую обнаружению. На уровне утроенной среднеквадратической погрешности проводится горизонтальная линия и определяется ширина аномалии X АВ в метрах с учетом масштаба графика. Шаг съемки X выбирается равным 0.25 X АВ, округленным в ту или иную сторону. 10

10 При проведении высокоточной съемки (σ 5) для надежного обнаружения слабой аномалии на фоне помех она должна быть зафиксирована не менее чем в 10 точках. Возможные соотношения расстояний между профилями и точками наблюдений по профилю приведены в табл. 1. Профили ориентируются вкрест ожидаемого простирания изучаемых геологических объектов. Масштаб разведочных магнитных съемок преимущественно 1:5000-1:2000. При изучении внутреннего строения рудных зон, рудоконтролирующих и рудовмещающих структур (разломов, зон смятия, дробления, проявления метаморфизма и метасоматоза, интрузий и др.) и продуктивных горизонтов следует широко применять микромагнитную съемку масштаба 1:200-1:500 с постоянным уточнением положения профилей в зависимости от простирания изучаемого объекта. Таблица 1. - Рекомендуемые расстояния между профилями и точками наблюдений Масштаб Расстояние между профилями, м Шаг съемки при средней и пониженной точности, м Шаг съемки при высокоточных наблюдениях, м 1: : : : : Т 3σ А Х АВ Рис. Выбор расстояния между точками наблюдений по профилю в зависимости от величины аномалии В Х 11

11 3.4. Методика и техника полевых наблюдений Обеспечение обоснованной выбранной точности съемки достигается: 1) подбором соответствующей измерительной аппаратуры; 2) методическими приемами во время полевых измерений и 3) учетом различных факторов, влияющих на точность измерений при камеральной обработке результатов съемки. Съемки пониженной точности (σ=10-20 нтл и выше) могут выполняться приборами всех классов точности. Съемки средней точности (σ=5-10 нтл) выполняются преимущественно протонными и квантовыми магнитометрами. Съемки высокой точности (σ<5 нтл) выполняются квантовыми магнитометрами. Перед началом полевых работ производится подготовка аппаратуры к работе. При подготовке квантовых и протонных магнитометров необходимо: - проверить состояние всех узлов прибора в стационарном режиме согласно инструкции по эксплуатации; - оценить ориентационную погрешность прибора; - определить на эталонном профиле величину инструментальной поправки, проявляющуюся в виде систематической погрешности. Методика полевых наблюдений должна обеспечивать выбранную точность съемки путем учета различных влияющих на нее факторов. К таким факторам относятся: вариации геомагнитного поля, измерение температуры в процессе съемки и смещение ноль-пункта прибора. Для повышения качества измерений и для приведения всех измерений к единому уровню создаются контрольные пункты или система увязанных между собой точек наблюдений - опорная сеть. Контрольные пункты (КП) создаются при площадных съемках невысокой точности. К уровню магнитного поля на КП приводят все измерения, полученные на участке работ. Если площадь съемки очень большая, то создаются несколько КП, равномерно распределенных по площади и увязанных между собой по методике цикловых наблюдений. Такая сеть контрольных пунктов называется каркасной. Отсчеты на КП берутся перед началом и после наблюдений в течение каждого рабочего дня. Разница между отсчетами, исправленная за изменение температуры прибора и за вариации геомагнитного поля, является смещением ноль-пункта прибора. Суточные вариации геомагнитного поля учитываются полевыми магнитовариационными станциями различного типа или магнитометрами. При этом должно соблюдаться соответствие классов аппаратуры, используемой для регистрации вариаций поля и для рядовых съемок. Точность одних и других измерений магнитного поля должна быть одинаковой. Для оценки качества проведения съемки выполняются контрольные наблюдения другим оператором в объеме 5% от общего количества рядовых наблюдений. Точность съемки определяется по формуле σ =± σ 2 /2n, (3.2) 12

12 где σ разность значений поля между основными и контрольными измерениями, n число контрольных измерений. При проектировании аэромагнитной съемки проектант дополнительно должен осветить следующие вопросы: выбор высоты полета и системы залета, выбор летательного аппарата, плановая и высотная привязка маршрутов, исключение девиации и другие особенности Методика обработки и интерпретации Обработка результатов наземных измерений разделяется на первичную и окончательную. Первичная обработка проводится непосредственно в процессе полевых работ и включает вычисление значений напряженности магнитного поля с введением поправок за температуру, вариации и смещение нуля магнитометра. Окончательная обработка выполняется по завершению полевых работ и включает исправление результатов съемки за влияние нормального градиента геомагнитного поля, исключение остатка нормального поля, сохранившегося в вычислениях вследствие отличия базисного поля на КП от нормального, оценку погрешностей измерений, построение карт графиков и карт изодинам магнитного поля. Обработка аэромагнитных данных состоит из операций: 1) построение графиков T с введением поправок за девиацию и вариации; 2) внутренняя увязка графиков T по опорным сетям или по повторным маршрутам для приведения к одному уровню магнитного поля рядовых маршрутов; 3) внешняя увязка результатов рядовой съемки со всесоюзной сетью для получения значений Tа; 4) построение карт графиков и изолиний Tа; 5) определение погрешности съемки. После обработки результатов наземной магнитной съемки проводится качественная и количественная экспресс-интерпретации данных. При качественной интерпретации решается задача выделения аномалий на фоне помех. При количественной интерпретации производится примерное определение формы аномалеобразующего объекта (сфера, цилиндр, пласт и т.д.) и оценка глубины до верхней кромки или центра намагниченных масс. После обработки аэромагнитных данных составляют карты трансформант магнитного поля и проводят геологическое истолкование результатов съемки с построением уточненных геологических карт и разрезов Условия производства наземных работ Укрупненными нормами времени на магниторазведочные работы предусматривается четыре категории трудности, каждая из которых содержит 13

13 характеристику условий производства полевых работ. Район работ партии (отряда) относится к той или иной категории трудности по совокупности следующих основных факторов: орогидрографии местности, условий передвижения и вида применяемого транспорта. 1 КАТЕГОРИЯ ТРУДНОСТИ. Работа проводится на равнинной, степной или лесостепной местности, в пределах которой крутизна склонов не превышает 10; на территории, где не более 20 % площади заболочено, залесено, занято строениями; в районе, где не более 50 % занято пашнями, посевами, огородами. II КАТЕГОРИЯ ТРУДНОСТИ. Работа выполняется на слабохолмистой степной или лесостепной местности с развитой сетью неглубоких оврагов, водостоков при наличии отдельных возвышенностей с крутизной склонов до 20; на территории, где до 40 % площади заболочено, эалесено, занято строениями; на участках до 70 % занятых пашнями, посевами, огородами. III КАТЕГОРИЯ ТРУДНОСТИ. Работа проводится на сильно пересеченной местности с развитой сетью оврагов, водостоков при наличии отдельных возвышенностей с крутизной склонов до 25. В районах, где свыше 70 % площади занято массивами пашен, посевов, огородов; в слегка заболоченной тундре; на территории, до 60 % занятой заболоченными и залесенными участками или же строениями, IV КАТЕГОРИЯ ТРУДНОСТИ. Работа выполняется в горной местности, в пределах которой отдельные возвышенности имеют крутизну склонов до 30; в районах, занятых крупными массивами зарослей, полностью покрытых лесом с буреломом; на участках, площадь которых более чем на 60 % заболочена Затраты времени Затраты времени в отрядо-сменах на выполнение магниторазведочных работ, необходимых для решения геологического задания, определяются исходя из суммарного объема проектируемых квадратных (линейных) километров основных и детализационных площадей (профилей) съемки по укрупненным нормам времени в соответствии с условиями производства полевых работ (табл. 3.2). К подсчитанному числу отрядо-смен на площади прибавляются отрядосмены на профилактику (2 дня в месяц), опытные и опытно-методические работы и на перемещение базы отряда внутри района работ. Типовой состав отряда (партии) на полевых магниторазведочных работах включает в себя: начальника партии, старшего геофизика, инженераэлектронщика, геолога, техника-геофизика, техника МВС, техникавычислителя, рабочего. Численность магниторазведочного отряда (партии) зависит от применяемой аппаратуры, объема работ, способа передвижения по профилю, категории трудности и составляет в среднем 4 человека на 1 отрядосмену. 14

14 Таблица 2. - Нормы времени на магниторазведку с протонным магнитометром ММП-203 по предварительно подготовленной сети пунктов наблюдений (в отрядо-сменах на 1 км площадной съемки) Расстояние между профилями, м Расстояние между точками наблюдений, м Число километров маршрутной съемки Число координатных точек Число физических и контрольных точек Категории трудности V ,8 36,3 39,0 52,7 18,2 19,5 26,7 13,2 14,4 21,85 9,08 9,74 13,36 6,59 7,21 10,14 3,63 3,90 5,14 2,63 2,88 4,52 1,93 2,06 3,07 1,32 1,44 2,76 0,97 1,03 1,71 0,92 0,98 1, Основные технологические виды высокоточной магниторазведки Аэромагнитная съемка более распространенный вид высокоточной магниторазведки. Выполняется самостоятельно и в комплексе с другими аэрогеофизическими работами, в первую очередь с аэроэлектроразведочными и аэрорадиометрическими. К настоящему времени территория нашей страны полностью закрыта аэромагнитной съемкой масштаба 1:200000, на значительных площадях рудных 15

15 районов выполнены крупномасштабные (1: :2500) аэромагнитные (или комплексные аэрогеофизические) съемки, при поисках локальных объектов расширяется применение детальных (1:10000) аэросъемок. Основные работы ведутся с использованием протонных и квантовых магнитометров, такие съемки могут быть отнесены к классу средней и высокой точности. Основные области применения высокоточной аэромагнитной съемки: крупномасштабное геологическое картирование: 1: :250000, общие (или специализированные) поиски месторождений черных, цветных, благородных и редких рассеянных элементов, агроруд, алмазов, нефтеперспективных структур, а в благоприятных условиях - и нефтяных залежей (масштаб 1:100000), угленосных и водоносных структур и комплексов пород (масштаб 1: :50000), поиски (масштаб 1:10000) месторождений слабомагнитных руд черных, цветных, редких и благородных металлов, алмазов . Наземные магнитные съемки выполняются на более ограниченной площади. Ведутся они повсеместно в комплексе с другими наземными геофизическими работами. В равнинных условиях это преимущественно автомобильные съемки, в пересеченной местности и в горных районах - пешеходные съемки. Выполняются они с помощью протонных и квантовых магнитометров при детальных масштабах (1: :2000 и крупнее). Наземные съемки масштаба 1: :25000 применяются довольно редко и только в случаях, когда нельзя использовать аэросъемки . Наземная высокоточная магниторазведка используется при решении широкого круга геологических задач и особенно при детальном геологическом картировании (масштаб 1:1000), поисках (масштаб 1: :5000) и разведке (масштаб 1:2000-1:1000 и крупнее) магнитных и слабомагнитных руд черных, цветных и редких металлов в коренном залегании и коре выветривания или россыпях, большинства руд неметаллов, а также при прямых поисках нефтяных залежей, изучении и прогнозе оползневых процессов и в других направлениях . Гидромагнитные съемки ведутся с помощью плавающих средств в океанах, морях, реках и озерах. Они широко комплексируются с сейсморазведочными, электроразведочными и гравиразведочными работами. Масштабы гидромагнитных съемок определяются требованиями к основным видам работ, которые они сопровождают. При региональном исследовании глубинного океанического строения это сеть редких маршрутов, при геологическом картировании и поисках месторождений полезных ископаемых площадные съемки. Гидромагнитные съемки выполняются при исследовании (масштаба 1: :500000) особенностей регионального и глубинного геологического строения акваторий океанов и морей, при среднемасштабном и крупномасштабном геологическом картировании шельфовых и прибрежноморских участков акваторий (соответственно 1: и 1:50000) при поисках морских россыпей золота, олова, вольфрама, титана (1: :50000) и их 16

16 разведке (1: :5000), поисках нефтегазоперспективных структур (1: :50000). Скважинные и подземные работы могут быть отнесены к измерениям пониженной или средней точности. Скважинная магниторазведка широко применяется при поисках и особенно при разведке магнетитовых и титаномагнетитовых месторождений. Освоение ее высокоточных модификаций позволяет распространить метод на слабомагнитные объекты - месторождения полиметаллов, меди, никеля, бокситов, алмазов Стадии высокоточных магнитных съемок Высокоточные магнитные съемки применяются на всех стадиях геологоразведочных работ - от стадии региональных работ до разведки эксплуатируемого месторождения. На стадии региональных работ высокоточная аэромагнитная разведка может входить в состав комплексов опережающих геофизических работ при среднемасштабном (1: :100000) и крупномасштабном (1: :25000) геологическом картировании. Масштаб магнитной съемки должен быть на один масштаб крупнее подготавливаемой геологической карты. На стадии крупномасштабного геокартирования или, как еще называют, геологической съемки масштаба 1: : Аэромагнитные съемки зарекомендовали себя как один из основных и обязательных видов работ. К настоящему времени такими съемками пониженной (З0-5ОнТ) или средней (15-20нТ) точности охвачены практически все площади основных рудных провинций страны, и здесь особенно остро стоит вопрос о пересъемке на новом методическом и техническом уровне. На стадии поисковых работ используется преимущественно аэромагнитная съемка, которая эффективна при установлении литологического контроля полезного ископаемого, его связи с интрузивным или эффузивным магматизмом, выделении рудоконтролирующих структурных элементов, зон проявления рудного метаморфизма и метасоматоза, а также при непосредственных поисках месторождений магнитных руд черных, цветных и редких металлов. Возможны два направления аэромагнитных: 1) крупномасштабные (1: :50000) и высокоточная съемки на площадях развития слабомагнитных образований рудоносных формаций и вмещающей среды; 2) детальные съемки (1:10000) на перспективных площадях рудоносных зон и рудных полей. Съемки целесообразно сочетать с аэрогаммаспектрометрией (в открытой местности) и аэроэлектроразведкой методами дипольного индуктивного профилирования (при картировании продуктивных комплексов или рудоконтролирующих структурных элементов) или переходных процессов (при поисках хорошо проводящих руд). 17

17 Все аэромагнитные съемки в обязательном порядке сопровождаются наземными детализированными работами с целью изучения выявленных аномалий. При оценочных работах применяется преимущественно наземная магнитная съемка масштабов 1:1000-1:5000, которая является основным и обязательным методом поискового комплекса на рудные полезные ископаемые. Затем выполняется детализация выявленных аномальных зон и проявлений полезного ископаемого, являющегося объектом изучения. Масштаб работ может быть различным - от 1:5000 до 1:1000, в зависимости от размеров объектов. В детализационных целях может использоваться и микромагнитная съемка площадок, полос в пределах контуров аномалий. Скважинной магниторазведкой следует охватывать все поисковые и проверочные скважины месторождений и проявлений магнитных руд. Детальная наземная магнитная съемка может найти широкое применение при изучении тектонических условий шахтных полей и выявление малоамплитудных (первые метры) нарушений. Детальные магнитные съемки имеют широкое применение при гидрогеологических и инженерногеологических изысканиях (поисках трещинных вод, карстовых полостей, выявлении и изучении оползневых структур, исследовании монолитности дамб, основания плотин и др.) Разведочные магнитные съемки в высокоточном исполнении применяются при разведке рудных месторождений. Эти съемки в подавляющем большинстве должны быть высокоточными. Наземные магнитные съемки привлекаются в комплексе поисковых работ главным образом с целью детального геологического картирования, изучения рудоносных формаций и структур, выделения рудопроводящих, рудоконтролирующих и рудовмещающих структурных элементов, зон проявления рудного метаморфизма и метасоматоза, прямого обнаружения проявления полезных ископаемых. Начиная с этой подстадии привлекается скважинная трехкомпонентная магниторазведка, сопровождаемая каротажем магнитной восприимчивости. При поисках месторождений магнетитовых, медно-пирритовых руд достаточен масштаб 1:10000, при поисках месторождений золота, вольфрама и молибдена, ртути и сурьмы, пьезооптического сырья требуется масштаб 1:5000. Масштаб магнитных съемок при поисках должен соответствовать масштабу поисков или быть на масштаб крупнее . При разведке магнитных руд месторождений обязательным элементом комплекса является трехкомпонентная скважинная магниторазведка или каротаж. Наземные, скважинные и подземные разведочные съемки на рудных месторождениях следует нацеливать на изучение геолого-структурной позиции месторождения, а с укрупнением разведки - на изучение отдельных его частей, блоков, строения его рудной зоны и отдельных рудных залежей, оценку рудоносных межскважинных пространств, определение морфологии, 18

18 пространственного положения, размеров рудных залежей, количественную и качественную оценку руд в естественных условиях и в различных звеньях технологического процесса. Все эти задачи следует дифференцировать по стадиям разведки. 19

19 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Требования к оформлению пояснительной записки Поля: 1) правое 10 мм; 2) верхнее, нижнее 20 мм 3) левое 30 мм. Текст: кегль 12; интервал 1,5; страницы в центре внизу. Оформление таблиц Таблица 3 Расчет элементов магнитного поля Продолжение таблицы 3 Оформление рисунков Поле рисунка с условными обозначениями Ниже выровненное по центру наименование рисунка: Рисунок 1 Магнитное поле Т над кимберлитовой трубкой. 20

20 21

21 Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева) Приложение 3 Кафедра геофизики и геоэкологии КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по магниторазведке на тему: _ (название темы) _ Руководитель Ф.И.О. Студент Ф.И.О. Владивосток 200_ 22

22 Приложение 4 Задание на курсовое проектирование по магниторазведке Студенту группы составить проект полевых и камеральных магниторазведочных работ для на местности категории трудности. Работы будут проводиться на площади кв.км. Для обоснования методики и техники проектируемых работ использовать следующие исходные данные: 1. Размер объекта по простиранию 2. Горизонтальная мощность объекта 3. Вертикальная мощность объекта 4. Глубина залегания верхней кромки 5. Азимут простирания объекта 6. Угол падения объекта 7. Намагниченность объекта 8. Угол намагничения объекта 9. Намагниченность вмещающих пород 10. Угол намагничения вмещающих пород Срок выполнения курсового проекта Руководитель курсового проекта 23

23 Библиографический список 1. Бродовой В.В. Геофизические исследования в рудных провинциях. -М.: Недра, Бродовой В.В., Викторов Г.Г. Основы высокоточной магниторазведки. -М.: МГРИ, Магниторазведка: Справочник геофизика. -М.: Недра, Справочник сметных норм (ССН 92). Вып. 3. -М.: ВИЭМС, Справочник норм основных расходов (СНОР 93). Вып. 3. -М.: ВИЭМС, Тархов А.Г. и др. Принципы комплексирования в разведочной геофизике. -М.: Недра,

24 СОДЕРЖАНИЕ Основные цели курсового проекта Содержание курсового проекта Введение Геолого-геофизический очерк Оценка физико-геологических предпосылок к постановке магниторазведки Обоснование методики и техники полевых исследований и камеральных работ Топографо-геодезические работы Расчет затрат времени труда и штатных единиц Требования к оформлению курсового проекта Вспомогательные справочные сведения Возможность и эффективность магниторазведки Вид магнитной съемки Детальность магнитной съемки Методика и техника полевых работ Методика обработки и интерпретации Условия производства наземных работ Затраты времени Основные технологические виды высокоточной магниторазведки Стадии высокоточных магнитных съемок Приложения Библиографический список Магниторазведка Методические указания Редактор В.В. Сизова Техн. редактор Н.М. Белохонова Подписано в печать. Формат 60x84/16 Усл. печ. л. 1,4. Уч.-изд. л. 1,1. Тираж 100 экз. Заказ Издательство ДВГТУ, Владивосток, ул. Пушкинская, 10 Типография издательства ДВГТУ, Владивосток, ул. Пушкинская, 10 25

3D Радиоволновая геоинтроскопия межскважинного пространства: Поиск глубокозалегающих месторождений полезных ископаемых РВГИ - способ «визуализации» внутреннего строения геологической среды в пространстве

Лекция 1. Методы сейсморазведки 1. Введение Сейсморазведка это раздел геофизики, основанный на применении искусственно возбуждаемых упругих волн с целью детального изучения геологического строения Земли.

ПОЛОЖЕНИЕ о написании и защите проектных работ МБУ «Центр социального обслуживания населения» гленинск-кузнецкий (в редакции от 22.02.2019г) 1. Общие положения 1.1. Проектная работа является письменной

ОСНОВЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Лектор: кандидат геологоминералогических наук, доцент Тимкин Тимофей Васильевич Поиски и оценка месторождений 2 1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Поиски это процесс прогнозирования,

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет» (УГТУ) Интерпретация данных

ОСНОВЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Лектор: кандидат геологоминералогических наук, доцент Тимкин Тимофей Васильевич Предмет изучения дисциплины 2 1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Горное производство представляет

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ И ФИЗИКИ ЗЕМЛИ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ по дисциплине С1.Б.19

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет» (УГТУ) Учебная геофизическая

Требования к оформлению курсовой работы Курсовую работу необходимо выполнять с использованием средств компьютерной техники путем набора материала в одном из текстовых редакторов с указанием ссылок и соблюдением

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет» (УГТУ) ПРОГРАММА ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

РЕФЕРАТ Выпускная квалификационная работа 134 с., 6 рис., 68 табл., 19 источников, 4 прил. Ключевые слова: разведка, бурение, тектоника, участок, пласт, каменный уголь, угленосность, газоносность, запасы

Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей: материалы 29-й сессии международного семинара им. Д.Г.Успенского. Часть I. Екатеринбург: 2002. с.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Санкт-Петербургский медико-технический колледж Федерального медико-биологического агентства (ФГБОУ

Аэромагнитная съемка с БПЛА с огибанием рельефа Технология Съемка с БПЛА, оборудованного квантовым магнитометром > Автоматическая обработка данных > Визуализация, анализ и экспорт - Полет в автоматическом

14 ЛЕКЦИЯ. Выполнение полевых работ при инженерной разведке. Принцип построения инженерно-геологического разреза. Контроль качества полевых разведочных работ. Демонстрация и обсуждение отчета об изысканиях

ОСНОВЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Лектор: кандидат геологоминералогических наук, доцент Тимкин Тимофей Васильевич ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РУДОНОСНОСТИ НЕДР 2 1.ОСНОВНЫЕ

Лекция 12 Геологическое картирование (геологическая съемка) окончание геологи-лекция-12-2016-милосердова 1 Масштабы геологических карт России 1) обзорные мельче 1:1 000 000; 2) мелкомасштабные* 1:1 000

ПРОВЕДЕНИЕ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ СЪЁМОК И ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ СЕТИ Фомина Н.Ю., Андреева Н.В. БГТУ имени В.Г. Шухова Белгород, Россия CONDUCTING GRAVIMETRIC SURVEYS AND GRAVIMETRIC NETWORK Fomina N.Yu, Andreeva

1 навыков, полученных слушателем в период обучения. При этом она должна быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла и цикла специальных

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего Приложение 3 к приказу от 12.09.2013 г. 1017-О профессионального образования «Уфимский государственный авиационный

Запасы и извлечение полезных ископаемых Прежде чем приступить к разработке месторождения полезного ископаемого, необходимо определить его местонахождение и технологическую возможность, экономическую целесообразность

1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1 Оформление пояснительной записки должно соответствовать приведённым правилам, а для положений, не раскрытых в этих правилах, требованиям

ПОЛОЖЕНИЕ по организации выполнения и защиты курсового проекта (работы) по учебной дисциплине в ФГОУ СПО Томский политехнический техникум 1. Общее положение 1.1. Согласно Типовому положению об образовательном

СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения.2 2. Порядок выполнения курсовой работ.2 3. Выбор темы курсовой работы и ее утверждение 3 4. Структура и содержание курсовой работы.3 5. Оформление курсовой работы.4 6. Оценка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 января 2002 г. N 2 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ

АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОИСКАХ УГЛЕВОДОРОДОВ 2018 АО «ГНПП Аэрогеофизика» Содержание 1. Современные аэрогеофизические технологии при поисках углеводородов 2. Использование современных аэрогеофизических

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2010 г. N 18468 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 8 июля 2010 г. N 254 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ

Технологии перспективы ппсн Экономическая стратегия недропользователей содержит требование снижения себестои мости разведки запасов нефти и газа на лицензионных участках, а также построение высокоточных

Приказ Минприроды России от 8 июля 2010 г. 254 Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений углеводородного сырья В соответствии с пунктом 14 Положения

5 Состав и оформление основной части выпускной квалификационной работы 5.1 В основной части выпускной квалификационной работы (ВКР) четко, понятно и исчерпывающе излагается содержание и обоснование ВКР

Метод естественного электрического поля Общие сведения В литосфере существуют многообразные естественные электрические поля, различающиеся по своей природе, характеру и масштабам проявления. Среди них

Министерство сельского хозяйства РФ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Ульяновская ГСХА «УТВЕРЖДАЮ» Директор института Х.Х.

Москва, ноябрь 2018 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ «ПОИСКОВОГО ЗАДЕЛА» Ставский А.П. (ООО «Минерал-Инфо») ГДП-200 в настоящее время в России является наиболее распространенным видом региональных

Основы поисков и разведки нефти и газа 5 2 работа Обоснование заложения поисковых и разведочных скважин Поиски-2 работа-2018 Милосердова 1 1. Построение модели залежи и определение её параметров 2. Заложение

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

Карта магнитных аномалий Вечернегорской площади на Земле Эндерби (Восточная Антарктида) Институт природопользования НАН Беларуси Лаборатория геофизики и геотектоники Неоднородность вещественного состава

1. Общие положения. 1.1. Курсовая работа (проект) по дисциплине/ профессиональному модулю (ПМ) является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы. 1.2. Выполнение обучающимся

Классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Утверждена Приказом МПР России от 11.12.2006 N 278 I. Общие положения 1. Настоящая Классификация запасов месторождений и прогнозных

Тема 1.7. Обоснование выбора масштаба съемки для различных нужд народного хозяйства Масштаб съемки для целей проектирования строительства определяется задачами, видом и стадиями проектирования, ситуацией

ТРЕБОВАНИЯ к реферату для поступления в аспирантуру ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА» (ВИР) Написание реферата является

Коллективной работой. Методические материалы могут представлять собой: - разработку конкретного учебного занятия; - разработку серии учебных занятий; - разработку темы рабочей программы учебной дисциплины

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти

Оформление выпускной квалификационной работы Выпускная квалификационная работа (ВКР) может быть допущена к защите при: - полном и аргументированном раскрытии поставленных целей и задач; - правильном выполнении

Сазанкова Оксана Валерьевна - к.ю.н.,зам. заведующего кафедрой, доцент кафедры.

Об образовании: в 2002 г. с отличием окончила Хабаровскую Государственную академию Экономики и Права по специальности Юриспруденция.

Общий стаж работы преподавателя: 15лет 6 мес.

Стаж работы ро специальности: 15 лет.

В 2012 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему " Решения правительствующего сената в правовом обеспечении экономической функции Российского государства: вторая половина XIX- начала xx вв." по специальности 12.00.01.- теория и история права и государства, история учений о праве и государстве,

Читает лекционные курсы и проводит семинарские занятия по дисциплинам: " История политпческих и правовых учений", "Актуальные проблемы организации судебной власти"," Мировая юстиция","Проблемы взаимодействия судов справоохранительными органами, государственными учпеждениями и иными организациями" на высоком педагогическом и методическом уровнях. Участвует в работе экзаменационной комиссии для приема итговых государственных экзаменов.

Гамалей Артем Александрович - к.ю.н, доцент кафедры.

Образование: в 2001 г. окончил Дальневосточный Юридический Институт МВД РФ по специальности Юриспруденция.

В 2009 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: «Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации (на примере краев и областей Дальневосточного Федерального округа» по специальности 12.00.02 - конституционное право, муниципальное право.

Участник международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и межвузовских научно-практических конференций, где регулярно выступает с научными докладами и сообщениями по обозначенной проблематике.

Область научных интересов: теория и практика преподавания государственно-правовых дисциплин; организация и деятельность представительных органов власти, избирательное право и избирательный процесс.

Артем Александрович читает лекционные курсы и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Теория государства и права», «Судебная власть и органы судейского сообщества», «Актуальные проблемы организации судебной власти», «Проблемы взаимодействия судов с правоохранительными органами, государственными учреждениями и иными организациями» на высоком теоретическом и методическом уровнях.

Участвует в работе экзаменационной комиссии для приема вступительных испытаний по теории государства и права и экзаменационной комиссии для приема итоговых государственных экзаменов.

Участвует в организации учебной, производственной практики и НИР магистрантов. Является разработчиком УМК и рабочих программ по учебным дисциплинам магистратуры и бакалавриата по кафедре теории и истории права и государства. Разрабатывает учебно-методический материал, направленный на развитие познавательных и духовно-нравственных способностей обучающихся.

Ведет активную научно-исследовательскую деятельность. Всего им опубликовано 14 научно-методических публикаций: 8 научных и 6 учебно-методических работ.

Принимает активное участие в межвузовских, всероссийских и международных научно-практических конференциях, круглых столах.

В ноябре 2007г. награжден медалью «За отличие в службе» 3 степени.

Отмечен знаками отличия «Национальное достояние» (2007 г.), «За активную научно-исследовательскую работу со студентами» (2008 г.).

Имеет сертификат об участии в VII научно-практической конференции «Нормативное и индивидуальное в правовом регулировании: вопросы теории и практики» (16-20 апреля 2012 года).

Три научные работы студентов, выполненные под его руководством стали лауреатами всероссийских конкурсов, две - региональных.

Общий стаж 22 года, 2 месяца, стаж по специальности - 13 лет 2 месяца.

В 2014 году в ДВФ ФГБОУ ВО РГУП прошел обучение на методическом семинаре «Система электронного обучения «Фемида».В 2017 г. прошел обучение на методических семинарах "Организационно - педагогическое сопровождение образовательного процесса в процессе в высшей школе" и " Электронная информационно - образовательная среда в учебном процессе".

Гамалей Софья Юрьевна - к.и.н., доцент, доцент кафедры

Образование: в 2001г. с отличием окончила Хабаровский Государственный Педагогический Университет.

В 2015г. с отличием окончила Дальневосточный филиал Российского Государственного Университета Правосудия.

В 2005 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: «Государственная политика в области театрального дела на Дальнем Востоке 1920-1930-е годы» по специальности 07.00.02 - отечественная история.

В 2013 г. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации присвоено ученое звание доцента.

Работает по подготовке диссертационного исследования на соискание ученой степени доктора исторических наук (в качестве соискателя).

Читает лекционные курсы и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Теория государства и права» на высоком педагогическом и методическом уровнях. Участвует в работе экзаменационной комиссии для приема итоговых государственных экзаменов.

Является разработчиком УМК и Рабочих программ по учебным дисциплинам бакалавриата и права и организации социального обеспечения по кафедре теории и истории права и государства. Разрабатывает учебно-методический материал, направленный на развитие познавательных и духовно-нравственных способностей обучающихся.

Ведет активную научно-исследовательскую деятельность. Всего ею опубликовано 41 научно-методических публикация: 22 научных и 19 учебно-методических работ. Принимает участие в межвузовских, всероссийских и международных научно-практических конференциях, круглых столах:

1. Участие в Международной научно-практической конференции «Завершение второй мировой войны на Дальнем Востоке: исторические итоги, современные тенденции мироустройства» (30 сентября 2015г.).

Общий стаж 17 лет, 4 месяца, стаж по специальности - 12 лет 4 месяца.

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке:

В 2014 году в ДВФ ФГБОУ ВО РГУП прошла обучение на методическом семинаре «Система электронного обучения «Фемида».

Крысяев Василий Алексеевич - доцент кафедры.

Образование: в 1978 г. окончил Дальневосточный Государственный Университет по специальности Правоведение.

С мая 2000г. по апрель 2009г. занимал должность председателя Уссурийского городского суда Приморского края. В апреле 2009 г. ушел в почетную отставку.

Читает лекционные курсы и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Организация судебной деятельности», «Документационное обеспечение управления», «Мировая юстиция», проводит занятия на факультете повышения квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских судов и Судебного департамента на высоком педагогическом и методическом уровнях. Участвует в работе экзаменационной комиссии для приема государственных экзаменов по теории государства и права. Разрабатывает учебно-методический материал, направленный на развитие познавательных и духовно-нравственных способностей обучающихся. Принимает активное участие в воспитательной работе со студентами.

Общий стаж 39 лет 3 месяца, стаж по специальности - 39 лет.

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке:

В 2014 году в ДВФ ФГБОУ ВО РГУП прошел обучение на методическом семинаре «Система электронного обучения «Фемида».

Кравченко Юрий Борисович - доцент кафедры.

Образование: в 1974 г. с отличием окончил Дальневосточный государственный университет по специальности правоведение.

В 1979 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: «Охрана окружающей природной среды как функция советского государства» по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права; история политических и правовых учений.

В 1990 г. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации присвоено ученое звание доцента.

Читает лекционные курсы и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Правоохранительные органы», «Правоохранительные и судебные органы» на высоком педагогическом и методическом уровнях.

Ведет активную научно-исследовательскую деятельность. Всего им опубликовано более 150 научно-методических публикаций: 98 научных и 52 учебно-методических работ.

Общий стаж более 37 лет, стаж по специальности - 32 года.

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке:

В 2013г. в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина прошел обучение на методическом семинаре «Реализация требований ФГОС ВПО при обучении дисциплинам государственно-правового профиля в юридическом вузе».

В 2015 г. в ДВФ ФГБОУ ВО РГУП прошел обучение на методическом семинаре «Система электронного обучения «Фемида».

В 2017 г. в ФГБОУ ВО РГУП прошел обучение на методических семинарах " Организационно- педагогическое сопровождение образовательного процесса в процессе в высшей школе" и " Элетронная информационно-образовательная среда в учебном процессе".

Вязов Андрей Леонтьевич - доцент кафедры.

Образование: в 1984 г. с отличием окончил Хабаровскую Высшую школу МВД СССР по специальности правоведение.

В 2001 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: «Принцип справедливости современного российского права и правоприменения (теоретико-правовое исследование)» по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права; история политических и правовых учений.

В 2004 г. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации присвоено ученое звание доцента по кафедре теории и истории права и государства.

Читает лекционные курсы и проводит семинарские занятия со студентами магистрантами по дисциплинам «История политических и правовых учений», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы организации судебной власти»; со студентами бакалаврами по дисциплинам «Юридическая психология», «Практикум по общетеоретическим дисциплинам»; со студентами факультета непрерывного образования по дисциплине «Теория государства и права» на высоком педагогическом и методическом уровнях.

Является разработчиком учебно-методических комплексов и рабочих программ по учебным дисциплинам направления подготовки бакалавр и специальности право и организация социального обеспечения по кафедре теории и истории права и государства.

Ведет активную научно-исследовательскую деятельность. Всего им опубликовано более 65 научно-методических публикаций: 40 научных и 25 учебно-методических работ.

Общий стаж 29лет, 3 месяца, стаж по специальности - 29 лет 3 месяца.

В 2017 г. в ФГБОУ ВО РГУП прошел обучение на методических семинарах " Организационно- педагогическое сопровождение образовательного процесса в процессе в высшей школе" и " Элетронная информационно-образовательная среда в учебном процессе".

За кандидатуру бывшего проректора по учебной работе ДВГТУ, доктора технических наук, профессора Анвира Фаткулина проголосовали более 54% собравшихся.

Напомним, что именно этот кандидат ранее был поддержан Ученым Советом Дальневосточного государственного технического университета.

Дата, год и место рождения:

Сведения об образовании:

Дальневосточный политехнический институт имени В. В. Куйбышева*(1977) по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых»

Аспирантура (очная) Московского горного института** (1984) по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

Докторантура (очная) Дальневосточного государственного технического университета (1997)

Сведения о присуждении ученых степеней:

Кандидат технических наук (1985), тема диссертации - «Разработка параметров отбойки при сплошной выемке наклонных залежей со взрывной доставкой руды»;

Доктор технических наук (1998), тема диссертации - «Развитие научно-методических и технологических основ разработки наклонных залежей со взрывной доставкой руды».

Сведения о присвоении ученых званий:

Доцент по кафедре Разработки месторождений полезных ископаемых (1992)

Профессор по кафедре Разработки месторождений полезных ископаемых (2000)

Сведения о наградах:

Медаль К. Д. Ушинского, знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», знак «Почетный работник топливно-энергетического комплекса РФ», почетные грамоты Минвуза РСФСР, Минобразования РФ, знаки «Трудовая слава I, II, III ст.», медаль Совета по общественным наградам России «Профессионал России», медаль «За заслуги в разведке недр Приморского края», почетные грамоты губернатора Приморского края и Администрации Владивостока

Семейное положение:

женат, двое сыновей (Владлен 29 лет и Александр 25 лет). Жена Фаткулина Елена Владленовна - старший преподаватель кафедры математики в Тихоокеанском военно-морском институте им. С. О. Макарова.

Сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой деятельности:

Объединение «Северовостокзолото»

12.06.1976 - 06.09.1976 - горный мерщик

10.10.1977 - 22.12.1978 - инженер НИСа

22.12.1978 - 12.11.1981 - ассистент кафедры Разработки месторождений полезных ископаемых

Московский горный институт

24.11.1981 - 24.11.1984 - аспирант

Дальневосточный политехнический институт им. В. В. Куйбышева*

22.02.1985 - 10.10.1986 - ассистент кафедры Разработки месторождений полезных ископаемых

Остров Путятина - остров в заливе Петра Великого Японского моря, в 50 км к юго-востоку от Владивостока и в 35 км к западу от Находки. Назван в честь русского адмирала и государственного деятеля Е.В.Путятина. Климат острова типичен для юга Приморья. Средняя температура декабря; 12,0°C, августа +21,0°C. Температура морской воды с середины июля по середину сентября превышает +20°C. Общая площадь острова составляет 27,9 км. Координаты: 42°50`00`` с. ш., 132°25`00`` в. д.

Коттедж и харчевня

Добирались до острова сначала на электричке, потом на автобусе. В посёлке Дунай на причале нас ждал плашкоут. Каких-то полчаса - и мы уже на острове Путятин. Конечно это не Кунашир, тут ни вулканов, ни гейзеров, ни даже сундуков с пиратскими сокровищами...

Геологи обосновались где-то в северной части острова, а нас, геофизиков, привезли на грузовике в Южную бухту. Тут, на берегу, находилась радиолокационная точка, где круглосуточно несли вахту военные моряки. С виду это была обыкновенная изба, но что там внутри - это нам было неведомо. Нам строго-настрого запретили даже приближаться к этому секретному объекту. Разместили нас на высокой терассе в котедже, в панельном домике. Сразу по приезду на Путятин наши геофизики устроили небольшой сабантуй, но я вспомнил о споре с Мюллером, и не стал участвовать в общей попойке. Тут же мои сокурсники стали поглядывать на меня косо. В нашем обществе не принято было «отрываться от коллектива», и всякий чурающийся дружеских пирушек автоматически превращался в подозрительного субъекта. Типа, "раз не пьёт, значит не наш человек... Такой и заложить может в случае чего"... Но я решил твёрдо - всё лето пить не буду, ни грамма алкоголя!

С дровами в этой части острова была напряжёнка. Сухих деревьев для костра не было, а плавника было недостаточно, поэтому военные моряки выделили нам полевую кухню с большими котлами. Отапливалась кухня соляркой. Воду таскали из небольшого ручейка вёдрами и канистрами. Рядом с полевой кухней поставили длинный стол со скамейками - это была наша столовая. Над столом натянули брезентовый тент, который вечно трепало морским ветром, словно парус. Из куска фанеры Джон вырезал причудливой формы амёбу, на которой он написал слово - "Харчевня". Обожжённая на костре эта вывеска придавала оттенок уютной старины нашей точке общепита. Костёр мы всё равно жгли, но чаще всего вечером, для романтики. Из-за этого костра Витя Москвичёв обварил себе ногу. Он ходил вокруг, пытаясь выбрать себе удобное место, да наступил на носик чайника и облил кипятком пятку. Пришлось ему ходить босиком, потому что с ноги свисал безобразный волдырь...

На Путятине водилось очень много змей, щитомордники. Давненько я змей не ловил... Поймал щитомордника и сварил его в маленькой кастрюльке... Предложил всем желающим попробовать, но таких не оказалось, только Лилька пробовала...

Н а острове водились не только змеи, но и было полно клещей. Так что лазить по кустам и собирать их на себя было мало удовольствия... Но в том-то и дело, что по кустам лазить приходилось каждый день.

Матросы с любопытством поглядывали на прибывших на остров студентов. Как только уехал их лейтенант, так они сразу пришли знакомиться. Первым, кто из них отважился нас посетить, был Казбич. Высокий и симпатичный, он сразу со всеми перезнакомился. Судя по его виду, Казбич был бывалым моряком, случайно выброшенным на берег, будто Робинзон Крузо... Вслед за Казбичем потянулись и другие моряки. Девчонки из нашей группы конечно тут же превратились в красавиц, вокруг которых стали разгораться страсти. Людка Девятаева, Бэлла и Лилька сидели допоздна у костра, а моряки рассказывали о своей нелёгкой службе морской и пели душещипательные песни. Шура Телегин пел песню "Снегири":

Сани с лета приготовь, приготовь, чтоб зимой не опоздать, опоздать.

Ведь с горы на гору хочет любовь, все сугробы разметать.

Мы с тобою все в снегу, ну, и пусть, море снега на двоих, на двоих,

Но не знаю я на вкус губы сладкие твои.

А щеки словно снегири, снегири, на морозе все горят, все горят.

Кто-то снова о любви говорит, уж, который год подряд.

А ещё моряки пели песню про сигарету:

Если женщина изменит,

Я о ней грустить не буду.

Закурю я сигарету

И о ней я позабуду.

Сигарета, сигарета,

Ты одна не изменяешь.

Я люблю тебя за это,

Да и ты об этом знаешь.

В общем, общение с аборигенами было налажено. Девчонки даже ходили на "точку" под покровом ночи, где "морские волки" показывали им светящуюся во тьме секретную аппаратуру и давали услышать шум эфира, сотканный из переливов морзянки, обрывков разговоров на разных языках и музыкальных хитов...

Смолин по утрам делился с нашей братией приёмами древнеиндийской аюрведы.

- Зубы можно чистить, разжёвывая дубовую веточку, - говорил Смолин, на наших глазах жуя зелёную ветку.

- Тоже мне йог! - презрительно говорил Валерка Ерохов, - Никакой это не дуб, это липа!

Смолин промывал нос морской водой и купался ночью. Наша братия только потешалась над ним, но как-то раз мы пошли с ним ночью купаться. А море тут было открытое всем ветрам, и вода ночью была холодная. Смолин привычный, он вперёд пошёл и нырнул в воду. А за ним несколько человек, в основном девчонки. Лилька нырнула, так у неё от холодной воды перехватило дыхание, что она не могла дышать. Смолин кричит:

- Плывите ко мне!

Он их ждёт, а девчонки дрожат от холода и уже на берег выбираются. А вообще-то девчонки постоянно издевались над Смолиным, пользуясь его наивностью. В их глазах он выглядел недотёпой в коротеньких штанишках. А сами они были молодые, симпатичные, энергичные...

Обзорная экскурсия

Со Смолиным во главе мы отправились на геологическую экскурсию. Мы спустились к морю на восточном берегу и там встретились с целой оравой наших геологов в сопровождении Вячеслава Ивановича Платунова. У каждого студента-геолога был свой молоток, и все они остервенело долбили этими молотками всякий попавший им под ногу камень. У нас-геофизиков молотков не было, поэтому мы просто прогуливались вдоль берега... Платунов принялся нам рассказывать о геологических особенностях острова Путятина, об эпидотовых скалах в юго-западной части острова... Промежду прочим он вспомнил о соседнем с Путятиным острове Аскольд, на котором обнаружена золотая жила.

- В числе задач вашего курса, а особенно в задачах геофизиков, есть пункт по проверке гипотезы, что золотое оруденение на Аскольде имеет вероятность продления до Путятина. Мы со Смолиным это уже обсудили... Возможно электроразведочные профиля смогут подсечь эту золотую жилу...

- А это что? - спросил Серёга Коваленко, - протягивая Платунову камешек. В камешке что-то сверкнуло золотым блеском. Платунов достал лупу из планшетки и стал разглядывать находку.

- Это окатанная галька, вероятно кварц... А внутри маленькое зёрнышко золота! Вам повезло, товарищ студент! - сказал Платунов, возвращая камешек Серёге, - возможно эта галька является доказательством наличия золота на Путятине...

Мы дошли вдоль берега до скалы, дальше дороги не было. Все стали разворачиваться, чтобы вернуться тем же путём... Стояла страшная жара и идти вкруголя не хотелось. Я задрал голову вверх и прикинул мысленно: "А что если вскарабкаться на эту скалу?"

Восхождение на скалу

Дождавшись, когда все покинули эту небольшую бухту, я наметил приблизительно траекторию подъёма по крутому спуску. На вид эта скала с трещинами и выступами выглядела вполне удобной для такого начинающего альпиниста, которым я себя тут же вообразил. Недолго думая, я принялся карабкаться вверх. Стена не была совсем отвесной, но стояла довольно круто. Поначалу лезть наверх было довольно легко. Руками я хватался за выступы и трещины, подтягивался, ставил поудобнее ноги в выемки. Первые мтров пятнадцать я преодолел одним махом. Запыхался и решил перевести дух. Глянул вниз и мне что-то не по себе стало: те камни, которые внизу смотрелись бесформенными глыбами, сверху выглядели как острые иглы. Если я вдруг свалюсь, то мне хана! Взглянул наверх, а до самого верха было ещё далеко. Полез ещё выше. Тут выяснилось, что удобных выступов и трещин становится всё меньше и меньше. Приходилось искать наощупь трещинку, чтобы зацепиться. Ногу тоже некуда было поставить. В неудобном положении я карабкался всё выше. А выше меня ждала ещё одна неожиданность: камни под рукой оказывались рыхлыми и рассыпались в песок. Наклон теперь стал более пологим, и я уже не стоял у стены, а почти лежал на этом рыхлом грунте. Я посмотрел вниз и увидел только зияющую пропасть. Вверху скала раздавивалась и я решил ползти вправо, в эту ложбинку между скал, предполагая, что там найду что-то вроде тропинки, по которой вылезу на плато. Под руками и под ногами сыпался грунт, скатываясь вниз с оглушительным грохотом. Я наконец-то вылез в ложбинку и прямо передо мной открылась пропасть. Никакой тропинки тут не было. Пришлось ползти влево, чтобы вернуться к своему первичному маршруту. Я опять лез вверх, а подо мной всё ползло, сыпалось. Каким-то чудом я не покатился вниз, цепляясь изо всех сил за травинки, кустики, растущие здесь, зарываясь пальцами в мягкий грунт... Последние метры я полз наверно не меньше часа, почти не дыша, милиметр за миллиметром поднимаясь вверх. Казалось, вот чихну сейчас от сухой пыли, и в тот же момент полечу вниз, где разобьюсь вдребезги о крепкие камни...

Но я дополз, ухватился за корни какого-то куста и в изнеможении выполз на зелёную траву. Сюда не доходил шум прибоя. Тут мирно чирикали какие-то птички. Прямо как в раю! Оттуда сверху я осторожно высунул голову и поглядел на скалу, по которой я только что поднялся от моря. Страшная пропасть предстала пред моими глазами, так что я даже зажмурился от ужаса. Мне самому не верилось, что я мог тут подняться...

Космические гонки

По сравнению с бесстрашным покорением космоса нашими космонавтами моё восхождение на крутую скалу было совершенно ничтожным событием. Вот что происходило тогда над нашими головами:

06.07.1976 В 12:09 UTC с космодрома Байконур, осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз 11А511У", которая вывела на околоземную орбиту космический корабль "Союз-21". В составе экипажа: командир корабля Борис Волынов и бортинженер Виталий Жолобов.

07.07.1976 В 13:40 UTC осуществлена стыковка космического корабля "Союз-21" и орбитальной станции "Салют-5". Космонавты перешли на борт станции и приступили к выполнению программы полета, которая предусматривала проведение разведывательных операций.

13.07.1976 В Москве подписано соглашение между правительствами Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Монголии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Соглашение, в частности, предусматривает осуществление полетов космонавтов из социалистических стран на борту советских космических кораблей.

20.07.1976 В 11:53 UTC посадочный блок американской автоматической межпланетной станции "Viking-1" совершил мягкую посадку на поверхность Марса в области Chryse Planitia, в точке с координатами 22,27 градуса северной широты и 48 градусов западной долготы. Немедленно после посадки началась съемка поверхности планеты и метеорологические измерения. Посадочный блок получил официальное название "Thomas Mutch Memorial Station".

28.07.1976 С помощью посадочного блока американской автоматической межпланетной станции "Viking-1" начаты исследования грунта для идентификации неорганических и органических веществ, а также для поисков признаков жизни.

07.08.1976 Американская автоматическая межпланетная станция "Viking-2" выведена на орбиту вокруг Марса. Начальные параметры орбиты составляют: наклонение орбиты - 50 град.; период обращения - 1644 мин.; высота перицентра - около 1500 км; высота апоцентра - около 35000 км.

09.08.1976 В 15:04 UTC с космодрома Байконур, осуществлен пуск ракеты-носителя "Протон 8К82К" с разгонным блоком "Д-1", которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию "Луна-24"

13.08.1976 Советская автоматическая межпланетная станция "Луна-24" выведена на орбиту вокруг Луны с параметрами: наклонение орбиты - 120 градусов; период обращения - 119 минут; высота над поверхностью Луны - 115 километров.

18.08.1976 В 06:36 UTC советская автоматическая межпланетная станция "Луна-24" совершила мягкую посадку на Луну в юго-восточном районе Моря Кризисов в точке с координатами 12°45"с.ш. и 62°12"в.д. Через 15 минут после посадки по команде с Земли было включено грунтозаборное устройство. В процессе забора грунта до глубины 120 сантиметров использовался режим вращательного бурения, а далее происходила смена способов бурения - с вращательного на ударно-вращательный. Общая глубина бурения составила 225 сантиметров. В связи с тем, что оно проводилось с наклоном, общее заглубление составило около 2 метров.

19.08.1976 В 05:25 UTC с поверхности Луны стартовала взлетная ступень советской автоматической межпланетной станции "Луна-24" с образцами лунного грунта.

22.08.1976 В 17:55 UTC в 200 километрах юго-восточнее Сургута (Тюменская область) совершил посадку спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции "Луна-24". На Землю доставлена колонка лунного грунта длиной около 160 сантиметров и весом 170 грамм.

24.08.1976 В 15:21 UTC осуществлена расстыковка космического корабля "Союз-21" и орбитальной станции "Салют-5".

24.08.1976 В 18:33 UTC в 200 километрах юго-западнее города Кокчетав совершил посадку спускаемый аппарат советского космического корабля "Союз-21". На Землю возвратились космонавты Борис Волынов и Виталий Жолобов. Полет был прекращен досрочно из-за возникших на борту орбитальной станции "Салют-5" неполадок бортовых систем.

Продолжительность пребывания космонавтов в космосе составила 49 дней 6 часов 23 минуты 32 секунды.

Космические исследования набирали такие темпы, что пророческие слова нашей математички Тарасовой вполне могли осуществиться, то есть нам надо было быть готовыми к тому, что вскоре геофизиков и геологов начнут посылать в космос целыми партиями. И конечно же студентов на практику обязательно... Кого на Альдебаран, кого на Альфа-Центавру, а кому-то достанется и Тау - Кита...

Гравика, Василий Кортунов

Для инспекции или в помощь к Смолину приехал старший преподаватель Василий Алексеевич Кортунов. Суровый такой, лишнего слова не скажет. Мягкий и интеллигентный Смолин конечно не мог заставить студентов серьёзно относиться к практическим занятиям с приборами. Стояла жара и было лень шевелить ластами... Но с приездом Кортунова всё резко изменилось. Василий Алексеевич жёстко распределил всю братию на бригады. Невзирая на жару одни пошли с магнитометрами, другие отправились на электоразведочные профиля. Мне и Лильке Терещенко пришлось идти с Кортуновым, и он нам показывал как снимать показания с гравиметра. Гравиметр такой чувствительный прибор, что рядом с ним нельзя ни ходить, ни дышать...

С магнитометром было всё же проще, там хоть скачи. Один магнитометр стоял недалеко от нашего коттеджа, это был контрольный. А с другими приборами бегали по точкам. Потом надо было увязывать показания прибора с показаниями контрольного прибора. Морока! Типа невязок в геодезии... Ну, на контрольном магнитометре был задействован Витя Москвичёв, потому что с волдырём его никуда не пошлёшь.

Трепанги

В ближайшей акватории обнаружилось много трепангов. Серые пупырчатые "огурцы" лежали тут на песчанном дне и мы решили полакомиться этим деликатесом. Безо всяких усилий мы набрали ведро трепангов. Однако как их готовить - этого никто не знал. А Казбич тут как тут:

- Трепанги надо уметь правильно приготовить. Надо их варить два часа в морской воде, а потом подавать, только побольше томатной пасты положите!

Ну, мы уши развесили, на костёр ведро повесили и варили строго по часам наших трепангов в солёной морской воде. После варки в ведро вывалили пару килограмм томатной пасты и перемешали. Гарниром к деликатесу были макароны. Все потирали руки и облизывались, предвкушая божественное наслаждение от блюда. Джон щедро накладывал всем большие порции дымящегося яства. Самые нетерпеливые подцепляли вилками и ложками кусочки трепангов и дули на них, а затем накинулсь с жадностью, при этом обжигаясь. Но тут же пришло горькое разочарование... Горькое и солёное блюдо совершенно не отвечало тем представлениям, которое сложилось у нас при упоминании слова трепанг. Трепанг - это деликатес, а значит что-то такое нежное, вкусное, необыкновенное! А тут, тьфу, гадость какая-то! Наверняка моряки нас разыграли с этой варкой в солёной воде... Я всё же попытался съесть хотя бы одного трепанга, а другие просто с отвращением выбрасывали содержимое тарелок....

Шторм, купание

В Японском море был шторм, волны которого докатились и до нашего острова. Тут у скал было обычно небольшое волнение, тут было удобно нырять. А сейчас на берег одна за другой шли трёхметровые волны. Девчонки сначала тут тоже купались, но волны им не нравились и они ушли. А я вдруг почувствовал удовольствие от барахтанья в волнах. Надо было дождаться, когда волна ослабеет и пробежать до следующей волны подальше. При приближении волны надо было повыше подпрыгнуть и пройти ещё дальше. В следующую волну надо было нырять. Волна подхватывала моё тело, крутила его, переворачивала и тащила вслед за собой в море. На гребне следующей волны я уже мог кувыркаться, балансировать... А потом я стал выбираться из воды, но волна хватала меня и тянула обратно в море. Кувыркаться в волнах было удивительно приятно, только я ослабевал с каждой волной. Мне уже хотелось выбраться на твёрдый берег, но море продолжало игру, оно тащило меня назад, оно крутило мной, как хотело. Когда я выполз на берег, то сил у меня совсем не было. Но какой же это был кайф!

Приезд кап-три Попова