Чем определяется устойчивость популяции. Глава i. устойчивость изолированной популяции. Устойчивость и жизнеспособность популяций

Наша планета Земля по составу, состоянию слагающего вещества, физическим свойствам и протекающим в ней процессам неоднородна. Вообще, неоднородность - это главное свойство и движущая сила всей Вселенной, в том числе и нашей планеты.

В направлении к центру Земли можно выделить следующие оболочки, или, иначе говоря, геосферы: атмосферу, гидросферу, биосферу, земную кору, мантию и ядро. Иногда внутри твердой Земли выделяют литосферу, объединяющую земную кору и верхнюю мантию, астеносферу, или частично расплавленный слой в верхней мантии, и подастеносферную мантию. Ниже мы покажем, что последняя классификация верхних геосфер твердой Земли более обоснована при рассмотрении геодинамических процессов.

Три внешние оболочки (атмосфера, гидросфера и биосфера) имеют весьма непостоянные или даже неопределенные границы, но по сравнению с другими геосферами они наиболее доступны непосредственному наблюдению. Геосферы твердой Земли, за исключением самого верхнего слоя земной коры, изучаются в основном косвенными, геофизическими методами, поэтому многие вопросы пока остаются нерешенными. Достаточно сравнить радиус Земли - 6370 км и глубину самой глубокой пробуренной скважины - менее 15 км, чтобы представить себе, как мало мы имеем непосредственной информации о составе вещества планеты.

Рассмотрим основные физические характеристики отдельных геосфер.

Устойчивость популяций

Понятие устойчивости можно назвать одним из основополагающих в экологии. Действительно, практический смысл всем биоэкологическим изысканиям придает лишь знание пределов устойчивости той или иной биологической системы к возможному воздействию со стороны человека. Каков допустимый уровень воздействия человека на природу, при котором она еще способна к самовосстановлению? Пожалуй, это один из важнейших вопросов, на который должен ответить эколог.

В то же время определенности с понятием "устойчивость" в экологической науке до сих пор нет. Существует множество подходов к тому, что же считать устойчивостью, и еще больше -- какие свойства природных объектов можно считать критериями устойчивости. Иными словами, какие изменения каких свойств той или иной биологической системы (организма, популяции, экосистемы) говорят о потери устойчивости?

К проблеме устойчивости мы еще вернемся в одном из ближайших уроков, посвященном устойчивости экосистем. Пока же хочется обозначить основные моменты. Чаще всего, под устойчивостью понимают способность системы адекватно реагировать на изменение внешних условий. Устойчивость популяции - это ее способность находится в состоянии динамического (то есть подвижного, изменяющегося) равновесия со средой: изменяются условия среды - адекватно изменяется и популяции. Условия возвращаются в начальное значение - популяция также восстанавливает свои свойства. Стабильность же предполагает способность сохранять свои свойства, не смотря на внешние изменения.

Одним из важнейших условий устойчивости (кстати, это ответ на одно из заданий, если кто-то его еще помнит) является внутреннее разнообразие. Хотя споры ученых о том, как соотносится структурное и функциональное разнообразие с устойчивостью системы, не утихают, несомненно, что чем система разнообразнее - тем она устойчивее. Скажем, чем разнообразнее по своим генетическим задаткам особи популяции, тем больше шансов, что при изменении условий в популяции найдутся особи, способные в этих условиях существовать.

Разнообразие - общее свойство, обеспечивающее устойчивость биологических систем. В то же время есть и специфические механизмы поддержания устойчивости. Применительно к популяции это, прежде всего, механизмы поддержания определенной плотности популяции.

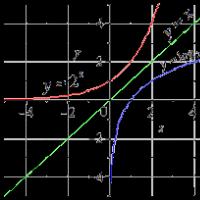

Выделяют три типа зависимости численности популяции от ее плотности.

Первый тип (I) является, пожалуй, одним из самых распространенных. Как видно из рисунка, I тип характеризуется уменьшением роста популяции при увеличении ее плотности. Это обеспечивается различными механизмами. Прежде всего, это снижение рождаемости при увеличении плотности популяции. Такая зависимость рождаемости (плодовитости) от плотности популяции была отмечена, например, для многих видов птиц. Другим механизмом является увеличение смертности, снижение сопротивляемости организмов при повышенной плотности популяции. Даже в человеческой популяции большие скопления людей (толпа на базаре, давка в общественном транспорте) вызывают стресс - это "рудименты" оставшегося нам от предков механизма контроля плотности. Еще одним любопытным механизмом является изменение возраста наступления половой зрелости в зависимости от плотности популяции.

Второй тип (II) характеризуется постоянным темпом роста численности, который резко падает при достижении максимальной численности. Подобная картина была описана у леммингов. При достижении максимальной плотности они начинали массово мигрировать; достигнув моря, многие лемминги тонули.

Одним из важнейших факторов поддержания численности популяций является внутривидовая конкуренция. Она может проявляться в различных формах: от борьбы за места для гнездования до каннибализма.

Наконец, третьим типом (III) является тип, характерный для популяций, в которых отмечается так называемый "эффект группы", то есть определенная оптимальная плотность популяции способствует лучшему выживанию, развитию, жизнедеятельности всех особей. В данном случае наиболее благоприятной является определенная оптимальная, а не минимальная плотность. В определенной степени эффект группы характерен для большинства групповых, а тем более социальных (то есть имеющих "социальную структуру" популяции, разделение ролей) животных. Скажем, для возобновления популяций разнополых животных, как минимум, необходима плотность, обеспечивающая достаточную вероятность встречи самца и самки.

С регуляцией плотности, а особенно с уменьшением внутривидовой конкуренции, тесно связано поддержание популяцией определенной пространственной структуры. Мы уже отмечали в предыдущих уроках, что пространственная структура имеет большое значение для оптимального использования ресурсов и для уменьшения конкуренции внутри популяции за эти ресурсы.

Однако необходимо учесть, что устойчивость популяции не исчерпывается регуляцией плотности. Оптимальная плотность чрезвычайно важна для оптимального использования ресурсов (при увеличении плотности ресурсов может не хватить), однако это еще не гарантия устойчивой популяции. Как мы уже отмечали, устойчивость во многом связана с внутренним разнообразием. Поэтому очень важно поддержание генетической структуры популяции. Рассмотрение эволюционных и генетических механизмов поддержания генетической структуры, пожалуй, не входит в наши задачи, однако интересующимся можно посоветовать посмотреть закон Харди-Вайнберга.

Мы рассмотрели далеко не все механизмы, обеспечивающие стабильность популяций. Однако, на мой взгляд, мы уже можем сделать важный вывод о том, что эволюционно сохранялись те виды и популяции, которые могут поддерживать свою структуру в меняющихся условиях. При этом очевидно, что пределы устойчивости не бесконечны. Если уровень воздействия (например, со стороны человека - прямо, или косвенно через изменение среды обитания) превышает пределы устойчивости, популяции угрожает гибель.

Глоссарий

ОРГАНИЗМ

любое живое существо, целостная система, реальный носитель жизни, характеризующийся всеми ее свойствами; происходит от одного зачатка (зиготы, споры, семени и т.п.); индивидуально подвержен факторам эволюции и экологическим факторам.

ПОПУЛЯЦИЯ

совокупность особей одного вида, имеющих общий генофонд и населяющих определенное пространство.

ЭКОСИСТЕМА

единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания.

ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ (населения)

среднее число особей популяции (вида) на единицу площади или объема пространства.

неспецифическая (общая) реакция напряжения живого организма на любое сильное воздействие, оказываемое на него.

КОНКУРЕНЦИЯ

соперничество, любые антогонистические отношения, определяемые стремлением лучше или скорее достигнуть какой-либо цели по сравнению с другими членами сообщества. Конкуренция возникает за пространство, пищу, свет, самкуу и т.д. Конкуренция - одно из проявлений борьбы за существование.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Общее понятие об экологии

Экология (от греч. oikos - дом, жилище, местопребывание и... логия), наука, изучающая взаимосвязи организмов с окружающей средой, т. е. совокупностью внешних факторов, влияющих на их рост, развитие, размножение и выживаемость. До некоторой степени условно факторы эти можно разделить на «абиотические», или физико-химические (температура, влажность, длина светового дня, содержание минеральных солей в почве и др.), и «биотические», обусловленные наличием или отсутствием других живых организмов (в том числе, являющихся объектами питания, хищниками или конкурентами).

В центре внимания экологии - то, что непосредственно связывает организм с окружающей средой, позволяя жить в тех или иных условиях. Экологов интересует, например, что потребляет организм и что выделяет, как быстро он растет, в каком возрасте приступает к размножению, сколько потомков производит на свет, и какова вероятность у этих потомков дожить до определенного возраста. Объектами экологии чаще всего являются не отдельно взятые организмы, а популяции, биоценозы, а также экосистемы. Примерами экосистем могут быть озеро, море, лесной массив, небольшая лужа или даже гниющий ствол дерева. Как самую большую экосистему можно рассматривать и всю биосферу.

В современном обществе под влиянием средств массовой информации, экология часто трактуется как сугубо прикладное знание о состоянии среды обитания человека, и даже - как само это состояние (отсюда такие нелепые выражения как «плохая экология» того или иного района, «экологически чистые» продукты или товары). Хотя проблемы качества среды для человека, безусловно, имеют очень важное практическое значение, а решение их невозможно без знания экологии, круг задач этой науки гораздо более широкий. В своих работах специалисты-экологи стараются понять, как устроена биосфера, какова роль организмов в круговороте различных химических элементов и процессах трансформации энергии, как разные организмы взаимосвязаны между собой и со средой своего обитания, что определяет распределение организмов в пространстве и изменение их численности во времени. Поскольку объекты экологии - это, как правило, совокупности организмов или даже комплексы, включающие наряду с организмами неживые объекты, ее определяют иногда как науку о надорганизменных уровнях организации жизни (популяциях, сообществах, экосистемах и биосфере), или как науку о живом облике биосферы.

Термин «экология» был предложен в 1866 году немецким зоологом и философом Э. Геккелем, который, разрабатывая систему классификации биологических наук, обнаружил, что нет никакого специального названия для области биологии, изучающей взаимоотношения организмов со средой. Геккель определял также экологию как «физиологию взаимоотношений», хотя «физиология» понималась при этом очень широко -как изучение самых разных процессов, протекающих в живой природе.

Безусловно, предтечей экологии можно назвать немецкого естествоиспытателя А. Гумбольдта, многие работы которого сейчас с полным правом считаются экологическими. Именно Гумбольдту принадлежит заслуга в переходе от изучения отдельных растений к познанию растительного покрова, как некоторой целостности. Заложив основы «географии растений», Гумбольдт не только констатировал различия в распределении разных растений, но и пытался их объяснить, связывая с особенностями климата.

Выдающуюся роль в подготовке научного сообщества к восприятию в дальнейшем экологических идей имели работы Ч. Дарвина, прежде всего его теория естественного отбора как движущей силы эволюции. Дарвин исходил из того, что любой вид живых организмов может увеличивать свою численность в геометрической прогрессии (по экспоненциальному закону, если пользоваться современной формулировкой), а поскольку ресурсов для поддержания растущей популяции вскоре начинает не хватать, то между особями обязательно возникает конкуренция (борьба за существование). Победителями в этой борьбе оказываются особи, наиболее приспособленные к данным конкретным условиям, т. е. сумевшие выжить и оставить жизнеспособное потомство. Теория Дарвина сохраняет свое непреходящее значение и для современной экологии, нередко задавая направление поиска определенных взаимосвязей и позволяя понять суть разных «стратегий выживания», используемых организмами в тех или иных условиях.

Для превращения экологии в самостоятельную науку очень важными были 1920-1940-е годы. В это время публикуется ряд книг по разным аспектам экологии, начинают выходить специализированные журналы (некоторые из них существуют до сих пор), возникают экологические общества. Но самое главное - постепенно формируется теоретическая основа новой науки, предлагаются первые математические модели и вырабатывается своя методология, позволяющая ставить и решать определенные задачи. Тогда же оформляются два достаточно разных подхода, существующие и в современной экологии: популяционный - уделяющий основное внимание динамике численности организмов и их распределению в пространстве, и экосистемный - концентрирующийся на процессах круговорота вещества и трансформации энергии.

Во второй половине 20-го в. завершается становление экологии как самостоятельной науки, имеющей собственную теорию и методологию, свой круг проблем, и свои подходы к их решению. Математические модели постепенно становятся более реалистичными: их предсказания могут быть проверены в эксперименте или наблюдениями в природе. Сами же эксперименты и наблюдения все чаще планируются и проводятся так, чтобы полученные результаты позволяли принять или опровергнуть заранее выдвинутую гипотезу. Заметный вклад в становление методологии современной экологии внесли работы американского исследователя Роберта Макартура (1930-1972), удачно сочетавшего в себе таланты математика и биолога-натуралиста. Макартур исследовал закономерности соотношения численностей разных видов, входящих в одно сообщество, выбор хищником наиболее оптимальной жертвы, зависимость числа видов, населяющих остров, от его размера и удаленности от материка, степень допустимого перекрывания экологических ниш сосуществующих видов и ряд других задач. Констатируя наличие в природе некой повторяющейся регулярности («паттерна»), Макартур предлагал одну или несколько альтернативных гипотез, объясняющих механизм возникновения данной регулярности, строил соответствующие математические модели, а затем сопоставлял их с эмпирическими данными. Свою точку зрения Макартур очень четко сформулировал в книге «Географическая экология» (1972), написанной им, когда он был неизлечимо болен, за несколько месяцев до своей безвременной кончины.

Подход, который развивали Макартур и его последователи, был ориентирован прежде всего на выяснение общих принципов устройства (структуры) любых сообществ. Однако, в рамках подхода, получившего распространение несколько позже, в 1980-х гг., основное внимание было перенесено на процессы и механизмы, в результате которых происходило формирование этой структуры. Например, при изучении конкурентного вытеснения одного вида другим, экологи стали интересоваться прежде всего механизмами этого вытеснения и теми особенностями видов, которые предопределяют исход их взаимодействия. Выяснилось, например, что при конкуренции разных видов растений за элементы минерального питания (азот или фосфор) победителем часто оказывается не тот вид, который в принципе (при отсутствии дефицита ресурсов) может расти быстрее, а тот, который способен поддерживать хотя бы минимальный рост при более низкой концентрации в среде этого элемента.

Особое внимание исследователи стали уделять эволюции жизненного цикла и разным стратегиям выживания. Поскольку возможности организмов всегда ограничены, а за каждое эволюционное приобретение организмам приходится чем-то расплачиваться, то между отдельными признаками неизбежно возникают четко выраженные отрицательные корреляции (так называемые «трейдоффы»). Нельзя, например, растению очень быстро расти и в то же время образовывать надежные средства защиты от травоядных животных. Изучение подобных корреляций позволяет выяснить, как в принципе достигается сама возможность существования организмов в тех или иных условиях.

В современной экологии по-прежнему сохраняют свою актуальность некоторые проблемы, имеющие уже давнюю историю исследований: например, установление общих закономерностей динамики обилия организмов, оценка роли разных факторов, ограничивающих рост популяций, выяснение причин циклических (регулярных) колебаний численности. В этой области достигнут значительный прогресс - для многих конкретных популяций выявлены механизмы регуляции их численности, в том числе и тех, которые порождают циклические изменения численности. Продолжаются и исследования взаимоотношений типа «хищник-жертва», конкуренции, а также взаимовыгодного сотрудничества разных видов - мутуализма.

Новым направлением последних лет является так называемая макроэкология - сравнительное изучение разных видов в масштабах больших пространств (сопоставимых с размерами континентов).

Громадный прогресс в конце 20-го столетия достигнут в изучении круговорота веществ и потока энергии. Прежде всего это связано с совершенствованием количественных методов оценки интенсивности тех или иных процессов, а также с растущими возможностями широкомасштабного применения этих методов. Примером может быть дистанционное (со спутников) определение содержания хлорофилла в поверхностных водах моря, позволяющее составить карты распределения фитопланктона для всего Мирового океана и оценить сезонные изменения его продукции.

2. Факторы среды: определения, группы, примеры

Факторы среды (экологические факторы) - это любые свойства или компоненты внешней среды, которые влияют на организмы.

Факторы среды делятся на абиотические, т.е. факторы неорганической, или неживой, природы, и биотические - порожденные жизнедеятельностью организмов.

Совокупность абиотических факторов в пределах однородного участка называется экотопом, вся совокупность факторов, включая биотические, - биотопом.

К абиотическим факторам относятся:

климатические - свет, тепло, воздух, вода (включая осадки в различных формах и влажность воздуха);

Эдафические, или почвенно-грунтовые, - механический и химический состав почвы, ее водный и температурный режим;

Топографические - условия рельефа.

Климатические и эдафические факторы во многом определяются географическим положением экотопа - его удаленностью от экватора и от океана и высотой над уровнем моря.

Среди факторов среды различаются также прямые и косвенные.

Прямые экологические факторы непосредственно влияют на растения. Примеры прямых факторов: увлажнение, температура, богатство почвы питательными элементами и др.

Косвенные экологические факторы действуют на растения опосредствованно - через прямые факторы среды. Примеры косвенных факторов: географическая широта и удаленность от океана, рельеф (высота над уровнем моря и экспозиция склона), механический состав почвы. С подъемом в горы изменяется климат (количество осадков и температурный режим); экспозиция и крутизна склона влияют на интенсивность прогревания поверхности почвы и режим ее увлажнения. Механический состав почвы (соотношение песчаных, глинистых и илистых частиц) влияет на растения и почвенную фауну через режим увлажнения и динамику питательных элементов.Кроме того, прямые абиотические факторы среды разделяются на условия и ресурсы.

Условия - это факторы среды, которые организмы не потребляют. К их числу относятся температура, влажность воздуха, соленость воды, реакция почвенного раствора, содержание в воде и почве загрязняющих веществ, которые не используются растениями как элементы питания.

Ресурсы - это факторы среды, которые потребляются организмами. Поэтому один более сильный организм может «съесть» ресурсов больше, и другому более слабому их останется меньше.

Для растений ресурсами являются свет, вода, элементы минерального питания, диоксид углерода; для животных - биомасса растений, живые животные или мертвое органическое вещество. Необходимым ресурсом для подавляющего большинства организмов является кислород.

Ресурсом может быть пространство. Растения для прохождения жизненного цикла, должны получить определенную площадь «под солнцем» и некоторый объем почвы для потребления воды и элементов минерального питания (площадь питания). Растительноядным животным нужен участок «пастбища» (для тли это будет часть листа, для косяка лошадей - десяток гектаров степи, для стада слонов - десятки квадратных километров), плотоядным животным - охотничий надел.

Изредка возможна и чисто физическая нехватка пространства. Так, крокусы даже выталкивают «лишние» луковицы из земли. В поселениях мидий раковины так плотно прижаты друг к другу, что между ними не может втиснуться новый претендент на место.

Разнообразием условий существования организмов в разных частях планеты и в разных экотопах объясняется биологическое разнообразие - разнообразие живых организмов.

3. Половая структура популяции

Генетический механизм определения пола обеспечивает расщепление потомства по полу в отношении 1:1, так называемое соотношение полов. Но из этого не следует, что такое же соотношение характерно для популяции в целом. Сцепленные с полом признаки часто определяют значительные различия в физиологии, экологии и поведении самок и самцов. В силу разной жизнеспособности мужского и женского организмов это первичное соотношение нередко отличается от вторичного и особенно от третичного -- характерного для взрослых особей. Так, у человека вторичное соотношение полов составляет 100 девочек на 106 мальчиков, к 16-18 годам это соотношение из-за повышенной мужской смертности выравнивается и к 50 годам составляет 85 мужчин на 100 женщин, а к 80 годам -- 50 мужчин на 100 женщин.

Соотношение полов в популяции устанавливается не только по генетическим законам, но и в определенной мере под влиянием среды обитания.

Соотношение особей по полу и особенно доля размножающихся самок в популяции имеют большое значение для дальнейшего роста ее численности. У большинства видов пол будущей особи определяется в момент оплодотворения в результате перекомбинации половых хромосом. Такой механизм обеспечивает равное соотношение зигот по признаку пола, но из этого не следует, что такое же соотношение характерно для популяции в целом. Сцепленные с полом признаки часто определяют значительные различия в физиологии, экологии и поведении самцов и самок. Следствием этого является более высокая вероятность гибели представителей какого-либо пола и изменение соотношения полов в популяции.

Экологические и поведенческие различия между особями мужского и женского пола могут быть сильно выражены. Например, самцы комаров семейства Culicidae, в отличие от кровососущих самок, в имагинальный период либо не питаются совсем, либо ограничиваются слизыванием росы, либо потребляют нектар растений. Но даже если образ жизни самцов и самок сходен, они различаются по многим физиологическим признакам: темпам роста, срокам полового созревания, устойчивостью к изменениям температуры, голоданию и т. п.

Различия в смертности проявляются еще в эмбриональный период. Например, у ондатр во многих районах среди новорожденных в полтора раза больше самок, чем самцов. В популяциях пингвинов Megadyptes antipodes при выходе птенцов из яиц подобной разницы не отмечается, но к десятилетнему возрасту на каждых двух самцов остается лишь одна самка. У некоторых летучих мышей доля самок в популяции после зимней спячки снижается порой до 20 %. Многие другие виды отличаются, наоборот, более высокой смертностью самцов (фазаны, утки-кряквы, большие синицы, многие грызуны).

Таким образом, соотношение полов в популяции устанавливается не только по генетическим законам, но и в известной мере под влиянием среды.

У рыжих лесных муравьев (Formica rufa) из яиц, отложенных при температуре ниже +20 °C, развиваются самцы, при более высокой - почти исключительно самки. Механизм этого явления заключается в том, что мускулатура семяприемника, где хранится после копуляции сперма, активизируется лишь при высоких температурах, обеспечивая оплодотворение откладываемых яиц. Из неоплодотворенных же яиц у перепончатокрылых развиваются лишь самцы.

Особенно наглядно влияние условий среды на половую структуру популяций у видов с чередованием половых и партеногенетических поколений. Дафнии Daphnia magna при оптимальной температуре размножаются партеногенетически, но при повышенной или пониженной температуре в популяциях появляются самцы. На появление обоеполого поколения у тлей могут влиять изменения длины светового дня, температуры, увеличение плотности населения и другие факторы.

Среди цветковых растений встречается немало двудомных видов, у которых существуют мужские и женские особи: виды ив, тополей, дрема белая, щавель малый, пролесник многолетний, бодяк полевой и др. Есть и виды с женской двудомностью, когда одни особи имеют обоеполые цветки, а другие - женские, т. е. с неразвитым андроцеем. Обычно андростерильные цветки мельче, чем обоеполые. Такое явление встречается в семействах губоцветных, гвоздичных, ворсянковых, колокольчиковых и др. Примерами видов с женской двудомностью являются чабрец Маршалла, душица обыкновенная, мята полевая, будра плющевидная, смолевка поникшая, герань лесная и др. Популяции таких видов генетически неоднородны. В них облегчено перекрестное опыление, чаще наблюдается протероандрия - более раннее созревание пыльников по сравнению с пестиками. В пределах ареала видов половая структура популяций растений более или менее постоянная, однако изменение внешних условий меняет соотношение полов. Так, в засушливый 1975 г. в Зауралье резко уменьшилось число женских форм, например у шалфея степного в 10 раз, у спаржи лекарственной в 3 раза.

У некоторых видов пол изначально определяется не генетическими, а экологическими факторами. Так, у растений Arisaema japonica пол зависит от накопления запасов питательных веществ в клубнях. Из крупных клубней вырастают экземпляры с женскими цветками, из мелких - с мужскими.

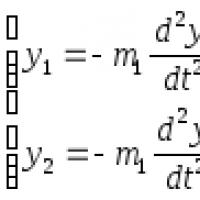

Половая структура популяции определяется по дифференциальному уравнению, предложенному Р.А. Полуэктовым.

где х o , х + -- число самцов и самок соответственно; d t -- отрезок времени; b o и b + -- рождаемость самцов и самок одной половой группы соответственно, d o и d + -- рождаемость самцов и самок другой половой группы особей соответственно. Для определения П. с. п. существенную роль играет половой индекс:

где n + -- число особей женского пола, N -- общее число особей в популяции.

4. Зоны экологического поражения

Под экологическим поражением подразумевается значительное региональное или локальное нарушение условий среды, которое приводит к деструкции местных экологических систем, местной хозяйственной инфраструктуры, серьезно угрожает здоровью и жизни людей и наносит заметный экономический ущерб.

Экологические поражения бывают:

1. Резкие, внезапные, катастрофические, связанные с чрезвычайными ситуациями (ЧС), которые, в свою очередь, подразделяются на:

* природные катастрофы и стихийные бедствия (землетрясения, извержения вулканов, оползни, наводнения, природные пожары, ураганы, сильные снегопады, лавины, эпидемии, массовые размножения вредных насекомых и т.п.);

* антропогенные (техногенные) катастрофы (промышленные и коммуникационные аварии, взрывы, обвалы, разрушение зданий и сооружений, пожары и т.п.).

2. Протяженные во времени, когда поражение является длительным, постепенно затухающим последствием ЧС, катастрофы, или, наоборот, возникает и обнаруживается как результат постепенно нарастающих негативных изменений. Масштаб таких поражений объективно может быть не меньше катастрофических.

Протяженные во времени экологические поражения в природе обычно являются последствием катастрофических (стихийных или антропогенных) нарушений среды, имеют затухающий характер и сопровождаются сукцессиями.

Длящиеся антропогенные экологические поражения в техносфере также могут быть затухающими последствиями техногенных катастроф -- аварийных химических и радиационных загрязнений. Но есть и такие, которые постепенно развиваются в результате хронических техногенных загрязнений или экологических ошибок и просчетов в создании новых хозяйственных объектов и преобразовании территорий.

Между некоторыми природными и антропогенными экологическими поражениями нет четких границ. Так, часто невозможно установить истинную причину лесного пожара; оползни и наводнения могут быть следствием технических аварий, а разрушения зданий -- результатом тектонических сдвигов.

Разумеется, все региональные и локальные экологические поражения вносят существенный вклад в глобальное нарушение экосферы, в деградацию природной среды на планете.

В соответствии в Законом РФ "Об охране окружающей среды" различают зоны чрезвычайной экологической ситуации (участки территории, где происходят устойчивые отрицательные изменения природной среды) и зоны экологического бедствия (где эти изменения носят глубокий необратимый характер). Всего в РФ зарегистрировано более 400 таких зон. Катастрофы техногенного (антропогенного) характера представляют наибольшую экологическую опасность, т.к. влекут за собой травмы и гибель большого числа людей, огромные экономические потери и значительное загрязнение природной среды. Большую экологическую опасность представляют вооруженные конфликты и терроризм, особенно с применением ядерного, химического или бактериологического (биологического) оружия.

Зоны чрезвычайной экологической ситуации (ЗЧЭС) - участки территории, где происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экосистем, генетических фондов растений и животных.

Зоны экологического бедствия (ЗЭБ) - участки территории, на которых произошли глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшее за собой ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных экосистем, деградацию флоры и фауны.

Наиболее экологически опасны техногенные аварии и катастрофы, которые сопровождаются выбросом вредных химических и радиоактивных материалов в окружающую среду (Чернобыль, Челябинск-65).

5. Охраняемые территории

Основу территориальной охраны природы в России составляет система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Статус ООПТ в настоящее время определяется Федеральным Законом "Об особо охраняемых природных территориях", принятым Государственной Думой 15 февраля 1995 г. Согласно Закону "Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют свое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим специальной охраны."

Россия унаследовала от СССР довольно сложную систему категорий ООПТ, которая формировалась эволюционно. В Законе выделяются следующие категории:

Государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

Национальные парки;

Природные парки;

Государственные природные заказники;

Памятники природы;

Дендрологические парки и ботанические сады;

Лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Среди этих территорий лишь заповедники, национальные парки и заказники федерального значения имеют федеральный статус (заказники могут быть и местными), остальные формы охраны территории обычно имеют местный статус и здесь не рассматриваются. Кроме того, Закон постулирует возможность создания и других категории ООПТ, что уже реализуется. Традиционно высшей формой охраны природных территорий в нашей стране являются заповедники.

Заповедники организуются постановлением Федерального правительства и находятся под совместным управлением Федерации и ее Субъекта, на территории которого они располагаются - чисто федеральной собственности на природные объекты действующее законодательство страны не предполагает. Территории заповедников полностью изымаются из хозяйственного использования и не могут отчуждаться, кроме того, заповедники имеют научный отдел, осуществляющий постоянное изучение их природных комплексов. Задачи заповедников ограничиваются охраной и исследованием природных комплексов, просвещением, участием в экологической экспертизе, подготовке соответствующих кадров. Обычно на территории заповедника выделяется зона, полностью закрытая для всякого воздействия. Нередко вдоль границ заповедников располагаются их охранные зоны, выполняющие буферную функцию за счет ограничений на определенные виды хозяйственной деятельности. В статусе заповедников реализуется наиболее действенный для охраны территорий режим. На 1 января 1998 г. в России действовало 98 заповедников общей площадью 32.9 млн. га. Территория этих высших форм охраны составила 2.1% от общей площади страны.

Национальные парки в отличие от заповедников наряду с задачами по охране и изучению природных комплексов должны обеспечивать туризм и рекреацию граждан. На их территории могут сохраняться земельные участки иных пользователей и собственников с преимущественным правом национального парка на покупку такой земли. На 1 января 1998 г. в России действовало 32 природных национальных парка общей площадью в 6.7 млн. га. Территория этих высших форм охраны составила 0.2% от общей площади страны.

Национальные природные парки - новая для России форма охраны территорий. Первые два (Лосиный остров и Сочинский) были созданы лишь в 1983 г., 12 из 32 - в последние пять лет. Реализация правового статуса национальных парков пока еще сталкивается с серьезным противодействием со стороны хозяйствующих субъектов, деятельность которых этим статусом ограничивается. Пока эту форму нельзя считать эффективным методом территориальной охраны живой природы, однако внимание общественности и тенденции, известные по другим странам, дают достаточно надежд на постепенную реализацию потенциала этой формы охраны природных комплексов.

Природные заказники отличаются от предыдущих категорий тем, что их земли могут как отчуждаться, так и не отчуждаться у собственников и пользователей, они могут быть как федерального, так и местного подчинения. Среди заказников федерального значения наибольшую роль играют зоологические, другие формы - ландшафтные, ботанические, лесные, гидрологические, геологические - распространены в меньшей степени. На 1 сентября 1994 г. в стране существовало 59 охотничьих и комплексных заказников федерального значения общей площадью в 62.0 млн.га. Основной их функцией является охрана охотничьей фауны. Охота запрещена всегда, но нередко бывают введены и весьма существенные ограничения на лесоэксплуатацию, строительство и некоторые другие виды хозяйственной деятельности. Охрана этих резерватов обычно довольно неплохо налажена

Значение охраняемых территорий в сохранении разнообразия животного и растительного мира зависит от географического положения данной особо охраняемой территории, ее площади и разнообразия представленных на ней территорий. Следует отметить, что эти факторы взаимосвязаны. На юге и в горах при равных площадях разнообразие выше, чем на севере и на равнинах. Так как в России обычно более крупные заповедники характерны для северных территорий, это несколько компенсирует различия их роли в охране биоты. Обычно и несколько повышено разнообразие местообитаний даже заповедных территорий в староосвоенных регионах. Дело в том, что здесь заповедники организуются чаще всего на ранее уже использовавшихся землях - леса здесь хотя бы частично проходились вырубками и гарями, степные и луговые участки часто уже распахивались и, безусловно, служили сенокосами и пастбищами, нередки имеющие антропогенное происхождение нарушения рельефа - овраги, насыпи дорог, пруды и т.п.. Естественно, здесь выше мозаичность растительного покрова и имеется довольно значительное количество видов - спутников человека - сорняков и других синантропов. Кроме того, островки сохранившейся природы среди антропогенного ландшафта имеют повышенную привлекательность для многих видов животных и они держатся почти исключительно на них, нигде вокруг заповедников не встречаясь

Определить индекс рождаемости, уравнение смертности, жизнеспособность популяции и построить возрастные пирамиды для двух популяций лесных мышей.

Таблица 1

|

ТРОФИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ |

Растения-»» Мышь-»»Еж-»»Лисица |

|

|

Соотношение биомассы и численности в пищевой цепи |

||

|

ЧИСЛЕННОСТЬ МЫШЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ДЛЯ 1-ОЙ И 2-ОЙ ПОПУЛЯЦИИ |

||

|

Смертность в возрасте от 0 до 10мес., % (1-я популяция/2-я популяция) |

||

|

Количество родившихся(от числен. размн-ся),% (1-я попул-я/2-я попул-я) |

||

|

Биомасса продуцентов в пищевой цепи, ц/га. |

Ход расчета

Построение возрастных пирамид популяций

Для построения возрастных пирамид популяции мышей необходимо рассчитать численность особей для каждой возрастной группы летом. Исходя из численности возрастных групп весенней популяции и данных по рождаемости и смертности из условий задания производим для 1-й популяции расчет с учетом следующих показателей:-в размножении участвуют мыши возрастных групп 2-4 месяца (86 особей), 4-6 месяцев(60), 6-8 месяцев (43), 8-10 месяцев (36 особей)=225;

Сеголетки - это количество родившихся детенышей (численность размножающихся увеличивается в 2раза) = 225*2=450;

Процент выживших особей в возрасте от 0 до 10 месяцев -75%. По условию задания известно, что смертность мышей в возрасте от 0 до 2-х месяцев составляет 25%. Всех особей популяции принимаем за 100%, значит выживших особей: 100% - 25% = 75% или 0,75;

Расчет производим в таблице 2

Таблица 2 - Расчет численности первой популяции мышей

|

Количество особей |

||||

|

Ход расчета |

||||

|

(86+60+43+36) х 2 |

||||

По данным таблицы 2вычисляем для 1-й популяции мышей:

Численность всех возрастных групп популяции мышей весной - 445 ;

Численность всех возрастных групп популяции мышей летом - 777

для 2-й популяции расчет с учетом следующих показателей: - в размножении участвуют мыши возрастных групп 2-4 месяца (86 особей), 4-6 месяцев(60), 6-8 месяцев (43), 8-10 месяцев (36 особей)=225;

Сеголетки - это количество родившихся детенышей (численность размножающихся увеличивается в 0,5раза) = 225*0,5=113;-процент выживших особей в возрасте от 0 до 10 месяцев -68%. По условию задания известно, что смертность мышей в возрасте от 0 до 2-х месяцев составляет 32%. Всех особей популяции принимаем за 100%, значит выживших особей: 100% - 35% = 68% или 0,68;

Расчет производим в таблице 3

Таблица 3 - Расчет численности второй популяции мышей

|

Количество особей |

||||

|

Ход расчета |

||||

|

(86+60+43+36) х 0,5 |

||||

По данным таблицы 3 вычисляем для 2-й популяции мышей:

численность всех возрастных групп популяции мышей весной - 445

численность всех возрастных групп популяции мышей летом - 409.

Строим возрастные пирамиды для летних популяций мышей (рисунки 1 и 2). Для этого по оси абсцисс откладываем численность особей, по оси ординат - возрастные периоды Так, при построении пирамиды для летней популяции полевки рыжей значение численности для возрастной группы 0-2 месяца -450 особей делится пополам и откладывается одна половина слева от 0, другая - справа в виде горизонтального прямоугольника. Аналогично достраиваем прямоугольники для остальных возрастных групп.

Расчет популяционных показателей и оценка жизнеспособности популяции

Расчет таких популяционных показателей, как индекс рождаемости и уравнение смертности производим по формулам 1 и 2.

Индекс рождаемости для первой популяций мышей рассчитываем:

где n число новорожденных особей за 2 месяца(450);

N - общая численность популяций мышей летом(777).

Индекс рождаемости для второй популяций мышей рассчитываем:

Уравнение смертности для популяций мышей рассчитываем:

1-я популяция

где N 1 - численность всех возрастных групп популяции весной (445);

N 2 - численность всех возрастных групп популяции летом (777);

V(t 2 - t 1) - количество особей, родившихся за 2 мес. (450);

t 2 - t 1 - количество дней в двух месяцах (61).

2-я популяция

где N1 - численность всех возрастных групп популяции весной (445);

N2 - численность всех возрастных групп популяции летом (409);

V(t2 - t1) - количество особей, родившихся за 2 мес. (113);

t2 - t1 - количество дней в двух месяцах (61).

Оценка жизнеспособности популяций проводится при сравнении показателей, приведенных в таблице 4 и справочной таблицей 5

Таблица 4 - Определение жизнеспособности популяции

Таблица 5 - Показатели жизнеспособности популяций мышей

Вывод: по данным таблицы 3 определяем, что 1-я популяция мышей более жизнеспособная, чем 2-я популяция мышей

7. Задача 2

Для более жизнеспособной популяции мышей по результатам задачи1 составить схему пищевой цепи для популяции лесных мышей, рассчитать численность ее видов и построить пирамиду численности.

Дано: Популяция мышей включена в следующую пищевую цепь: травянистые растения, мышь, еж, лисица.

Принимаем, что в данной пищевой цепи представители каждого последующего уровня питаются только организмами предыдущего уровня. Биомасса продуцентов в данной пищевой цепи составляет 150 ц/га. Соотношения биомассы и численности принимаются следующими: 1 побег травянистого растения - 5 г; 1 мышь - 10г; 1 еж -500 г;1 лисица - 5000 г

Ход расчета

Простой пример пищевой цепи (растения - мышь - еж - лисица) дает следующая последовательность: растительность - питающееся растительностью животное - более мелкое хищное животное - более крупное хищное животное. В этой цепи осуществляется однонаправленный поток вещества и энергии от одной группы организмов к другой. Построим пищевую цепь для популяций.

Биомасса продуцентов (I трофический уровень) по условию задания составляет 15000 кг/га. Для упрощения расчетов принимаем, что животные каждого трофического уровня питаются только организмами предыдущего уровня. С учетом правила перехода энергии с одного трофического уровня на другой (закон Линдемана) рассчитываем биомассу для последующих трофических уровней (таблица 6).

Соотношения биомассы и численности принимаются следующими: 1 побег травянистого растения -- 5 г; 1 мышь - 10 г; 1 змея - 100 г; 1 ястреб -2000 г. Определяем численность видов по соотношению веса одной особи и рассчитанной биомассе:

Численность продуцентов (растений)

15000 кг/га: 0,005 кг = 3 000 000 особей,

Численность консументов 1-го порядка(мыши)

1500 кг/га: 0,01 кг = 150 000 особей

Численность консументов 2-го порядка(ежа)

150 кг/га: 0,5 кг = 300 особей

численность консументов 3-го порядка(лисицы)

15 кг/га: 5 кг = 3 особи

Таблица 6 - Расчет биомассы и численности для пищевой цепи

Для построения пирамиды чисел по оси абсцисс откладываем численность, по оси ординат - трофические уровни, начиная с 1-го снизу вверх. Значение численности для всего трофического уровня делится пополам и откладывается одна половина слева от 0, другая - справа в виде горизонтального прямоугольника. Аналогично достраиваем прямоугольники для остальных трофических уровней, накладывая их один на другой снизу вверх.

популяция рождаемость пищевой

Список литературы

1. Ивонин В.М., Водяной Экология: Учеб. пособие.-- Ростов- н/Д:СКНЦ, 2000.

2. Экология /Под ред.проф. В.В. Денисова. - М.ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Изд.центр «МарТ»; 2006. -

3. Засоба В.В. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине "Экология". - Новочеркасск. :НГМА, 1996.

4. Засоба В.В., Левченко Е.Н., Богатова Е.С. Указания к реферату по дисциплине «Экология». - Новочеркасск: НГМА, 1998.

Размещено на Allbest.ru

...Подобные документы

Понятие популяции в экологии, ее структура и виды, пространственные подразделения. Численность и плотность популяций, специфические внутривидовые взаимосвязи. Приспособительные черты групповой организации, место популяции в иерархии биологических систем.

реферат , добавлен 21.11.2010

Свойства популяции: динамика численности особей и механизмы ее регулирования. Рост численности популяции и его последствия. Кривые изменения численности популяции, их циклический и скачкообразный виды. Модифицирующие и регулирующие экологические факторы.

реферат , добавлен 23.12.2009

Понятие и критерии оценивания плотности популяции, основные факторы, влияющие на ее значение. Структура плотности популяции. Сущность и структура биоценоза, типы пищевых цепей. Компоненты видового разнообразия биоценоза. Экосистема и ее динамика.

краткое изложение , добавлен 24.11.2010

реферат , добавлен 06.07.2010

контрольная работа , добавлен 28.09.2010

Редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации: краснозобая казарка, лебедь-кликун, балобан, волк красный, ирбис. Основные факторы, которые влияют на численность популяции: браконьерство, отгонное животноводство, глубокоснежье.

реферат , добавлен 13.03.2011

Основные промысловые разновидности рыбной популяции Авачинского залива (Петропавловск-Командорская подзона). Их биологическая характеристика, состояние запасов и промысловое значение. Характеристика путей и возможностей сохранения видового состава.

курсовая работа , добавлен 18.01.2012

Проблемы экологии как науки. Среда как экологическое понятие, ее основные факторы. Среды жизни, популяции, их структура и экологические характеристики. Экосистемы и биогеоценоз. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Охрана окружающей среды.

методичка , добавлен 07.01.2012

Статические и динамические характеристики, механизмы регуляции численности популяции. Диапазон толерантности. Миграция, конкуренция и хищничество как фактор регуляции. Статические и динамические характеристики популяции. Рождаемость и смертность.

презентация , добавлен 02.03.2013

Биология и экология редких видов растений. Семенная продуктивность популяции Касатик (Ирис) карликовый. Особенности агротехники, удобрение и уход за ирисами, их болезни, вредители, меры борьбы и профилактика. Антропогенное воздействие на популяцию ириса.

Устойчивость популяции зависит от того, насколько структура и внутренние свойства популяции сохраняют свои приспособительные черты на фоне изменчивых условий существования. В этом заключается принцип гомеостаза - поддержание равновесия популяции со средой. Гомеостаз свойствен популяциям всех групп живых организмов. Взаимодействие популяции со средой опосредуется через физиологические реакции отдельных особей. Формирование адаптивной реакции на уровне популяции определяется разнокачественностью особей. Видовые особенности биологии, размножения, отношения к факторам среды, питания формируют общий характер использования территории и тип социальных отношений. Это определяет видовой тип пространственной структуры популяций. Его критериями являются характер местообитаний, степень привязанности к территории, наличие группировок особей и степень их дисперсности в пространстве. Поддержание пространственной структуры популяции может быть выражено территориальной агрессией (агрессивное поведение, направленное на особей своего вида), маркированием территории.

Генетическая структура определяется прежде всего богатством генофонда. Сюда входит и степень индивидуальной изменчивости (идет преобразование генофонда популяции под влиянием отбора). При изменении условий среды более адаптированными оказываются особи, отклоняющиеся от среднего значения. Именно эти особи обеспечивают выживание популяции. Дальнейшая ее судьба зависит от того, устойчивый ли это процесс или незакономерное отклонение. В первом случае происходит направленный отбор, во втором сохраняется исходный стереотип.

Использование территории предусматривает определенное ограничение плотности, рассредоточение особей в пространстве. Но для обеспечения устойчивого поддержания контактов требуется концентрация особей. Под оптимальной плотностью понимается такой ее уровень, при котором эти две биологические задачи уравновешены. Принцип авторегуляции плотности исходит из того, что прямая конкуренция за ресурсы влияет на изменения численности и плотности населения лишь при нехватке пищи, убежищ и т. п.

Существует различные типы регуляции численности. 1) Химическая регуляция представлена у низших таксонов животных, не обладающих иными формами коммуникации, а также у водных животных. Так, в плотных популяциях головастиков под влиянием метаболитов происходит разделение особей по темпам развития, часть их подавляет развитие своих собратьев. 2) Регуляция через поведение свойственна высшим животным. У некоторых животных рост плотности приводит к каннибализму. Так, у гуппи выживает 1-й выводок, затем с нарастанием плотности уже 4-й выводок полностью съедается матерью. У птиц, насиживающих кладку с 1-го яйца, старшие птенцы при нехватке корма съедают младших. 3) Регуляция через структуру. Вследствие разнокачественности часть особей испытывает стресс. С ростом плотности уровень стресса в популяции увеличивается. Состояние стресса гормонально ингибирует функции размножения. В некоторых случаях агрессия может выступать как фактор ограничения численности. Агрессия свойственна взрослым и доминантам, а стресс выражен у низкоранговых особей. 4) Выселение особей из состава размножающихся группировок. В этом заключается первая реакция популяции на возрастание плотности; при этом расширяется ареал и оптимальная плотность поддерживается без снижения численности. У низших позвоночных стимулом к расселению может быть накопление в среде метаболитов, у млекопитающих частота встреч с запаховыми метками возрастает при увеличении плотности, что может стимулировать миграцию. Гибель животных среди расселяющейся части выше, чем среди остающейся (потери у полевок при расселении составляют 40-70%). У стадных животных происходит разделение стад и их откочевка.

Динамика популяций

Численность популяции и ее плотность меняется во времени. Емкость среды колеблется в сезонном и многолетнем масштабах, что определяет динамику плотности даже при постоянном уровне воспроизводства. В популяциях постоянно происходят приток особей извне и выселение части их за пределы популяции. Это определяет динамический характер популяции как системы, составленной множеством отдельных организмов. Они отличаются друг от друга по возрасту, полу, генетическим особенностям и роли в функциональной структуре популяции. Численное соотношение различных категорий организмов в составе популяции называется демографической структурой.

Возрастная структура популяции определяется соотношением разных возрастных групп (когорт) организмов в составе популяции. Возраст отражает время существования данной группы в популяции (абсолютный возраст организмов) и стадийное состояние организма (биологический возраст). Темпы роста популяции определяются долей особей, находящихся в репродуктивном возрасте. Процент неполовозрелых организмов отражает потенциальные возможности воспроизводства в будущем.

Возрастная структура меняется во времени, что связано с различной смертностью в разных возрастных группах. У видов, для которых роль внешних факторов невелика (погода, хищники и т. п.), кривая выживания отличается слабым понижением до возраста естественной смерти, а затем резко падает. В природе такой тип редок (поденки, некоторые крупные позвоночные, человек). Для многих видов характерна повышенная смертность на начальных стадиях онтогенеза. У таких видов кривая выживания резко падает в начале развития, а затем отмечается низкая смертность животных, переживших критический возраст. При равномерном распределении смертности по возрастам характер выживания представляется в виде диагональной прямой линии. Этот тип выживания свойствен в первую очередь видам, развитие которых идет без метаморфоза при достаточной самостоятельности потомства. Идеальная кривая выживания обнаружилась для жителей Древнего Рима.

Половая структура популяции не только определяет размножение, но и способствует обогащению генофонда. Генетический обмен между особями свойствен практически всем таксонам. Но существуют организмы, размножающиеся вегетативно, партеногенетически или миозом. Поэтому четкая половая структура выражена у высших групп животных. Половая структура динамична и связана с возрастной, поскольку соотношение самцов и самок изменяется в разных возрастных группах. В связи с этим различают первичное, вторичное и третичное соотношение полов.

Первичное соотношение полов определяется генетически (основано на разнокачественности хромосом). В процессе оплодотворения возможны различные комбинации хромосом, что влияет на пол потомства. После оплодотворения включаются другие воздействия, по отношению к которым у зигот и эмбрионов проявляется дифференцированная реакция. Так, у рептилий и насекомых происходит формирование самцов или самок в определенных интервалах температур. Напр., оплодотворение у муравьев идет при температуре выше 20˚С, а при более низкой откладываются неоплодотворенные яйца, из которых вылупляются только самцы. В результате подобных воздействий на характер развития и неодинакового уровня смертности новорожденных разного пола соотношение самцов и самок (вторичное соотношение полов) отличается от генетически определенного. Третичное соотношение полов характеризует этот показатель среди взрослых животных и складывается в результате различной смертности самцов и самок в процессе онтогенеза.

Способность популяции к воспроизведению означает потенциальную возможность постоянного увеличения ее численности. Этот рост можно представить как постоянно идущий процесс, масштабы которого зависят от скорости размножения. Последняя определяется как удельный прирост численности за единицу времени: r = dN / Ndt ,

где r - мгновенная (за короткий промежуток времени) удельная скорость роста популяции, N - ее численность и t - время, в течение которого учитывалось изменение численности. Показатель мгновенной удельной скорости роста популяции r определяют как репродуктивный (биотический) потенциал популяции. Экспоненциальный рост возможен лишь при условии постоянного значения r . Но рост популяции никогда не реализуется в этой форме. Рост численности ограничен комплексом факторов внешней среды и складывается как результат соотношения рождаемости и смертности. Реальный рост популяции некоторое время идет медленно, затем возрастает и выходит на плато, определяемое емкостью угодий. Это отражает баланс процесса размножения с пищевыми и другими ресурсами.

Численность популяций не остается постоянной даже при выходе на плато, обнаруживаются закономерные подъемы и спады численности, имеющие циклический характер. В зависимости от этого выделяется несколько типов динамики численности.

1. Стабильный тип характеризуется малой амплитудой и длительным периодом колебаний численности. Внешне она воспринимается как стабильная. Такой тип свойствен крупным животным с большой продолжительностью жизни, поздним наступлением половозрелости и низкой плодовитостью. Это соответствует низкой норме смертности. Напр., копытные (период колебания численности 10-20 лет), китообразные, гоминиды, крупные орлы, некоторые рептилии.

2. Лабильный (флуктуирующий) тип отличается закономерными колебаниями численности с периодом порядка 5-11 лет и значительной амплитудой (в десятки, иногда сотни раз). Характерны сезонные изменения обилия, связанные с периодичностью размножения. Этот тип свойствен животным с продолжительностью жизни 10-15 лет, более ранним половым созреванием и высокой плодовитостью. Сюда относятся крупные грызуны, зайцеобразные, некоторые хищные, птицы, рыбы и насекомые с длинным циклом развития.

3. Эфемерный (взрывной) тип динамики отличается неустойчивой численностью с глубокими депрессиями, сменяющимися вспышками массового размножения, при которых численность возрастает в сотни раз. Ее перепады осуществляются очень быстро. Общая длина цикла обычно составляет до 4-5 лет, из них пик численности занимает чаще всего 1 год. Этот тип динамики характерен для короткоживущих (не более 3 лет) видов с несовершенными механизмами адаптации и высокой гибелью (мелкие грызуны и многие виды насекомых).

Экологические стратегии. Разные типы динамики отражают разные жизненные стратегии. Это положено в основу концепции экологических стратегий. Суть ее сводится к тому, что выживание и воспроизводство вида возможно либо путем совершенствования адаптаций, либо путем усиления размножения, что компенсирует гибель особей и в критических ситуациях позволяет быстро восстановить численность. Первый путь называется К-стратегией. Он свойствен крупным формам с большой продолжительностью жизни. Их численность лимитируется главным образом внешними факторами. К-стратегия означает отбор на качество - повышение адаптивности и устойчивости, а r -стратегия - отбор на количество через компенсацию больших потерь высоким репродуктивным потенциалом (поддержание устойчивости популяции через быструю смену особей). Этот тип стратегии свойствен мелким животным с большой смертностью и высокой плодовитостью. Виды с r -стратегией (r - скорость роста популяции) легко осваивают местообитания с нестабильными условиями и отличаются высоким уровнем энергозатрат на репродукцию. Их выживание определяется высокой репродукцией, позволяющей быстро восстанавливать потери.

Существует ряд переходов от r - к К-стратегии. Каждый вид в своей адаптации к условиям существования комбинирует разные стратегии в различных сочетаниях.

Для растений Л.Г.Раменский (1938) выделил 3 типа стратегий: виолентный (конкурентноспособные виды с высокой жизненностью и способностью быстро осваивать пространство); патиентный (виды, устойчивые к неблагоприятным воздействиям и потому способные осваивать недоступные для других местообитания) и эксплерентные (виды, способные к быстрому размножению, активно расселяющиеся и осваивающие места с нарушенными ассоциациями).

Факторы динамики численности. 1) К не зависящим от плотности населения относятся комплекс абиотических факторов, которые в основном воздействуют через климат и погоду. Они действуют на уровне организма и поэтому их эффект не связан с численностью или плотностью. Действие этих факторов односторонне: организмы могут к ним приспосабливаться, но не в состоянии оказать обратное влияние. Эффект воздействия климатических факторов проявляется через смертность, возрастающую по мере отклонения силы воздействия фактора от оптимума. Уровень смертности и выживания определяется только силой фактора с учетом адаптивных возможностей организма и некоторых характеристик среды (наличие убежищ, смягчающее действие попутных факторов и т.п.). Так, если зимой низкая температура и мало снега, численность мелких грызунов окажется низкой. То же касается и лесных куриных птиц, спасающихся от морозов в снежных лунках. Климат может воздействовать и косвенно, через изменения кормовых условий. Так, хорошая вегетация растений способствует размножению травоядных животных. Связь абиотических факторов со структурой популяции может выражаться в избирательной смертности определенных групп животных (молодняка, мигрантов и др.). На основе изменения структуры популяции может меняться (как вторичный эффект) уровень воспроизведения. Однако действие климатических факторов не приводит к созданию устойчивого равновесия. Эти факторы не способны реагировать на изменения плотности, т. е. действовать по принципу обратных связей. Поэтому метеорологические условия относятся к категории модифицирующих факторов.

2) Факторы, зависящие от плотности популяции, включают влияние на уровень и динамику численности пищи, хищников, возбудителей болезней и т.д. Действуя на численность популяций, они сами испытывают влияние с их стороны и поэтому относятся к категории регулирующих факторов. Эффект действия проявляется с некоторым замедлением. В результате плотность популяции проявляет закономерные колебания вокруг оптимального уровня.

Одна из форм - отношения потребителя и его пищи. Роль пищи сводится к тому, что высокая обеспеченность пищей вызывает рост рождаемости и снижение смертности в популяции потребителей. В результате растет их численность, что ведет к выеданию пищи. Происходит ухудшение условий жизни потребителя, падение рождаемости и увеличение смертности. В итоге снижается пресс на кормовую популяцию.

Трофические циклы численности возникают в условиях отношений типа хищник-жертва. Обе популяции оказывают влияние на численность и плотность друг друга, происходит формирование повторяющихся подъемов и спадов численности обоих видов, причем численность хищника отстает от динамики популяции жертвы.

Популяционные циклы. Динамика рождаемости и смертности проявляется через механизмы авторегуляции, т. е. популяция принимает участие в образовании ответа на воздействие факторов в виде типов динамики численности. Система авторегуляции работает по принципу кибернетики: информация о плотности ↔ механизмы ее регуляции. Такая система регулирования уже содержит в себе источник постоянных колебаний. Это выражается циклом динамики численности: амплитудой (размах колебаний) и периодом (продолжительность цикла).

Поддержание оптимальной плотности путем регулирования уровня размножения и смертности находится в тесной зависимости от структуры популяции. По мере усложнения структуры усложняются механизмы регуляции (у высших позвоночных имеет значение также поведение). Их эффективность основана на разнокачественности особей в составе популяции: уровень размножения изменяется в зависимости от положения в общей структуре. Выраженность стресса различна у разноранговых особей. У ряда видов размножающимися резидентами становятся высокоранговые особи. Колебания численности сказываются на пространственной структуре популяции: повышение плотности компенсируется расселением из ядра популяции и созданием поселений на периферии. В зависимости от характера сезонных изменений численности меняется демографическая структура популяции, интенсивность размножения и уровень выживания.

Таким образом, динамика численности животных представляет собой взаимодействия популяции с условиями ее жизни. Изменения численности происходят под влиянием сложного комплекса факторов, действие которых трансформируется через внутрипопуляционные механизмы. При этом колебания связаны с динамикой структуры популяции и ее параметров.

Динамика ценопопуляций выражена в изменениях популяционных параметров. В отношении растений рассматриваются популяционные циклы с позиций изменения структуры и функций популяций. Динамика численности животных связана с особями. У растений это сложнее, поскольку в качестве элементов популяции могут выступать как особи, так и клоны (совокупности особей вегетативного происхождения). Структура ценопопуляций может рассматриваться в нескольких аспектах: состав популяции (количественное соотношение элементов), строение (взаимное расположение элементов в пространстве), функционирование (совокупность связей между элементами). Динамика ценопопуляций включает изменения во времени всех аспектов структуры (численность, биомасса, продукция семян, возрастной спектр и состав). Численность и плотность ценопопуляции зависят от соотношения рождаемости и смертности. Плодовитость у цветковых растений соответствует потенциальной семенной продуктивности (число семязачатков на побег). Фактическая семенная продукция (число полноценных спелых семян на побег) отражает реальный уровень воспроизводства популяции. Она отражает процессы популяционного самоподдержания. Факторы, ограничивающие семенную продуктивность: недостаточность опыления, нехватка ресурсов, влияние фитофагов и болезней. Большое значение имеет вегетативное размножение - отделение структурных частей и их переход к самостоятельному существованию.

Изменения уровня воспроизводства и смертности формируют динамику структуры, биомассы и функционирования ценопопуляций. Плотность влияет на интенсивность роста растений, состояние семенной продукции и вегетативного роста. При увеличении плотности смертность возрастает, а в ряде случаев изменяется и тип выживания. При малых плотностях смертность велика, поскольку здесь значительно влияние внешних факторов. С увеличением плотности формируется «эффект группы», а при загущении сверх определенного порога смертность вновь возрастает в результате перекрытия фитогенных зон и взаимного угнетения. Зависимая от плотности смертность направлена против неограниченного роста популяции и стабилизирует ее численность в пределах, близких к оптимуму.

Постепенное повышение уровня жизни в последние два столетия привело к увеличению средней продолжительности жизни. Из таблиц, составленных статистиком У. Фарром для Англии и Уэльса и относящихся к 1838–1854 гг., следует, что средняя продолжительность жизни в то время была равна 40,9 года. С развитием медицины и гигиены средняя продолжительность жизни увеличилась до 49,2 года (1900–1902 гг.). В США в 1945 г. средняя продолжительность жизни достигла 65,8, т.е. увеличилась за пять десятилетий примерно на 16 лет.

Коротко о главном

Экологическое взаимодействие среды и сообщества определяет численность популяции. Эта величина служит показателем того, насколько успешно сообщество подчиняет себе среду (в результате сознательной деятельности или каким-либо иным путем).

Ускоренный рост численности населения начался примерно 8000 лет назад. В эпоху палеолита и мезолита плотность населения составляла менее 1 человека на 3 км2 . В эпоху неолита, когда человек стал обрабатывать землю, плотность возросла примерно в 10 раз; в бронзовом и железном веках – еще в 10 раз. Общее число людей в эпоху неолита определяют примерно в 5 млн, а в период появления первых крупных городов – в 20–40 млн.

Современному виду Homo sapiens потребовалось около 20 тыс. лет, чтобы достичь численности 200 млн (во времена Римской империи). В последующие 1500 лет (к 1600 г. н.э.) население земного шара возросло до 500 млн, спустя еще 200 лет – более чем удвоилось (около 1 млрд в 1800 г.).

Численность человеческой популяции регулируется не только биологическими, но и культурными факторами.

Рост популяции следует рассматривать как процесс, связанный с равновесием трех демографических факторов – плодовитости, смертности и миграции.

Уровень жизни того или иного человеческого сообщества зависит от способа, с помощью которого данное сообщество достигает равновесия в определенных экологических условиях. Это равновесие может быть достигнуто благодаря более высокой общей смертности или высокой заболеваемости, а также за счет напряженной работы, ухудшения здоровья или недостатка материальных благ. Для характеристики равновесия можно пользоваться различными критериями (в том числе такими, которые определяют уровень потребления, работоспособность, энергию или денежный доход, приходящийся на душу населения), а также разными демографическими показателями. Особого внимания заслуживают показатели детской смертности и средней продолжительности жизни.

Контрольные вопросы

1. От каких факторов зависит плотность населения и его численность?

2. Какие процессы регулируют численность популяции?

3. Каковы меры по регуляции численности популяций человека?

Литература

Обязательная

1. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. – М.: Высшая школа, 2002.

2. Хомутов А.Е. Антропология. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

Дополнительная

1. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. Т.

Ни один живой организм любого вида не существует отдельно от других - все они образуют группы, называемые популяциями. Внутри популяции существуют довольно сложные взаимодействия, но как в отношениях с другими популяциями, так и с окружающей средой, - популяция выступает в виде некоторой целостной структуры. Поэтому самый низший уровень организации живого вещества, рассматриваемый в экологии, - это популяционный уровень.

Основная характеристика популяции - ее общая численность или плотность (численность на единицу пространства, занимаемого популяцией). Обычно она выражается либо в количестве особей, либо в их биомассе. Численность определяет размер популяции. Характерно, что в природе существуют определенные нижние и верхние пределы для размеров популяции. Верхний предел определяется потоком энергии в экосистеме, в которую входит популяция, занимаемым ею трофическим уровнем и физиологическими характеристиками образующих популяцию организмов (величиной и интенсивностью метаболизма). Нижний предел обычно определяется чисто статистически - при слишком малой численности резко увеличивается вероятность флюктуаций, которые могут привести к полной гибели популяции.

Одним из основных экологических принципов является утверждение, что в неограниченной стационарной и благоприятной к организмам среде размер популяции экспоненциально возрастает. Однако, как уже упоминалось, в природе этого никогда не наблюдается - размер популяции всегда ограничен сверху. В качестве лимитирующего фактора (или лимитирующих факторов) могут выступать свет, пища, пространство, другие организмы и т. д.

Динамика изменения общей численности популяции определяется двумя процессами - рождением и гибелью.

Процесс рождения характеризуется рождаемостью - способностью популяции к увеличению численности. Максимальная (абсолютная, физиологическая) рождаемость - это максимально возможное количество потомков, производимое одной особью в идеальных экологических условиях при отсутствии каких-либо лимитирующих факторов и определяемое только физиологическими возможностями организма. Экологическая рождаемость (или просто рождаемость) связана с увеличением популяции в реально существующих условиях среды. Она зависит как от размера и состава популяции, так и от физических условий среды обитания.

Процесс уменьшения численности популяции характеризуется смертностью. По аналогии с рождаемостью, различают: смертность минимальную, связанную с физиологической продолжительностью жизни, и экологическую, характеризующую вероятность гибели особи в реальных условиях. Очевидно, что экологическая смертность намного превышает физиологическую.

Рассматривая динамику изолированной популяции, можно считать, что показатели рождаемости и смертности являются обобщенными параметрами, характеризующими взаимодействие популяции с окружающей средой.