Лермонтов: «прощай немытая россия» — что именно хотел сказать поэт. Путин и «Немытая Россия Быть может за стеной кавказа

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

Анализ стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия…»

В творчестве Михаила Лермонтова есть немало спорных произведений, которые были созданы под воздействием сиюминутного порыва либо душевных переживаний. По воспоминаниям очевидцев, поэт был достаточно неуравновешенным, вспыльчивым и обидчивым человеком, который мог затеять ссору из-за любого пустяка и очень болезненно реагировал на то, как к нему относятся окружающие. Одним из такие произведений, которое отражает, в первую очередь, моральное состояние автора и умышленно представляет мир в мрачных тонах, является стихотворение «Прощай, немытая Россия…». Оно было создано зимой 1841 года в Санкт-Петербурге, накануне отъезда поэта на Кавказ. Лермонтов провел в северной российской столице больше месяца, рассчитывая выйти в отставку и поставить жирный крест на военной карьере, которая его тяготила. Однако по настоянию бабушки был вынужден отказаться от этой идеи. Светские рауты не прельщали поэта, вызывая в нем острое чувство раздражения, возвращаться на службу тоже не хотелось. Кроме этого, рассчитывая посвятить свою жизнь литературе, Лермонтов осознавал, что из-за своих резких и обличительных стихов находится в опале, и двери многих знатных домов для него уже закрыты.

Пребывая в столь скверном расположении духа, поэт видел мир исключительно в черных тонах. И если в его раннем творчестве присутствует лирика, то стихи последнего года трудно отнести к категории романтических. «Прощай, немытая Россия» - произведение, которое выворачивает наизнанку всю подноготную страны . Первая его строчка является очень емкой и точной, характеризуя не только общественный уклад, но и образ мыслей людей, «немытый», примитивный и лишенный изящества. Кроме этого, символом России для поэта являются «мундиры голубые», в которых щеголяли стражи правопорядка, подавившие восстание декабристов, а также «преданный народ», даже и не помышляющий о том, что жить можно совсем по-другому.

«Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей» - пишет Михаил Лермонтов, давая понять, что устал от постоянной цензуры и невозможности открыто выражать свои взгляды. При этом поэта не только угнетает двойственность его положения, но и пугает перспектива повторить судьбу тех, кто уже отправлен на каторгу. Поэтому очередное назначение на Кавказ представляется Лермонтову наилучшим выходом из ситуации, хотя очередной виток в армейской службе он воспринимает, как добровольную каторгу . Тем не менее, автор выражает надежду, что именно эта поездка поможет ему скрыться от «всевидящего глаза» и «всевидящих ушей» царской охранки, которая пристально следит за каждым шагом поэта.

Будучи по натуре человеком достаточно свободолюбивым и своенравным, Лермонтов, тем не менее, подавляет в себе желание открыто выступить против существующего режима . У него еще свежи в памяти те нападки и унижения, которым незадолго до гибели подвергся Пушкин. Быть публично осмеянным для Лермонтова равнозначно самоубийству, и пребывание на Кавказе, по его мнению, позволит улечься волнениям, которые неизменно вызывали стихи поэта, изредка появляющиеся в печати.

Однако Лермонтов вряд ли предполагал, что прощается с Россией навсегда. Хотя бытует мнение, что поэт не только предчувствовал свою гибель, но и стремился к смерти. Тем не менее, страна, которую автор так любил и восхищался ее героическим прошлым, осталась в творческом наследии поэта именно такой – немытой, грубой, жестокой, порабощенной и превращенной в одну огромную тюрьму для сильных духом и свободных людей, к которым Лермонтов, несомненно, причислял и себя.

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Укроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

Анализ стихотворения «Прощай, немытая Россия» Лермонтова

Лермонтов часто высказывал в своих произведениях острые социальные и политические взгляды. Одним из наиболее сильных в этом плане является стихотворение «Прощай, немытая Россия». Оно было создано поэтом в 1840 г., накануне поездки на Кавказ. Многие усматривают в нем предвидение Лермонтовым своей смерти, так как прощание с родиной стало последним.

Недоброжелатели России часто ставят данное произведение в качестве примера суровой критики своей страны одним из лучших ее представителей. Можно признать справедливость такого мнения. Но не стоит забывать, что только личность такого масштаба имеет полное право на такие заявления. Лермонтов глубоко любил Россию, он прекрасно понимал и чувствовал все ее недостатки, главным из которых считал политический строй. Надо учитывать и время создания произведения. Под конец жизни поэт испытывал чувство горького разочарования в своей жизни. Смерть Пушкина, травля за , неприятие общества – все это угнетающе действовало на автора.

Лермонтов презирал высшее общество и не хотел продолжать военную службу. Его мечтой было полностью отдаться литературной деятельности. Но жесткие рамки цензуры и здесь ограничивали свободу поэта. Результатом стал тяжелый духовный кризис. В этом состоянии и было написано резко негативное стихотворение «Прощай, немытая Россия».

Первая строфа полна язвительных замечаний. «Немытая Россия» символизирует серость и темноту подавляющей массы населения. Страна четко разделена на два основных класса: «рабов» и «господ». Науки и искусства, великие достижения и победа – лишь внешний косметический налет. В основе лежит власть «мундиров голубых» над «послушным народом». Лермонтов не испытывает особого энтузиазма от поездки на Кавказ. Он рассматривает ее всего лишь как попытку избавиться от «всевидящего глаза» и «всеслышащих ушей». В этих образных выражениях Лермонтов описал обстановку тотального контроля и слежки, пронизывающих все российское общество.

«Прощай, немытая Россия» — беспощадная оценка российской действительности середины XIX века. Во многом она вызвана усталостью и раздражением поэта, но основана на любви к своей Отчизне и желании ей добра и счастья. Печально, что человек, руководствовавшийся в своей жизни только лучшими побуждениями, был вынужден таким образом попрощаться со своей родиной.

Ряд исследователей и литературоведов считают, что великому русскому поэту стихотворение "Прощай, немытая Россия" приписали в позапрошлом веке

Изменить размер текста: A A

Это хрестоматийное стихотворение называют вершиной политической лирики Лермонтова . Его цитируют куда чаще, чем то же «Бородино », «Родину», «Белеет парус одинокий» …

ОРУЖИЕ КОММУНИСТОВ И РУСОФОБОВ

Начался бум еще в СССР . Коммунистическая пропаганда вовсю использовала восьмистишие, клеймившее проклятое царское самодержавие. В середине 60-х его даже включили в школьную программу. Для шестиклассников.

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

Раскрываю научную «Лермонтовскую энциклопедию», 1984 г. «Гневная инвектива, одно из самых острых политических выступлений поэта, глубокое выражение его социально-философских взглядов… Высокий накал мысли и чувства задается уже первой строкой. Оскорбительно-дерзкое и вместе с тем проникнутое душевной болью определение родной страны («немытая Россия ») представляло собой исключительную по поэтической выразительности и чрезвычайно емкую историческую характеристику, вместившую в себя всю отсталость, неразвитость, иначе говоря, нецивилизованность современной поэту России. Называя царских сатрапов «пашами», поэт закрепляет в сознании читателя мысль о «турецком», деспотическом характере «немытой» русской действительности, а мотив «всевидящего глаза» и «всеслышаших ушей» конкретизирует, облекает в плоть тему «голубых мундиров…Слова «немытая Россия» закрепились в сознании многих поколений русских людей как афористичное выражение бедственного состояния родины.»

СССР рухнул. «Гневную инвективу» тут же взяли на вооружение либералы, русофобы разного толка. Чтобы и дальше унижать «эту страну». Свежий пример. Именно этими лермонтовскими строками прилюдно «умыл» в июне ненавистную ему Россию президент Порошенко на митинге, посвященном введению безвизового режима Украины с Евросоюзом .

Но действительно ли «гневную инвективу» начертало перо самого Лермонтова?

В этой истории много загадок.

Вспомним 1837 год. Роковую дуэль Пушкина с Дантесом . Потрясенный смертью Александра Сергеевича, Лермонтов на одном дыхании написал «Погиб поэт, невольник чести…» Гневные строки тут же разошлись по Петербургу , затем по всей России. Как? В печать цензура «крамолу» не пропускала, ТВ , радио, интернета тогда не было. Помог народный «самиздат». Писатель Иван Панаев вспоминал: «Стихи Лермонтова переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми.» Хотя многие тогда еще и не знали такого поэта. Отправляя брату Андрею стихи за границу, Софья Карамзина сообщила, что автор - «некий господин Лермантов, гусарский офицер.»

Вот также, в списках, крамола дошла до А.Х.Бенкендорфа , шефа жандармов (тех самых «голубых мундиров» - тайной полиции!) Он переправил ее царю с докладной запиской, что возбудил следствие и поручил допросить поэта, обыскать его квартиры в Петербурге и в Царском Селе. Сохранилась лермонтовская рукопись стихов (автограф) с правками. Кстати, впервые на русском языке «Смерть поэта» лишь в 1856 году напечатал эмигрант Герцен . В Лондоне . В своем бесцензурном альманахе «Полярная звезда».

«Немытую Россию», считают литературоведы, Лермонтов написал в 1840 году, либо в 1841-м, перед последней поездкой на Кавказ . (Мнения по дате разнятся, поскольку оригинала нет.) В зените славы. Казалось бы, «вершина политической лирики» должна была взорвать прогрессивную читающую публику так же, как и «Смерть поэта». Однако странное молчание. Целых 32 года после убийства Михаила Юрьевича на Кавказе. Ни самиздатовских текстов, ни восторженных воспоминаний, типа Панаева и Карамзиной. Ничего! Словно и не было этих стихов в помине.

РОЗЫГРЫШ ПУШКИНИСТА

На свет божий они появились лишь 9 марта 1873 года. Когда историк, пушкинист Пётр Бартенев отправил их письмом известному издателю Петру Ефремову . С пометкой: «Вот еще стихи Лермонтова, списанные с подлинника.» Ефремов в тот год выпускал «Сочинения» Лермонтова. Казалось бы, он должен тут же отправить «неведомый шедевр» в печать. Ан нет! На обороте бартеневского письма он карандашом вывел известные шуточные строки самого Михаила Юрьевича:

«Люблю я парадоксы ваши

И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,

Смирновой штучку, фарсу Саши

И Ишки Мятлева стихи.»

И ни в одно из пяти переизданий собраний сочинений Лермонтова сенсационную находку так и не поместил. Почему?

Четверостишием про «ха-ха-хи-хи» Ефремов дал понять Бартеневу, что считает «Немытую Россию» розыгрышем, который тот сам и сочинил, полагает известный российский литературовед и библиограф Михаил Давидович Эльзон. «Бартенев прочел четверостишие, увидел в нем намек и понял, что его авторство установлено. На их дальнейшие отношения этот розыгрыш не повлиял.»

Эльзон много лет проработал в Библиотеке Академии наук, Российской национальной библиотеке, имел доступ к архивам. Первым полностью опубликовал то самое письмо Бартенева с «розыгрышем». Михаил Давидович провел целое расследование по теме. Вот его выводы:

«Почти одногодок с П. И. Бартеневым, как и он тайный корреспондент «Полярной звезды» Герцена, П. А. Ефремов прекрасно понимал, что такое стихотворение не могло оставаться ненапечатанным с 1856 г. (года возникновения вольной печатной лермонтовианы) - если бы, разумеется, оно существовало. Он понял, что за «немытой Россией» скрывается знаменитая «Россия» А. С. Хомякова (строфа «В судах черна неправдой черной...» 1854) или, что более вероятно, «Черная Грязь» из радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву ».

Рискну высказать предположение, что П. И. Бартенев написал свое стихотворение как пушкинист (ср.: «Прощай, любезная калмычка...», «Прощай, свободная стихия...»)

Что же касается «непоколебимой репутации» П. И. Бартенева, то новейшие разыскания установили абсолютную мифологичность его статьи «Об А. А. Фете и его кончине», написанной явно с расчетом на то, что ее некому будет оспорить.

Следовательно, до тех пор, пока не найдется утраченный (?) «подлинник» (?), о котором П. И. Бартенев сообщил П. А. Ефремову, либо список, безусловно датируемый до 1873 г., вопрос об авторстве стихотворения «Прощай, немытая Россия...» следует считать открытым. Если печатать его в сочинениях Лермонтова, то лишь в разделе «Dubia» (Лат. -«сомнительное» - произведения, предположительно приписываемые тому или иному автору -Ред.)

Странно и то, почему Бартенев предложил найденный им «шедевр» чужому издателю, а не напечатал сразу же в «Русском архиве», которым много лет руководил? Его журнал как раз специализировался на неизвестных литературных текстах. А тут такая сенсация! Боялся, что читающая публика разоблачит подделку? Пролетев с Ефремовым, спустя несколько лет он отправил «шедевр» известному мемуаристу, историку Николаю Путяте с припиской: "с подлинника руки Лермонтова". Путята тоже не дал хода «сенсационным стихам». И только в 1890 году Бартенев, наконец, печатает «неизвестное осмистишие Лермонтова» в своем собственном журнале. Уже с другой пометкой - «записано со слов поэта современником». Стоп, а как же «подлинник»? Подстраховался? Бартенев не знал, что его письма Ефремову и Путяте позже обнародуют историки литературы.

Кто записал? Какой современник? Где сам подлинник руки Лермонтова? И был ли он вообще? На эти вопросы до сих пор нет ответов. Хотя Бартенев, известный библиофил, историк литературы, не мог не знать ценность оригинала таких сенсационных стихов.

Вызывают подозрения и разночтения в трех вариантах бартеневской «Немытой России»: «Сокроюсь» (укроюсь, я скроюсь), «за хребтом Кавказа» (за стеной Кавказа), «от пашей» (царей, вождей), « преданный народ» (послушный, покорный)… Не слишком ли много правок для восьми строк, якобы списанных с одного оригинала? Короче, мутная история.

Не зря покойный библиограф Михаил Эльзон считал «Немытую Россию» мистификацией самого Бартенева.

ПАРОДИЯ ЛИБЕРАЛА-НИГИЛИСТА

Но есть еще один кандидат в авторы. Дмитрий Минаев . Поэт-сатирик, долго находившийся под негласным и бдительным надзором полиции (тех самых «голубых мундиров».) Как «крайний либерал и нигилист», сотрудничавший в журналах, «известных своим вредным социалистическим направлением», переписывавшийся с самим Герценом. Даже несколько месяцев отсидел в Петропавловской крепости.

Минаев сурово обличал царский режим, заодно писал пародии на всех известных поэтов 19 века. Сочинил целую поэму «Евгений Онегин наших дней». В «Войне и мире» спародировал сразу лермонтовское «Бородино» и роман Толстого .

- Скажи-ка, дядя, без утайки,

Как из Москвы французов шайки,

Одетых в женские фуфайки,

Вы гнали на ходу…

Покойного Лермонтова нигилист доставал больше всего.

Вот знаменитый лермонтовский «Сон»:

В полдневный жар, в долине Дагестана,

С свинцом в груди лежал недвижим я.

Глубокая еще дымилась рана,

По капле кровь точилася моя...

А это пародия Минаева:

В полдневный жар на даче Безбородко

С "Беседой Русскою" лежал недвижно я.

Был полдень жгуч, струился воздух кротко,

Баюкая меня...

В минаевской же пародии на лермонтовского «Демона» есть такие строки:

"Бес мчится. Никаких помех

Не видит он в ночном эфире.

На голубом его мундире

Сверкают звезды рангов всех".

Тот самый «голубой мундир», засветившийся в «Немытой России»! В официальных стихах Лермонтова такого выражения нет.

Впрочем, считается, что мистификация, приписываемая Лермонтову, сделана на основе… пушкинского «К морю».

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

«Минаевская версия» вроде бы красивая, убедительная. Ее кандидат философских наук Анна Кутырева. «В знаменитом восьмистишии соблюдены все законы пародии, - пишет она. - Несоответствие стиля и тематического материала; снижение, дискредитация стилизуемого объекта и даже всего художественно-идеологического комплекса оригинала, миросозерцания поэта в целом. Именно так делали авторы "Искры", пародируя поэтов "чистого искусства".

Постепенно (и особенно теперь, в наше время), мистификация, которой увлеклись публикаторы пародии, превратилась в фальсификацию, работающую на противников России. Особенно в глазах молодого поколения, принимающего ее на веру как произведение великого поэта. Думается, что долг всех ответственно мыслящих исследователей русской литературы - поставить все на свои места.»

У меня лишь одно сомнение. Почему «король рифмы» Дмитрий Минаев не опубликовал стихи под своей фамилией в одном из демократических журналов, как он это делал с остальными пародиями? Считал, что под именем Лермонтова они нанесут больше вреда царскому режиму, потому и передал Бартеневу?

Лично я склоняюсь к версии литературоведа, библиофила Михаила Эльзона: автор громкой мистификации - пушкинист Бартенев.

ПОКЛЕП НА ПАТРИОТА

Я глубоко сомневаюсь, что Лермонтов написал «Прощай, немытая Россия», - заявил на днях «Комсомолке» член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Николай СКАТОВ, автор более 300 работ по истории русской литературы, текстологии. – Считаю, что ему приписывают эти строки.

Вот доводы ученого, 18 лет проработавшего директором Института русской литературы РАН (знаменитый «Пушкинский дом»!):

«Как известно, автографа этого стихотворения нет. Что ж - бывает. Но за тридцать с лишним лет после гибели поэта не появилось и никаких свидетельств о какой-либо изустной информации: это о лермонтовском-то стихотворении такой степени политического радикализма! Нет и ни одного списка, кроме того, на который ссылается П. И. Бартенев, с чьей подачи и стало известно в 1873 году стихотворение, и который тоже якобы утерян.

Кстати, речь в стихотворении о желании укрыться за "стеной Кавказа" в то время, как Лермонтов ехал служить на Северный Кавказ, т. е. строго говоря, не доезжая до его стены. Наконец, главное - это противоречит всей системе взглядов Лермонтова, все более укреплявшегося в своем русофильстве, которого даже называют русоманом и который пишет (вот здесь-то автограф как раз сохранился): "У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжелого сна - встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать... Такова Россия".

СПРАВКА «КП»

Первым еще в 1989 году официально поставил под сомнение авторство Лермонтова писатель-фронтовик Владимир Бушин в статье «Странная судьба одного стихотворения» (журнал «Кубань »). Такого же мнения литературный критик Владимир Бондаренко , автор книги «Лермонтов. Мистический гений» (в серии ЖЗЛ), поэт Валерий Хатюшин и ряд других исследователей.

Лермонтов один из самых любимых мною поэтов. Либералы, ругая Россию, часто ссылаются на стихотворение «Прощай немытая Россиия», называя автором Лермонтова. Это же, утверждают наши литературоведы, филологи, лингвисты, кандидаты наук и академики. В советские годы это была политика. Поэт – борец с царизмом. Сегодня модно ругать Россию, интеллигенция с упоением занимается этим, взяв, Лермонтова в союзники. Я долго занимался переводами, стараясь пользоваться словарём автора, поэтому, читая стихи, обращаю внимание на стиль и словарь. Меня удивили «голубые мундиры» и « немытая Россия», нигде больше Лермонтовым не применявшиеся, обращение к народу на, ты, к «голубым мундирам», олицетворяющим жандармский корпус, на, вы. Понимая, что автор стихотворений: «Бородино» и «Родина» так написать не мог я стал собирать доказательства, подтверждающие моё сомнение. Такие нашлись.

1.Рукописного подлинника стихотворения никто не видел. Но такое и раньше бывало, находились свидетели, подтверждающие подлинность стихов. Странно то, что до 1873 года об этих стихах ничего не было известно. Не просто не был найден текст, но не было известно даже о самом существовании таких стихов.

2.Издатель Бартенев сопроводил стихи примечанием: "Записано со слов поэта современником".

"Записано со слов поэта современником". Как имя-фамилия современника? Неизвестно. Когда он его записал? Сразу, как Лермонтов продекламировал ему своё стихотворение, Или спустя десятилетия? Обо всём этом Петр Иванович Бартенев промолчал.

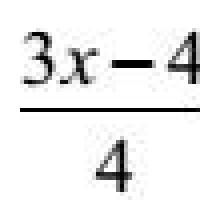

Вся доказательность принадлежности этого стихотворения перу Лермонтова основана исключительно на этом молчании. Других доказательств авторства Лермонтова по отношению к этому стихотворению не существует. Рукопись Лермонтова никто и никогда не видел, это признано было самим Бартеневым словами: "Записано со слов поэта современником". Вот первый вариант текста:

Прощай, немытая Россия,

И вы, мундиры голубые,

И ты, послушный им народ.

Быть может, за хребтом Кавказа

Укроюсь от твоих ц<арей>

От их невидящего глаза,

От их неслышащих ушей.

Удивлены? Текст до гениального поэта явно не дотягивает. Почему прощай, Россия? Поэт в 1841 году заграницу не собирался. Прощай - звучит нелепо.

В академическом 6-томном издании Сочинений Лермонтова 1954-1957 годов в примечаниях к этому стихотворению сказано:

"Прощай, немытая Россия..." (стр. 191, 297)

Печатается по публикации "Русск. архива" (1890, кн. 3, ? 11, стр. 375), представляющей наиболее вероятную редакцию. Текст сопровожден примечанием: "Записано со слов поэта современником". Имеется копия ИРЛИ (оп. 2, ? 52 в письме П. И. Бартенева П. А. Ефремову от 9 марта 1873 г.), текст которой приведен в подстрочном примечании. Посылая стихотворение Ефремову, Бартенев писал: "Вот еще стихи Лермонтова, списанные с подлинника". Однако сообщение это нельзя считать достоверным, поскольку стихотворение опубликовано тем же Бартеневым в "Русск. архиве" в иной редакции (см. текст)".

На самом деле было два письма. О втором письме (к Путяте), найденном в 1955 году, академические издатели, выпустившие свой первый том в 1954-м, не успели узнать. Представляете, как бы им пришлось выкручиваться, чтобы объяснить слова Бартенева из второго письма, в котором он излагает другой вариант стихотворения "с подлинника руки Лермонтова"?

Видимо, гордый дух Лермонтова не смог смириться с недостатками текста, поэтому решил сделать правку стиха. Вот новый вариант:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Сокроюсь от твоих пашей,

От их невидящего глаза,

От их всеслышащих ушей".

Согласитесь, текст стал лучше. Больше не режет слух рифма царей – ушей. Послушный народ стал преданным. Неслышащие уши превратились в всёслышащие. Но это ещё не конец. Появляется третий вариант:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ.

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь я среди пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей...

Согласитесь изменения кардинальные. Народ стал преданным. Преданный, это уже не просто послушный. Послушным, покорным можно быть из-за страха наказания. Но в этом варианте народ - верный. Верный истово, беспредельно.

Поражает и «немытая Россия»? Лермонтов прекрасно знал, что русский крестьянин моется в бане чаще французского графа, скрывающего свою вонь духами. Как мог поэт, написавший:

С отрадой, многим незнакомой,

Я вижу полное гумно.

Избу, покрытую соломой,

С резными ставнями окно;

И в праздник, вечером росистым,

Смотреть до полночи готов

На пляску с топаньем и свистом

Под говор пьяных мужичков.

так презрительно сказать о России?

Строки пронизаны теплотой, любовью к народу и его жизни. Я не верю, что после такого можно написать презрительное - «немытая Россия». Для этого нужно быть прожжённым циником и лицемером. Про Лермонтова даже враги не говорили такого. На Кавказе он по словам барона Л,В, Россильона:

«Собрал шайку грязных головорезов….Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась». Ел с командою из одного котла, спал на голой земле. Отправляясь на такую жизнь говорить «немытая Россия? Не логично, ни в какие ворота не лезет.

Никто о стихах не слышал и вдруг в 1873 году и позже появляется сразу не один список, но последовательно несколько вариантов. Варианты эти претерпевают изменения ("царей - вождей - пашей" - в поисках рифмы к "ушей"). То есть, появляются новые, более удачные слова, заменяющие "царей" на более складную рифму. Полярно изменяется смысл последних двух строк заменой слов "невидящего - неслышащих" на их противоположность. Причём новый вариант придаёт стихам и новый смысл, эмоционально и логически значительно более удачный.

Получается, что в семидесятые годы стихи "Прощай, немытая Россия" не просто видоизменяются. Они изменяются в сторону явного совершенствования. Налицо все признаки того, что стихи эти в семидесятые годы вовсе не найдены, а именно создаются в это время.

Происходит процесс создания стихотворения. Процесс, оставивший свидетельства поисков автором более удачной формы своего произведения. В виде разных вариантов этого стиха.

Народ в те годы - в первую очередь о крепостное крестьянство. Голубые мундиры – корпус жандармов. Утверждение, что народ "послушен", "покорен" или, тем более, "предан" отдельному корпусу жандармов - несуразица. Нелепость, в силу элементарного отсутствия общих точек соприкосновения народа и жандармов.

Да. Народ мог быть послушен, мог быть покорен. Но кому?

Конечно же, своему господину - барину. Это означает, что только на его владельце были замкнуты все контакты крепостного крестьянина с внешним миром. Но это на самом верху. Повседневно же это были люди, избранные барином. Управляющие, бурмистры, старосты. Однако, замыкались эти связи у крестьянина, повторю, всё равно на своём барине. "Вот приедет барин, барин нас рассудит..."

Крепостной крестьянин мог за всю свою жизнь не только не увидеть ни разу ни одного "голубого мундира". Он мог даже и не знать о его существовании.

Никакой жандарм не мог его карать или миловать. Карать или миловать мог только его собственный барин. В отличие от любого жандармского чина, который прав таких, не имел. Любые претензии жандармов к любому крестьянину могли быть обращены только к его владельцу, поскольку крепостной не являлся юридически самостоятельным лицом. За его поведение отвечал его владелец. Именно поэтому даны были ему права и власть наказывать или миловать. С голубыми мундирами, по - моему, ясно. Народ не только не был им предан, но по большей части и не знал о них.

Логично, наконец, поставить вопрос: Докажите, что автором стихотворения "Прощай, немытая Россия" является Лермонтов. Приведите хотя бы одно доказательство. Пусть и самое слабенькое.

Подведём итог. На протяжении семидесятых годов стихи "Прощай, немытая Россия" появляются в нескольких вариантах. Правка происходила на глазах современников.

Изменение коснулось и уточнения степени раболепства крестьян по отношению к жандармам. Обратите внимание:

В письме Бартенева Ефремову в стихах фигурирует "послушный им народ". В письме Бартенева Путяте уже видим "покорный им народ". Это семидесятые годы. А затем, вдруг появляется вариант, резко усиливающий степень пресмыкания - "им преданный народ".

Почему? Вспомним историю. Весной 1874 года в среде прогрессивно настроенной молодёжи началось массовое движение - "хождение в народ". Продолжалось это движение до 1877 года. Наибольший размах попадает на весну-осень 1874 года. Вскоре начались массовые аресты участников этой акции.

П.А.Кропоткин писал в октябре 1874 г. П. Л. Лаврову: "Слушая названия городов и местечек, в которых хватают, я повергаюсь просто в изумление. Буквально: надо знать географию России, чтобы понять, как велика масса арестов".

Причина столь эффективной работы Отдельного корпуса жандармов была проста. Именно крестьяне и сыграли главную роль в разоблачении деятельности революционных агитаторов в деревне. Жандармы подключались, когда мужики приводили связанного ими пропагандиста. Такая реакция деревни на попытки её политического просвещения обидела прогрессивные круги русского общества. Тогда в первой публикации упомянутого стихотворения в 1887 году вместо "послушный (покорный) им народ", появляется строка:

И ты, им преданный народ.

Здесь чувствуется возмущение какого-то революционера, который пошёл в народ, просвещать и призывать. К его удивлению и возмущению повязали его не голубые мундиры, а неблагодарные крестьяне. Возможно правка - реакция одного из сочувствующих ему литераторов.

Речь в стихотворении о желании укрыться за "стеной Кавказа" в то время, как Лермонтов ехал служить на Северный Кавказ, то есть, строго говоря, не доезжая до его стены. Наконец, главное, - это противоречит всей системе взглядов Лермонтова, все более укреплявшегося в своем русофильстве, который пишет (автограф в альбоме Вл. Ф. Одоевского сохранился):

"У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна - встал и пошел… и встретил он 37 королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать… Такова Россия…" Теперь, надеюсь, все согласны, что автор этих стихов не Лермонтов?

В 2005 году опубликована статья кандидата философских наук из Нижнего Новгорода А. А. Кутыревой, которая убедительно доказала настоящее авторство. Кутырева пишет: "Литературоведы, дорожащие своей репутацией, обычно оговаривают отсутствие автографа и никогда не приписывают произведение автору, не имея хотя бы прижизненных списков. Но только не в этом случае! Обе публикации - П.А. Висковатова, а затем П.И. Бартенева, хотя они не однажды уличались в недобросовестности, были приняты без сомнений и в дальнейшем споры шли лишь по поводу разночтений. А вот тут развернулась полемика, не утихающая до сих пор. Однако аргументы противников авторства Лермонтова в этом споре всерьез в расчет не принимались. Стихотворение стало каноническим и включено в школьные учебники как шедевр политической лирики великого поэта.

Именно из-за первой строки стихотворение стало популярным, а для некоторых сейчас сверхактуальным.

Сегодня все, кто говорит и пишет о России пренебрежительно, с издевкой, полным неприятием ее общественного, как дореволюционного, так и революционного строя, всенепременно процитируют знаменитую строчку, беря ее себе в союзники и ссылаясь на авторитет великого национального поэта. Это симптоматично. Более сильный литературный аргумент для опорочивания России, чем ссылка на ее национального поэтического гения, трудно придумать".

«Прежде, чем назвать имя автора, обратим внимание на несколько особенностей упомянутого стихотворения. Прежде всего прилагательное "немытая". Обратимся к старшему собрату Лермонтова. В своем сочинении "Путешествие из Москвы в Петербург" (название дано в полемике с сочинением либерала Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву") Александр Сергеевич Пушкин приводит следующий диалог автора с англичанином:

"Я. Что поразило вас более всего в русском крестьянине?

Он. Его опрятность, смышленость и свобода.

Я. Как это?

Он. Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню; умывается каждое утро, сверх того несколько раз в день моет себе руки. О его смышлености говорить нечего. Путешественники ездят из края в край по России, не зная ни одного слова вашего языка, и везде их понимают, исполняют их требования, заключают условия; никогда не встречал я между ими ни то, что соседи наши называют un badoud, никогда не замечал в них ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. Переимчивость их всем известна; проворство и ловкость удивительны…

Я. Справедливо; но свобода? Неужто вы русского крестьянина почитаете свободным?

Он. Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения! Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? Вы не были в Англии?" Для Лермонтова Пушкин был авторитетом. Кроме этого он - автор стихотворения "Смерть поэта" и "Родина", человек своего времени, русский дворянин и офицер, поэтому не мог так выразиться о России.

А кто мог? Человек другого исторического времени и происхождения. Кутырева сообщает, что это стихотворение "скорее пародирует пушкинские строки "Прощай, свободная стихия!", а нигде более не встречающиеся у Лермонтова "мундиры голубые" появляются в сатирической поэме "Демон", написанной в 1874–1879 годах бывшим чиновником Министерства внутренних дел, открывшего в себе дар поэта-сатирика Дмитрием Дмитриевичем Минаевым.

Именно в пореформенную эпоху среди интеллигенции и полуобразованщины стало модным ругать не только правительство, но и Россию. К концу царствования Николая I дошло до идиотизма и дикости - образованные люди желали, чтобы нас побили в Севастополе и Крымской войне! И когда это, к сожалению, случилось, в выигрыше остались исключительно враги России. Дети попов и чиновников ненавидели не только свой класс, свое окружение, свое правительство, но и весь русский народ. Этой бациллой заразились большевики, также желавшие поражения в войне с Японией и Германией. Их наследники внесли мерзопакостный стишок, приписав его Лермонтову, в школьные хрестоматии, чтобы тлетворный душок распространялся на следующие поколения. Надеемся, что правда будет восстановлена уже не только в трудах литературоведов, но и в школьных учебниках. Это гораздо важнее». Я полностью согласен с Кутырёвой.

Кто сыграл злую шутку и приписал русскому гению поэту Михаилу Лермонтову плохонькие стишки про "немытую Россию"? Не заезжий иностранец, высосавший из пальца всю историю про "потемкинские деревни", а сочинивший пародию разночинец. Но куда более виновна советская школа, которая упрямо навязывала эту дешевку в качестве строк великого классика.

Эти восемь строчек входили и входят в советские собрания сочинений М. Ю. Лермонтова со скромной припиской "приписывается":

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ.

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

В 1989 году советский писатель, критик и коммунист Владимир Бушин предложил лермонтоведам внимательно перепроверить их авторство. Предоставим слово специалистам.

Академик Н.Н. Скатов в своей статье к 190-летию Михаила Лермонтова подтвердил: "Все это вновь и вновь заставляет возвращаться (в последний раз это сделал М.Д. Эльзон) к одному из самых известных приписываемых Лермонтову стихотворений. Как известно, автографа этого стихотворения нет. Что ж, бывает. Но за тридцать с лишним лет не появилось и никаких свидетельств о какой-либо изустной информации: это о лермонтовском стихотворении такой степени политического радикализма. Нет и ни одного списка, кроме того, на который ссылается П. И.Бартенев, с чьей подачи и стало известно в 1873 году стихотворение, и который тоже якобы утерян. Кстати сказать, речь в стихотворении о желании укрыться за "стеной Кавказа" в то время, как Лермонтов ехал служить на Северный Кавказ, то есть, строго говоря, не доезжая до его стены. Наконец, главное, — это противоречит всей системе взглядов Лермонтова, все более укреплявшегося в своем русофильстве, которого даже называют русоманом и который пишет (вот здесь-то автограф в альбоме Вл. Ф. Одоевского как раз сохранился): "У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна — встал и пошел… и встретил он 37 королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать… Такова Россия…"

В 2005 году опубликована статья кандидата философских наук из Нижнего Новгорода А. А. Кутыревой, которая убедительно доказала настоящее авторство, но сначала небольшое предисловие. Кутырева пишет: "Литературоведы, дорожащие своей репутацией, обычно оговаривают отсутствие автографа и никогда не приписывают произведение автору, не имея хотя бы прижизненных списков. Но только не в этом случае! Обе публикации — П.А. Висковатова, а затем П.И. Бартенева, хотя они не однажды уличались в недобросовестности, были приняты без сомнений и в дальнейшем споры шли лишь по поводу разночтений. А вот тут развернулась полемика, не утихающая до сих пор. Однако аргументы противников авторства Лермонтова в этом споре всерьез в расчет не принимались. Стихотворение стало каноническим и включено в школьные учебники как шедевр политической лирики великого поэта.

Именно из-за первой строки стихотворение стало популярным, а для некоторых сейчас сверхактуальным. Сегодня все, кто говорит и пишет о России пренебрежительно, с издевкой, полным неприятием ее общественного, как дореволюционного, так и революционного строя, всенепременно процитируют знаменитую строчку, беря ее себе в союзники и ссылаясь на авторитет великого национального поэта. Это симптоматично. Более сильный литературный аргумент для опорочивания России, чем ссылка на ее национального поэтического гения, трудно придумать".

Прежде, чем назвать имя автора, обратим внимание на несколько особенностей упомянутого стихотворения. Прежде всего прилагательное "немытая". Обратимся к старшему собрату Лермонтова. В своем сочинении "Путешествие из Москвы в Петербург" (название дано в полемике с сочинением либерала Александра Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву") Александр Сергеевич Пушкин приводит следующий диалог автора с англичанином:

"Я. Что поразило вас более всего в русском крестьянине?

Он. Его опрятность, смышленость и свобода.

Я. Как это?

Он. Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню; умывается каждое утро, сверх того несколько раз в день моет себе руки. О его смышлености говорить нечего. Путешественники ездят из края в край по России, не зная ни одного слова вашего языка, и везде их понимают, исполняют их требования, заключают условия; никогда не встречал я между ими ни то, что соседи наши называют un badoud , никогда не замечал в них ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. Переимчивость их всем известна; проворство и ловкость удивительны…

Я. Справедливо; но свобода? Неужто вы русского крестьянина почитаете свободным?

Он. Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения! Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? Вы не были в Англии?"