Продуктивность мышления. Условия повышения продуктивности мыслительной деятельности. Мышление. Общая характеристика

УДК 159.955

ПРОДУКТИВНОЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: ОБЩНОСТЬ ИЛИ АНТАГОНИЗМ?

Е.В. Гетманская (Москва)

Аннотация. Исследуется подвижность границ продуктивного и репродуктивного мышления, выявляются специфика обоих способов мышления и их взаимозависимость, а также операциональные инструменты (механизмы) продуктивного и репродуктивного мышления. Ключевые слова: латеральное и вертикальное мышление; дивергентное мышление; критическое мышление; «анализ через синтез»; свободное ассоциирование.

Современная психология, с одной стороны, дифференцирует творческое и репродуктивное мышление как разные «способы» мышления, а с другой - утверждает их единую природу, синкретизм. Исследуя данную дихотомию, и отечественные, и зарубежные исследователи, прежде всего, прокладывают пути к обобщённому определению понятия творческое мышление, характеристики которого в компаративном изучении с мышлением репродуктивным проявляют свою сущность контрастнее и определённее.

Генезис научных категорий продуктивно-творческого и репродуктивного мышления в большой мере связан с категориями интуиции и рефлексии. Обратимся к словарной статье «интуиция», написанной для «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» русским философом В.С. Соловьёвым: «Интуиция, - читаем в словаре, - (от лат. intuere - глядеть) - непосредственное усмотрение чего-либо в качестве истинного, целесообразного, нравственно доброго или прекрасного. Противополагается рефлексии. Отрицать интуицию как факт невозможно, но было бы неосновательно искать в ней высшую норму философского познания, перед которою рефлектирующее мышление теряло бы свои права» . В.С. Соловьёв, предвосхищая обострённый интерес психологии ХХ в. к творческому и репродуктивному мышлению, ставит проблему их равновесного или неравновесного функционирования и самой природы данных «способов» мышления. Философское прочтение В.С. Соловьёвым проблемы интуитивного и рефлектирующего мышления в начале ХХ в. трансформируется во второй половине столетия в формат категорий творческого и репродуктивного мышления и становится значимой проблемой современной психологии.

Компаративный подход к исследованию категорий продуктивного и репродуктивного мышления в ХХ в. представлен работами А.В. Брушлинского, Э. Де Боно, Г. Линдсея, в психологии последних десятилетий сопоставительный принцип изучения проблемы используется В.А. Сониным, И.П. Калошиной. Приступая к анализу исследований по заявленной теме, следует подчеркнуть, что в них нет строгой поляризации процессов творческого и репродуктивного мышления. Угол зрения нашего исследования проблемы - существующая подвижность границ творческого и репродуктивного мышления, сходство и различия, общность и антагонизм

процессов их протекания. Прежде всего, остановимся на терминологическом аспекте проблемы, а именно на имеющейся в науке семантической синонимии как понятия творческое мышление, так и понятия репродуктивное мышление.

Так, Э. Де Боно вводит термин латеральное мышление, который переводится как «боковое», нешаблонное мышление, соответственно под шаблонным мышлением подразумевается вертикальное, или логическое, мышление. Латеральное мышление, по мнению учёного, связано с изменением понятий и восприятия и основано на поведении самоорганизующихся информационных систем, оно частично коррелирует с дивергентным (разнонаправленным) мышлением, поскольку оба связаны с порождением чего-то нового. Дивергентное мышление «является лишь частью процесса латерального мышления, которое связано не только с порождением альтернатив, но и с изменением паттернов (систем), с переходом к новым и лучшим паттернам» . Конечный продукт латерального мышления есть озарение (инсайт), в отличие от многообразия охватывающих более широкую область альтернатив, характерных для дивергентного мышления. Творческое мышление, с позиции Э. Де Боно, является особой разновидностью латерального (нешаблонного) мышления, охватывающего более широкую область. В одних случаях результаты нешаблонного мышления представляют собой гениальные творения, а в других являются не чем иным, как просто новым взглядом на вещи. Таким образом, осуществляя терминологические новации, Э. Де Боно приходит к внутренней иерархии процессов творческого и репродуктивного мышления.

Развитие взглядов Э. Де Боно относительно специфики репродуктивного мышления и различия масштабов латерального и творческого мышления отражено в концепции решения нестандартных задач В.А. Сонина. Репродуктивное мышление исследователь определяет как наглядное мышление на основе образов и представлений, почерпнутых из реальных источников, в реальном смысле репродуктивное мышление - психическая деятельность по определённому эталону, правилу, стандарту. Продуктивное мышление, согласно логике учёного, основывается на творческом воображении, активной переработке эмоционального, когнитивного и чувственного опыта в новые сочетания, комбинации.

Для продуктивного мышления характерны выделение сущности, понятийный уровень отражения, внутренняя сущность, внешние проявления, определяющие эмпирический и теоретический типы познания. Творческое мышление в системе В.А. Сонина - открытие нового знания, продуцирование собственных оригинальных идей, востребованных временем, реальностью бытия. «Мыслить творчески - означает желание и умение рассматривать информацию, не раскладывая её по полочкам. Этот способ мышления заставляет искать новые взаимоотношения между новыми для всех фактами, не полагаясь на предвзятые убеждения» . В большинстве случаев творческое мышление для своего проявления нуждается в таланте, тогда как нешаблонное мышление доступно каждому, кто заинтересован в получении новых идей.

В большой мере анализ творческого и репродуктивного мышления в рассматриваемых научных системах сосредоточен на сущностных характеристиках латерального мышления, выстроенных по принципу имплицитного сопоставления с характеристиками репродуктивного мышления. Для доказательств обратимся к некоторым пунктам описательного перечня механизмов латерального мышления по Э. Де Боно, сформулированных следующим образом:

Латеральное мышление направлено на создание как можно большего числа альтернативных решений. Оно продолжает изыскивать иные подходы даже после того, как был найден обнадёживающий путь;

При латеральном мышлении, если заключение оказывается верным, вовсе не требуется, чтобы правильным было каждое наше действие. Такой способ мышления схож со строительством моста. Совсем не обязательно, чтобы все части моста на каждом этапе возведения выглядели как законченное целое, но когда последнее звено занимает своё место - мост тотчас же приобретает завершённый вид;

Латерально мыслящий человек понимает, что ту или иную модель нельзя перестроить изнутри - это возможно лишь в результате некоторого внешнего воздействия. И он приветствует любое подобное воздействие, так как оно играет роль побуждающего толчка. Чем более неуместными кажутся такие толчки, тем больше вероятность, что устоявшаяся модель будет изменена. Выискивать лишь то, что выглядит подходящим, - значит способствовать закреплению существующей модели.

Таким образом, логика Э. Де Боно определяет латеральное мышление как когнитивный стиль, сходный с дивергентным, позволяющим находить правильные ответы, найденные нетрадиционным путём.

Известные направления психологического анализа продуктивного и репродуктивного мышления не дают целостного представления о проблеме, так как данные понятия изучаются лишь с одной стороны: внимание фиксируется либо на цели, либо на средстве, либо на их результате. Часто оказывается достаточно трудной

задачей само сопоставление результатов этих исследований. Трудности связаны, в частности, с тем, что в обобщённом определении продуктивного мышления не заданы процедуры такого сопоставления. Семантическая корреляция представленных обобщённых определений творческого и репродуктивного мышления - их конституирующая, но не единственная характеристика. Чрезвычайно важная характеристика двух способов мыслительной деятельности - их структура: из структуры проистекают механизмы. Понимание структуры психического явления - его макро- и микроэлементов, а также взаимосвязей между ними - важная часть теоретической платформы исследования. Для получения структурной модели процессов мышления, видимо, следует, приняв обобщённые определения продуктивного и репродуктивного мышления, сосредоточиться, прежде всего, на механизмах процесса их протекания. Ориентацию на механизмы, включение различных аспектов анализа двух способов мышления в целостное представление о них задаёт системный подход. Он позволяет соотнести результаты исследований различных аспектов сложного объекта и выработать основания для объединения этих результатов, представить объект как систему.

Так, система «продуктивное - репродуктивное мышление» А.В. Брушлинского описывается как замкнутый контур «анализа через синтез», как всеобщий исходный механизм мыслительного процесса, утверждающий невозможность разделения мышления на репродуктивное и продуктивное. «Любое мышление, - подчёркивает учёный, - хотя бы в минимальной степени - является творческим, поскольку оно всегда есть искание (прогнозирование) и открытие существенно нового, т.е. непрерывное включение познаваемого объекта в новые связи» . Автор акцентирует внимание на генетиче ских связях репродуктивного и продуктивного мышления и считает неверным дифференцировать две основные разновидности мыслительной деятельности. Согласно А.В. Брушлинскому, новое и старое, раскрываемые по ходу мышления, не принадлежат двум разным объектам, а являются различными качествами одного и того же объекта. Следовательно, не существует и двух разных типов мышления, одно из которых - продуктивное - познавало бы только новые предметы, а другое - репродуктивное -имело бы дело только с давно известными предметами. Если новое и старое принадлежат не двум раздельным объектам, а одному и тому же, то «граница» между тем и другим очень подвижна, динамична и не зафиксирована раз и навсегда. В процессе мышления с помощью анализа через синтез человек непрерывно включает «старый» объект в новые связи и тем самым раскрывает его во всё новых качествах. Таким образом, анализ через синтез как всеобщий исходный механизм мыслительного процесса означает невозможность разделения мышления на репродуктивное и продуктивное. «Поле деятельности» репродуктивного мышления А.В. Брушлинский редуцирует, называя его «просто памятью», полемизируя тем

самым с весьма распространённой психологической трактовкой категории репродуктивного мышления как мышления, с помощью которого человек решает задачи давно и хорошо знакомого ему вида.

Вводя свою дифференциацию признаков репродукции и продуктивности в мышлении, И.П. Калошина в соответствии с деятельностным подходом к психическим явлениям понимает «творческое мышление как компонент творческой деятельности, выполняющий в ней определённые функции» . Развёрнутое определение творческой деятельности даётся ею через систему следующих признаков, согласно которым творческая деятельность:

Направлена на решение задач, для которых характерно отсутствие в предметной области (или лишь у субъекта) как способа решения задачи, так и предметноспецифических знаний, необходимых для его разработки, - постулатов, теорем, законов и других положений. Такие задачи И.П. Калошина называет творческими; в психологической литературе характеристика творческих задач часто сводится лишь к указанию отсутствия способа решения;

Связана с созданием субъектом на осознаваемом или неосознаваемом уровнях новых для него знаний в качестве ориентировочной основы для последующей разработки способа решения задачи;

Характеризуется для субъекта неопределённой возможностью разработки новых знаний и на основе их способа решения задачи. Неопределённость обусловлена отсутствием каких-либо других знаний, строго детерминирующих указанную разработку.

Целевые (или гносеологические) основания трактовки творческого и репродуктивного мышления заявлены в концепции американского психолога Г. Линдсея. Творческое мышление в данной системе - это «мышление, результатом которого является открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи» . При исследовании критического (репродуктивного) мышления Г. Линдсей спускается с гносеологического на критериальный анализ категории, определяя критическое мышление как специфический критерий мышления творческого. Критическое мышление в системе Г. Линдсея представляет собой проверку предложенных решений с целью определения области их возможного применения. Творческое мышление направлено на создание новых идей, а критическое - выявляет их недостатки и дефекты. Чтобы выделить по-настоящему полезные, эффективные решения, творческое мышление должно быть дополнено критическим. Цель критического мышления - тестирование предложенных идей: применимы ли они, как можно их усовершенствовать и т.п. Творчество будет малопродуктивным, если критически не проверить и не отсортировать полученную продукцию. Проводя соответствующий отбор надлежащим образом, Г. Линдсей считал необходимым, во-первых, соблюдать известную

дистанцию, т.е. уметь оценивать свои идеи объективно, и, во-вторых, учитывать критерии, или ограничения, определяющие практические возможности внедрения новых идей.

Репродуктивное (шаблонное, логическое) мышление часто определяется в связке (или антитезе) с мышлением творческим, по принципу явного или имплицитного сравнения. Имплицитное сравнение - целеполагающий принцип системной характеристики вертикального мышления Э. Де Боно, в которой представлены основные критерии вертикального мышления во внутренней антитезе с мышлением латеральным (творческим):

Вертикальное мышление, выбирая какой-либо единственный путь действий, отбрасывает все остальные возможные варианты;

Когда человек мыслит вертикально, он выбирает тот подход к решению проблемы, который представляется ему наиболее перспективным, перебирая различные варианты, пока не обнаружит наиболее многообещающий;

При вертикальном мышлении, продвигаясь к решению проблемы, следуют в строго обозначенном направлении, используя вполне определённый метод или набор приёмов;

По-разному определяется современной психологией степень дифференциации творческого и репродуктивного мышления, причём в некоторых научных позициях дифференциация признаётся невозможной вообще, такова, например, точка зрения А.В. Брушлинского. Наряду с этим, если следовать логике Э. Де Боно, творческое и репродуктивное мышление существуют на антагонистических началах. Для их чёткого разграничения Э. Де Боно прибегает к прямому и последовательному сравнению множественных функций вертикального и латерального мышления, например: вертикальное мышление - избирательно, латеральное - созидательно; вертикально мышление - это процесс с конечным результатом, а латеральное - процесс вероятностный и т.п.

Механизмы творческой и репродуктивной деятельности (как операциональные инструменты) рассматриваются психологами в зависимости от занимаемых ими теоретических позиций. С позиций деятельностного подхода механизмы любого психического явления, в том числе и творческой деятельности, определяются как система соответствующих действий и приёмов. В частности, И.П. Калошина к механизмам управляемой творческой деятельности относит следующие четыре инвариантных действия, связанных с включением структуры данной творческой задачи в новую структуру, для установления новых взаимосвязей между неизвестными и известными явлениями в задаче:

Первое действие - перенос на задачу макроэлементов новой структуры (подведение известных и неизвестных явлений в задаче под категории макроэлементов новой структуры);

Второе - перенос на задачу микроэлементов новой структуры, или базиса макроэлементов (разложение

Сибирский психологический журнал

известных явлений в задаче на конституирующие их элементы);

Третье - перенос на задачу взаимосвязей между макроэлементами новой структуры (установление новых взаимосвязей между неизвестными и известными явлениями в длинной задаче);

- «четвёртое действие - построение неизвестного явления - способа решения задачи - на основе известных явлений и новых установленных взаимосвязей» .

Э. Де Боно как механизм функционирования творческого и репродуктивного мышления указывал несоответствие между тем, что человек имеет, и тем, что он хочет. Она может сводиться к необходимости чего-то избежать, чего-то достичь, от чего-то избавиться, разобраться в своих скрытых желаниях. «Проблемы несоответствия» Э. Де Боно разделял на три типа:

Те, что требуют для своего разрешения большего объёма информации или лучших методов её обработки;

Те, для решения которых требуется не дополнительная информация, а лишь перегруппировка уже существующих данных - интуитивная перестановка;

Те, что сводятся к отсутствию проблемы. «Вам не на чем сосредоточить свои усилия для достижения лучшего результата, потому что вы даже не подозреваете, что он возможен. Вы должны осознать, что проблема всё-таки есть и заключается она в том, что ситуация может и должна быть улучшена» .

Проблему первого типа можно разрешить с помощью вертикального мышления. Но чтобы справиться с проблемами второго и третьего типа, необходимо прибегнуть к методам латерального мышления. Таким образом, целесообразность применения латерального мышления в том, чтобы противодействовать процессу превращения создаваемых нами проблемных ситуаций в застывшие схемы.

Два типа основных проблемных ситуаций предлагаются А.В. Брушлинским. Первый тип характеризуется тем, что человек не может не заметить возникающую в ходе его деятельности проблемную ситуацию. Эта явная (очевидная) проблемная ситуация содержит в себе ярко выраженное противоречие между желанием и невозможностью продолжать прежние действия. Тем самым она составляет необходимые начальные, исходные условия для мышления: она закономерно побуждает к тому, чтобы разрешить возникшее противоречие, т.е. прежде всего осмыслить причины начавшихся неудач в осуществлении определённой деятельности. Самая сильная мотивация мышления формируется именно в проблемной ситуации этого типа. Ко второму типу неочевидных проблемных ситуаций относятся такие, которые, возникая по ходу определённой (прежде всего познавательной) деятельности, могут остаться незамеченными. Например, читая и перечитывая тот или иной текст (статьи, книги, письма), человек долго не замечает формально-логических противоречий в тех мыслях,

своих или чужих, которые в нём имеются. Итак, задача появляется из проблемной ситуации любого типа, тесно связана с ней, но существенно отличается от неё. Таким образом, проблемная ситуация - это довольно смутное, ещё не очень ясное, малоосознанное впечатление или переживание, как бы сигнализирующее: «что-то не так», «что-то не то». В такого рода проблемных ситуациях, с позиции А.В. Брушлинского, и берёт начало процесс мышления. Он начинается с анализа самой этой проблемной ситуации. В результате её анализа возникает, формулируется задача, проблема в собственном смысле слова.

Один из признанных современной психологией способ разрешения проблемной ситуации - свободное ассоциирование (Г. Линдсей). По мысли учёного: «Если вы хотите мыслить творчески, - вы должны научиться предоставлять своим мыслям полную свободу и не пытаться направить их по определённому руслу» . Это называется свободным ассоциированием. Процедура проста: собрать группу людей для того, чтобы «свободно ассоциировать» на заданную тему (мозговой штурм). Цель мозгового штурма - получить как можно больше новых идей, так как чем больше идей будет предложено, тем больше шансов для появления по-настоящему хорошей идеи. Групповая ситуация стимулирует процессы выработки новых идей, что является примером своего рода социальной помощи.

В современной науке проблема соотношения продуктивного и репродуктивного мышления анализируется отнюдь не однообразно. Существуют теории их взаимодополнения, полярности и теории, разводящие репродуктивное и творческое мышление в принципиально различные системы измерений. В теории Э. Де Боно латеральное и вертикальное мышление взаимно дополняют друг друга, а именно: мышление вертикальное умножает действенность латерального, умело используя его идеи. Г. Линдсей определяет результат творческого мышления как открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи. Иной подход к пониманию природы творческого и репродуктивного мышления мы находим в работах И.П. Калошиной. Между творческой деятельностью и репродуктивной, с точки зрения учёного, есть сходство и есть существенные различия. Дифференциация репродуктивного и творческого мышления, с точки зрения учёного, основывается, прежде всего, на разнице в структуре деятельности по решению творческих и нетворческих задач. А.В. Брушлинский, предлагая «анализ через синтез» как всеобщий исходный механизм мыслительного процесса, утверждает невозможность разделения мышления на репродуктивное и продуктивное.

Исследование творческого и репродуктивного мышления обусловлено характером жизнедеятельности человека. Развитие социальных отношений, человеческого интеллекта создаёт новые возможности как для воссоздающей, так и для креативной деятельности. Сле-

Общая психология и психология личности

дует отметить, что анализ изложенных в статье систем изучения творческого и репродуктивного мышления не является полным. В большой мере это связано с тем, что, несмотря на большое количество работ по данной проблеме отечественных и зарубежных авторов и длительный период, посвящённый изучению творческого процесса, не все психологические аспекты последнего достаточно изучены. Цель, поставленная автором статьи,

скромнее - выявить сущностные признаки и закономерности творческого и репродуктивного мышления, необходимые для последующего их использования в процессе организации познавательной деятельности обучающихся. Знание механизмов и характеристик обоих способов мышления даёт возможность управления внутренними мыслительными процессами индивида в ходе решения им познавательных задач.

Литература

1. Боно Э. Латеральное мышление. СПб.: Питер, 1997. 315 с.

2. Боно Э. Рождение новой идеи: О нешаблонном мышлении: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1976. 143 с.

3. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Иллюстрированный энциклопедический словарь: современная версия. М.: Эксмо: Форум, 2007. 959 с.

4. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. Москва: Изд-во МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2003. 406 с.

5. КалошинаИ.П. Психология творческой деятельности: Учеб. пособие. 3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 671 с.

6. Линдсей Г. Теории личности: Учеб. пособие. М.: СП+, 1997. 719 с.

7. Сонин В.А. Психология решения нестандартных задач. СПб.: Речь, 2009. 384 с.

PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE THINKING: GENERALITY OR ANTAGONISM Getmanskaya E.V. (Moscow)

Summary. Investigated in clause mobility of borders of productive and reproductive thinking puts a problem of finding-out of specificity of both ways of thinking and their interdependence. Also clause come to light operational tools (mechanisms) of productive and reproductive thinking which cause a problem of management of thought processes of the individual during the decision it of cognitive problems.

Key words: lateral and vertical thinking; divergent thinking; critical thinking; «the analysis through synthesis»; free association.

Хотя мышление как процесс обобщенного и опосредованного познания действительности всегда включает в себя элементы продуктивности, удельный вес ее в процессе мыслительной деятельности может быть различным. Там, где удельный вес продуктивности достаточно высок, говорят о собственно продуктивном мышлении как особом виде мыслительной деятельности. В результате продуктивного мышления возникает нечто оригинальное, принципиально новое для субъекта, т. е. степень новизны здесь высока. Условие возникновения такого мышления - наличие проблемной ситуации, способствующей осознанию потребности в открытии новых знаний, стимулирующей высокую активность решающего проблему субъекта.

Новизна проблемы диктует новый путь ее решения: скачкообразность, включение эвристических, поисковых проб, большую роль семантики, содержательного анализа проблемы. В этом процессе наряду с словесно-логическими, хорошо осознанными обобщениями, очень важны обобщения интуитивно-практические, не находящие сначала своего адекватного отражения в слове. Они возникают в процессе анализа наглядных ситуаций, решения конкретно-практических задач, реальных действий с предметами или их моделями, что значительно облегчает поиск неизвестного, однако сам процесс этого поиска находится вне ясного поля сознания, осуществляется интуитивно.

Вплетаясь в сознательную деятельность, будучи подчас растянутым во времени, нередко весьма длительном, процесс интуитивно-практического мышления осознается как мгновенный акт, как инсайт благодаря тому, что в сознание сначала прорывается результат решения, в то время как путь к нему остается вне его и осознается на основе последующей более развернутой, осознанной мыслительной деятельности.

В результате продуктивного мышления происходит становление психических новообразований - новых систем связи, новых форм психической саморегуляции, свойств личности, ее способностей, что знаменует сдвиг в умственном развитии.

Итак, продуктивное мышление характеризуется высокой новизной своего продукта, своеобразием процесса его получения и, наконец, существенным влиянием на умственное развитие. Оно является решающим звеном в умственной деятельности, так как обеспечивает реальное движение к новым знаниям.

С психологической точки зрения нет принципиальной разницы между продуктивным мышлением ученого, открывающего объективно новые, еще не ведомые человечеству закономерности окружающего мира, и продуктивным мышлением ученика, делающего открытие нового лишь для него самого, так как в основе лежат общие психические закономерности. Однако условия поиска новых знаний у них весьма различны, как различен и уровень мыслительной деятельности, приводящей к открытию.

Для того чтобы как-то обозначить эти различия большинство исследователей предпочитают в отношении такого вида мышления школьников употреблять термин продуктивное мышление, а термином творческое мышление обозначать высшую ступень мыслительной деятельности, осуществляемую теми, кто открывает принципиально новые для человечества знания, создает нечто оригинальное, не имеющее себе аналога.

Характеризуясь меньшей продуктивностью, репродуктивное мышление тем не менее играет важную роль и в познавательной, и в практической деятельности человека. На основе этого вида мышления осуществляется решение задач знакомой субъекту структуры. Под влиянием восприятия и анализа условий задачи, ее данных, искомого, функциональных связей между ними актуализируются ранее сформированные системы связей, обеспечивающие правильное, логически обоснованное решение такой задачи, адекватное отражение его в слове.

Репродуктивное мышление имеет большое значение в учебной деятельности школьников. Оно обеспечивает понимание нового материала при его изложении преподавателем или в учебнике, применение знаний на практике, если при этом не требуется их существенного преобразования и т. д. Возможности репродуктивного мышления прежде всего определяются наличием у человека исходного минимума знаний, оно, как показали исследования, легче поддается развитию, чем мышление продуктивное, и в то же время играет немалую роль в решении новых для субъекта проблем. В этом случае оно выступает на начальном этапе, когда человек пытается решить новую для него задачу известными для него способами и убеждается в том, что знакомые способы не обеспечивают ему успеха. Осознание этого приводит к возникновению проблемной ситуации, т. е. активизирует продуктивное мышление, обеспечивающее открытие новых знаний, формирование новых систем связей, которые позднее обеспечат ему решение аналогичных задач. Как уже отмечалось процесс продуктивного мышления скачкообразен, часть его осуществляется подсознательно, без адекватного отражения в слове. Сначала в слове находит выражение его результат (Ага! Нашел! Догадался!), а затем - сам путь к нему.

Осознание найденного субъектом решения, его проверка и логическое обоснование вновь осуществляются на основе репродуктивного мышления. Таким образом, реальная деятельность, процесс самостоятельного познания окружающей действительности - результат сложного переплетения, взаимодействия репродуктивного и продуктивного видов мыслительной деятельности.

По степени новизны продукта, полученного вследствие мышления, различают продуктивное и репродуктивное мышление. Они очень взаимосвязаны: не опираясь на полученный ранее опыт и знания, сложно создать что-то новое; чтобы выйти за пределы изученного, вначале нужно изучить. Поговорим немного подробнее о каждом.

Продуктивное мышление

Мышление, в результате которого появляется новый продукт, в итоге влияющий на развитие ума, принято считать продуктивным мышлением. Его плоды – и глубокое усвоение знаний, и их применение на практике, в новых условиях. Итогом продуктивного мышления является появление какого-то нового продукта мышления – отсюда и название. Продуктивное мышление отличает конкретность формулировок. Например, разница между «я буду бегать по утрам» и «я завтра выйду на пробежку» заключается в том, что первое утверждение носит общий характер, а второе представляет собой конкретное намерение, являясь продуктивным.

Продуктивное мышление позволяет глубоко и быстро усваивать знания, переносить их в новые условия, самостоятельно решать возникающие новые проблемы, не прибегая к заимствованию готовых решений извне. Апофеозом продуктивного мышления является творческое мышление.

Продуктивное мышление приводит к возникновению новых знаний, формирующих новую систему связей, которые, в свою очередь, затем помогут в решении подобных задач. Следующим этапом станет усвоение, осознание найденного пути решения задачи, анализ, проверка – всё это происходит на основе репродуктивного мышления. Как видим, эти два вида мышления очень тесно взаимосвязаны, и продуктивное мышление опирается на репродуктивное.

Репродуктивное мышление

Мышление, в конечном результате которого происходит усвоение информации и её воспроизведение в подобных ситуациях, принято считать репродуктивным. Не образуя новых знаний, репродуктивное мышление выполняет иную роль: оно позволяет усвоить базовые знания и обеспечивает на их основе решение знакомых задач. Понимание нового материала, его закрепление и применение – сфера применения репродуктивного мышления. Для его использования, разумеется, предполагается наличие базового уровня знаний, и возможности применения репродуктивного мышления прямо пропорциональны этому уровню. Можно сказать, что репродуктивное мышление играет важную роль и при решении новых проблем, поскольку при неудачной попытке решить новую задачу известными способами возникает проблемная ситуация, активизируя продуктивное мышление, то есть поиск новых путей решения.

А к какому же виду мышления отнести пустые мысли, присущие «внутренней болтовне» (той самой, которая наполняет наше время и создаёт иллюзию занятости, хотя, по сути, просто крадет это самое время); гнетущие мысли, отнимающие силы и лишённые целесообразности, пустую мечтательность? Это всё – примеры непродуктивного мышления, которое тоже является частью нашей жизни. Если распознавать и контролировать процесс мышления, то можно научиться им управлять.

Попробуйте подумать – неважно, о чём – так, чтобы придать себе сил, поверить в себя, научиться хоть малости, но действительно полезной для Вас. Конкретно. Например, привести рабочий стол в порядок (ведь это поможет упорядочить и мысли), или прекратить искать свою (чужую) вину во всем происходящем, или спланировать свой день, или ещё что-нибудь конкретное. Если думаете о чём-то – это здорово! Хотите что-то изменить? Замечательно, но если ничего конкретного, то лучше займитесь чём-нибудь конкретным и полезным.

Развитие продуктивного мышления

Как мы уже говорили, продуктивное мышление полезно при решении важных вопросов: с его помощью мы можем добиться гораздо более значимых результатов. Как же добиться развития продуктивного мышления?

Научиться формулировать свои дела конкретно: не «улучшить свою осанку», а «сделать утром три упражнения для улучшения осанки». Не «ложиться спать вовремя», а «сегодня лечь спать в 22.00». Не «навести порядок на столе», а «сегодня привести в порядок рабочий стол».

Сделать привычкой задавать себе такие вопросы:

— Есть ли необходимость что-то изменить (в том или ином деле)?

— Как это можно сделать?

— Какие условия для этого нужно выполнить?

— В каком порядке?

Сделать свой день (свою жизнь) более организованной, планировать и выполнять задуманное.

Перенимать опыт у тех, кто сумел организовать свои дела, своё жизненное пространство.

Мыслить позитивно: не тратить время и силы на негатив. Что-то пошло не так? Это тоже полезный опыт. Извлекаем урок, благодарим за него и идём дальше!

Позаботиться о гармоничном развитии разных компонентов мышления. Вспомним слова Эдварда Боно, британского писателя, психолога и признанного эксперта в области творческого мышления: «Без способности мыслить человек не способен контролировать свою судьбу».

Всё, что касается улучшения работы мозга, напрямую связано с улучшением мышления. Очень полезно тренировать когнитивные функции мозга на .

Желаем Вам успехов в саморазвитии!

Наглядно-образная память – это сохранение и воспроизведение образав, ранее воспринима-вшихся предметов или явлений действительности, запахов, звуков, вкусов.

а) Ведущую роль в жизненной ориентировке и профессиональной деятельности большинст-ва специалистов играют зрительная и слуховая память.

б) Словесно-логическая память занимает ведущее место среди различных видов памяти. Содержанием словесно-логической памяти являются мысли, воплощённые в языковую форму.

в) Эмоциональная память – это память на пережитые чувства. Велико значение этого вида памяти для саморегуляции поведения человека. Пережитые и сохранённые в памяти чувства выступают как сигналы, либо побуждающие к действию, либо удерживающие от действий, вызывавших в прошлом отрицательные переживания. Эмоциональная память отличается значительной прочностью следов.

II. Процессы памяти

Выделяют следующие процессы памяти: запечатление, сохранение, воспроизведение и за-бывание.

а) Запечатление (запоминание) – закрепление нового путём связывания его с приобретён-ным ранее.

б) Сохранение – поддержание запечатлённого материала на протяжении более или менее длительного времени в форме, доступной для воспроизведения.

в) Воспроизведение – актуализация закреплённого ранее в памяти материала путём извле-чения его из долговременной памяти и перевода в кратковременную.

г) Забывание – полная утрата или невозможность припоминания материала, ранее запечат-лёного в памяти.

III. Качества памяти

Индивидуальные различия в процессах памяти выступают в виде качеств памяти: объёма, скорости, прочности, готовности.

а) Объём памяти – количество объектов, припоминаемых сразу после их восприятия (объём кратковременной памяти; объём долговременной памяти).

б) Скорость памяти – измеряется количеством времени или числом повторений, необходимых данному субъекту для запоминания определённого материала.

в) Прочность – сохранение заученного материала и скорость его забывания.

г) Готовность памяти выражается в том, насколько человек может легко и быстро припомнить в нужный момент то, что ему необходимо.

д) Двигательная память – это запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений и их систем. Значение этого вида памяти состоит в том, что она служит основой для формирования практических и трудовых навыков.

Произвольная и непроизвольная память различаются по целям и способам запоминания и воспроизведения.

Непроизвольная память характеризуется отсутствием осознанной цели запомнить проис-ходящее или увиденное. Запоминание осуществляется как бы само сабой, без специальных воле-вых усилий.

Для произвольной памяти характерно целенаправленное запоминание или воспроизведение материала.

По длительности сохранения впечатлений память разделяют на кратковременную и долго-временную.

Кратковременная память отличается непродолжительным сохранением следов.

Долговременная память характеризуется значительной длительностью и прочностью сохранения воспринятого материала.

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ

Мышление – это процесс отражения в человеческом сознании сложных связей и отношений между предметами и явлениями объективного мира.

I. Различают продуктивное и репродуктивное мышление.

Продуктивное – это творческое мышление. Потребность в нём возникает всякий раз, когда человек сталкивается с необходимостью решения нетривиальных задач, попадает в новые условия.

Репродуктивное – мышление, которое используется при решении задач известного типа и предлагает использование готовых правил и программ преобразования материала.

Мыслительная деятельность включает в себя операции сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, конкретизации и обобщения.

Анализ – это выделение в объекте тех или иных его сторон, элементов, свойств, связей, отношений.

Синтез – объединение выделенных анализом компонентов целого.

Абстракция – мыслительная операция, основанная на выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, несущественных.

МЫШЛЕНИЕ

Наглядно- Глубина мышления

Образное Обобщение

Сравнение процесса и результата мышления по степени новизны в психологии, педагогики и в обыденном сознании используется очень широко. На наш взгляд, в этом сравнении даже в научных публикациях нередко встречаются мифы, более характерные для обыденных представления. Основной из этих мифов – об исключительной ценности продуктивного (творческого) мышления и «никчемности» или даже вредности (по крайней мере, для развития личности) мышления репродуктивного (воспроизводящего). Действительно ли это так?

1. Далеко не все специалисты в когнитивной психологии противопоставляют эти 2 вида мышления. А.В.Брушлинский выступал категорическим противником такого разделения. Среди его аргументов: ни одно открытие, ни один результат творчества не возникал на пустом месте. И художник, и поэт, и ученый используют и воспроизводят тот социокультурный опыт, который уже имеется в их арсенала даже в процессе создания совершенно оригинального творения. Мог ли Эйнштейн создать теорию относительности и тензорную геометрию, не зная классической физики и эвклидовой геометрии? Мог ли Пикассо создавать свои творения, не пройдя солидную художественную школу? Таким образом, в любом новом продукте есть элементы уже имеющегося. С другой стороны, нет ни одного абсолютного акта репродукции, воспроизведения. Даже в процессе ежедневного умывания всегда имеется что-то новое (напор и температура воды, количество и само наличие моющих средств, освещение, наличие времени и т.п. – все это меняется, т.е. наши действия никогда не повторяются абсолютно – еще древние это подметили – «нельзя дважды войти в одну и ту же реку!».

И.Ш.Ильясов, исследуя эвристическое мышление, также отмечает, что разделить полностью продуктивное и репродуктивное мышление невозможно, поскольку невозможно полностью отделить репродуктивные и творческие задачи. Каждая из них имеет определенную меру продуктивности, есть продуктивные в большей мере, и менее продуктивные задачи, в ходе решения которых активизируется соответствующее мышление.

2. У каждого из этих видов мышления – свои исключительные по своей важности для общества функции:

У репродуктивного мышления – функция сохранения и систематизации накопленного опыта.

у продуктивного – функция видоизменения опыта, деятельности и создание новых продуктов и знаний.

3. Считается, что творческий процесс способствует развитию личности, индивидуальности человека. Конечно, это так! Но в какой деятельности развиваются, например, волевые черты характера? Такие как выдержка, настойчивость, дисциплинированность, ответственность, целеустремленность? Только ли при выполнении творческих задач? Скорее напротив – соответствующие качества развиваются в ходе выполнения порой рутинной работы, сопровождаемой репродуктивным мышлением.

Таким образом, в процессе обучения имеет право на существование не только продуктивное, но и репродуктивное мышление. Их не следует противопоставлять, понимая важность и социально ценные функции каждого из них. Вместе с тем прогресс развития общества в значительной мере связан с продуктивным, творческим мышлением. Это задает определенные ориентиры и для школы, и для государства, процветание которого все больше зависит от того, способны ли его граждане создавать действительно новые, т.е. конкурентоспособные продукты (на производстве, в науке, культуре и т.п.). Этот ориентир в эпоху глобализации вышел на первый план. Именно те страны, которые создают условия для концентрации и реализации творческих людей, лидируют сегодня в мире. Другое дело, речь идет об очень небольшой группе творчески одаренных людей, фактически гениев.

Но и обычный человек сегодня поставлен в условия быстро меняющегося мира. Одним из ключевых условий его успешности, профессионально важным качеством, является способность и привычка гибко реагировать на все эти перемены. Я бы не сказал, что это ведет к повышению «творческости» всего населения. Испанский философ Хосе Ортега И Гассет справедливо отмечает, что не все так оптимистично – развивается колоссальное противоречие между «жалкой» горсткой творцов-разработчиков, которые знают, «как все устроено», «как все работает», и всем остальным «миром пользователей», юзеров, который это самое внутреннее устройство совершенно не интересует. Тем не менее, соответствующие качества мышления способны чаще приводить к успеху, чем только лишь репродукция. А уж в государственном масштабе это один из ключевых элементов сегодняшней политики. Не случайно уровни развития государств зачастую определяют по этому критерию. Чаще всего звучит следующая: 1) государства-разработчики новых технологий; 2) государства-пользователи; 3) государства-сырьевые придатки; 4) «конченные государства» (у них нет ни разработчиков, ни достаточного для использования современных технологий образования, ни ресурсов людских и природных…». Вот и оказывается, что «все мы в одной лодке, но некоторые – в качестве провианта…»

Таким образом, как репродуктивное, так и продуктивное мышление выполняют по-своему важные социальные функции, но развитие истории постепенно все больше акцентирует ценность творческой мысли в плане ключевого условия перспективного развития.

Если творческое, продуктивное мышление столь ценно, в чем его особенности? Это необходимо знать в создании условий для его развития.

По Д.Гилфорду и П.Торренсу (США) основными характеристиками творческого (креативного) мышления являются следующие:

1. Г (гибкость мышления; синонимы – вариативность, пластичность, дивергентность )

2. О (оригинальность как степень неповторимости продукта мышления);

3. С (скорость, но не скорость решения, а скорость генерации оригинальных вариантов, т.е. ск-ть дивергенции);

4. Т. (тщательность работы; в отличие от первых трех когнитивных х-к эта – личностная)

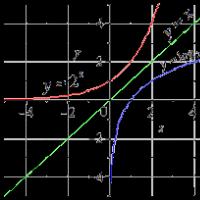

Пояснения требует пожалуй, термин дивергентное мышление. Гилфорд по уровню гибкости мышление разделял еще на 2 вида: конвергентное и дивергентное. Конвергентное мышление сводит все возможные варианты решения задачи к одному. Так, учитель математики нередко реагирует на решение школьника: «Это не рационально, хоть и получен ответ». В этом случае поддерживается только репродуктивное мышление. Человек, мыслящий дивергентно, реагирует на проблему иначе – он будто бы «раскрывает веер всех возможных вариантов» (метафора Гилфорда). Каждый лучик веера – новый, зачастую совершенно нестандартный вариант.

Мы видим в этих «классических» признаках творческого мышления (креативности) сплав когнитивных и личностных характеристик. Действительно, сами выдающиеся творцы или творчески одаренные дети сильно отличаются и в когнитивном, и в личностном развитии от обычной статистической нормы.